【編按】2015鍾肇政文學獎已於2015年12月發表,並圓滿完成。總計徵稿作品超過730件,相關活動亦廣受好評!

本屆文學獎報導文學組得獎作品,除了以描寫移民、原住民對於土地的關懷等作品之外,首獎更是描寫白色恐怖受害者的故事。

《民報》本於推介台灣本土文學的強大熱忱,因此特取得桃園市文化局等單位的相助,同意由本報即日起登載本次文學獎報導文學首獎至佳作作品,讓更多讀者能看到這些優秀的作品。

本日刊登作品為報導文學首獎作品:回家的路~林元枝談話筆錄

1952年7月22日溽暑的台北,寧夏路的行道樹上蟬聲喧囂如浪濤,但這些前仆後繼的浪濤追趕到一棟淡褐色建築後就戛然而止,怯步不敢前行。面對這棟肅靜、森嚴的L型兩層樓建築,一旁熱鬧的知了聲反成另一個世界。這是五0年代台灣省警務處刑警隊的總部,也是日治時期的「台北北警察署」,蔣渭水曾三進三出的地方。

這天就在刑警總隊偵訊室裡,辦案人員正嚴肅、謹慎的偵訊一位犯人。這位犯人戴著一副厚重的眼鏡,皮膚黝黑,臉上表情雖已顯露疲憊,但仍挺直腰桿。他身高約175公分,由於身材異常瘦削,手長腳長,當他站起來時更突顯了他的高度。偵訊室內一台沉重的風扇正規律的左右來回旋轉,不過仍難以趕走那不知是佔據還是監禁在這房間裡的鬱悶熱氣。只是不論是情治人員或是犯人對於汗液蒸發後皮膚上濕濕黏黏的感覺似乎毫不在意,他們的注意力全集中在那一問一答中。

問:姓名、年籍、出身和經歷。

答:我叫林元枝,化名有老陳、老卓、老江、老吳、阿東、阿坤、老李。今年43歲,桃園人。日據時代台北二中畢業。曾經營小型煤礦、米榖等生意。光復後擔任蘆竹鄉首屆民選鄉長直至228事件時止。

這是檔案局保存的<林元枝談話筆錄>開頭,就附在<林元枝自首經過報告>中。林元枝是誰?他是桃園縣蘆竹鄉戰後第1任鄉長,228事件發生時,在義憤填膺的年輕人簇擁下,他組織公安隊,前往大園軍用機場接收國軍武器。在國軍21師展開武力鎮壓後,開始5年的逃亡生涯,直到1952年7月才出來自首,未經審判下坐了19年牢。1970年底,61歲時出獄。入獄前,他已有6個小孩,4男2女。

一、不存在於<談話筆錄>中的家庭

2015年2月4日,距離當年林元枝入獄已63年。我請游老師從南崁交流道下來,在我家門前停好車。再帶著她走過南平街,在Konica照相館右轉,經過85度C,站在中國信託的騎樓等紅綠燈。綠燈後穿過中正路的斑馬線,從斑馬線底端的7-ELEVEN再往前走約70公尺是一家位於菜市場入口賣南北貨的三角店面,我們就在樓下等他。

5分鐘後,他下樓了,七十幾歲的人,看起來身體還很硬朗,上下樓梯也算輕快。等大家在客廳就坐,每人面前一杯咖啡,我拿出筆記本,在自由流動的空氣裡開始另一場「談話筆錄」。

我是林元枝的三子,叫林秀峰。我有兩個哥哥,一個姊姊,一個弟弟,一個妹妹。我父親的兄弟都姓王,只有他姓林,這是因為我的祖父林維贊原是蘆竹鄉外社人,他入贅給丈夫早逝的蘆竹赤塗崎王家媳婦。因此所生的小孩除了我父親外,都姓王。我父親是因臺灣所謂抽豬母稅的習俗,才跟著祖父姓林。228事件後,父親開始逃亡,家裡生計由母親一個人支撐。因為我們姓林不姓王,所以雖然是同是王家子孫,但只分到幾分田地,不識字的母親就靠著這幾分地養大我們。

我沒見過林元枝的夫人,不過我聽過阿枝嬸的故事。我母親曾經提過她:「伊長得矮矮瘦瘦,是一個足靜的人。日時仔要落田做工作,曬得黑又黑。轉來又閣飼豬、雞和鴨:暗時還要踩裁縫車幫人修改衣服賺錢,無閒到三更半暝。」

1993年出版的蘆竹鄉誌,書裡有一篇<林元枝傳>,裡面文字曾這樣描述她:夫人林褚桂妹,長期承受重大壓力,瘦弱身影,經常行色匆匆,沉默寡言,予人印象深刻。由於景況際遇特殊,終日只見埋頭辛勤工作。丈夫不歸後,獨立持家種田,還要應付特務人員之監控追查,可謂歷盡人世之難堪。

蘆竹鄉誌的撰寫者林桂英是林元枝的堂親,與林元枝一家熟稔。在她近距離細微的觀察裡,我看到一位台灣傳統農村婦女,在面對艱困環境時,無怨無悔,克勤克儉的精神。身教勝於言教,林褚桂妹的子女日久也耳濡目染她刻苦耐勞的精神。

「母親在車衣服時,我就在旁邊幫忙,幫到最後我也會修改衣服。」

林秀峰對於他會裁縫這件事頗為自得。但一個女人要獨自帶著6個小孩,再怎麼勤儉,也只能求個溫飽,至於其他需求往往就捉襟見肘。

我記得讀國中時,有一年寒假過後要開學了,但家裡沒有錢讓我註冊。我跑去祖厝找叔叔借200元,但叔叔卻告訴我他哪裡有錢。我只是國中生,借錢已經很不意思了,聽他這樣講,我能說什麼?所以轉頭就走。幸好經過大伯母房間,她把我拉進去,塞給我200元,這件事我到現在還記得。

我知道林元枝的祖厝,目前還在。我父親和叔叔都去過。父親和林元枝同母異父的侄子是同學,叔叔和他同血緣的侄子同學。這座三合院的歷史已超過百年了,父親說她當初用的磚塊和台北總督府的磚塊是同一家磚窯廠生產的,這和我那用土埆蓋的祖厝是天壤之別。叔叔則說三合院的前庭種了各式各樣的花和水果,他吃最多的就是龍眼。南崁王家當年是蘆竹鄉首富,現今南崁地區許多精華地段那時都是他們的土地。

1949年4月林維贊過逝,5月出殯。喪禮就在祖厝舉行,逃亡在外的林元枝走過田埂,爬過農會的圍牆,避開軍警的監視,祕密回家奔喪。事後,台灣省保安司令部以林元枝的大哥王傳境知匪不報且接濟其資金與糧食,予以逮捕下獄。1952年5月26日判決確定,判決書的主文如此撰寫:

王傳境連續供給叛徒金錢資產處有期徒刑十二年褫奪公權六年全部財產除酌留其家屬必需生活外沒收。

短短44個字,就決定一位對政治避之唯恐不及,勤奮、老實的農民之命運。王傳境服刑6年後,因心臟病屢次要求保外就醫,皆遭拒絕,後即因心臟病亡故獄中。那一年他55歲,家裡有4個兒子,1個女兒。王家的土地經沒收與其後的375減租,也所剩無幾。

我曾猜想,林元枝既然能夠偷偷跑回祖厝,那他是否曾回家探望過妻小。從他的祖厝到住家只要再走6、7百公尺的小路。現在小路已拓寬,沿路看到的Konica、85度C、中國信託、7-ELEVEN那時不是稻田就是池塘或水圳。

我太太要叫林元枝三叔公,她小時候常跑去三嬸婆家玩。她回憶:

她家是一棟日式建築,就是現在菜市場入口賣南北貨那個店面。黑色屋瓦洗石子的牆壁,看起來就是乾淨有氣質。屋子前面有一片庭院,屋後種了許多果樹,我們常常跑去那裡摘水果。三嬸婆從不罵人,她總是很安靜,每天有忙不完的事。

林秀峰記得小時候他常常要到田裡工作。有一次他用插枝的方法在田邊種了一株梅花。過年後,梅花有半個人高了,料峭春寒裡,一朵一朵梅花漸漸綻放在已掉落了最後一片葉子的細枝上。那個艱辛的時代,這株如雪般飄落的梅花讓他暫時忘了人世間的不平與冤屈。但,一天

阿傳嬸趕著鴨子經過田邊時,就隨手折了幾枝下來。我躲在門邊遠遠看著,心裡很難過,但我不能阻止,也不能讓她看到我。

因為,他的先生阿傳伯在菜市場賣豬肉,是一個身材魁梧,說話大聲,看起來很兇悍的人,但對我們家卻很好,我媽常叫我去跟他借錢。我每次去,一叫阿傳伯,他就會大聲問我,要做什麼!我只要說,我媽要跟你借50元。接著他不再多問,轉頭就跑到樓上去拿下來。人家隨便就借你50元,自己的叔叔卻一塊錢都不借你。他太太只是折幾枝花,你能說什麼?

客廳裡明亮的光線似乎隨著林秀峰的回憶而晃動,在他佈滿風霜的臉上,我看不出任何情緒變化。五六十年前的往事已從狂風巨浪的浪頭上漸漸回復到湛藍見底的平靜海面。

林元枝6個子女,長子早逝,么女師專讀到最後一個學期時,血癌去世。長女初中畢業後,家境困難,為幫助家裡經濟,放棄升學到農會上班。其他3子,二子森岷在美國加州經營餐館,三子秀峰已自中油公司廠長退休,四子添進任職美國亞可石油公司洛杉磯地區經理。

結束訪問回到家,打開電視,2015年2月4日的新聞,一架復興航空飛金門的班機掉落基隆河,又是一場令人心碎的生離死別。自228事件後逃亡5年,再被關了19年,林元枝有24年不在家,這段時間家人咬牙苦撐。林秀峰的二哥林森岷在228事件時才小學4年級,林秀峰僅3歲。他們一直以為父親是因為228事件被判刑。卻不知道父親這19年牢獄之災是沒有判決書的,更不了解的是他真正得罪當局的不是228時接收幾把步槍,而是他在逃亡期間參加了「中共台灣省工作委員會」。在他自首後,整篇談話記錄(偵訊記錄)問的問題也都集中在這個組織運作狀況。

二、中國共產黨台灣省工作委員會

林元枝逃亡期間,情治機關曾特別成立「林元枝專案聯合小組」。並將其列為《台灣地區在逃奸匪通緝總名冊》中的首位。當時的情報委員會副主任彭孟緝在一次開會致詞時曾說:「過去總統時常垂詢林案情形,個人實在無時不感覺惶愧萬分。林匪未能破案……不特是我們最大恥辱。」一個在228事件中小地方的鄉長,既不是整起事件主要領導人,也未曾組織軍隊反抗國軍,所做的不過是接收幾把槍枝而已,為何蔣介石對他始終耿耿於懷,情報單位也將他列為頭號通緝犯?

在我小時候就聽過林元枝的名字,那時父親都叫他「青暝元枝」,因為他有著高度的近視。他那一副厚重的深度眼鏡,只要一拿起來,幾乎看不清楚眼前的人。父親也稱他是「臺灣皇帝」,他認為在清鄉時,許多參與二二八的政治犯都已被逮捕殆盡,只有林元枝一直逃亡在外,而且常常只藏匿在蘆竹鄉的山區,國民政府卻拿他沒轍。更令情治單位憤怒的是,他還成立武裝組織,暗中進行活動。父親生前跟我描述,「也不知為何他在逃亡時期,還能不定時聚集一群人開會,甚至分配武器,政府卻始終抓不到他。」就因為這樣,父親將他視為當時臺灣的地下皇帝。

林元枝的逃亡事蹟在我們鄉間一直是一個傳奇故事,但對政府來說卻是一項羞辱。1950年調查局撰寫要讓蔣介石過目的〈桃園縣概況調查〉,對林元枝的描述:

林匪在地方上潛勢力雄厚,所有地主富戶均畏之如虎,暗助以叛亂經濟。卅九年四月台匪高級幹部開會檢討組織工作時,匪首要老洪曾報告稱,林元枝在桃園南崁(即林匪家鄉)及龜山鄉等所發展黨員及群眾,已有四百餘名云云……南崁等鄉共匪竟公然活動,當時並有『小延安』之稱。

將林元枝稱為林匪,又稱南崁一地為「小延安」,這是因為他在逃亡期間加入了中共台灣省工作委員會。台灣省工作委員會的全名是「中國共產黨台灣省工作委員會」。依據國安局所編《歷年辦理匪案彙編》所述,1945年8月,中共任命台籍的蔡孝乾為台灣省工作委員會書記,此為台灣省工作委員會的開始。同年12月,蔡孝乾向中共華南局調派洪幼樵、張志忠、林英傑等黨員作為來台幹部。1946年4月,張志忠先行率領部份幹部抵台從事組織工作。7月,蔡孝乾從上海至台灣領導台灣省工作委員會,這也宣告「台灣省工作委員會」在台灣正式建立。省工委會自1946年成立,直至1952年陳福星等領導幹部被國府情報單位逮捕為止,計約存在六年的時間。

林元枝為何會加入共產黨?他有社會主義的思想嗎?林元枝畢業於日治時期的台北二中(今成功中學)。成立於1922年的台北二中,全名為台北州立第二中學,是當時少數以台灣人為主的中學。台北二中的學生在日治時期即有反日之傳統,如1937年二中學生秘密成立「列星會」,計畫以革命方式將台灣脫離日本統治。1944年的「謝娥事件」,女醫師謝娥與二中學生密謀反日。此二次事件皆造成許多二中學生遭到逮捕入獄。

戰後,二中雖改名為成功中學,但其關注政治、社會變化的傳統並未改變。228事件發生時,成功中學的學生有的出來維持社會秩序,有的策劃的作戰計畫。其結果是有的成了槍下亡魂,有的各自逃亡。事件後,二中出身的學生轉而信仰社會主義,參與左翼運動。就之後政府破獲的「省工委」案件,有相當多人都是成功中學的學生或其畢業校友。當時在成功中學的校園裡甚至成立省工委會的支部。(李禎祥,<政治犯濟濟 成功鬥魂永流傳>)

與這些日治時期抗日,戰後加入中共的二中校友相較,林元枝對社會主義及共產黨的態度如何?雖然林元枝之所以能當選第一任蘆竹鄉鄉長,是因為他在日治時期就是鄉內著名的反日份子。但目前還沒有史料可以證實他在學生時代就對社會主義有興趣。現年91歲的林李罔市說:

我們老實講,元枝事實上......他讀的書比較...跟毛澤東那方面較接近。

林李罔市是林元枝的宗親,日治時期由臺北帝國大學看護婦養成所和助產養成所畢業,具備了護士和助產士的資格,長期在鄉衛生所服務,先生林元昱曾擔任兩屆蘆竹鄉鄉長,因此她對於戰後蘆竹鄉的概況甚為了解。她認為林元枝應該很早就接觸社會主義的思想。

林秀峰也覺得在那個年代,知識份子接觸社會主義的書籍是很普遍的現象。他說:

父親一向同情窮人,他在南崁街上開設米行,取名「黎民商店」,許多窮困的鄉民來店裡買米,我父親都會讓他們賒帳。

時光荏苒,隨著時間一天一天在消逝的隻字片語已無法幫我們確認林元枝在逃亡前是否為馬克思的信徒,不過拼湊了些許殘餘資料卻突顯出他濟弱扶貧、輕財仗義、同情窮人的性格。

林元枝是在逃亡期間加入中共台灣省工作委員會,其過程如何?這是「談話筆錄」中的核心問題。

問:「你怎樣參加共黨組織?」

根據林元枝的回答,他是因台灣政治腐敗,共黨勢力在大陸日漸興盛,台灣遲早會落入共黨手中。再加以遭到軍警追緝,走投無路下,於民國36年農曆5月,經由詹木枝介紹認識了簡吉,再由簡吉吸收加入共黨。詹木枝是桃園大圳水利委員會職員,與林元枝同是蘆竹鄉南崁人。簡吉是日治時期農民組合運動的領導人,1928年即加入是時成立的台灣共產黨,並因此兩度被日本政府逮捕下獄。二戰後出獄,擔任三民主義青年團高雄分團書記以及新竹桃園水利協會理事。並透過舊農組成員,認識了桃園大圳水利委員會的詹木枝。228事件後,簡吉加入省工委會,並出任山地工作委員會書記。(國安局,《歷年辦理匪案彙編》)

依「談話筆錄」中的記載,簡吉之後帶了省工委會的武工部長張志忠來到蘆竹。他們當時經常利用機會對與林元枝一起逃亡或常往來的年輕人鼓吹社會主義思想。就當時省工委會的成員來看,有許多人是從學生時代就信仰社會主義,且在日治時期就加入中國共產黨或台灣共產黨。除上述簡吉外,有省工委會的書記,在台的最高領導者蔡孝乾。他是台灣彰化人,1925年在上海大學社會系就讀時參加中國共產黨。1928年台灣共產黨在上海成立,他被選為中央委員兼宣傳部長。而武工部長張志忠,原為嘉義人,1924年14歲在廈門的集美中學就讀時,接觸馬克思主義,1930年代加入共產黨。還有與林元枝同是台北二中畢業的吳克泰,他於1945年讀了《中共二十年史》後,隨即下定決心參加中國共產黨。這些都是在省工委會成立之前就具備了共產黨黨籍。但在逃亡時期的林元枝,其周遭的年輕人初時大多對社會主義還不甚了解。他們有的是因為受到簡吉的影響而加入的,如吳敦仁。

吳敦仁,蘆竹鄉人。228事件時曾隨著林元枝前往「圈仔內」(大園軍用機場)接收武器。逃亡期間受簡吉的影響參加了省工委會。1952年他與林元枝一起出來自首。在他自首後的自白書中敘訴他與簡吉初次相見時,簡吉分析228事件的意義。

228事件不是人民要反抗政府的簡單的事,是台灣人的正義感看當時官吏的腐敗,起來要打倒這些貪官汙吏的。像228事件那樣,人民的力量是無盡的,因為228事件的失敗,知道人民沒有組織才失敗;人民有了團結,有了組織,就一定能夠打倒這些貪官汙吏。

簡吉分析228事件失敗的主因在於缺乏組織,為吳敦仁指出未來行動的方法,贏得吳敦仁的信服(楊渡,《簡吉-台灣農民運動史詩》)。1947年10月,吳敦仁寫了自傳,正式加入省工委會,先後接受新竹州幹部張志忠、陳福星和周慎源等人的領導。1952年,在逃亡近5年後出來自首,自首後被拘禁了2年多才釋放。重獲自由的吳敦仁變得沉默寡言,亦不與家人談及他的過去,即使後來政府頒佈了受害補償條例,他亦不願意申請。一直到1994年受訪時才說出他的心境。

從保安處出來時,我已31歲。從24歲那年參加228事件反抗,25歲即因清鄉逃亡5、6年,直到30歲才辦自首被關兩年多。31歲回到家後,我徹底對政治感到失望,從此斷絕對外所有的關係,絕口不再提當年的種種。34歲那年,我才結婚生子。不過,我再三交代我的子女,不准他們入黨或參與政治,同時對過去從書本上閱讀所認識的共產主義理想與共產組織,也徹底感到失望與幻滅!(桃園縣政府文化局,《重生與愛》)

雖然對共產黨失望,但直至晚年他仍對簡吉印象良好,認為他是一個「真正的革命者,做事很硬氣,不菸不酒,生活簡單」。這是簡吉的個人魅力,當時簡吉就是憑著這樣的魅力與日治時期農民組合組織的關係,在新竹、桃園一帶,為中共建立了不少的地下組織。不過這與時代背景也有著很大的關係。根據研究,省工委會在228事件前,黨員並不多。但事件後工委會利用參加事件的學生及青年為發展基礎,擴大組織,黨員的數量才開始急劇增加。各地的支部組織也紛紛成立。對照南崁支部的建立,也驗證了這種現象。(林正慧,<1950年代親共或左翼政治案件>)

簡吉、張志忠雖然後來也在南崁建立了省工委會支部,但並非所有參加的成員都是基於虔誠的社會主義信仰。在那風聲鶴唳的年代,許多因政治因素被通緝的人,內心的徬徨恐懼,無依無靠就如深夜孤單一個人走在暗巷裡,你知道周遭危機四伏,卻無法預料恐懼會何時從何地竄出。他們有家歸不得,想投靠親戚朋友,不是怕連累他們就是擔心被檢舉被出賣,每天過著草木皆兵的日子。

1950年6月,政府公布「檢肅匪諜條例」。裡面第9條明定:「明知為匪諜而不告密、檢舉或縱容之者,處一年以上、七年以下有期徒刑。」你的家人、朋友很可能因為幫助過你而受牽連。但「檢肅匪諜條例」的第14條也規定:「沒收匪諜之財產,一律解交國庫。破獲之匪諜案件,其告密、檢舉人及直接承辦出力人員應給獎金,由國庫支付。」根據統計資料,從1950年至1954年沒收的「叛亂犯貪汙犯財產」共計1893萬,其中密告獎金占22.3%,工作獎金占32.3%,合計54.6%。超過一半的沒收資產均由告密者和辦案人員領走(國家人權博物館,《看到陽光的時候》)。威脅與利誘扭曲了人性也帶走人與人之間的信任。張四平即是在這種走投無路的處境下加入省工委會。

張四平原名張阿屘,與林元枝同是蘆竹南崁人。1947年只因與林元枝有過幾次往來,情治機關將之列為匪諜名單,進行誘捕,幸他驚險逃脫,但也從此展開四年的逃亡生涯,直至1951年才出來自首。2011年,張四平回憶錄出版,在書中他提到加入共黨的原由。

當時我對中共一無所知,完全是一張白紙,連共產黨的「共」字是什麼意思都不了解。那為什麼後來會接受中共的領導?因為當時的我無依無靠,心裡極度恐懼,尤其228死了那麼多人,之後被捕的也都一去不回,更讓我對前途充滿絕望。因此逃亡期間,只能依靠遠親與遠朋,藉口太久沒有跟他們聯絡,這次剛好路過來看他們,問候一下。這樣最久住一個禮拜,短者只能住一夜,完全看他們的反應而定;而且不能透露逃亡的事,否則會引起他們的恐慌。因此即使遠親遠朋,也不能常去找他們,連要好的同學也不敢聯絡,怕連累他們。如此下去,必定走投無路,不久一定會被國民黨特務嗅到而被捕。(張四平,《屘春風--張四平回憶錄》)

張四平在加入省工委會前對共產黨完全不了解,他為了獲得奧援,在前途充滿絕望時參加了省工委會。加入省工委會初期,都是林元枝與他接觸聯繫。1952年張四平自首後接受偵訊,偵訊的重點即在逼問林元枝的藏身地點。因為當時省工委會的領導幹部已全數被捕,組織裡面就屬林元枝的位階最高。如果能勸林元枝投案,政府即可宣布中共在台組織已全部瓦解。但張四平告訴情治機關,他們高估林元枝,他在省工委會裡是沒有地位的。一來他是一個大近視,白天已無法單獨行動,夜間行動更不可能,對中共來說他已成為累贅。二是他對共產主義理論並沒有去深入研讀,了解不夠深,省工委會一些重要的幹部會議他都沒參加,可見他並非省工委會的重要核心。(張四平,《屘春風--張四平回憶錄》)

在張四平的話語裡,林元枝似乎不是一位對共產黨充滿信心和理想的黨員。 其實從林元枝在「談話筆錄」中所述逃亡過程,也可發現他與省工委會始終保持著若即若離的微妙關係,雖有著工委會幹部的頭銜,但並未真正負責實際工作的推展。2015年9月,我與吳敦仁的三子吳泰宏見面。他是一位虔誠的基督徒,就如同我所認識的基督徒一樣,總是落落大方,真誠開朗。他說:

我父親的姊姊嫁給林元枝的弟弟,所以我們是姻親關係。戰後我父親失去教職也是到蘆竹鄉公所上班,兩人算是關係密切。但是林元枝的家族到底是南崁地區的首富,他又是地方首長,雖然講義氣,樂善好施,終究對共產主義沒多大興趣。

吳敦仁生前受訪時甚至認為林元枝並未正式加入共產黨。不過這點倒是不須置疑的,在簡吉被逮捕的自白書裡,說他曾經介紹6個人加入組織,林元枝與吳敦仁均在其中。而就情治機關的檔案資料與林元枝的自白,他也承認自己是共產黨員。在那個視匪諜為十惡不赦的年代,很少人會無緣無故說自己是共產黨員。他的加入應該是在走投無路情況下,為了獲得支援不得已的做法。或許他年輕時關懷窮人,接觸過社會主義思想,可是他終究當過政治人物,不是單純的學生,對共產黨他可以保持冷靜、理性的態度,不是只有一腔熱血,無條件的相信。我也懷疑如果不是因為228事件逃亡,他有可能加入省工委會嗎?

三、逃亡

對現在人來說,「白色恐怖」是一個遙遠的名詞。近幾年透過口述訪問記錄、事件歷史研究,或許可以逐漸揭開帷幕的一角,但不是身歷其境的人,是永遠不能體會他們的心情。在軍警特天羅地網的搜捕下,工委會成員有家歸不得,他們流浪,逃亡於山間林野中。如李禎祥所描述:

或一人亡命,或幾人偕逃,行動飄忽,晝伏夜出。他們大多乏人掩護,只好隱入深山僻野,在夏癘冬寒的荒山過有一頓沒一頓的日子。一般來說,能在溪邊搭草寮算是不錯了;等而其次的就睡墓地、躲防空洞、藏甘蔗園、香蕉林和垃圾堆。(李禎祥,<白色恐怖大逃亡 咫尺竟是天涯路>)

李禎祥稱這種現象為「故土亡命漂浪,咫尺可成天涯」。張四平回憶他四年逃亡生涯的絕招是「墓地靜思法」。也就是在他的逃亡路線上,從甲地到乙地移動時,一定會打聽是否有經過墓地的途徑。如果有,就在白天經過墓地;如果沒有,就夜間移動。因為無論敵人或一般民眾,不管白天、夜裡都不大敢走入墓地,所以走墓地是最安全的。(張四平,《屘春風--張四平回憶錄》)

張四平還算幸運,籓溪圳則是不幸的。籓溪圳是台北司機工會理事長,他和王忠賢一起逃亡,國民黨動員保密局、情報處和警察隊伍上山包圍,向他們喊話。一星期後,王忠賢下山自首。但籓溪圳怕連累其他同志,寧死也不肯下山,最後在山上餓死。發現時,屍體已破裂,腸子裡有青草絲流出來,手掌每支手指頭也破裂折斷。應該是飢餓不堪時吃下青草,以致刺破腹膜,劇痛難忍下兩手在地面亂抓造成的。(國家人權紀念館,《白色封印》)可見逃亡時期的艱難和驚恐。

但林元枝卻能維持5年的逃亡生涯,這5年,在桃竹苗的省工委會並非只是處於被追緝的亡命狀態,他們仍然可以不斷的設立據點,發展組織,舉辦訓練營。在「林元枝談話筆錄」裡,他回答逃亡的過程,所佔文字也最多。而處在四面楚歌的情境中,他逃亡的地點也隨著局勢的發展而改變。

(一)1947年至1948年

或許從三百年前荷蘭人所畫的台灣海岸地圖,可以理解林元枝可以逃亡那麼久的部分原因。那一年,Lamcam地名已出現在地圖中。之後,康熙36年(1697)郁永河由福建到台灣探勘硫磺時所寫的遊記,《裨海紀遊》中也提到南崁一地。從歷史文獻中發現,南崁是一個開發甚早的地區。為何?原因在於她的交通便利。從淡水沿著海濱走,經八里、竹圍可到南崁。如果走山路,由台北途經林口台地可抵南崁。如走平地,往南往北亦甚方便,南崁是一個交通四通八達的城鎮。

林元枝的故居就在南崁,這裡也是蘆竹鄉的行政中心。而自清代,南崁即以五福宮為中心,形成一個五大庄的祭祀圈。這個祭祀圈是跨越鄉鎮的,對林元枝來說,五大庄的一草一木都是他自小熟稔的。228事件後,林元枝開始逃亡。雖然他交遊廣闊,許多人會願意接濟他,不過為了安全,必須經常更換住處。他最常居住的是位於南崁羊稠坑山上,由地下黨員童開日所提供一間二戰期間躲避空襲的房子,簡吉也常找農民在那裏開會。

羊稠坑位於一座丘陵上,地勢並不高,近幾年鄉公所將通往羊稠坑的古道整治修建為森林步道。我走過幾次,除一開始的階梯外,其他路段並不難走,但叉路很多,這些叉路連接到其他丘陵,翻過這些丘陵,可到其他鄉鎮或是台北縣的林口、鶯歌、三峽等地。可是如果不是本地人,進去裡面就如走進迷宮。當這些逃亡者一察覺狀況有異時,會立刻藏身在這座迷宮裡。吳宏泰告訴我,他和父親去掃墓時,父親曾指著墓旁的小徑,告訴他,他當年跑路時,白天躲藏,深夜從這條路走到台北。只是我很難感受夜半一個人走在這樹影幢幢,寒風不斷吹拂的山路上,那將是怎樣孤單無援的感覺。

林元枝投案後,在其談話筆錄上說,他在蘆竹的躲藏地點,除了「瞞過政府外,百姓都知道我們的蹤跡」。即使在追緝期間,林元枝依其人脈關係,仍可以在蘆竹一帶來去自如。這也說明為何調查局在撰寫〈桃園縣概況調查〉報告中稱南崁地區為「小延安」。但這個小延安最後是以悲劇收場。1950年童開日被捕,供出曾經到他的房子開會的無辜農民,這些農民承認者判死刑槍斃,不承認者判刑12年。生命如草芥,莫此為甚。

1947年至1948年,在林元枝的協助下,簡吉、張志忠建立了省工委會南崁兩個支部,竹圍一個支部,還有約二十餘人的武裝組織。比較特別的是這些加入武裝組織的人,如卓科、黃阿煉、王阿泉等均為龜山人。這是因為南崁雖為蘆竹鄉行政中心,但她剛好位於蘆竹鄉與龜山鄉的交界,兩鄉的人在南崁地區來往熱絡。像我住的村子以前叫南崁頂庄,隔一條小溪就是蘆竹鄉公所,可是卻屬於龜山鄉。我想卓科這些人當年應該是走我家前面那條通往龜山的南上路來到南崁的。我讀小學時,每天就是走這條路去到龜山鄉的大坑國小,那時它是一條崎嶇不平的石頭路。

1948年8月,省工委會林器聰被捕。由於林器聰曾經歷南崁支部與竹圍支部,與林元枝、吳敦仁、詹木枝、呂喬木等人皆熟識,因此引起大家的恐慌,林元枝遂帶著吳敦仁、張阿屘兩人潛至台北。他們當年走的也應該是這條路。林元枝等人到台北後,他與吳敦仁有時藏匿在周元鳳家;周元鳳是林元枝的親弟,自小過繼給姑姑。有時則躲在王傳房家。王傳房是林元枝同母異父的兄弟。就如同那宛如迷宮的山間小徑一樣,林元枝亦是利用這些錯綜複雜的血緣關係,躲避特務機關的查緝。

(二)1949年至1950年

1949年4月林維贊過世,林元枝回到南崁奔喪。這時簡吉正準備離開南崁,遂將南崁的組織交給他帶領。同一時間,台北發生四六事件,台大及師院許多學生被捕。有些學生逃亡至桃園,張志忠主張吸收這些學生加入組織,於是南崁地區的省工委會成員再增加這些學生。其中較著名的有周慎源、簡文宣、張德和、王子英等。原本張志忠請林元枝領導這些學生,但他以缺乏理論基礎婉拒,還是由張志忠自行領導。

是時大陸的國共內戰形勢,中共解放軍已渡過長江,國民黨軍隊兵敗如山倒。在台灣的省工委會士氣高昂,他們認為中共很快就會過來解放台灣。也就在此氛圍下,省工委會更加積極、突出的進行組織運作與宣傳。1949年5月成立基隆市工作委員會,並積極成立支部組織,擴大《光明報》的發行。這引起情治單位的注意。1949年9月偵破基隆市工作委員會案,逮捕基隆中學校長鍾浩東等人。1949年10月張志忠、陳福星兩人在台北縣的烏塗窟附近的十三份一帶召集台北縣與桃園縣幹部,開辦集體訓練班,林元枝也參加了這一次的學習會。會中並成立武工隊,建立烏塗窟基地,形成游擊根據地的雛型。學習會之後情勢日漸嚴峻,林元枝遂與吳敦仁、呂喬木、彭坤德等人離開蘆竹,就直接到十三份一帶活動。

1949年12月,國民政府在國共內戰中全面潰敗,由大陸撤退至台灣。為了政治安全的重建,設立總政治部,由蔣經國擔任主任,統一不同系統的特務機關,準備以恐怖手段推行其在台的軍法統治。(藍博洲,《台共黨人的悲歌》) 1950年1月,張志忠與其妻季澐被捕。3月,省工委會宣傳部長洪幼樵被捕。4月,簡吉在台北被捕。同月,省工委會最高領導人蔡孝乾二次被捕,供出他所掌握的省工委會名單,這讓原本在地下秘密活動的全省工委會各支部一夕之間全曝了光,整個組織幾乎崩潰。

對於蔡孝乾自新,提供政府組織名單,在後來受難者的口述訪問中,有許多人不能原諒。但這是情治機關當時所使用的策略,藉此一步步瓦解省工委會。依據當年政治案件的偵辦方式,被捕後的匪諜,只要確切的檢舉叛徒或叛亂組織,因而破獲者,就能獲得自新的機會。但如果有所隱滿,事後被發現就屬於自新不誠,將面臨槍斃的命運。在這種處置方式下,人性受到極嚴酷的考驗。2002年涂南山回憶他在1951年被捕時的情景。

一時之間,我想招,又驀然想起保羅所說的「我願意為善的時候,便有惡與我同在」這句話。突然間,我感到自己完全破產,才認識自己,發現自己竟然這麼卑鄙,這是打死都不能招的事啊。我本以為自己很勇敢,滿懷熱情要為人做事,死都不怕了,更不論青春和財富;但在那一念間,我破產了,我涂南山整個人破產了。這是非常可怕的事情:為了想要人家放你出去,能得自由,脫離暗房、地獄,就想出賣我們在船上開會,要一起打倒國民黨的五個人。((國家人權紀念館,《白色封印》)

這是相當真實的描述。人性是脆弱的,面臨生死關頭,下意識只想求生。而到了1950年4月底,省工委會的蔡孝乾、陳澤民、張志忠、洪幼樵四位領導人均遭保密局逮捕。除了張志忠外,其它3人皆辦理自新。於是省工委會的組織陸續被破獲,後期省工委會的活動也只剩下逃亡、求生存而已。這時,林元枝與黃培奕、呂喬木、長腳葉、簡國賢、吳敦仁等人轉而撤退到台北縣三峽鎮的圳子頭基地,投靠煤礦工人龔阿斗、陳清要等人。到了5月,聽說政府要圍山,乃又逃至鶯歌附近的老鶯山掩蔽。因為林元枝此時居無定所,桃園地區的工委會改由周慎源負責。

1950年11月,林元枝離開北部,轉至苗栗地區,負責領導苑裡支部。支部的成員有吳敦仁、呂喬木、彭坤德等人。這時的省工委會被情治機關取名為「重整後台灣省工作委員會」,主要領導人為陳福星與曾永賢。在苗栗時,他們為了生活,曾至苑裡平地的農家打工,也去過通霄山上的香茅園當臨時工,或者為人燒炭打零工。他們不拿工錢,只為了換取三餐的供應,倍極艱辛。(桃園縣政府文化局,《重生與愛》)

(三)1951年至1952年

1951年,林元枝至苗栗十班坑領導通霄、苗栗兩地組織。幹部有廖萬得、吳敦仁、呂喬木、彭坤德、簡國賢、石聰金等六人。與領導人陳福星間則透過賴阿煥聯繫。到了1952年4月初,組織陷入混亂,石聰金意志開始動搖。林元枝感覺苗栗地區的據點已暴露,影響安全。請呂喬木寫一份報告請示陳福星可否北上,但一直得不到答覆,於是他決意北上返回桃園。

4月16日,他偕同吳敦仁、呂喬木、彭坤德三人北上。4月24日抵達蘆竹鄉外社村余日旺田寮,躲了二個多月。期間打聽到陳福星、黃培奕、蕭道應、王子英等上級領導幹部都已經向調查局自首,成為自新份子。而林元枝經長期的山區逃亡,讓他因喝溪水而得了肺蛭蟲病,又因不想再連累親友,他決定出面自首。在與吳敦仁、呂喬木、彭坤德三人的討論、爭執後。7月14日,他們4人透過林元枝四弟王傳培,侄子王家鑑,友人蔡達三等人的聯繫向台灣省刑警總隊自首,結束了長達5年的逃亡生活。

四、冤獄賠償

2002年9月5日,台北地方法院做出一項判決,這份判決書字號,八十九年度賠字第四一四號。主文:

林元枝經治安機關逮捕而以罪嫌不足逕行釋放前,人身自由受拘束計陸仟壹佰捌拾壹日,准予賠償新台幣貳仟肆佰柒拾貳萬肆仟元予全體繼承人。

這項判決創下國內有史以來白色恐怖受難者賠償金額最高的紀錄。為何會這麼高?其理由:

聲請人之父林元枝因遭誣陷指為匪諜,而逃亡近五、六年,逃亡期間罹患肺蛭蟲病,不得已於民國四十一年七月十四日與吳敦仁、呂喬木、彭坤德同時出面投案,而被羈押在前保安司令部保安處(即西門町前東本院寺)逾二年。吳敦仁、呂喬木、彭坤德於四十三年六月六日皆獲釋後,林元枝仍被羈押且轉往土城生教所感化,至四十八年十二月三十日又轉送至綠島繼續羈押,當時政府明知羈押不合法而將林元枝編制為「少校教官」,實際上與其他受刑人同穿囚服,同為勞動服務,至五十九年十二月十五日始獲釋放。

林秀峰回憶審判期間,法官要他提供資料時,他一無所有,連判決書也沒有。而查閱資料又說父親在綠島時,身份為少校教官。為了證明父親的犯人身份,律師找了當時擔任台灣省保安司令部(綠島)新生訓導處處長的唐湯銘證實,林元枝確實在綠島羈押時為新生身份,非監所教官之軍職。同時也找到當年同在綠島受刑的盧兆麟、洪其中等人提證明書,證明其雖掛少校教官官階,其實待遇與一般犯人無異。但為何當年沒有判決書?林秀峰認為:

我父親當年被通緝時,懸賞檢舉獎金高達50萬元。後來雖然他是自己出來自首,獎金卻仍被領走。辦案人員當時很苦惱,如果是自首,可以無罪或者判感化教育。但獎金被領走又不能說是自首,於是在左右為難的情況下,就沒有判決,直接監禁。而他因為自新不夠坦承,被送去土城生教所上思想改造課程。然後又被送去綠島新生訓導處,以少校教官的名義,將他留置在綠島。

這是林秀峰的看法,他也知道獎金是誰領走的。而根據「動員戡亂時期匪諜交付感化辦法」 第二條:「感化處分由軍事審判機關以判決或裁定行之,並應將交付感化人之案情及判決書或裁定書,送由省保安機關轉送感化教育處所,施以感化教育。」、「感化教育期間為三年以下。」(蘇瑞鏘,《戰後臺灣政治案件之處置》)根據這項法條,林元枝應該要有判決書,也最多感化三年,但他卻坐了19年的冤獄。

五、失去的時光

開學了,我擔任第一週校門導護,一年級的新生由爸爸媽媽牽著手到學校。進入校門前,常見爸爸蹲下身來,整理好小孩的衣服,撥好他的頭髮再抱抱他拍拍他的背,在他耳畔輕聲叮嚀該注意的事,當他走進校園後,站在門口看著他的背影,直到小孩隱沒在人群中。這樣的父子相處時光,轉眼即逝,無法重來。我想起吳泰宏曾這樣告訴我:

我曾認為我這一生是缺少父愛的。在我小時候的印象中,父親始終沉默、嚴肅,警察常來我們家,對媽媽口氣很兇。父親常不在家,因為坐過牢的關係,他的工作一直不順遂。

吳敦仁雖然只關押二年,但其出獄後仍被要求白天要去找尋同黨分子,晚上還必須返回情治單位的宿舍,這樣的日子又過了二年。可以想見其內心的掙扎與無奈。之後,工作不穩定,經濟拮据更加深了父子之間的距離。吳泰宏說他讀小學時有一陣子很羨慕同學有新的小腳踏車。於是主動告訴父親,如果他連續考三次第一名,可不可以買腳踏車給他。他父親雖然沒有答話,但他自己認為父親是答應了。等到他考第三次第一名,回家等父親買新的腳踏車給他時,卻發現父親竟然在修理家裡那輛父親騎過的舊腳踏車,準備用這輛車當禮物。他非常失望,再也不相信父親。春去秋來,童年時光就這麼過去了。直到他結婚生子,小孩三歲時,父親買了輛小腳踏車給孫子。他才明瞭父親其實一直沒有忘記這件事,只是經濟困難,無法如他所願。雖然他現在已能體會父親的困境,但那段父子相處的時光已過去,無法返回。

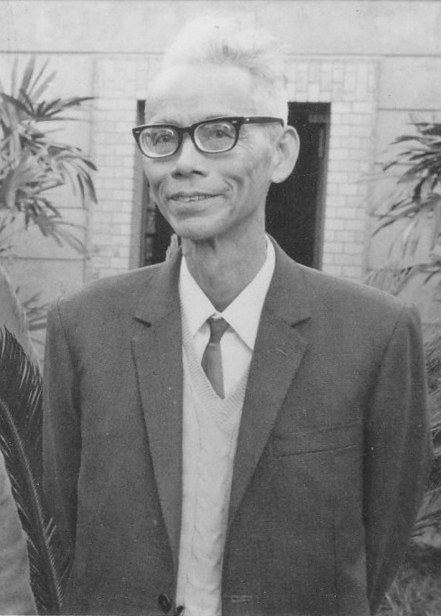

二二八受難人林元枝的長子林森岷(陳銘城 攝影)

林森岷是林元枝的二子,他讀初中時,父親就已經在逃亡了。後來讀到桃農畢業後,在農業試驗所工作,經常可以奉派到台東出差。他常利用這個機會,搭兩個小時的船到綠島探望父親,前後去了十多次。他在盡力搶回他們父子相處的時光。

戴文子是戴連福的長女,她的父親是林元枝的好友,228事件後,戴連福也被通緝,最後被捕,關了十多年。戴文子14歲就替父親挑起家庭重擔,到養父的服裝店幫忙,賣衣服、學記帳,並到桃園學裁縫。一路資助兩個弟弟讀到中學。雖然她與父親分隔兩地,但她女代父職,拼命工作,彌補父親不在家的時光。(桃園縣政府文化局,《重生與愛》)

但也有父子在這次事件中不幸天人永隔。黃玉枝原是蘆竹鄉公所職員,228事件時隨著林元枝到機場接收武器。事後認為沒事,在受過教師研習後,到蘆竹鄉大竹國小任教。1949年調回南崁國小。1950年10月被刑警總隊逮捕,父母散盡家財,被騙了不少錢,仍無法救他出來。1953年9月8日清晨,黃玉枝遭到槍決。槍決當天清晨,他撕下衣服,寫下絕筆遺書在衣服上,一封留給父母,請他們原諒他的不孝,一封留給弟妹,希望他們代替他孝順父母。他們的父子時光結束在1953年9月8日清晨。(桃園縣政府文化局,《重生與愛》)

六、尾聲

<林元枝談話筆錄>最後一個問題:

問:你以上所說實在嗎?

答:都實在的,如果還有小節一時想不起來的,以後隨時補充或請隨時提問。

2015年9月15日,我闔上<林元枝談話筆錄>,時序已接近秋分,再也沒有1952年7月,林元枝在談話時那樣酷熱的暑氣。這個星期天,我和一群跑友已約好一起練跑。我們會跑過羊稠坑森林步道,再從五酒桶山到山腳,由山腳跑到外社後面坑一帶,也就是林元枝最後自首之處,繞完這一大圈來回約二十多公里。我常期待秋天跑在這些山路上,迎面而來的是涼爽的風,芬芳的氣息,無拘無束自由自在的跑,沒有任何的不安與恐懼,與六十多年前走在這裡的前人相較,我珍惜我現在所擁有的自由和快樂。