遠離了台北,遠離了雜碎的新聞,遠離了那一些把權謀當成家常生活,把詐術當作活命伎倆的政客,一切都變得那麼安全,一切都變得那麼溫暖。真正的台灣,在台北以外,在政客以外,在翻臉如翻書的幫派之外。

回到我靈感的故鄉,高雄,一切都那麼熟悉,好像日子從來沒有間斷過,所有的情緒和氣息都和年少無縫接軌起來。走在自強路上,兒女的母校大樹蓊鬱的「經一幼稚園」雖已鏟為平地改成停車場,但兒童嬉鬧聲似乎仍在耳際;蔡景福內兒科診所還在服務病人,母親在世的時候常都靠他照顧;我愛吃的張爺爺麻醬麵攤,已經遷址另開「甘麵店」,滋味還在;由著名的建築師陳其寬與沈祖海所設計的一流的建築,聖公會聖保羅教堂仍然屹立在自強橋邊,只是附設幼兒園見不著小孩。

我喜歡去逛三民市場,阿萬意麵的匾額「意誠麵肥」熟悉溫暖;幾十年前一些老攤子依然健在,趨前只買三兩樣蔬菜,還要送蔥送小辣椒;到熟悉的肉攤買排骨,大家都沒有再問有沒有瘦肉精,因為彼此都相信幾十年的老朋友絕對不會故意害人。可愛的老百姓,為了老顧客的情誼,為了取得新顧客得好感,主客之間輕快親切的家常對話,對離鄉久遠的我,醫治了鄉愁。

遠離了台北,遠離了雜碎的新聞,遠離了那一些把權謀當成家常生活,把詐術當作活命伎倆的政客,一切都變得那麼安全,一切都變得那麼溫暖。真正的台灣,在台北以外,在政客以外,在翻臉如翻書的幫派之外。

蔡英文是一個全部靶面都是靶心的怪靶

最近,很多人把蔡英文說成「女皇」,我怎麼看,都看不出來她是一個可以幹出甚麼特別壞事的人。比較接近事實的是,一群大鬼、小鬼,想要幹一些小奸大惡,卻怕被人認出自己的鬼模鬼樣;更多的一些貪鬼、餓鬼,想要分食祭祀的牲禮,卻怕自己流出的口水被查出DNA。於是,他們把蔡英文裝扮成一個活靶,比如鼓吹她把做為「護民官」的最高行政法院收編等等,如他們所料,這一下子,大鬼小鬼、貪鬼餓鬼所幹的,不管收拾得了的或嘴角擦不乾淨的,全都賴給蔡英文,都與他們無關。為了讓這個活靶更容易被人射中,眾鬼們把蔡英文這個靶心一再放大,把這個活靶的顏色加上鮮豔。於是,這是一個全部靶面都是靶心的怪靶。眾鬼躲在群賢樓,拉出蔡英文這個活靶,像孔明借箭一樣,每一把支箭都射中紅心,每一支箭都被蒐羅。

我們不是政客,我們革命就是要趕走政客

古巴前領導人卡斯楚(Fidel Castro,1926-2016)說 : 「我們不是政客,我們革命就是要趕走政客;我們是社會大眾,這是一場社會革命。」不論信仰甚麼主義,政治人物要取信於人,不能只靠漂亮的口號;就像科學家要取信於人,不能只靠諾貝爾。卡斯楚跟其他社會主義國家的領導人、革命家很不一樣,他非常反對個人崇拜。他完全不希望在古巴境內看到他的銅像、雕像,或者把他的肖像放到郵票或各種有價証券、衣物或紀念品上面,他覺得那是很錯誤的、是違反革命家道德的。因此,古巴的公眾場合很少能看到有關他的宣傳品。當時盛行於中國的把毛澤東比作紅太陽的個人崇拜,卡斯楚曾說:「那個人應該去讀讀恩格斯的《反杜林論》(恩格斯的一部全面總結馬克思主義的巨著),太陽時間長了也會熄滅的!」世界各國領導人的薪俸當中,最低的就是古巴的卡斯楚,月薪只有40美元左右。他沒有領過18%,也沒有在退休前給自己加薪。

陽光之下每一個議題都應該進行公投嗎?

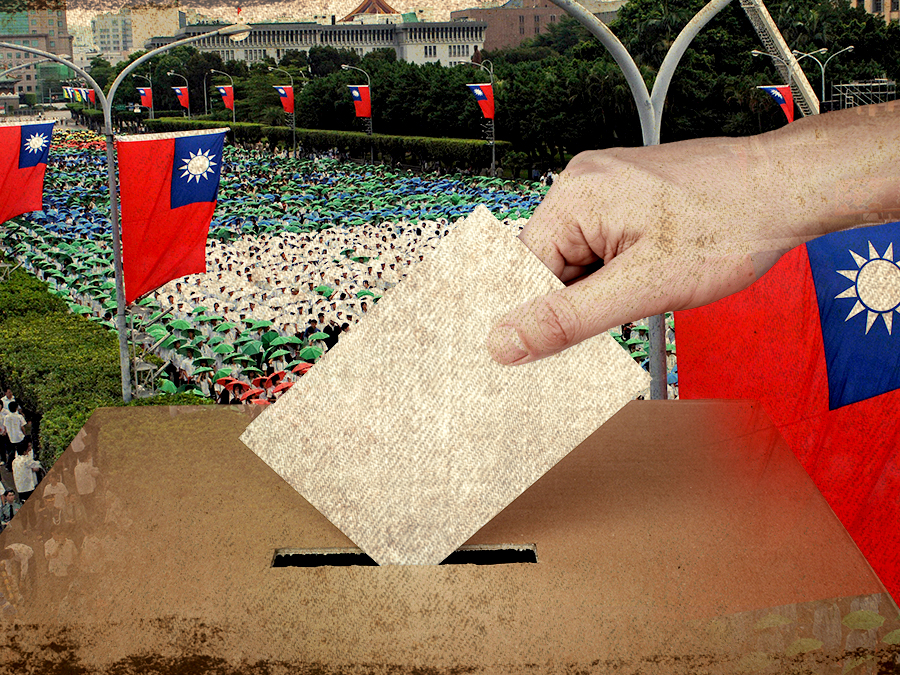

最近台灣街頭又到處可見各種公投及罷免的連署。所謂民主政治,本質上是一種公民投票,只能投票支持或反對,就像某些新聞聚合器,也就是誰都可以大吹法螺的民意調查一樣,大家都可以不加思索地說喜歡誰或討厭誰。台灣的公民漸漸地向美國加州的州民看齊,那兒的人真的喜歡對陽光之下的每一個議題進行投票,可是大家可能看不見或許這往往對我們有害。這種公民表決給整個社會造成麻痹效應,掏空了真正民主的「金庫」,就像上一次(2018年)台灣公投一樣,製造出一連串大多數選民根本記不住的編號提案,也讀不懂每一項公投裡的說明到底寫的是甚麼玩意兒。這真的是改革民主政治的好辦法嗎? 我們一下子喜歡韓國瑜、黃捷、王浩宇;一下子又討厭他們,要他們下台。一隻壞狗狂吠一、兩年,你我的聽力還可以忍受;亂叫個三、四年,真的就會使得你我的耳朵聾嗎?吃糖真的比瘦肉精對人體的危害還嚴重嗎?民進黨上街頭全力反對萊豬萊牛那一年,李遠哲為什麼不出面挺馬英九;現在才出來說些渾話呢?雖然已經晚節不保,但一般老百姓,即使沒有諾貝爾出來帶風向,大家對一些太晦澀難解的議題又真的了解到可以參加公投嗎?或者,我們是否應該認為,公民在所有重要議題上都有足夠多可兼為專家的朋友做參謀呢?習慣上,我們總愛向美食家朋友打聽,或到網上看哪家館子有更多人打卡按讚才上那兒吃飯;當涉及政治決策的時候,我們應該也可以如法炮製。但多奇怪啊!萊豬要不要公投,我們是不是應該打電話給我的美食家朋友呢?

民主政治的歷史就是一個錯誤與寬恕、愚行與拙行的目錄

愛荷華大學傳播學研究教授約翰·杜倫·彼得斯(John Durham Peters,1958〜)說: 「民主是對一切理想和烏托邦最清晰的反駁。它毀了每一條浪漫之船。它的歷史就是一個錯誤與寬恕、愚行與拙行的目錄。在其最好的時候,民主提醒的也不是人們的大智慧,而是我們的大愚蠢,它告誡我們要自我反省。」這一段令人觸目驚心的話提醒我們,在我們自認活在幸福的民主社會裡時,民主政在我們身處的這一艘浪漫之船的船底鑽洞,我們應該如何在船沉之前,使得哀嚎的聲音更淒厲、更戲劇,才能對得起下一段歷史呢?

或許放棄完美主義,是我們饒了政治,也饒了我們自己的最後一根繩索。唯有如此,政客也才能以完全不同的角度展現政治。如果人們認為政治總是不完美,而把這種不完美看成是個好事情,把任何現實主義的政治模式,都至少偶爾把它們看作是美德;不再把更低的投票參與率或突兀的高投票率看成災難,不把虛偽和猶豫不決這類妥協都視為罪惡,那麼對政治的透明性的執著追求就變得不那麼重要了。蔡英文的博士是真是假,總有一天要水落石出的,需要一直喊打喊殺嗎?台灣的可悲,絕不在於蔡英文是真博士還是假博士;而在於所有的民進黨員都不願意或不敢對此案吭一聲、放個屁。大多數人,確實也想饒了政治,也饒了自己,對政治放棄完美主義。但是,一想到6000個大小官員都願意憋著屁不放,只為了一碗飯吃,為此生氣,氣死是驗無傷的。

我們又於心何忍對政客過度譴責呢?

正如政治理論家伯納德·克里克(Bernard Crick)所說,「對既有事實的厭倦是自由人的大敵。」解決方案主義的主要問題是它拒絕承認,不管它是否明確要求政治家應該完全誠實透明,或在現實中超越所謂黨派的局限性,都可能會給我們的政治文化施加消極的影響。不能為完美而追求完美;民主是件複雜的事情,缺了失望,成功也就無從談起。

政治的熱門出於平庸,它是真實的,誰都能感覺得到;從你心儀的政客當選的那一刻開始,你就註定會失望。如果談判總是能夠導向雙贏的局面,就不需要政治了,你不需要為對政客的失望哭爸哭母;因為你把他選出來,確實也要他去幹一些正派的人幹不了事情。法國哲學家布魯諾·拉圖爾(Bruno Latour,1947〜)說過:「我們所鄙視的政治『平庸』,不過是我們強迫政治家代表我們做的一堆妥協。」接受政治的平庸,就是承認公民不同於消費者,伯明翰大學公共政策和公共管理教授凱薩琳·尼德漢姆(Catherine Needham)在她2003年出版的《公民消費者》(Citizen Consumers)一書中告誡說:「根本危險在於,消費主義可能培養出心懷怨恨的私有化公民,他們對政府的期待永遠得不到滿足,無法培養起對公共利益的關切,而後者一定是民主參與的基礎,也是對公共服務的支援。」

政客壞在一開始還給一個「理想」來吸引人

選民經常抱怨說:「我認為政客就是小偷、說謊者和騙子。」選民鄙視政客,但卻對公民責任幾乎絕口不提,而是一味強調他們的權利。把公民當成消費者,會讓選民以為,政治能達到「人們通常要求市場所達到的服務標準……這在政治上等於自殺。」政客不可能總是對的。政客不是寒流冷天的電熱爐,那些東西很容易按照五星標準打分,但我們卻被迫去做一個二元選擇,我們每隔幾年就在投票所進行一次。波蘭歷史學家、異見人士,有「反對派運動設計者」之稱的亞當·米奇尼克(Adam Michnik,1946〜)把民主定義為「永恆的不完美,罪惡、至善和惡作劇的大雜燴」。牟宗三說共產主義之所以壞,壞在它們一開始還給一個「理想」來吸引人,但是這只是一個假理想,是個「影子理想」(Shadow ideal)。民進黨何嘗不是一樣,希特勒不是一樣嗎?他們都高票當選了,他們只要拿蔥、拿小辣椒在你眼前晃一晃,不必送,你就跟著走了。政客幹的事是敗壞他一生名譽的事,他付出的代價已經數倍於他撈到的好處,我們又於心何忍對他有過度的譴責呢?

※本文轉載自鄭春鴻的JOE書房

專文屬作者個人意見,文責歸屬作者,本報提供意見交流平台,不代表本報立場。