《江湖在哪裡?》閱讀心得

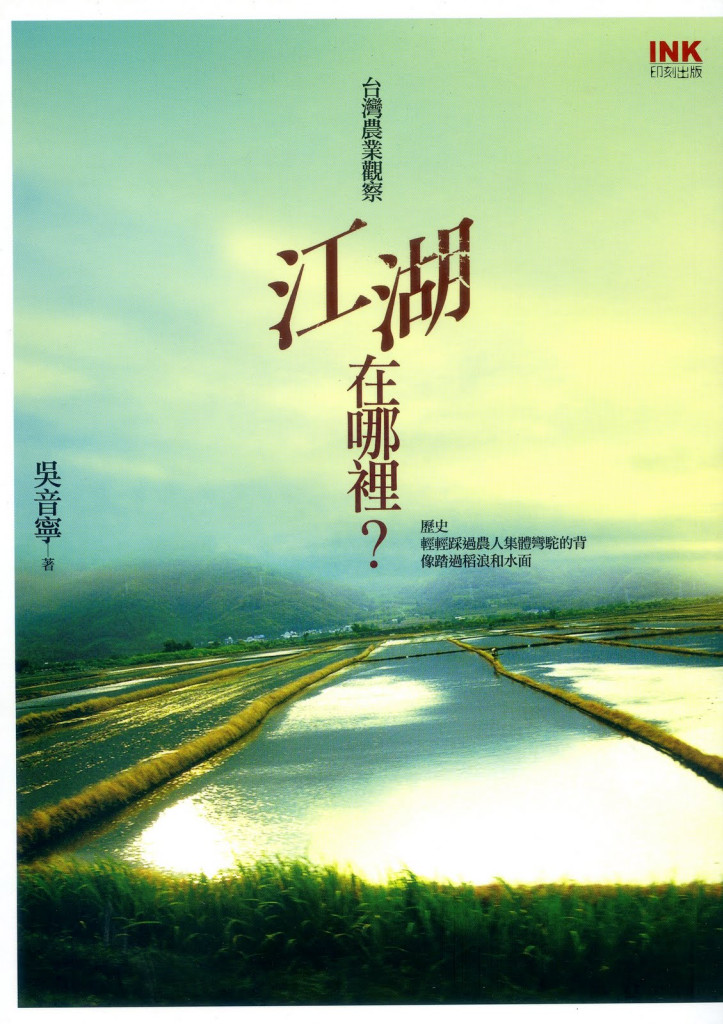

剛從研究所畢業的夏天,像是意識到能揮霍的青春從此所剩無幾,那陣子,我刻意選擇火車做為往返於島嶼各地的交通工具。透過車廂,一塊塊翠綠的水稻田,象徵台灣西半部最後一抹夏天的顏色,在陽光下恣意地生長著。

我就在這樣一段一段的旅程裡,再次翻閱了《江湖在哪裡》。

從歷史的角度來敘述,稻作從來就不僅僅是一種食物而已。雖然餵養數以萬計以米飯為主食的人口是稻米這種作物的使命,但我總覺得,對於台灣人,稻米應該有更不一樣的意義。1896年,日本佔領台灣的第二年,因為吃不慣十七世紀後漢人引進的秈稻在來米,於是從九州帶來了梗稻稻種進行試種研究。直到1903年成立總督府農業試驗場,開始將蓬萊米正式試種於士林、板橋、新莊等地。從此,台灣的稻米生產不再只是養活島嶼的子民,也將台灣農業推向了國際的舞台。

這是歷史課本,是教科書上的敘述。

但如果可以像《江湖在哪裡》的作者吳音寧一樣,搭上一道如月光般的歷史,也許我們可以看到那些生冷的文字背後,1930年代初期的台北。彼時新生南路還是瑠公圳,而你順著夕陽的腳步穿越台北帝國大學的椰林大道,轉進近盡頭處不起眼的一角,一位輾轉多年再度回到台灣的日本學者,帶著多年來在各國考察的心得,而這次他所面對的任務,是令這個不曾在這個做為祖國殖民地島嶼生長的品種,在此生根、生湠。

「而時代如浪,一波接一波。相連的土地、氣候、作物的根。」

當時這名學者可能沒有想到,他在此種下、推廣的稻米,在之後的三十年,緊緊牽繫著整個島嶼產業結構的改變。從以農立國,到以農養工。阡陌相連,水田盤踞的圖騰,紋著台灣社會逐漸蛻變的軌跡,遂成為一張記載島嶼歲月的臉譜。

而今鮮少有人知道,這個在日治時期來到台灣的學者,在光復後仍繼續留了下來,為台灣的稻米持續努力直至七十一歲高齡。鮮少人記得他的名字,正如現在鮮少人有心思去懷想,磯永吉博士為台灣稻作史寫下的新一篇章,如今是怎麼在「時代」之浪中,漸次成為細瑣破碎的花沫。

思緒隨著作者的文字飛躍於過去與現在的時空,而列車仍持續以穩定的速度行過島嶼西半部。鐵軌行經那些都市而鄉村而都市的銜接,彷彿迴旋地時間軸從現在到過去到現在。只是,早在「過去」之前,早在當圖騰由水田雋刻成形之前,早在蓬萊在來的更早之前,土地上的稻作文化是旱田所蘊育的野生稻。

那是許多人都不知道的「過去」。

或許根本就不需要稱之為田。野生稻穀隨風吹遍台灣平原各處落腳,生根之處就是他們的田園,先民們在稱之為「鬼稻」。稱之為「鬼稻」的理由或許可以從田邊光彰先生一幅12米長的巨型鬼稻素描圖看出端倪。其上深刻的描繪了鬼稻穀粒上纖細的毛以及在穀粒末端長長的芒刺,完全迥異於我們今日所熟悉的稻米。而其恣意生長的能力,也不同於今日需要悉心栽培的栽培種。五千年前就有稻米栽種紀錄的台灣,稻作文化開始的非常早,而這一現今在台灣地區生長環境極其脆弱、復育極難的鬼稻,當年可是經歷了好長的一番旅程,從喜馬拉雅山南麓週緣,一路越過冰山和雪地,在雅魯藏布江附近分化成為稉型稻。

島嶼上的土地,正以自己的方式,昭然地向今日的人們展示了千年時光積累的生命厚度。

但我們視而不見。彷彿一列急駛的列車,設定了目標後就對途經的小站不屑一顧。如果你問起車長,興許他會告訴你,「有減速了。」但小站裡,月台上的人們至多只能用猶疑地目光,尾隨列車經過後的片刻裡,空氣中漠然的氛圍。

島嶼發展的軌道上,「農」之一字,而今又是怎樣的一站?不同立場、不同解讀。農業與土地宛如一面破舊的大旗,被有心人任意插置於自己的領土,做出對自己有利的詮釋。

但那並非它真實的面貌。

那什麼才是真實的?

如果啟程的時間再早一點,夏季還在太陽最盛的時候,乍起的風吹出在光影下盪漾的水漪,彷彿那是土地沉澱多時偶爾被擾起的驚夢。但眼下稻苗都長到了一定的高度,再怎麼香甜的夢也都被掩入那一床翠綠色的軟泥中。

土地,換了另種方式,即便你一眼看不到她真實的面貌,她仍以蘊育的新生命委婉地陳述自己的存在。而歷史難道不是如此?當時光的尾巴拖得太長太重,人們就以為她從此陷入黑洞之中。但那些承載於光影中生命卻真真切切地從黑暗中再次生長。

「歷史因詮釋者的立場而反覆修改說詞,但傷害倒是結結實實,凡做過必在土地上留下痕跡…」。

而今,八月的尾聲,還沒休耕的田裡已經看不到水的影子。半個月前該插秧的水稻現正長得翠綠,容不得你在車上匆匆一瞥還能見到葉片以下的畫面。但那一塊又一塊顏色深淺不一的水稻田,總會讓我不由得想起,哪些插秧的日子可能遲了幾天或早了幾天,哪些的肥料又施多了些或又施少了些,而再過幾日,農民該放水了?

每當這個時候,我就覺得自己還是農學院的學生。即便列車的速度並不緩慢,那屬於田裡特有的翠綠總是能一瞬間捕獲我的目光。但那些捕獲對當時的我而言卻是一種掙扎。坐慣了城市裡所謂「高級沙發」,曾經,「土地」二字對年幼的我而言只是財產的代名詞,因為比起見到作物生命力旺盛地生長於其上,我更常看到怪手和大型機具在荒地上重整出高聳的建築。即便後來唸了農學院,也真的走過鋤禾日當午的生活,心裡也難免懷疑:理應要與這片土地一同呼吸的自己,是否真能以此為志業,義無反顧地投入她的懷抱?

亦或是像作者所引劉克襄的〈知識分子〉中的一段,「坐在咖啡屋裡/以激烈的學術爭辯/關心低階層的朋友」。

從〈白色恐怖下的耕者有其田〉,到麵粉代米、肥料換谷,甚至是至今仍然喧騰不已的農村再生。上位決策者口號喊得越是堅定,背後付出的理解越是淺薄。農村和都市間的距離,不只是一句「下港人」所切割出來地理上深深的鴻溝,更包含因為這條鴻溝,不願意跨過而無法理解的心理障礙。於是當權者住在離農很遠的象牙塔頂遠眺農村風景,象徵性地表示他們見到了農業與土地的重要性,卻不曾持續的在寒流來襲前前踏入冰冷的水田中插秧,也不曾在颱風將近前的下午,用塑膠布一片一片地蓋過種滿作物的田畦。

於是他們所理解的氣候變遷成為一場外交辭令;糧食危機變成國際角力的籌碼;而農村,而土地的感情,那只是吸引選票的裝飾品。

「土地」、「農業」、「農村」、「農民」。這些語彙在喧鬧者的口中逐漸模糊成一種我不認識的意象。到最後,連「台灣」一詞的解讀,也變得不再純粹。當民國九十八年,台灣休耕地面積已逾二十萬公頃的同時,與台灣相距一萬三千公里的哥本哈根正在舉行一場全球氣候變遷會議。

與會的科學家還在大聲疾呼水資源與糧食危機的嚴重性。

這真的不只是政治問題,社會問題,也不能再只有科學家與農藝學家憂心忡忡的高喊氣候變遷與糧食危機。然而最有能力決定土地命運的人,恰恰是離土地最遠的人。對他們來說,土地和賴以生存的農民,是利益問題,是立場問題。

研究和呼籲被有心人拿去炒作成權利結構中向上攀爬需要的籌碼,卻鮮少人真心地去留意在這些信息背後的提醒。留在農村的老人們也沒去留意。他們只知道,土地能滋養的作物越來越少,農民的話語,一如逐漸荒蕪的農村一般,沉默越來越長。

一直到今天,我仍然會想,那些在選舉前後高喊農民權益或農業為本的政治人物,甚或是,真的沒有任何政治目的只是單純地說著「重視農村」的人們,長期以來在水泥叢林的餵養之下,他們所瞭解的農業,是否是真實的,在台灣這島嶼存在的「農業」?他們所意識到的土地的價值,又是否真的是整個土地文化中最核心的那部分?

「而春雨,滴滴答答的,繼續落在一小塊、一小塊猶原美麗卻時常缺水灌溉的田地。」

百年來,台灣農業的發展跟這塊土地的人民息息相關。它隨著拓荒者的腳步而來,隨著殖民者的腳步一起拓展。它見證了台灣近代史的變遷;它的豐收背後所帶來的富饒和喜悅,曾深深地餵養著台灣土地上純樸的人民。

但曾幾何時開始,這樣單純的喜悅已漸漸不能滿足台灣人民的渴求。八零年代的鹿港小鎮裡,我們都知道「家鄉的人們都得到他們想要的,卻又失去他們擁有的」,卻體會不到究竟他們「他們擁有的」是什麼。當土地不再是生命徬徨之時給予力量的泉源而成為政治角力和利益勾結的標的時,它就再也無法踏實地依附在島嶼表面。

浮動的價值觀,浮動的島嶼。

「記憶,也許會因後來的目的或立場,而偏頗、捏造、或刻意遺忘,但稅單不會說謊。」

只是,事實上,因為目的或立場而被自己篡改的,也許不只是記憶。也許,還包括信仰,或是價值。

著名的馬偕醫生在他的日記中曾經寫到:「台灣的農夫,是以大自然最嚴格的模式鑄成的,多有英雄氣概。塵世的財貨,他們擁有的很少。他們終日用斧斤在山林中工作,夜間則燃燒材木,炊煙常常漂在他們簡陋的屋上。」

作者在書中引了這段話。雖然這樣的景象已經難復見於今日的台灣農村,但是憑著他短短的描述,還是能想見當年馬偕眼裡的台灣曾是多麼恬淡而踏實。只是,也許出乎他的預料,時光的腳步雖然沒有加快,在他之後的這短短一百餘年,台灣的發展卻遠遠超過了時間預期要承載的。

這種超速是全面的,不僅僅是產業、生活,而包括了價值觀,以突變似的速度快速演化。

離農並不一定是全然的錯誤,與時俱進是必須的,畢竟人人都要生存。但是過度的輕忽,彷彿將農業文化和土地意象中最典型的耕耘價值,連根拔除。

失落的一代,失落的究竟是什麼?

在都市長大的我,選擇投入農業的領域,時不時都會聽到有人對我說,「農業很好啊!在台灣很有前景啊!政府看起來開始要重視這一塊了啊!」但翻開厚厚的政策白皮書,農村再生,農地轉作,那些漂亮的藍圖背後,卻不是我認識的台灣農村。

嶄新的未來,究竟是誰的未來?

也許這些都還是好的了。農地變更之類的開發問題,背後更糾葛著龐大的利益衝突。作者在書中寫到的,那一幕幕在農村上演的悲劇,吸引了大批記者來訪,寫的都是最淺白的表象,將農村問題形塑成與時代脫節的因果,卻沒有人敢真正點出導致悲劇背後的黑手。

正義,在土地之上努力地掙扎。我們也許不必要死守著已經過去的,不合時宜的信念,但卻不能在不曾理解、不曾認識的情況下,就堅決的閉上自己的眼睛,不去正視長久以來養育出我們的島嶼,正在面臨什麼樣的問題。

再度合上書,火車已緩緩駛入目的的車站。

可以尋求土地正義的江湖,可能距我們四百五十五頁,也可能是台北到雲林的距離,也可能,有朝一日我們的子孫,將窮盡千山萬水,也找不著這樣的一個地方。

因為當你的雙腳離土地越遠,你就越難得到真相的解答。

而我們半隻腳已踩入水田裡的人,又能為這塊土地做些什麼?

當身後的列車響起警笛,我想起鄒族音樂家高一生在白色恐怖被槍決前的遺囑,從鐵窗內,距離家鄉如斯遙遠的鐵窗內。

「田地和山野,隨時都有我的魂守護著。」

他寫下。

「水田不要賣。」

張景雯:高雄人,高師大附中畢業

喜歡黑色和白色

喜歡大哭和大笑

喜歡一個人旅行和很多人吃飯

喜歡海

喜歡河

喜歡水稻

※文章轉載自【陳文成博士紀念基金會】「閱讀台灣 探索自己」2011年得獎作品

【大專暨社會組陳文成博士紀念獎】