從小,我也想當個討海人。但那不是因為我生長在一個被海洋環繞的島嶼,我想像海洋的方式,是透過日本漫畫「海賊王」的主角,船長「魯夫」以及他那一船擁有各種特異功能的伙伴,一起航向充滿寶藏和冒險的「偉大航路」。這樣的旅程,會在每週三我家隔壁的租書店發生…如果作者沒有拖稿的話。

真實生活中,海洋的距離其實離我不遠,或者說也不近。「近」,是交通可以到得了的里程數,比如說,身在四通八達的台北市中心,隨便跳上一輛公車,打個盹醒來,就是白沙灣或女王頭;「遠」,則是心中認知的差距,因為我對海平面下的一切,從來就一無所知。

也許我們相距只短短數浬,我站在船隻塔台最高點,這個高度遠低於你在岸上的任何位置,我看到了你在岸上看不到的遠山,看到了城鎮高樓都被壓縮模糊成一道山海間的雲煙…我在海上,擁有與你迥然不同的視野。廖鴻基《鐵魚》

拖著半閉的眼皮,為了眼前大老遠趕來的當事人,熬夜撰寫法律意見的我,反而覺得電腦檔案中的人名比眼前的身影還要來的真實。很明顯的他們不是第一次來台北,我卻一輩子還沒去過澎湖。我沒想到幼時夢想成為海賊伙伴的我,進律師事務所第一個案子,就是要幫島嶼上的討海人討回海洋;而也許對於討海人們不真實的,是我桌邊從台大圖書館借來的十幾本規劃報告,竟然比他們一年多來從本地蒐集的資料還要更完備,到底,誰看到的海洋才是真實的呢?

吉貝嶼,像一尾擺盪於澎湖北邊的美人魚,陸地面積僅約三平方公里,卻擁有廣大的潮間帶,在乾潮時可以增加百分之二十的海岸,那是她隱沒於深藍的肌膚,在浪花載浮載沉中偷偷洩漏的春光;她的周身配戴著五彩繽紛的珊瑚首飾,其中最美的沙尾地形,是她隨著東北季風吹散的髮梢,飄散著金黃色的誘惑與貝殼細沙的滑潤質感。討海人們撩起褲管進入幾十年來世代相傳的礫咕石滬中,收取因潮差「卡滬仔」的魚貨。這時夕陽的紅色餘暉灑在沙尾和湛藍的交界,男女主角在沙灘的木屋前十指相扣,爾後深情擁吻,鏡頭漸暗,兩人長長的曳影,在相互交纏,猶如愛心形狀的石滬上定格…那是大學時代偶像劇「海豚灣戀人」的經典畫面,也是我對這尾美人魚僅存的夢幻想像。

回到現實,我卻很難向風塵僕僕的吉貝居民解釋,為什麼從來看不到的國家機器,卻可以透過象徵最高行政機關的權力發射台,在千里以外一海之隔的台北,發射出看不見的公權力,將討海人與海洋牢牢隔開。不僅沙灘被地方勢力非法圈佔了二十幾年,更被一紙BOT契約,再度將海岸及海域割讓給入侵的財團五十年,契約劃出的界線,拉開了討海人與海洋最遙遠的距離,我們在界線內看海,不但與吉貝人的視野相左,所延伸的海洋圖像,也只是被觀光消費營造出來的個人想像,從來,就不屬於討海人。

海湧伯突然轉頭問我:「少年家,為什麼出來討海?」我溶在水裡的心一時拉不回來,不知如何回答。海湧伯又問:「為著魚,還是為著海?」為著魚是生活,為了海是心情。廖鴻基《丁挽》

海洋的潮汐依舊,但討海人深知這個時代,航海的規則已經改變,控制方向的是筆、不是舵;主宰航程的不是對海洋的敬畏,而是對她的權力。討海已不再只是為了海或魚的單純,一隻隻從岸上伸來的黑手,攪亂溶在水裡的心情與生活。

台北的律師事務所,也許是世居吉貝的傳統漁民,從不覺得自己會踏入的地方。吉貝自救會總幹事,年過六旬,鬢角斑白的張大哥,只能耐心且專注地聽我這個大學剛畢業的菜法務,解說著專家們一本本厚重的規劃報告。

「為什麼我們不能再接近已經屬於我們超過百年的海洋?」在我滔滔不絕地談著生硬法律條文的時候,張大哥脫口問出一個最直接且簡單的問題,我張口訥訥,怎麼也說不出「依法行政」這幾個習慣用字。這時我才忽然警覺,原來在我們法律人心目中奉為圭臬的六法全書,要是欠缺了一種來自文化與人性的公義,看起來竟是如此的膨脹且虛罔,而那絕對不是政府官員及執業律師口中的「依法行政」,就能敷衍過去的答案。

這片上一代口中的金色夢土,吉貝居民自二十年前就不曾再擁有過。1982年透過地方政治的角力,沙尾的土地被技術性圈佔,非法廠商向國家承租了入口處一塊狹長的土地,並築起水泥圍牆,從此吉貝居民不能再踏進這片被宣稱是私人的土地,傳統漁民也喪失了退潮時的天然進出口,沙尾正式成為島中之島,被政府合法割讓的租借地。吉貝居民更萬萬沒有想到,原本純淨無瑕的貝殼沙灘竟竄起了一棟棟用鐵皮搭造的「小木屋」,自此每年湧入三、四十萬遊客,超抽地下水使得全島打開水管或水井都只剩鹹鹹的海水;垃圾、污水直接丟棄或排放在沙灘上;沿岸的珊瑚礁因為水上摩托車和香蕉船的呼嘯而大量死亡,吉貝人眼看著傳統的美麗消逝,憤怒之餘卻始終不知是哪個環節出了問題,他們又能向誰訴苦?

二十年的惡夢在2002年時似乎出現了轉機,政府開始向違法的業者談判想收回被佔用的土地,但接下來的噩耗卻更意外地震撼了吉貝島內的討海人,因為政府雖然暫時先把土地收回,目的卻是利用「B OT」(興建、營運、移轉)的方式,提供財團五十年的特許經營權,最令外界感到疑惑的是,在影響如此深遠的規劃中,吉貝居民的聲音到底在哪裡?當外來財團覬覦沙尾的時候,還有誰能夠守護這尾命運多舛的美人魚?

「以身相許,血脈相通。」

海湧伯遞給我一個便當一罐啤酒說:『討海就是這樣,有飯大家吃,有酒作伙飲。』廖鴻基《一起》

2001年的十月二十七號,數百位的吉貝漁民首次在信仰中心「武聖廟」前集結,透過「大公」自救會之名,要向遠在海洋之外的決策者尋求一份消失的公義。雖然同樣踩在這片生活的土地上,今天討海人的身上掛著各式抗議和怒吼的聲音,宣示著他們不只是這裡的「原住民」,更要一份超越法律及各種規範的「尊嚴」,隊伍一路浩浩蕩蕩地往前推進,橫亙在前的,是那堵把討海人與大海隔絕二十年的非法圍牆,壯丁們抬著巨木上演攻城戰,一口氣撞倒水泥磚牆,衝進沙尾的沙灘,跳入了久違大海的擁抱。

更堅毅的勇氣及決心展現在抗議活動之後,違法業者聯合蒐證的警察機關,對居民們發出毀損罪傳票,從警察局的筆錄,到檢察官的約談,面對從來沒想過的法律迫害,討海人雖然對未知的法律責任感到害怕,但他們仍堅強地面對,大公自救會提供了基本的生活津貼,且直接派代表飛到台北的律師事務所,爭取保障大家的權益。而當我們忙著替大公會轉發公文四處陳情時,各個部會的承辦人員都對這個名稱感到疑惑,紛紛打來詢問「大公」組織是什麼意思,我把這個疑問傳達給張大哥,張大哥沒有多作說明,只淡淡的反問:「難道現在的公家機關連『大公』的精神都不懂嗎?」

船隻停擺,只剩海湧伯和他那尾夢裡的旗魚一對一拉扯。夕陽光暈已瑟縮躲入山頭黑雲裡,我和粗勇仔都明白,船隻失去動力後,這場僵持將薄弱得像隨時就要斷線的風箏。夢和真實間的距離絕不小於眼前旗魚和甲板的距離。只要這尾大魚堅持不死,天黑後,牠大有機會擺脫海湧伯的糾纏。這時候,漁港裡應聚滿了人群,風光的漁人正上岸接受讚美,也許另一場海上爭鬥的故事正在碼頭上渲染、流傳…。廖鴻基《夢魚》

在知識經濟的外衣下,湛藍的海洋不變,風帆點點依舊,船上卻是一個個被送離海洋的討海人;同時,一條條的光纖網絡往台北市大大小小的角落延伸,另一群不靠海的討海人,坐在辦公室,科學家匯流整合資訊,律師灑下法網,會計師計算流動資金,重新入主海洋討生活;而另一群環保團體,同樣也在辦公室內,試著從密不通風的法網中找尋漏洞,從繁重的財務規劃中小題大作,這些不靠海的討海人,悠游在雲端上充滿數位訊號的海洋裡,主宰著千里之外真實的潮汐。

若澎湖吉貝的BOT審查通過,申請開發的財團便可順利進駐吉貝興建國際級旅館,並以大約兩億的租金與權利金,獲得吉貝超過二十公頃土地及沙尾附近海域五十年的經營權。但這個天文數字背後所代表的勢力,早已超過討海人所能挑戰的極限。這時,另一群不靠海的討海人,結合政治人物、環保團體、律師及科學家,將在立法院擴大召開一場公聽會,幫助討海人將所有問題公諸於世,這場戰爭,討海人只能坐壁上觀,看著國會殿堂裡不靠海的頂尖對決。

2006年3月9日一早,立法院一樓會議室外陸續湧進吉貝居民、民間團體及學者專家,接著出現了大批扛著專業攝影機或筆記本的媒體記者,隨著主席立委田秋堇委員落槌。

號角鳴起。

第一戰,是海洋,一坪多少錢?

盧梭在「論人類不平等之起源」中諷刺地提到,在一切土地都是共有的時代裡,最聰明的人,便是拿籬笆把一塊地圈起來,還說服鄰居相信土地是他私有的人。如果真是如此,那最聰明的討海人,不是最瞭解海洋的人,而是第一個說他擁有海洋也讓別人相信的人。

沙尾是吉貝重要之傳統領域,也是當地漁民重要的漁場及船隻靠岸地點,但自1983年迄今皆被非法承租的「海上樂園」業者佔地為王,甚至向想進入沙尾的住民及漁民收取門票,更對外開放經營海上活動,大量遊客造成吉貝地方嚴重的垃圾與污水問題。

國有財產局信誓旦旦地說有依法收租,但經過調閱歷史資料,海上樂園佔用了二十三年,但實際只有五年的租約,所經營的獲益包含門票、住宿小木屋與餐廳,年營業額超過四千萬元,每個月卻只要付不到三萬元的租金。另外「海上樂園」早被法院宣判竊佔國土定讞、遊客小木屋也遭澎湖縣政府宣告為違建,但國家卻仍繼續默許,二十年如一日。攤開證據後,與會官員一陣沈默,會後決定三天內 ,檢討失職人員,並執行拆除作業。沙尾及她擺動的海域,在妾身未明接近二十多年後,終將回歸吉貝全體居民。

第二戰,是誰才能說自己懂得海洋?

吉貝BOT案被有關單位形容成是澎湖的觀光救星,宣稱在嚴密的規劃下,生態與傳統皆能被維護並存,但事實真的如此美好嗎?中研院的副研究員陳昭倫戳破這個謊言,他發現環保署所通過號稱高規格的環境影響評估,海洋生態調查部分撰寫不實,不僅羅列台灣根本沒有的珊瑚種類,研究中所列海洋測量點經GPS地理位置比對,竟然有好幾個根本位於陸地上;且最新的生態資料顯示,吉貝特有的膜型笠珊瑚近十年可能因大量遊客污染而造成群體死亡,政府實在不宜再大幅開放海上活動,「科學證據」與「專家之言」一出,現場官員立時噤聲,勝負已判。

但明眼人都知道,這場戰役的結果,不是海洋或討海人的勝利,縱使政府黑手輸了第一輪,但因為海洋一坪是算得出價格的,所以只要花的起錢,就會有更大的財團把她以「振興觀光」的名義標下;只要海洋是可以被科學典範所瞭解的,就會有更權威的學者,拿出更精密的科學數據跳出來說,這樣做就不會傷害她。不靠海的討海人從不在乎輸贏,因為自始至終,這就是場不會回頭的金權遊戲。

出海的心情就像是那隻躍起的飛魚,自由的在另一個世界裡飛翔,逃開陸地上的瑣瑣碎碎。但是,逃避的了嗎?海洋終究是飛魚生活的家園,就像港灣終究是船筏航行的終點。漂浮在海面這一方搖擺不定的小小空間,只是一個暫時逃避的場所。在這個場所裡,陸地上複雜的人際關係僅存我與海湧伯單純的同舟情誼,剩下的就是人與大自然、人與海洋,那無需語言,勿需技巧,嚴肅而直接的關係。然而,岸上雖然是那樣的擾攘不安煙塵滾滾,但是血脈、情感、魂魄都與那塊島嶼牽絆相連,如同海湧伯常說的:「回去吧!起風了。」 廖鴻基《鬼頭刀》

公聽會後透過媒體大加報導,很快形成了龐大的輿論壓力,逼得觀光局長出來公開承諾停辦財團的BOT開發案,違法的海上樂園業者也撤回了對於居民根本不會成立的法律告訴,這一場為吉貝討海人打的仗,暫時畫下了勝利的句點。

但討海人們卻完全沒有留戀的意思,張大哥說:「沒出海,腳都會癢,等著下次來澎湖,帶我們出海去抓小卷。」討海人也知道,只要占有海洋的私慾未曾消失,討海的戰爭便永遠無法完結。起風了,就回去吧,那才是心繫著的地方。

在馬公市的港口,往吉貝的交通船發動,船艙內混雜著鹹海水、酸汗斑、黴舢舨及發酵嘔吐物,我第一次聞到這麼真實,靠海的味道。

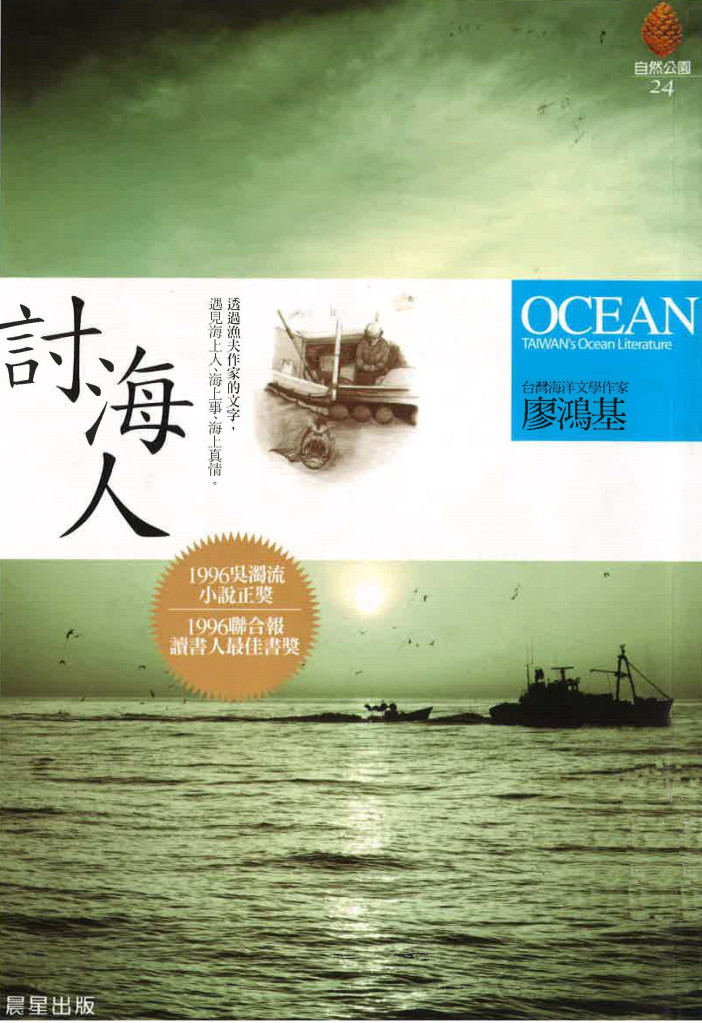

※閱讀選書:《討海人》,廖鴻基(晨星,1996)

※文章轉載自【陳文成博士紀念基金會】「閱讀台灣 探索自己」2010年「大學及社會青年組 陳文成博士紀念獎」