【本文取材自民報文化雜誌2016年/第12期】

「如囊螢,如映雪;家雖貧,學不輟。」這段《三字經》裡勉勵孩童向學的典故,是在描述晉朝時的車胤由於家中貧苦,沒錢買油點燈讀書,於是就抓些螢火蟲放在網袋中,利用一閃一閃的微弱螢光來讀書。另外孫康則是每到夜晚時,就利用雪地上的反光來讀書。兩人家境雖窮苦,卻沒有停止學習。1950年代的彰化縣員林鎮,也有一群孩子,每晚都在路燈下苦讀,成為當地的美談。

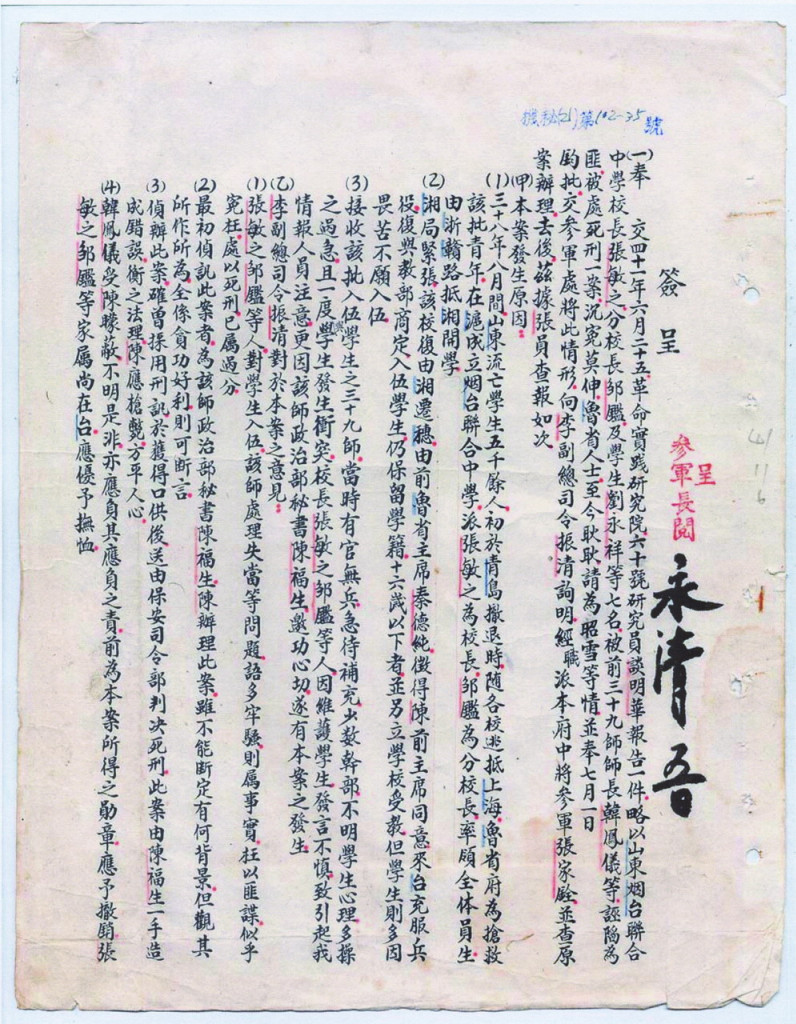

1949年國共內戰局勢逆轉,國府計畫遷台,張敏之、鄒鑑等山東教育界名流,率8,000名流亡學生追隨投奔,由魯經浙、贛、湘、粵諸省,原望遷台繼續學業,但因入台管制而暫轉澎湖,不意軍方因內戰兵員漸耗,強要接收這群中學生為兵。

兩位校長為了維護學生的受教權挺身抗爭,軍方竟以莫須有的「匪諜」入罪,和其他五名師生一起被槍決(另有兩名學生病死獄中),數千名學生被充軍後受盡凌虐,另有一些不知人數、不詳姓名的學生被投入海中溺斃,這是台灣第一宗,也是牽連人數最多的白色恐怖案--澎湖案。

軍方將17歲以上或體型較高的男生編入39師,餘下的女生及年幼的男生近2,000人,則由教育部安置於馬公國校,另外成立澎湖防衛司令部子弟學校,由澎防部司令李振清兼任校長,原濟南三聯中校長王志信任副校長並綜理校務,分為高中、初中、師範、簡師與初中補習班等五部。

1950年韓戰爆發後,台澎情勢稍穩。1952年3月,改由第二任副校長苑覺非兼任校長。苑校長見於澎湖師資難聘、生活不便、物資不足、疾病乏醫,力主遷校本島。在教育部協助下,於1953年2月遷來彰化縣員林鎮,校名改為「教育部特設員林實驗中學」。

苑校長為遷校奔走而積勞成疾,於當年7月辭職就醫,由北大政治系畢業,被譽為「山東青年三傑」之一的國大代表楊展雲接任。楊校長在任14年從未支薪,是位令人感佩的教育家。

員林實中設校時,全台僅有台大一所學校是國立,其他三所大學師範學院(台師大)、台中農學院(興大)與台南工學院(成大)都只是省立,連本地人都不太了解這所中學何以必須是「國立」?且要「特設」?訪撰《澎湖煙台聯中冤獄案口述歷史》的中研院近史所研究員許玉堂回憶:

「我自幼長於員林,常和同伴到附近的實驗中學打球玩耍,對於校門前的名牌心中有些疑惑,當時全台各地的中學不是省立就是縣立,為何這所特別的學校是國立的?又是在實驗什麼?」(中研院近史口述歷史叢書《澎湖煙台聯中冤獄口述歷史》2012年11月)

1950年代全國獨一無二的教育部特設「實驗中學」,究竟是在實驗什麼?根據山東流亡學生的說法,其實就是在實驗「餓」這個字。2010年8月29日《聯合報》報導,他們慶賀苑覺非校長百歲生日而受訪時,回憶起學生時代的挨餓經驗︰

「(煙台聯中校友會理事長)孫崇文形容,當時在澎湖就學,物資相當缺乏,不僅沒有書桌,所有人上課得坐在小板凳上;腿上放著木板就當是桌子,上課和睡覺也都在同個地方,水泥上鋪稻草就是床,相當困苦。台大文學院前院長,同時也是員林實中代表朱炎表示,當時學生得睡在地上,偏偏地上臭蟲多,物資缺乏也吃不飽,全靠苑覺非四處募款,學生的生活才不致出問題。」(2010年8月29日《聯合報》)

在澎湖的回憶是「餓」,到了員林之後,雖美其名為「國立」中學的學生,能改變「餓」的命運嗎?旅居洛杉磯的僑領孫英善回憶︰

「學校遷到員林之後,我們的生活基本條件和型態,沒什麼改變。例如主食的大米或白麵饅頭,仍處於勉強果腹的邊緣;吃飯的地點仍在露天的院子裡,及宿舍排列之間的空地上。用餐的秩序(說白了是吃相)上,由於一直面臨不足的困境,開頭的第一碗相安無事(先裝飯,十人一組,圍著一面盆的菜蹲下,聽從教官的口令才能開動),但是添第二碗時,就呈現爭先恐後的脫序狀態,用當時的術語即『搶飯』亂象。」(山東文獻社《山東流亡學生史》2012年11月,以下皆引自該書)

這群發育中的孤兒,「搶飯」究竟有多激烈?筆名「傅遲」的女作家傅家英,當年也是流亡學生,她回憶「搶飯」的亂象則是︰

「由於學生人數太多,男女生的伙食一向是分開辦的。可能那時肚裡油水實在少了些,所以男生的飯量都特別大。我們每次吃飯,都是在大操場裡,男女生分別各佔一半地盤,八個人一組,都坐在地上吃。男生吃光了他們自己的飯,就眼巴巴地望著女生的飯桶打主意。大的不好意思,多半是慫恿小的打衝鋒,半要半搶,然後那些大的就趁機在亂軍中『殺』過來。

有一天,輪到朱炎擔此重任,他好不容易地才把飯碗伸進那與他差不多高的飯桶裡,後面的大個子一擁而上,銳不可當,擠來擠去,把個小的朱炎擠得雙腳懸空,然後一個倒栽蔥,腳上頭下,掉到飯桶裡去了。」

當時台灣的經濟仍然艱困,從澎湖遷來的山東流亡學生,又都是十多歲的孤兒,衣食完全仰賴國家的資助。幸而同樣逃難旅居彰化的山東大老以及員林一帶的仕紳,對這群孩子伸出了援手。當時距228事件僅6年,省籍矛盾尚未消弭,但這群山東孤兒卻不致受累,也是一段美談。中研院院士張玉法就是員林實中的傑出校友,他回憶這段建校過程:

「學校能遷到員林,除苑校長的辛苦奔走外,特別感謝時任台灣中部防衛司令的山東同鄉劉安祺將軍。他的部隊原借住員林家職的部分校舍,後來他令部隊搭鐵皮屋住,把借住的教室轉借給我們這批來自山東的流亡學生。

學校遷到員林鎮時,很受地方政府和人民的歡迎。彰化市和員林鎮的一些中學都向學生徵集了一些小禮物,送給我們。我收到一枚煮熟的雞蛋,上面寫著彰化女中某級某班某某某敬贈。員林鎮公所還在民眾活動中心的禮堂請我們看電影,那是我第一次看電影,雖然是默片,也覺得滿新鮮。

學校遷員林後,最初是借用家職的教室,教室兼寢室,後來中防部的工兵營幫我們在家職的東側蓋了幾排學生寢室,教職員宿舍、和廚房,教學和起居的地方才分開。

學校剛到員林時,歸教育部管,稱為『教育部特設員林實驗中學』。當時經費很少,伙食費無著落,大部分時間吃地瓜稀飯和醬菜。(後來知道,學校的經費佔去了教育部經費的大部分。)但在苑校長的奔波下,學校仍能正常上課、作息。1953年8月楊展雲先生接任校長,次年學校改隸台灣省教育廳,易名『台灣省立員林實驗中學』,經費才較為充足。」

曾任台大歷史系主任,作家王鼎鈞的弟弟王曾才,也有相同的回憶︰

「那時,台灣首都的財況遠優於中央,教育部的預算少得可憐,僅是維持本校,就占了其經常費的一半。它完全無力支持大學的經費,當時唯一的國立大學,即台灣大學,其經費由台灣省負責。我校雖占教育部大比例的經常費,卻是窮得可以。

以學生每月主副食費而言,1949年7月時每人每月僅新台幣12元,1950年調為每月24元,仍是不足餬口。每次吃飯,十人一組,在室外蹲著,菜用一鋁質萬用盆(洗臉、盛菜及其他用途)裝著,湯多於菜、通常用『明油』(灑在表面的油),很難吃一次肉類(當時青菜比魚肉便宜多倍)。」

1950年代,台灣孩子在都會區以外,能讀到高中畢業,家中經濟條件在當地應不算差,用家族庇蔭要找個坐辦公桌的工作並不難。然而對這群山東孤兒來說,高中畢業後若不能繼續升學,就不可能繼續留在學校吃地瓜稀飯和醬菜了。

朱炎回憶︰「學校不久從澎湖搬到了員林,情況略有改善,但是住的方面還是十分落後。五十多個人擠一個小房間還沒什麼,最可怕的是臭蟲為患。早上醒來,床上血跡斑斑,都是夜裡被自己壓扁的臭蟲。營養不夠,衛生差大家都生疥瘡或夜盲症,但是到了高中畢業前夕,人人都半夜起來挑燈夜戰,準備參加大專聯考,只要聽見隔壁床下的臉盆一響,立刻就有人緊跟著下床拿自己的臉盆。當時我若是考不取大學,就只有從軍一途。」

王曾才回憶︰「最大的壓力,還是未來出路的問題。當時的情勢是︰除非你在初中畢業後選讀師範部或高工部,將來尚能找到啖飯之所;上高中部,如果考不上大學,那麼,畢業即失業。」另外孫英善也有類似回憶︰

「儘管員林的風光如何明媚宜人,卻無法抹去畢業後何去何從的徬徨陰影。擺在我們面前的道路似乎只有兩條,一為幸運地考上大學,否則只好報考軍校。別人落榜還有休養生息、捲土重來的機會,而實中的難兄難弟,所面臨的是背水一戰,是過河卒子有進無退的單行道。其升學壓力之大,不言而喻。

1955年春天,適逢學校靠教室荒,順理成章的把我們高三的四個班,遷到校外不遠的破房子裡。我們占盡了『天高皇帝遠』的地利之便,在作息上擺脫了訓導處的管制(也可能特意放水),隨心所欲地猛開夜車。因此有人自行採取二六制(晨二時就寢六時起床),也有人三七制或三八制,連全校的晨操也赦免了。

但無論什麼制,其結果是睡眠不足,加上應養不良,長期下來,不少人精神恍惚。果然有人精神崩潰了,口中胡言亂語,躺在一間六十多人的宿舍裡,吵得人人不得安寧。結果被送入精神病院,調養年餘才慢慢好轉。」

1950年代中期,從澎湖遷來的山東流亡學生都已陸續畢業,雖陸續收留南越富國島遷來的豫衡聯中、大陳島中正中學、泰緬孤軍的泰北建華中學與救總收容的災胞生,也招收當地初中畢業生,但升學率已大不如前。1970年再更名為台灣省立員林崇實高級中學,1980年高中部停招,只招收工科學生,並改制為台灣省立員林崇實高級工業職業學校。

在員林實中創校初期,山東流亡學生因教室無燈具,鎮上每盞路燈下,都圍著好幾個學生在燈下苦讀。出身員林,也是員林崇實高中校友的布袋戲大師江武昌回憶:「員林實驗中學流亡學生的刻苦奮鬥和苦讀精神,曾經是老一輩員林父老教導子女的最佳範本。」孟子曰:「獨孤臣、孽子,其操心也危,其慮患也深,故達。」山東流亡學生在員林路燈下徹夜苦讀的經歷,就是最好的見證吧!