他今年堂堂邁入95高齡。日本時代隨著叔叔「唐山過台灣」,成為中華民國在日本殖民地台灣的華僑,做過築堤工、長工等最辛苦的工作,娶了在地的老婆,雖然是唐山來的「羅漢腳仔」,卻因為不是皇民,反而不用當兵。戰後靠著夫妻兩人辛苦工作,最大的成就感是讓子女都受到很好的教育。

他的老家在福建莆田,1922年出生,15歲時因叔叔陳鰲在台灣工作,時常往返台灣及莆田之間,每次回家總讓家人有「衣錦榮歸」的感覺,而叔叔也認為「男兒志在四方」,家鄉又沒什麼賺錢的機會,一直想帶陳木椿的哥哥到台灣,哥哥知道漂洋過海不好玩,臨陣逃脫,陳木椿就這樣代替哥哥,被叔叔帶到日本殖民地台灣。

他在1937年3月抵達台灣,不到4個月後發生「七七事變」,中日進入戰爭狀態,他也從此回不了故鄉。

陳鰲和一般福建華僑一樣,在台灣打拼,靠的是「三把刀」(廚師的菜刀、裁縫師的剪刀,和理髮師的剃刀),叔叔從事的是理髮師的工作。莆田人還外加一樣拿手的工夫是做蒸籠,據說台語稱蒸籠為「朗繩」(音譯),就是直接用莆田話而得名。

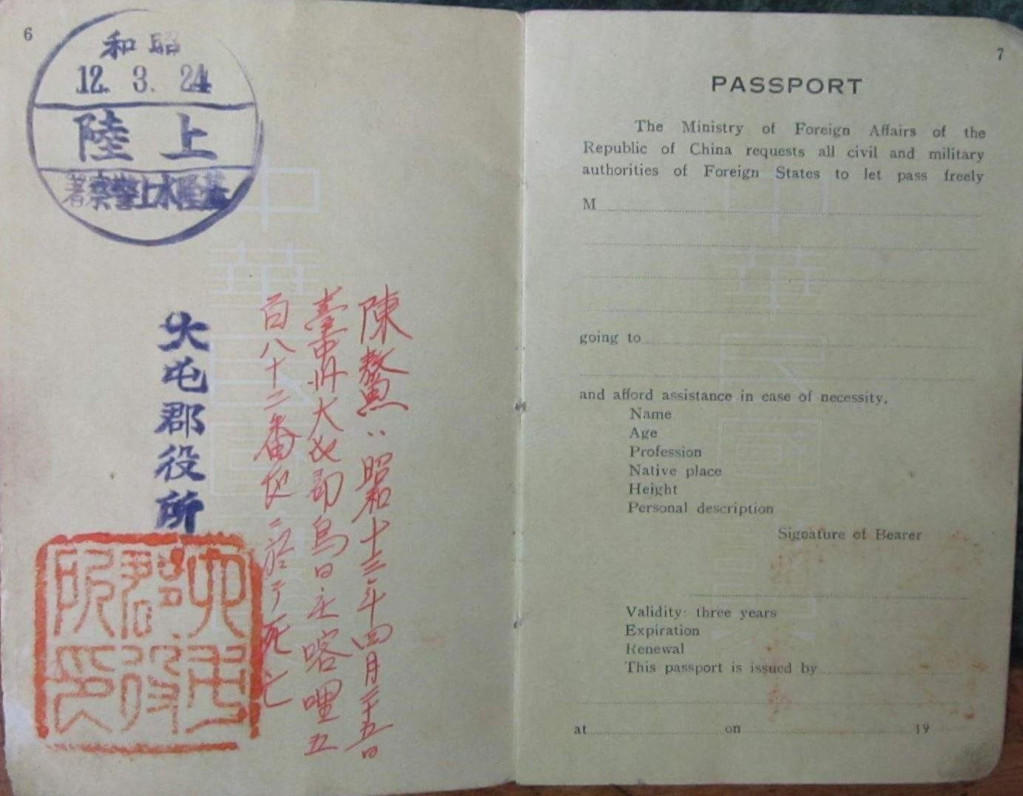

由於那時日中關係已經很緊張,日本人為防止中國人從事間諜活動,規定首次來台的,只准許15歲以下兒童申辦,陳木椿因為身材瘦小,當時中國的戶政制度尚未建立,叔叔在幫他申請護照時,少報了4歲,並在護照的關係欄上登記為「父子」,從此他也一直把叔父當父親一般侍候,過世後也在大廳供奉神主牌位,直到今日他的身分證上年齡依舊比實際年齡小4歲。

由於叔叔在台灣娶的妻子帶了一個前任丈夫所生的兒子,比陳木椿年長,加上陳木椿對理髮的工作不感興趣,理髮師的傳承就由那位哥哥接手,他自己跑去找工作,他們所住的烏日喀哩庄距離烏溪不遠,烏溪經常泛濫成災,日本人對於水利工程非常重視,彼時施工機具不發達,需要大量的人力,陳木椿就去應徵挑土的工作,讓他見識到日本人對於工程品質的重視,也深刻感受到,雖然雙方屬於戰時的敵對狀態,日本人卻對他非常好,加上擔任挑土工作不久,叔叔過世了,他和嬸嬸關係不是很親密,反倒是日本人同情他的身世,給他的工錢是成人的工資,每天可以賺取6.5仙(角)的工資,有時還會給他一點加班費。

陳木椿的叔叔帶他來台一年多即過世。圖/陳婉真

日本廈門總領事查證章。圖/陳婉真

築堤的工作結束後,他轉而到製糖會社種甘蔗,不久受雇為長工,由於他為人老實加上做事認真,深獲頭家的賞識,連領取黃金等貴重物品都敢交給他獨自前去。

戰爭中,有一次頭家娘重病,烏日對外的橋樑又被炸斷,陳木椿二話不說,從他們所居住的喀哩庄,揹著頭家娘到霧峰看醫生,總算把頭家娘的命救回來。後來頭家娘還擔任媒婆,幫他完成終身大事。而他的主要工作也變成幫頭家收取佃農的佃租,是相當受到器重的工作,終其一生,頭家都把他當親兄弟一般對待。

因著這些關係,在國民政府到台灣不久開始實施耕者有其田政策時,頭家主動把部分田產登記到陳木椿名下,因為耕者有其田政策規定,非自耕農的地主,除了自宅之外,農地全部要被徵收後,放領給佃農。陳木椿算是幫頭家保住了一小部分的田產,頭家也給了他7分多的農地作為回報。

為了家庭,他可是拼命工作,即便在日本戰敗後,他也不想回莆田故鄉。「我未使放某放囝甲己轉去啦。」的確,最初太太的親友原本反對這樁婚事,就怕嫁給唐山人,萬一他什麼時候想回去怎麼辦?從完全聽不懂台語,到現在台語已經成為他的母語,反倒是後來開放後,他回故鄉時,和家人交談還要找人居中翻譯。

戰後未歸卻成為陳木椿一生中最大的遺憾,因為在1967年他間接得知母親已經往生,他回想起當年離家前母親萬分不捨哭斷腸的情景,心情極度悲傷,從此決定吃素聊表對於母親的思念與回報。

他最感欣慰的是,他們夫婦生了6女1男,每個子女只要願意讀書的,他都儘量讓他們就學,他自覺一生中最高興的是長女考上台中女中時,他帶著長女入學的那一刻。「這是我一生中最歡喜的事,娶某時還沒那麼高興。」陳木椿說。

陳木椿夫婦。圖/陳婉真

因為夫婦為了子女的教育,寧可自己辛苦搓草耕種,外加到酒廠打工賺外快,鄰居常笑他們何必那麼辛苦,讓小孩讀那麼多書有什麼用?只有他自己知道知識的可貴,「除了我自己從小喜歡讀書而不可得之外,我有一個舅舅信基督教,見多識廣,兒子當醫生。小時候鄰村發生大瘟疫,死了很多人,舅舅立刻把村人帶到教會打預防針,結果全村平安無事,這讓我見識到知識的力量與無知的可怕。」

有時他的子女會問他:「我們究竟是『本省人』還是『外省人』?」日本時代他就在台灣,他應該算是台灣人,但那時他卻是持有中華民國護照的外國人。對這有點複雜的問題他只能說,他是來自中國福建莆田,目前是生活在中華民國政權下的台灣人。至於子女的國家認同問題,就隨他們去吧。

專欄、專文等屬作者個人意見,文責歸屬作者,本報提供意見交流平台,不代表本報立場