台灣網路上流傳這麼一句話,「小時不讀書,長大當記者!」曾幾何時,監督政府擔任「第四權」、揭弊除貪的記者,變成受人嘲諷的角色?回顧戰後,台灣原本有一段大鳴大放的過程,然而,二二八事件後,記者遭逮捕、報社被查禁,寒蟬效應延續至1949年起長達38年的白色恐怖時期;當年,記者遭逢的劫難已在歷史檔案中陸續揭密,但台灣新聞人斷裂長達70年的夢魘没有逝去,2019年9月1日記者節將至,台灣媒體卻受專業淪喪的批判;學者認為,媒體遭受整肅看似遙遠,但其實,未被修補的斷裂,正深刻地影響著這一代新聞人。

被控參加匪黨入罪 新聞受難者眾

政治大學傳播學院陳百齡教授說:『回過頭來看,這群在白色恐怖時期的這群人,其實他們是魯蛇,就是說,他在這個過程裡面,他身不由己,捲入了當時漩渦。』

政治大學傳播學院陳百齡教授,長年鑽研白色恐怖時期台灣政治受難新聞人物史。(詹婉如攝)

政治大學傳播學院陳百齡教授,長年鑽研白色恐怖時期台灣政治受難新聞人物史。(詹婉如攝)

陳百齡教授以反諷的口吻形容,白色恐怖時期,台灣眾多「無名」受難者,他直言,世人常以成敗論英雄,歷史書寫特別如此;他們站在新聞工作第一線,不是浪尖上的知名人物,更非一代報人,但卻在1949到1975年,成了時代下的犠牲者,他們或許根本不想被後人設定為英雄,但新聞人的背景,卻讓他們與危險靠近。

政府檔案解密公諸於世後,2012年,陳百齡翻開戒嚴時期檔案,從108個被迫害的台灣記者判決案例中,開啟這些塵封已久的歷史。

陳百齡說:『做這些研究的時候,我當然從檔案裡面找到判決書,在那裡面,大概只有不到四分之一,因為言論而獲罪,至少在那個判決上面,所以在那個部份,反而最多的是叫做參加匪黨組織,也就是說他參加了共產黨;我覺得這種東西,其實你當時很難預測說,在你的社會網絡裡面有誰是這樣子,是會把你扯進去,那特別是說記者,通常他的人脈是比較廣泛的,比其他行業可能都要多,所以他們的風險就更大;另外還有一種情況,就是所謂的為了羅織的需求而株連。』

過去學術研究裡,從未有人像這般細膩地勾勒出這些受難新聞記者的樣貌。

陳百齡指出,1949年起算四分之一世紀期間,至少有108個新聞工作者涉及政治案件,這群人大多出生在1921到1930年間,平均38歲,但是以21到30歲之間的青年人最多,約佔總數3分之1,當事人中,有73%來自中國大陸知識份子。

國家人權博物館「被折斷的筆桿-政治受難的新聞人」特展。(詹婉如攝)

陳百齡說:『這群大陸人其實非常脆弱,當時你可以看見就是他很多關係的陳述,其實都是在大陸那邊的,是過去的案例,這些關係是沒有辦法查證,所以都是辦案人員說了算。』

槍桿對筆桿 新聞之筆被迫折斷

當時,在台的許多新聞工作者,因為各類原因而涉入政治案件。他們當中,少部份懷抱理想加入地下組織活動,其他多數則因他人言行所牽連,或者因為工作、地位或財產而遭陷害,被情治單位逮捕、被軍法起訴、審判。

當時,無論對於新聞組織或個人,涉入政治案件帶來的苦難和生涯挫敗,讓多數新聞人蒙塵之後抑鬱以終。

1949年,新生報台中辦事處主任鍾平山因為看過楊逵的和平宣言,結果短短六百多字,換來楊逵12年、鍾平山10年的牢獄之災,鍾平山在綠島新生訓導處坐牢時,投入信仰的靈修,出獄後於教會服務,完全不再過問新聞與時政。

資深媒體人陳銘城曾對政治受難者進行深度訪談,並於今年擔任國家人權博物館「被折斷的筆桿-政治受難的新聞人」策展人,他感嘆,鍾平山的人生轉折正是筆桿被硬生生「折斷」的寫照。

陳銘城說:『 因為政治和軍方的壓迫,所以很多人是政治受難,就是被槍桿子折斷的筆桿。』

國家人權博物館「被折斷的筆桿-政治受難的新聞人」特展。(詹婉如攝)

戰後言論自由 風起雲湧到噤聲

其實,1945年日本戰敗投降後,國民政府一度解除日本殖民時期報禁,台灣承襲日治時期文化啟蒙運動的精神,紛紛重現文人辦報的特質,使得報紙如雨後春筍般蓬勃發展,對政府腐敗政權發出嚴厲批判。

二二八事件發生之前,台灣已登記的報刊共28家,可見戰後初期,台灣的言論自由,曾有過短暫的「春天」。

陳銘城說:『本來台灣的媒體是大鳴大放,那時候很多人抱著很熱烈的期待,已經擺脫了日本的異族統治,他希望祖國來的中國人同胞做比較親民的改革,結果這一些知識份子有蠻多人是留日的,那這些人他們(當時政府)就一律不採用,認為是受到奴化教育。』

資深媒體人陳銘城接受專訪。(陳銘城提供)

1947年,二二八事件爆發,國民黨政府開始「清鄉」,許多新聞媒體菁英遭逮捕,多家媒體被查禁。

二二八事件前後,《台灣新生報》雖是官方報紙,但除了刊載官方發佈的公告外,也報導查緝私煙事件,因此在事件後遭到嚴厲報復,台籍阮朝日總經理、日文版總編輯吳金鍊被控「陰謀叛亂首要,利用報紙從事煽動群眾,挑撥離間軍官民情感」,遭軍警逮捕、秘密裁決。

陳銘城說:『二二八事件的時候,出來辦報的台灣人比較多,發出言論、建言與期待,希望台灣能夠建設成為什麼樣子的一個社會、什麼樣子的國家,但是經過二二八的屠殺跟有計劃的逮捕之後,有很多報社都被關門了。』

遭受言論迫害的媒體還包含1945年發刊,戰後第一份由台灣人創辦的第一大民營中文報紙《民報》,因對陳儀政府統治下的公務員貪污腐化、軍警人員違法亂紀的行為,勇於反映民情、針砭社會亂象,二二八事件爆發後,《民報》隨即被迫停業。

戰後第一份由台灣人創辦的民營中文報紙《民報》,於二二八事件後被強力整肅。(詹婉如攝)

台灣媒體被整肅的同一時期,1948年12月10日,聯合國通過一項重要文件-《世界人權宣言》,反省二戰期間,戰爭的殘暴對人權的無視和侮蔑。

《世界人權宣言》第19條明言「人人有權享有主張和發表意見的自由」,但諷刺的是,當時,台灣新聞記者受到政治威權的壓迫,人人下筆時,心中必得有個「小警總」,往往先自我設限,以免筆桿換來槍桿。

戒嚴後期 仍謹慎遊走言論尺度

中正大學傳播學系教授胡元輝說:『我應該是在1986年,從軍中退伍之後,繼續回到聯合報工作,那個時候剛好差不多是解嚴前1、2年的時候了,雖然那個時候的確還是有一些對於比較自由的新聞工作還是有一些限制,譬如說警告會有的,然後,會有一些威脅。』

回憶自己的第一份工作,胡元輝說,他在聯合報擔任政治組記者,1986年9月28日民進黨在圓山大飯店成立,為台灣黨外運動推向高峰,當時離解嚴已不遠,台灣社會劇烈變動,但媒體生態在可見的開放中,仍處在被抑制的框架。

胡元輝說:『我跟在現場採訪(民進黨成立)的同事一起回到報社,印象很深,與當時的主管討論以後,就請那位在現場的記者寫3則報導;沒想到過了一段時間以後,就聽到主管跟那位記者講,不用了,寫1則就好了,而且是供給海外用;不過,為什麼最後(聯合報)還會有刊出一則小小的訊息呢?是因為中國時報告訴國民黨文工會說,這是一個重大事件,我們還是會處理的,因此,文工會就告訴聯合報,對不起,我們協調中國時報沒有完全協調成功,你們還是小小的處理吧!所以,聯合報用一個非常小的,短文的方式來處理這個重大的事件。』

中正大學傳播學系胡元輝教授。(詹婉如攝)

胡元輝親身經歷台灣執政黨的手,在當時如何深入且主導著媒體報導的內容與版面。

陳銘城則回憶,戒嚴時期的記者,不好當!薪水低,風險高,需要高度使命感。

1977年,他親眼目睹抗議選舉舞弊而引發的「中壢事件」,1980年,台灣美麗島大審期間更發生時任省議會議員林義雄家的「林宅血案」,讓陳銘城反思,在戒嚴、黨禁的台灣社會,新聞言論自由的突破,是台灣走上民主國家以及保障人權的重要方向,於是他放棄高薪的外商公司業務工作,投入新聞戰場。

陳銘城說:『二二八都不能講,没有人敢公開談論,白色恐怖有多少人被抓去關,多少人是跟新聞界有關,其實大家是不知道的,這個是被封鎖的,那個檔案與資料是你不清楚的,你只能輾轉聽說而已。』

陳銘城曾參與黨外雜誌《八十年代》與自立報系的編採工作,挑戰禁忌、致力書寫當時不容見報的政治受難者與海外黑名單人士為主軸的人權故事。

相較其他媒體,自立報系有著較為寬廣的言論自由空間,但當時的台灣媒體工作者,皆有一種傳達社會真相的使命,即便是在極大外在壓力中,仍摸著石頭過河。

國家人權博物館白色恐怖景美紀念園區展出「被折斷的筆桿-政治受難的新聞人」特展。(詹婉如攝)

曾任自立早報總編輯的胡元輝說:『當時的中國時報和聯合報,這一類的媒體工作者,他們並不是不知道一些狀態,或者說他們並不是不想把言論的空間給打開,但是,他們可能會受到報社政策的限制,所以不容易發揮,但我覺得他們的心情仍然是希望讓媒體能夠走向一個更開放的一個園地;那對於像自立晚報這樣的工作者來講,它的限制比較小,那他要考慮的問題是,他要如何讓更寬廣的言論空間可以被實現,但又不至於讓這個言論園地可能受到傷害。』

今昔對比 台媒體發展呈現結構斷裂

2019年,當台灣記者握有一枝筆,可以做很多事、說很多話,但在戒嚴時期,那枝筆,卻可能讓你看不見明日的朝陽。

政治大學傳播學院陳百齡教授的台灣新聞受難者研究工作,持續至今仍未間斷,從歷史檔案研究到面對台灣媒體發展,看看過去,想想現在,陳百齡形容,言論自由的轉變有如鐘擺。

陳百齡說:『現在的情況,整個剛好反過來像鐘擺,現在没有任何後遺症,所以反而他該講或不該講都會大聲講,所以每次我看到了電視上的名嘴的時候,我其實有很多的感觸,鐘擺等於是又搖到了另外一邊去;以前是你沒有做的事情,你都要負責,那現在是,隨便講也不需要負責。』

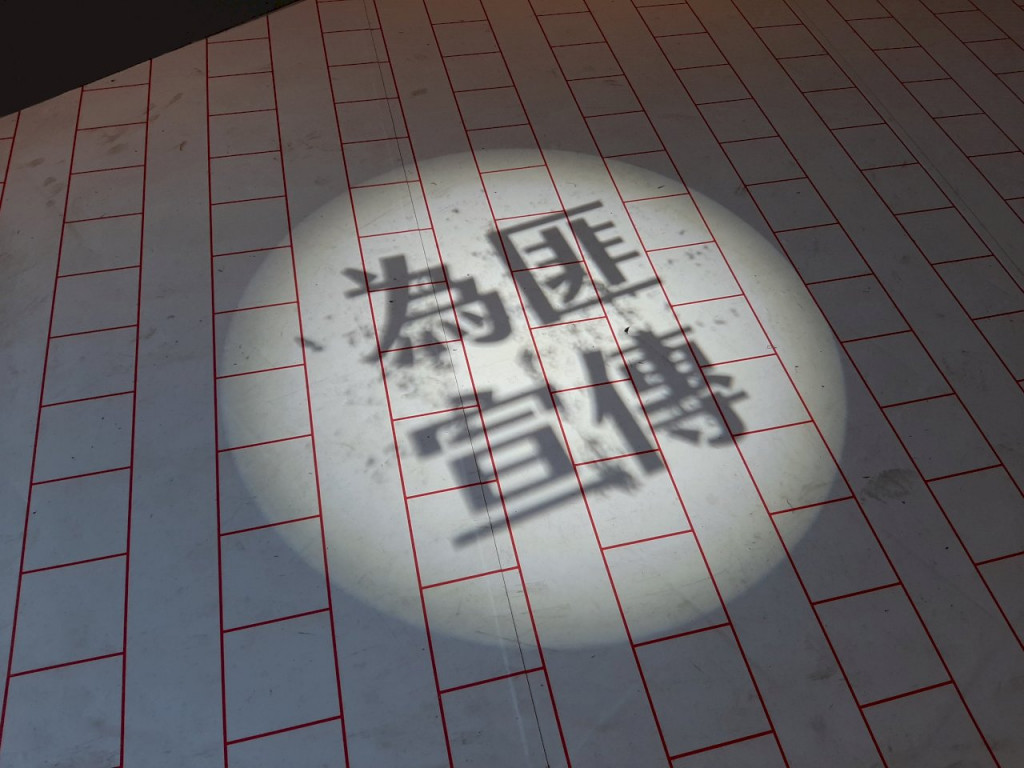

國家人權博物館「被折斷的筆桿-政治受難的新聞人」展覽一隅。(詹婉如攝)

台灣媒體從爭取「第四權」空間,到現在的自由開放,一路走來篳路藍縷,甚至有點載浮載沉。

胡元輝分析,解嚴後,理論上台灣社會從政治控制走到政治消退,傳播生態應更加自由,但令人遺憾的是,受到政治約制的台灣媒體,不但長久無良性的商業土壤,更少了媒體專業的傳統。

他觀察,解嚴至今,新聞專業日益淪落的背後因素是結構問題。

胡元輝說:『當你從一切都控制到一切都沒有的時候,它中間其實是出現了一個大的問題,就是我們沒有一種一以貫之的東西在裡面,可以建立比較好的,比如說公共精神的傳統,比如很好的公共媒體,或者沒關係,你在商業競爭體制當中,有一個好的商業主義土壤,那即使是商業競爭,我們也懂得它的專業倫理規範在哪裡,也懂得社會對商業媒體期待在哪裡,那麼我們進入到大鳴大放的自由時代的時候,我們還是有一個規範會約束著我們自己,在新的時代裡找到新的倫理;現在的麻煩是我們舊的抛了,新的又沒有建立,所以我們就會一直陷入在那種傳播生態,不能夠向上提升的困境裡面。』

國家人權博物館「被折斷的筆桿-政治受難的新聞人」展覽一隅。(詹婉如攝)

在政治力把持褪去後,台灣何去何從?胡元輝建議,應建立一個足夠專業力量的公共媒體制度,此外,商業媒體也應邁入良性競爭生態體系,並透過收視費回饋產製端制度,讓商業平台更有資源投注生產叫好又叫座,而非只是短期譁眾取寵的產品。

胡元輝說:『叫好又叫座,這個在過去的歷史上並不難看到啊!比如說,在國外的紐約時報來說,它到現在為止,雖然面對數位的衝擊,可是它的新聞到現在仍然是非常多公眾傳播裡不可或缺的元素;而原因在於什麼?它會把一件事情做非常好的鋪成,能夠把它的來龍去脈以及它的影響做非常好的交代。有人說,這樣要花很多經費跟精力在裡面,是的,但是,這些資源的投入卻會讓你的產品變成可看,那這樣子,這就是某一個情況下,好的商業主義的一種產出。』

九一記者節 見媒體發展的「劫」與「結」

台灣威權體制已被打破,並經歷三次和平政黨輪替,或許,你會認為媒體整肅離我太遙遠,但是,它數十年影響著你每日觀看的媒體生態結構,這是一個台灣媒體70多年來亟待修補的斷裂。

陳銘城說:『我們也比較幸運,生得比較晚一點。』

看看過去的新聞人,陳銘城說,台灣的過去,有許多面向被政府控制,故意不讓人民知道,直至政府檔案開放後,研究者才能一窺全貌,但許多當事人來不及留下紀錄就走了,珍貴的口述歷史,正一點一滴流逝。

國家人權博物館。(詹婉如攝)

留下新聞人曾有的過去,國家人權博物館白色恐怖景美紀念園區目前正在展出,「被折斷的筆桿-政治受難的新聞人」特展,展期至12月15日。

此外,9月1日記者節下午2點,中正大學傳播學系胡元輝教授與卓越新聞獎基金會邱家宜執行長將在「網路社群時代的言論自由」座談會中分享,讓大家在記者「劫」裡,聽聽現代媒體人自二二八事件以後,70多年來待解的「結」。

(本文轉載自中央廣播電台)