陳維健,上世紀七九民運時期的老戰士,一生致力於推動中國的民主化事業,長期從事自由民主人權的啟蒙與宣傳工作。上世紀九十年代初,陳維健移民新西蘭後,陳家兄弟民間辦報,一份新西蘭著名的華文報刊——《新報》,陳擔任《新報》主編,現任《北京之春》主編。

海外民運是中國民運的一部分,或者說是中國民運的延伸,是八九天安門大屠殺以後,從國內到了海外,才有了中國海外民運。

中國民運從讀書會起步

在「七九民主牆」這段歷史中,最初的代表人物是魏京生。如今年過半百的朋友應該都知曉,這是中共建政後出現的第一波、具有一定規模的、公開向中共專制政府提出的挑戰。

七九民運的爆發,其實醞釀已久,嚴格地說是「文革」後期那段時間,由於中共的「文革」制造嚴重的災難,到了後期,已引發天怒人怨,中共專制極權原形暴露無遺。特別是當年,整整一代知識青年(紅衛兵)下農村,所謂的上山下鄉插隊落戶,是毛澤東變相的對年輕人進行改造,當年也有「思想改造」,或者「世界觀改造」的說法,問題是這樣的被動式改造,相反引起了下鄉青年的主動積極反思,對「文革運動」,及對「世界觀改造」等一系列問題的反思。

陳維健說:我當年沒有上山下鄉,在杭州的港務局工作。當時已經有一批知識青年返城了,我們杭州有一批青年,包括一些「老三屆」的學生,自發地組織了一些社會活動,最主要的形式是讀書會。

讀書會是一個拓展視野、豐富思維、提升修養與知識交流的平台,源遠流長。中國早期也有這類讀書會,比如:三國魏時代的竹林七賢,嵇康、阮籍、山濤、向秀、劉伶、王戎和阮咸七人,因時常聚集於山陽縣竹林之下,喝酒、縱歌,肆意酣暢,因地名竹林,故有竹林七賢之稱。上世紀民國初期,讀書會也成為革命黨的起點與搖籃,作為宣傳、聯絡、工作與組織運作的平台。讀書會形式靈活、組織方便、交流暢快、探索真理,是一個理想的社會啟蒙運動平台。

這樣的讀書會,其時全國各地都有,以讀書會的名義去探討社會問題與制度,探索中國的出路。當年廣州就有署名李一哲的大字報,探討中國向何處去——關於社會主義的民主與法制,李一哲是李正天、陳一陽、王希哲三人名字的縮寫,依序取他們姓名中的一個字。中國向何處去,是那一階段全國標志性的社會探索議題。

胡耀邦上台後,中國進行了全面的撥亂反正,並展開了檢驗真理標準的討論,無疑給予當年讀書會青年激勵與動力,並提供了社會環境與理論空間,這一時期讀書會開始升級,一些組織誕生,一些民主刊物出現,這就是七九民主牆的民刊時期。當時全國各地到處都有民主刊物,陳維健在杭州參與編輯了一份《晨鐘》雜雜誌,那時他弟弟陳維明已經從事美術工作了,他為《晨鐘》創作了一幅木刻版畫「晨鐘」。

陳維健的民主經歷,可以說從讀書會開始,然後是民刊、民主牆這一過程的經歷。

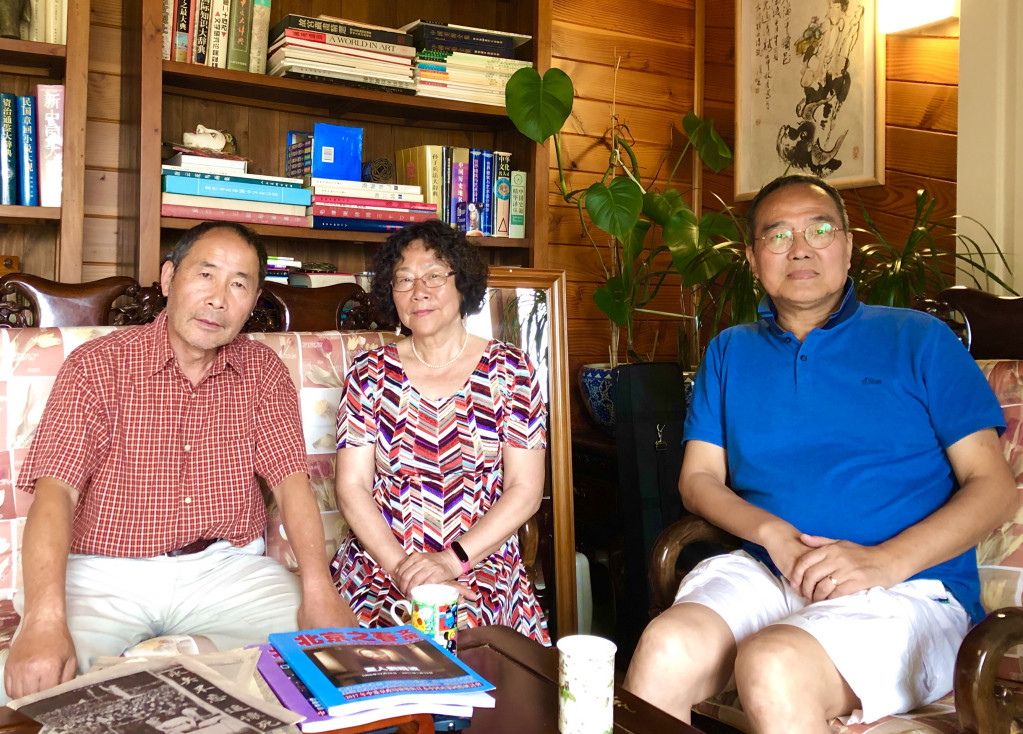

作者和新西蘭民運界的友人合影。圖/田牧

中國文化的「小陽春」

同一時期,中國的文化界、文藝界出現了傷痕文學、朦朧詩、新時期文學等,一路走來對社會進行反思,及對主流思想文化的懷疑與唾棄,整個八十年代可以說是中國文化的小陽春,社會氣氛是比較活躍、比較開放、比較自由的,人們從一種社會禁錮中解脫出來。

廖天琪的提問:整個「文革」時期,舊書老書被作為「封資修」燒的燒、毀的毀,被允許閱讀的書籍很少,比如少數的蘇聯文學,要麽就是馬列著作等,那一時期又未出版什麽新書,讀書會閱讀什麽書呢?

陳答道:這確實是當時中國社會的「書荒」年代,西方社會的各種書籍都被燒得差不多了,新華書店是買不到書的,圖書館也借不到書,各地圖書館基本上均已關閉。我們讀書會最初是從閱讀毛主席著作開始,然後是斯大林、列寧著作,再就是康德、費爾巴赫等西方的哲學書籍。當年中共中央要求幹部學習馬列的書,馬克思主義的三個來源與三個組成部分,要搞懂這些問題,也就需要開放一些西方的哲學著作,當時還為中共老幹部提供了一批大字號翻譯著作。

當時我們讀書會有個會員,父親是省委黨校的老師,當年省委黨校進來一批西方國家哲學著作的匯編資料,我們時常借用會員父親的圖書證,去黨校圖書館偷書,我們偷了很多資產階級民主思想的書籍,事實上是一些對社會不開放的書籍。

陳維健印象中最深刻的一本書,是一位美國中國問題專家的著作,中心內容是:政治極權國家裏的民眾反抗,最好的方式是「打著紅旗反紅旗」。

陳維健回憶道:「文革」時期,年輕人能夠閱讀到的書籍非常少,所以一些農村醫藥手冊等,也都成了閱讀資料。直到八十年,缺書現象才漸漸改變。那一時期,中國出版了一批外國名著,從新華書店門口的現象,也能反映出當時的社會狀況,人們時常為了搶購新書排起長龍。再有就是交換新書,比如你用《簡愛》,我用《安娜•卡列尼娜》,互相交換等。在圖書交換過程中,也結交了不少書友,及有思想追求的同仁。

八九民運的「學生後援會」

陳維健說道:八九民運時期,我已經離開了港務局,那時經濟開放,允許多種經營成分、多種經營模式存在,我與朋友一起經營一家照相館。八九民運時期,杭州的民運與北京、全國各地的民運是一樣的,都是以各大院校的學生為主體。我們從運動的側面支持學生運動,比如說:我們幫助攝影與印製各種學生活動的照片,只收成本費,以此支持學生運動。我當時組織了杭州的一批個體戶(私營小企業),取名為「學生運動後援會」,同時還成立了一個「學生康復基金會」,因為學生都在絕食,我們每天晚上去看望與慰問這些學生。作為當年的「萬元戶」,我已有了一定的經濟實力。不過後來「學生康復基金會」還是無法運作,因為政府開始了鎮壓。

陳維健表示:中共開始鎮壓,作為年長的「小平頭」類,或者長了鬍子的幕後人物,因為經歷了「文革」、「七九民運」等,對中共有著清晰的認知,知道鎮壓是必然的,但學生是比較天真的,認為政府是不可能鎮壓學生的愛國主義運動。我們清楚,若學生運動再持續下去,屆時將與布拉格一樣,坦克上街鎮壓。後來北京傳來槍聲,發布戒嚴公告等,我們並不覺得意外與吃驚。當時還有個時間差,北京開始鎮壓時,杭州的運動依然在進行,還持續了一段時間。

陳維健繼續道:運動後期,杭州有不少朋友被中共逮捕,而我很幸運,雖然沒被抓,但也被公安叫去談話,進行數次的分化教育。顯然,對我來說,國內的生存空間變得惡劣。

在弟弟陳維明的幫助下,陳維健籌備出國。出國過程中,陳維健還遭遇了一段驚險插曲。所有出國手續辦完後,他尚缺一張「出境卡」,受到當時杭州公安局的刁難,說是局長約見,其實是要求他以「公安線人」為條件,換取「出境卡」。陳維健與約談的警官說:「你先給我『出境卡』,反正與局長談話還有幾天,我會如約的。」但是拿到「出境卡」的第二天,陳維健就飛抵香港。在機場的候機室裏,只聽見廣播中傳來:「東方航空的陳維健先生,請到櫃台上來一次。」陳維健哪敢去櫃台,也不敢出香港機場,在機場內晃悠了兩天才飛抵新西蘭。

廖提問:這不是針對你陳維健一個人的,很多與你情況相同的人,是否都有你這樣的經歷?

陳維健肯定道:「是的,讀書會中一個朋友去日本,也遇到同樣的問題,公安局約他談話。在公安局長約談我之前,其實這位朋友已經告訴我了,這種情況你必須要答應。」(未完待續)

專文屬作者個人意見,文責歸屬作者,本報提供意見交流平台,不代表本報立場。