〈背影〉是文壇大師朱自清先生最為台灣學子所熟悉的佳作。文中他描述其父的身軀形象,恰與逝世多年的先父相仿。朱氏父子的互動,也讓我想起他老人家。

我曾從事公職多年,為人處世誠樸盡己、不與人爭的觀念,就是幼承庭訓的結果。邁入中年以後,雖然在事業上遭遇若干挫折,但仍不改初心。其後棄公轉商,歷經人事滄桑與旁觀世局紛擾,常常思念起言行溫和、為人中道的先父。

先父生長背景

先父淑訓先生,於1989年10月辭世,距今剛逾三十載。雖然事隔多年,但是他老人家生前的一言一行,仍不時在我腦海中浮現。

中國北方山東樸實的農村,是父親生長的家鄉。先祖為地主,家族中也曾有過高中舉人為官者,但是務農仍為基本營生。父親排行第八,自幼就以文采著名鄉里。他雖然不善農事,卻與鄰里各農戶的子女結成好友,彼此交往,毫無「地主」與「佃農」界線。

父親自小熟讀群籍,尤其擅長書法,才二十歲就被推選為鄉長,為家鄉歷來最年輕的鄉長。記得在我年幼時,在台同鄉長輩常來家中做客,他們談起陳年往事,手舞足蹈,口沫橫飛,讓我印象深刻。尤其提到「鄉長」的糗事,譬如說鄉中父老每逢餐宴飲酌,喜邀年輕的鄉長作陪,而父親不勝酒力,又不便拒絕,因此常被灌醉。每當聽到此處,我除了感覺驕傲與好笑外,也瞭解到父親原即有溫柔敦厚的觀念,才陶冶出這種「與民眾站在一起」的民主作風。

國共內戰時,父親投筆從戎。由於他文筆甚佳,並未參與實際戰役,而在南京聯勤單位從事參謀工作,表現屢受上級賞識。他有次告訴我,當時一位長官為了想獲女友芳心,特別商請父親代擬情書,代價為兩瓶高粱酒。結果對方甚為滿意,終於締成良緣,不料戰事告急,「酒債」迄未償還,變成永遠的呆帳了。

遷台後,父親在高雄港務局任職,並與母親成婚。高雄港都鹽埕區,遂成為我生長的故鄉。母親祖籍雖然也是山東,但是特具語言天賦,高雄住了沒幾年,「正港」台語就講得不輸給台籍的左鄰右舍。父親個性木訥,不諳台語,有時逼得母親做翻譯。但是他在高港局中的部屬多為台籍人士,父親對他們親若兄弟,他們對父親也敬愛有加。其中若干人,日後離開公職轉而從政或經商,都很有成就。例如高雄市議會前國民黨黨團書記郭獎吉,生前就常跟我說父親是個「好人」、也是他的「恩人」,常來家中探望老長官。只是他們大多跟母親用台語交談,與父親則是「相看兩不厭、無言勝有言」。

這種台灣人與山東人間的友誼與感情,在二二八事件發生地之一的高雄,卻是很另類的現象。今天所謂的「族群和諧」一詞,多年前沒聽過,但是很多人卻已做過。

趙麟之父趙淑訊年輕時軍官照。圖/作者提供

「內向」教育模式

由於身為長子,我自小就受到父親「特別的關愛」。在愛之所至、壓力隨之的情況下,我在五歲時,當同齡玩伴還不知如何拿鉛筆時,即已開始練毛筆,八歲開始每天背誦古文。父親雖然教我勤練文采,但卻不希望我培養口才。他的觀念一向主張「小孩子少講話」,類似台語所謂的「囝仔郎有耳無嘴」。有時陪同父親參加他同僚的婚宴,席間叔伯們問到我求學狀況,「三問三答」之後,父親雖未出言阻止,卻在桌下觸腿示意:「可以了,不必再說了。」這種父教下,我在進大學前,幾乎惜言如金;若不是因為參加大學社團活動個性微調,我差一點就要選修「手語」課了!

也就因如此,我自幼不時被母親帶到菜市場,雖然目睹旁聽她與菜販肉商用台語討價還價,但內向壓抑的個性,並未耳濡目染地學通台語對話,以致成年後會聽不會講。多年前在總統府工作時期,偶而列席總統主持的高層會議擔任紀錄,有些與會官員用台語發言,我照記而無錯誤。

公務上保守、對人則寬厚

高中時,我較喜閱讀時事論著與報章雜誌。時事測驗常得高分,「愛國思想」不落人後。可是也偶而有為賦新詞強說愁的時候,為了表示「反叛性與獨立思考能力」,有次突發奇想,詢問父親:「為何一個國家,要受一個六、七十歲老人家的領導?」父親起初不太搭理,敷衍地答稱:「小孩子懂什麼?好好念書!」待我數日後再問,他一把揪住我厲聲問道:「誰教你問這個問題?小心有匪諜!」

後來我才瞭解,父親是在保護我。白色恐怖時代,魯籍鄉親父老中有在澎湖蒙難者;也有隔鄰高港局父親同僚,因為將報廢公文用自行車帶回家助燃木炭爐而不慎散落途中,遭情治單位監禁數月者。父親雖不明言,顯然不希見其愣兒子出言賈禍。

由於父教,我也感染了他的「防諜」意識。有一次代表班上參加學校教師節壁報比賽,將口號「共尊吾師」四字,用保麗龍刻好,染上顏色,自左至右排妥,文圖並茂,愈看愈得意。一瞥之下突然發現,應按當時文字規定「自右至左」排列。如此之下,則原文就變成「師吾尊共」;「師」若當作動詞學習解釋,則整句口號就變成「學習我尊敬共匪」。若被展示,我這個文藝股長被約談不打緊,恐怕株連老師與校長。一身冷汗之下,緊急約集同學,連夜拆掉重做,結果得了全校亞軍。

高三那一年,參加一項徵文比賽,得了全高雄市冠軍,上了《台灣新聞報》頭條,雄中給我記了一個大功,而且發了一筆豐厚獎金,我將之歸功於父親平日的教導。

我在台大法律系求學期間,每逢寒暑假返回高雄,父親偶而與我聊天,談及國家大事。他的一些看法,在多年後常印證為真知遠見。記得我的第一本《六法全書》,就是向父親借閱的;書中批註很多,顯示他用功甚深。

我迄今仍然保持他在遷台初期所寫的日記,當時國際與台海情勢動盪不安,父親在日記中均就每日的國際大事,試作評述。若干論點,在多年後從事外交工作的我看來,即使與專業外交政論家相較,也不遑多讓。我常感覺,父親當年假如從事新聞論述工作,必有更高的成就。

父親待人豐厚,卻自奉甚儉。猶記得我幼年時因物資缺乏,雞蛋屬於補品,他為了我們四個兄弟姊妹的營養,常常將雞蛋留給我們食用,自己捨不得吃。他雖善酒量,遇有他人贈予佳釀,常轉贈給同樣喜好杜康、卻買不起的魯籍鄉親。晚年環境略好,可以享用之時,他又因血壓高而遵醫囑不能飲酒。每逢想到此處,我就覺得內疚。

由於常親炙父教,我自小原本與父親一般,寡言木訥,直到進入台大後,因參加社團活動,個性才逐漸開放。父親也察覺到這點,而且也慢慢改變原來看法,不再勉強我「以內向為榮」,甚至在我二十歲生日當天,主動建議可在家中辦個生日舞會,邀請同學參加,他與母親則迴避外出。這在當年的南部高雄,算是很開明的作風。尤其當天舍妹邀請了她的同學李茉莉來參加舞會,多年後竟成了我的賢內助,也讓我不得不懷疑父母是否有「先見之明」?

趙麟童年照。圖/作者提供

另類的親子溝通

我身為家中長子,自幼受父親期望最殷、管教最嚴。成長過程中,對於他的若干保守作風,曾經有過不同的意見。例如,父親有一個從現代親子關係角度而言,可以說是不合情理的「特點」(我不敢說是缺點),那就是「以暗諷代替鼓勵」。

我國小畢業後,在青少年階段先後經歷初中(那時尚無九年國教)、高中及大學三階段的聯考。幾乎在每一階段聯考之前,他都會提醒我:「我打賭鄰居的×××考上了,你結果落榜!」幸好那時我內向木訥,對之並無敏銳反應。而且三考結果剛好相反,我上榜了,對方落榜。當然,他老人家對於打賭「槓龜」的結果,非常高興!

在他故世之前,我一直沒有機會試問他老人家:以類此「激將法」的溝通方式,會達到望子成龍的預期效果?多年前,拜讀尹衍樑先生的傳記,得知他的父親曾以更嚴厲的打罵方式教養他。我不知道是否山東雖然出了個模範教育家孔夫子,山東人的爹卻喜以、或習以這類「非典型」的教育方式磨練親生兒子?

1978年我參加全國外交官特考,事先保密,不敢稟報父親,免得又「被打賭」。結果僥倖獲得榜首,其後受訓半年,又僥倖以第一名結業。那是父親最感高興的時刻,他欣見趙家出了個狀元,勝過先祖的舉人;但是他也對我忠告:「山東人個性拙樸爽直,與外交工作的迂迴圓滑性質恰好相反,你往後恐須多作調適。」這句話,我當時年輕未予理會。果然在歷經公職生涯起伏多年之後,驗證屬實。回想起來,點滴在心。

父親當年的日記上,對於政府遷台前後的外交處境多所著墨。但是對於親生兒子日後從事外交工作,卻頗感意外。記得當年在我到外交領事人員訓練所報到前夕,他老人家並未多言,只是默默拿出一些外交前輩的傳記文章,供我參考。父親也認為若干外交長官係國之重才,我應當把握此一良機努力學習。我不敢悖違父命,在工作崗位上,處處以勤補拙。

國家分裂下的悲劇人生

國家的分裂,在父親心中,留下了永遠的痛。他年輕時,因媒妁之言,在家鄉留有妻女三人。大陸淪陷前,父親本欲從南京返鄉帶她們同往台灣,但因服務單位的規定限制未能如願,只好隻身赴台。身陷家鄉的她們,又因父親的關係,飽受共黨政府壓迫,生活幾度陷於絕境。這件事一直到八○年代後期,我們才知道。

多年前我在美國華府工作期間,父親與母親來遊,一夜我與父親單獨長談,他透露出對於大陸妻女的懷念與愧疚。當時,兩岸關係不像現在開放,父親是個謹慎的人,他不願因為這件事,影響到我的工作與母親的感情。這種矛盾掙扎心情,

一直延續到他去世。我常感覺,父親的痛苦,何嘗不是國家悲劇的一個縮影!

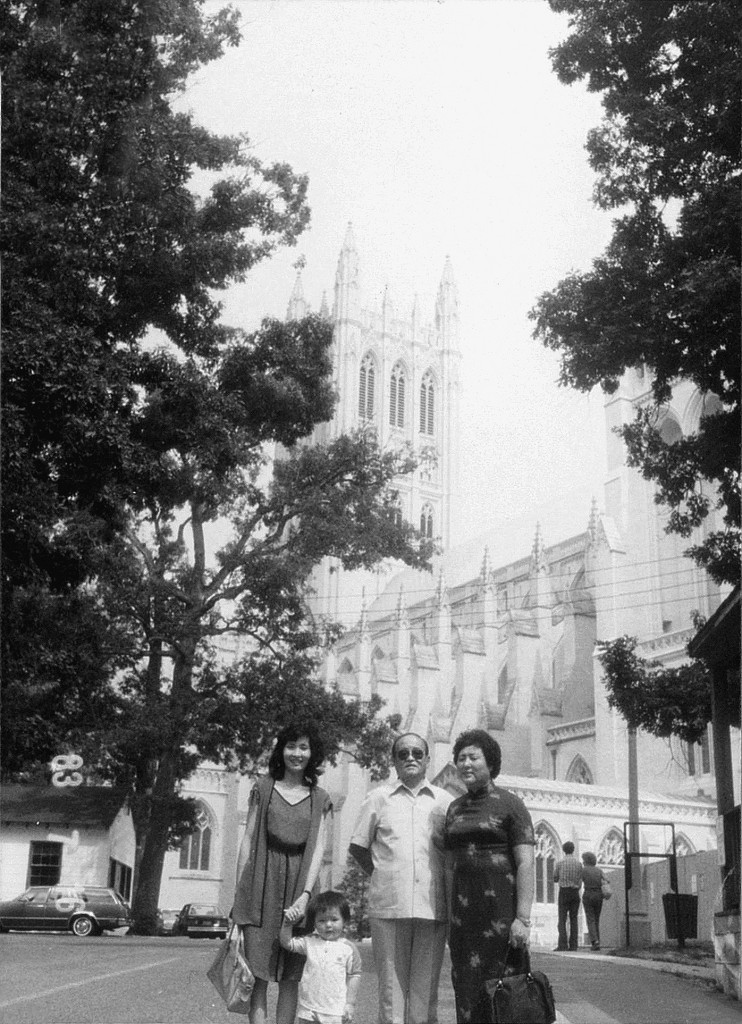

1983年趙麟父母親遊華府與趙麟妻兒合照。圖/作者提供

外交生涯期間,我常與美加兩國政界友人談及「兩岸關係」與「中國問題」。我的若干看法,外國朋友在聆聽之餘,大多覺得頗能認同。其實他們不瞭解,我所講的,不僅是學理研究或工作心得,同時也是有血有淚的親身感受。

父親在家鄉的元配,因為多年積勞成疾,不幸於1988年去世。與父親生下兩個女兒,分別名喚玉環與玉佩。她們幼年時在孤兒寡母、又被歸類為「黑五類」的情況下,備嘗艱辛困苦。由於不能謀職,她老人家只得在家做原始的紡紗粗活餬口,慘澹著養育二個女兒。兩位姊姊求學也是處處碰壁,被逼得遷往寒冷的東北,找尋肯收留她們的學校。她們生長的過程,就像冬雪中的蓓蕾,孤獨地掙扎。當年每逢想到此處,我就禁不住為之心痛。

兩位姊姊離鄉後先後在濟南與吉林成家,而且都有孫子女。父親過世後,母親不但不計較以往,並秉承他生前的遺願,特別於1991年首度回到山東故鄉,探視她從未見面而且無骨肉關係的兩位女兒。母女聚會,悲喜交集。難能可貴的是,兩位姊姊遺傳自父親仁厚心性,不但從未責怪父親,而且對待母親如生娘一般,禮遇有加。其後,她們的子女成婚,還特別請母親以「姥姥」(外婆的北方稱呼)身分蒞臨觀禮。妻賢女孝,父親地下有靈,當可含笑九泉矣。

2013年秋天,我偕同內人專程親赴父親故鄉山東菏澤市曹縣掃墓與探親,先叔(父親之弟)長孫、青海省台辦主任趙勇陪同前往,兩位姊姊亦撥冗返鄉會合。我畢生首度與親族聚首,看著布滿風霜的每一張臉,激動不已;尤其與兩位姊姊擁抱時更是泣不成聲。給先祖掃墓時,我特別向被父親遺留家鄉、天人永別的「大媽」,代父跪請寬恕。在她老人家墓前,我緬懷他們當時牽累於國家分裂的悲劇命運,淚如雨下。

父親與母親結縭四十年,在我們子女眼光中,是慈父嚴母的組合。母親性格剛強外向,與父親的溫文內向恰成對比。父親在言語上雖較顯「弱勢」,但在飲食習慣上,卻希望母親常做麵食,倚賴甚深。兩人的感情,可以說是歡喜冤家。

父親去世前一年,曾因病住院一個月,對於年輕時常自誇體健從不服藥的他,自然是一打擊。出院後精神恍惚,常常靜默不語,令人睹之心酸。有一日我開車陪他赴醫院作例行檢查,他在車上打破沉默,突然抓著我的手,以企求的眼神對我言道:「要多照顧媽媽」,令我愕然。他老人家翌年不幸猝逝,但是這句遺言,一直縈繞在我心中。侍母,不僅是人子應盡的孝道,而且也成為我對父親的一個莊嚴承諾。

本文轉載自《把一手壞牌打好》(聯合文學)

專文屬作者個人意見,文責歸屬作者,本報提供意見交流平台,不代表本報立場。