台南富裕人家

走出台北車站,夏日豔陽曬得皮膚刺痛。早上8點多搭台鐵從台南出發,到達台北已過了中午。

趁著等待午餐的空檔,我聯繫到一位女士,約好待會去拜訪她。這位女士住在台北市中心、一棟警衛森嚴大廈的5樓裡。走進客廳,可見到許多她與先生一起到世界各地工作的留影。女士名叫楊劉秀華。現在是「亞東關係協會」的理事,也是「財團法人國際文化基金會」的董事長。

「亞東關係協會」是在1972年日本與中共建交、與台灣斷交之際,為了維繫日台交流而設的實務機關。台灣成立「亞東關係協會」、日本設立「財團法人交流協會」,台、日相互成立駐外辦事處。斷交之後,這些駐外辦事處,就在台、日之間肩負相當於大使館或領事館的角色。

劉秀華的先生楊基銓是活躍於戰後的台灣政府官員,曾在財金界擔任要職。在2004年去世前,他一直致力於民間活動,出任OISCA的台灣經濟會會長——這是一個以亞太地區為中心、進行農村開發與造林運動等事務的國際NGO組織。

楊基銓在1918年生於台中清水街(今台中市清水區),從台中第一中學校畢業後,進入台北高等學校(今國立台灣師範大學前身)就讀,1937年入學東京帝國大學經濟學系,1939年以在學生身分通過日本高等文官試驗行政科考試。1940年東京帝大畢業後,先進入拓務省,再轉至台灣總督府任職,隔年即以23歲之齡成為宜蘭郡守。1944年3月,楊基銓與劉秀華結婚,同年轉任於總督府殖產局下的台北州商工課。

宜蘭郡守時代的楊基銓(中央左),1941年8月。圖/遠足文化提供

劉秀華是台南望族劉瑞山的五女。在台南,劉家的「和源」商行可說是無人不知的老字號。劉秀華的父親劉瑞山有三位妻子,育有7男5女,他的12位子女全都受過高等教育。劉瑞山的第一任妻子是謝就女士,年輕時即因病去世,她在臨終前,安排劉瑞山迎娶王環治女士,並在病床前將長男與長女託付給王環治照顧。

劉秀華生於1921年5月24日,母親王環治是位個子嬌小、心靈美麗而寬闊的女性,她以慈愛養育著元配所留下的兒女,自己也生下了三男三女。除了同母所生的兄弟姐妹外,劉秀華還有四位異母兄弟和兩位姊妹。

劉秀華的大哥劉青雲畢業於慶應義塾大學,二哥劉主安畢業於東京高等工業學校(今東京工業大學),在台南長老教女學校(今台南市長榮女子中學)擔任教師;三哥劉子祥也就讀慶應義塾大學,畢業後在父親劉瑞山身邊做事;五哥劉青和,在中國廣東嶺南中學畢業後,赴德國取得化學博士學位,之後返台在台北帝大(今國立台灣大學)擔任助手。劉主安與劉青和是劉秀華的同母兄弟。

同母所生的二姊,日本女子大學校(今東京日本女子大學)畢業後進入東京女子醫學專門學校(今東京女子醫科大學)學習,後來成為小兒科醫師。三姊劉秀霞也畢業於日本女子大學校,與林獻堂的堂兄林烈堂畢業於早稻田大學的兒子林垂芳結婚。

劉家在祖父那一代成為基督徒,家族成員皆為台南基督長老教會太平境教會的虔誠信徒。孩童時期劉秀華就受到施牧師的教導。施牧師經常講地理或歷史,聰慧的劉秀華雖然身為虔誠基督徒,卻對牧師的話題總提不起興趣,時常在心裡嘟嚷著:「為什麼要講地理或歷史呢?」小時候的劉秀華就是這樣有主見的少女。

劉秀華的日本女子大學畢業照,1941年。圖/遠足文化提供

轉念小學校

1928年,劉秀華進入台南師範學校附屬公學校(今國立台南大學附設實驗國小)就讀。一般而言,那個時期台灣的初等教育,日本人子女讀的是「小學校」,台灣人子女念的是「公學校」,在1922年〈台灣教育令〉修正之前,台人、日人的教育被明確區隔。但在教育令修正之後,會說日常日語的台灣人家庭,其子女也可以進入小學校就讀。

原本在公學校就讀的劉秀華,二年級時,被慶應大學出身的哥哥劉子祥帶去考試,轉至小學校就讀。當時台南市有花園尋常高等小學校(今台南市北區公園國小)與南門尋常高等小學校(今台南市中西區永福國小),前者多為官吏子弟來就讀,後者多為商人子弟。劉秀華畢業於「花園尋常高等小學校」的尋常科,之後進入主要為日本人女兒所就讀的州立台南第一高等女學校(今國立台南女中)。

劉秀華在公學校一年級時,各科成績皆為「甲」,轉學到小學校之後,除了算術和唱歌外,其他成績全都降為「乙」。她之所以算術與唱歌的成績沒有變差,是因為算術和歌唱對於台灣人來說,比較沒有語言上的學習障礙。

劉秀華小學校二、三年級的班導是女老師,四到六年級則是由訓導中山健次擔任班導師。在當時台灣總督府的紀錄中,有記載著:花園尋常小學校的訓導為「中山健次 福岡」。中山老師的教育方式是軍國主義式的,手上總拿著長棍,只要學生稍微移開視線,便立刻將棍子朝頭頂打下去。他經常摑學生巴掌,學生的性情也因此變粗暴。一位從東京到台南高等工業學校(今國立成功大學前身)赴任的教授,他的女兒在花園小學校就讀,就曾因為被中山老師怒罵,嚇得尿失禁,一直說著:「老師,對不起!」

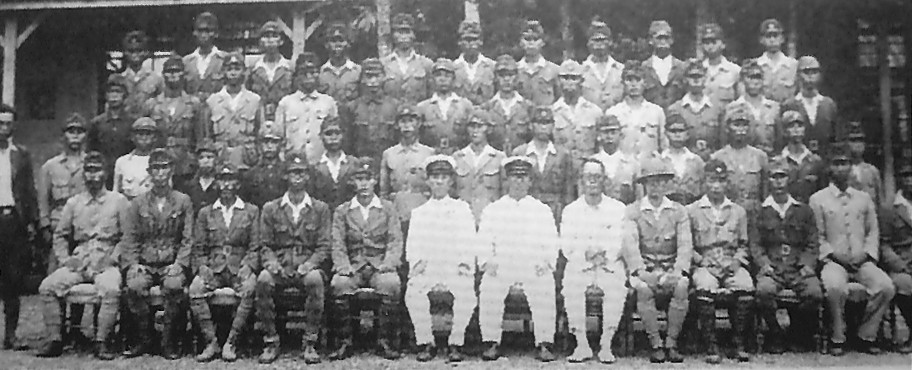

花園小學校台北旅行,1933年10月。圖/遠足文化提供

如軍人般暴烈的老師,嚴酷而缺乏愛心,以現在的眼光來看,是很不可思議的事。而劉秀華是台灣人,他對她的態度也差不多。劉秀華想起六年級要準備台南第一高女考試時,在老師辦公室的回憶。

「喂!劉,因為妳是本島人,若是沒有比別人多用功一倍是考不上的!」

中山老師以緩慢、句尾加強力道的語氣告訴劉秀華。受到這番話的激勵,劉秀華至今仍印象深刻。曾有一次,因為教會要舉辦慈善義賣會,劉秀華拿著義賣會的票券走在校園裡,拜託朋友花錢購買票券參加,被中山老師看到了。

「因為妳是本島人,所以做這種卑賤的事!」中山老師狠狠地打她一耳光。當時年紀還小的劉秀華,不知道自己為何被打,覺得莫名其妙。然而,在中山老師擔任四到六年級的班導期間,劉秀華的成績漸漸進步至「甲」,到最後全部科目都得到「甲」,畢業時還拿了優等獎。

「所以遇到像這種軍人般、斯巴達式教育的老師,也不算壞事。」在劉秀華的回憶中,靜靜地浮現多年前中山訓導的姿態。

台南第一高女

考上台南第一高等女學校後,劉秀華在1934年4月入學就讀。第一高女每年級有1百人,編為二班,一班50人。同一年入學的學生中,除了劉秀華,只有吳英姿和劉惠露兩人是台灣人。

吳英姿的父親是醫生,劉惠露的父親是總督府官員。劉秀華回憶起,劉惠露因為父親是殖民者大日本帝國的官員,非常衷情於日本,怎麼樣都想成為日本人。

「我叫劉惠露,但希望大家叫我露子。」劉惠露這麼說,所以同學都叫她「露子」。有天,劉惠露和日本同學爭吵。「為什麼?為什麼?明明妳的名字是劉惠露,為什麼要叫妳露子啊!」日本同學激動的罵她。

「啊,太好了,」劉秀華當時想著,「我既不是秀子,也不是華子。」當時她不過是女學校一年級學生,但這件事卻永遠刻畫在她心中。不久後劉惠露因父親調職而轉校,劉秀華的同學中就只剩吳英姿是台灣人。

劉秀華和台南第一高女的同學感情很好,自然地融入、沒什麼隔閡。她們以綽號互相稱呼,劉秀華被叫做「秀兵衛」(しゅうべえ,shubee)。台南第一高女的全校同學會在台灣與日本都曾舉辦過數次。2006年5月的同學會,共有14位從花園尋常小學校升入台南第一高女的同學齊聚東京。其中,遠道而來的八問同學下榻於帝國旅館。這天晚上,劉秀華覺得心中已無過去的恩怨,便和同學聊起當年女學校對台灣人的差別待遇。

台南第一高等女學校三年級生國分直一導師班合照,1936年。圖/遠足文化提供

台南第一高女同一學年兩個班級的班長、副班長、副副班長,一向是按照成績的優秀順序來擔任。劉秀華入學時的成績是全台南市最好的,但因為她是台灣人,在學期間,無論是班長、副班長或是副副班長都沒當過。她因而相當難過,也曾經自暴自棄,還好學業成績沒有因此變差。

畢業前夕,負責打掃老師辦公室的學校朋友,在老師桌上看到優秀學生的成績表。據朋友說,劉秀華是全年級第三名。按照慣例,台南第一高女前七名的畢業生,都會在畢業典禮上接受表揚。按理說,以劉秀華的第三名成績,肯定可以獲得「學業優秀」的獎狀。然而,在畢業典禮預演時,只有前四名的畢業生獲得表揚,劉秀華的成績,卻恰好落到第五名。

到了畢業典禮當天,劉秀華拿到的是全勤獎。她不甘心地把獎狀撕碎、丟在桌上後轉頭離開。回家後,在大鏡子前嘩啦啦地哭了起來。這件事,她至今都無法忘懷。

往後的南一女的畢業典禮上,第一名的台灣學生有接受表揚。但是在劉秀華畢業那時,不表揚成績優秀的台灣學生,是殖民政府的政策,劉秀華如此確信著。事實上,在一般日本學生佔多數的女學校,身為被殖民的台灣學生,即使成績優良得到第一名,也不會被表揚。

聽到劉秀華這番話,同學後來寫信給她說:「秀兵衛,身為日本人的我們都不知道妳曾遭受這樣的差別待遇」、「真是對不起」。劉秀華為朋友的這些話感到高興,也更珍惜曾經擁有過那些美好的經歷。

在女學校時代,能慰藉劉秀華心靈的,就是遇到許多出身於京都帝大與東北帝大、擁有真摯教學熱忱的年輕老師。例如,日後成為知名考古學、民俗學者的國分直一是她的班導師;數學老師大內,為了獎勵她在考試時的優異表現,特別將成績再加一分至滿分。

台南第一高女修學旅行屏東山地門,1936年11月攝。圖/遠足文化提供

令人心碎的違和感

雖然和同學相處愉快,但自小學校以來,有兩件事一直讓劉秀華覺得很不舒服;一是午餐便當,一是家長會。

吃午餐的時候,值日生會將開水倒入便當蓋。當便當打開的一瞬間,那種巨大的違和感,時常讓劉秀華感到一陣難堪:同學的便當都是日式菜色,劉秀華的便當則是台式的。即使只是一個雞蛋,烤或煮的料理方式就不同。回想當時,她說:

那時候,因為日本人的優越感很強,台灣的東西看起來都很蠢。很難過啊。小孩子心裡總是非常在意這種事呢!

我本來不知道日式的料理方法,卻非常認真、非常想要和同學一樣的便當菜色。於是我教母親大概的作法:「用海苔做成這樣好不好?」我就這樣教她料理鯛魚卵、鹽漬鮭魚子或是醃製小菜。

「去跟日本人買吧!」那時候我的確有強要媽媽去買的意念。每次談到這些事,都會讓我回想起在小學校時期的心情。但是,品嚐這樣的心情,對我來說是未嘗不是件好事。

家長會之所以讓劉秀華難過,是因為母親王環治因纏足而無法出席。在劉秀華母親那一代,富貴家庭的女兒還有裹小腳的風俗――從4、5歲開始,要將拇指以外的腳趾往裡折,再用布固定,好讓腳不要長大。小腳能覓得好姻緣,只要不是勞動階層的婦女,家長都會為她們纏足。纏足的女性因為腳變得很小,非常不便外出。所以每逢家長會,都由慶應大學畢業的哥哥劉子祥代替母親參加。

劉秀華的家庭相當富裕,身為大地主的劉家,招來很多佃農的女兒。貧窮的佃農則因為各種理由,將自己的女兒賣給地主;這些佃農的女兒,有的只做幾年工就可以回家,有的則一生都在地主家裡勞動,另外也有直接成為別人家的童養媳。

大正年間,東京的台灣留學生開始發起文化運動,1920年7月《台灣青年》雜誌發刊;其中10月號就有一篇陳崑樹的文章〈婦女問題的批判與打破陋習的呼籲〉,主張徹底廢止「查某嫺買賣契約」。這篇文章中談到:雖然美其名為「養女」,實際上卻是「不把人當人的買賣契約」,而這些女性如果受到虐待,永遠難以擺脫近乎奴隸的宿命。因此他們認為,應該採行日本國內的「女傭制」,以替代「買賣契約」。

劉秀華家裡的少女,有沒有被買賣的「查某嫺」呢?劉秀華回想著那個如夢的時代,家裡有許多12、3歲的女孩子。從幼年時代開始,她就過著從未自己拿手帕的生活。小時候,她有時會偷偷跑進這些「查某嫺」的通鋪,和她們一起聊天。

身為大家庭的閨秀,從小被服侍著長大,對劉秀華來說,成長過程中唯一感受過的痛苦,就只發生在殖民者優越感強烈的小學校、女學校。但另一方面,這些「受打壓的心情」也讓她瞭解到,對於往後的人生,要更努力充實自己的內在。

本文轉載自:遠足文化《太陽旗下的青春物語:活在日本時代的臺灣人》