按:1本文是台灣駐德國大使謝志偉在《光傳媒》舉辦的「百年中國•中共百年研討會」上的演講報告。由《歐洲之聲》田牧整理。

一、軍營中擔任國文教官

1980年,我畢業於台灣輔仁大學德研究所,取得碩士學位,隨後當兵服預官役,受完訓後還考上了教官,所以我在服役期間擔任了一年多的國文教官。非常有趣的是,我畢業於德文系,考英文教官,卻被錄取為國文教官。

服兵役,結果卻在軍校裡擔任國文教官,那是一次難能可貴的經歷。記憶中,那些都是15歲左右的學生兵,很活潑,雖然上課不那麼專注,可是遇到考試,都還有些準備的。我們使用的國文課裡有文天祥的「正氣歌」。有一回,我給學生考試的古文翻譯考題中有:「鼎鑊甘如飴,求之不可得」。記得有一學生翻譯錯了,我還是給了他滿分。「鼎鑊」是大鍋,「甘」是甜美,「飴」是一種糖漿,「鼎鑊甘如飴,求之不可得」本來的意思應該是,作者已抱定了視死如歸的決心,所以才視鼎鑊為甘甜的飴糖。即:作者為了正義,為了對國家的忠,即便赴湯蹈火死不足惜。結果那學生怎麽翻譯呢?他上課大概沒聽我解釋,但考前一定是有看了課文後面的註釋,因為他是這麼答題的:「那用大鍋煮成的糖漿非常好吃,跟他要卻不給我」。事隔多年,我至今仍舊印象深刻。

那個年代,我們台灣的國文課非常注重所謂的國學,國學裡面的「忠孝節義」十分重要。台灣在我們成長的年代裡,很長一段時間裡有很矛盾的現象,當時台灣稱作自由中國,可是並不自由,看起來倒很中國,台灣還有一個故宮博物院。我們在上國文課時,主要不是教授小說,而是古文或一些唐詩宋詞。我每每想到文天祥這樣的人物,有些人說他是愚忠,或許沒錯,但從另外一個角度來講,他是威武不能屈,貧賤不能移,依然值得我們尊敬。

謝志偉(右2)在中壢兵工學校當國文教官時,和學生所拍的照片。圖/謝志偉提供

二、我的父親與母親

說起我的經歷,自然要從我父親說起。西方有句諺語:「一個父親勝過一百個教師。」很多人都知道,我的父親是廣東人,潮州的汕頭人,不是軍人,也不是政府官員,他就是一個人離開了家鄉。我祖父是廣東的一個金匠,很有錢,因為正房沒有兒子,只有女兒,所以娶了二房,我父親是二房的孩子。他出生沒多久,祖父就去世了,所以他在家裡某種程度上是受欺負的。

那些年國民黨兵敗,要逃難,我父親就隨著那波逃難潮離開了廣東,到了台灣高雄外海的旗津,就在當地認識了我母親,我母親是道地的台灣人,生在日治時代,母親是文盲,她不懂日文,也不會講國語,但我父親會講閩南語,雖然有口音,但與我母親在溝通上沒問題,所以我從小是「生活於台灣閩南語的家庭」。我父親是漁民,也是海員,先是捕魚的,後來上了油輪,一年回來一次。他在船上的工作是大廚,很會作菜,會講廣東話、潮州話,還會講很流利的上海話。因為我跟媽媽只講閩南語,所以我小學一年級的時候,父親要我下課後去他的一個廣東同鄉那裡學講廣東話,持續了一年多,一個星期有一或兩天講廣東話。

至於我的外祖父、外祖母,都是從澎湖過來的,來自澎湖的七美,他們都早逝了,我看過外祖母的照片,我母親跟她很像,蠻漂亮的,後來我常開玩笑說:「澎湖七美本來不叫七美,叫『八美』,是我阿嬤離開後才改成七美的。」看看我媽媽的照片還能確認這點,但到了我自己就打折扣了。

謝志偉的雙親舊照。圖/謝志偉提供

三、從「solidarity」這個字說起

以上是我的簡介,也算前言。我和永忠、天琪這些年一直都熟,保持密切聯繫。這一趟,也很榮幸地結識了廖亦武,過去在台灣也認識了王丹、吾爾開希。王丹幾年前還應我之邀來柏林演講,我很感激,也很感動。記得2006年,魏京生他們來柏林開會時,大家都就認識了。我一直認為:台灣經歷了38年的「戒嚴」,然後從「戒嚴」慢慢一步一步走向「解嚴」。「戒嚴」與民主化是兩回事,「戒嚴」走完有它的歷史過程,然後進入「解嚴」。台灣從一個「一黨獨大」的國民黨時代,到今天我們已經有1992年台灣的全面改選國會,1996年台灣第一次直選總統,2300萬人選出自己的總統,當選的是後來人稱民主先生的李登輝總統,國民黨籍。接下來是2000年的陳水扁總統,民進黨籍。2008年,當選的是國民黨的馬英九總統。8年之後,2016年當選的是民進黨的蔡英文總統,2020接著連任。所以台灣已經歷了3、4次「政黨輪替」,無論每一次政黨內部風波大小,對台灣人來講,「政黨輪替」,已經是台灣民主化中的一個普通名詞,也是當代社會的政治文化。

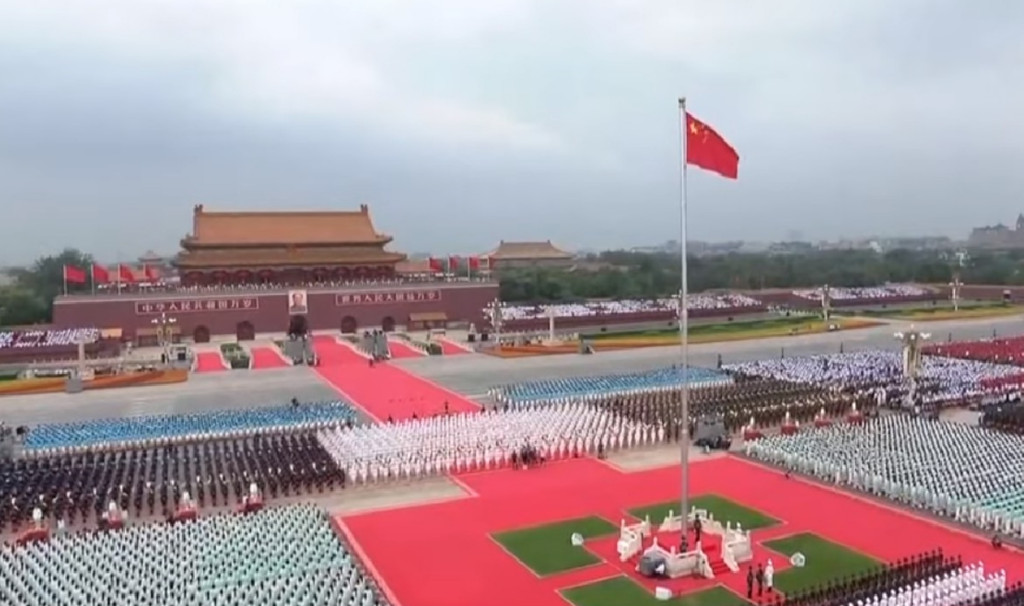

今天早上,我看到北京所謂的中國共產黨100周年的「建黨紀念活動」,我的感受就七個字:雞皮疙瘩掉滿地。這麽多的中國青年男女,原本都可以健健康康、正正常常、活活潑潑的,可是他們的整個場面,整體表現,不管現場是七萬個人,還是七千個人,他們都像一個人,他們講起話來像一個人,表情像一個人,這麼多的人,卻好像共用一個腦袋,一個黨的腦袋,說真的,以前都教的是「三十而立」,此情此景卻叫人感到「不寒而慄」。而這個,跟我為今天致詞所設定的題目就有關係,我設定的題目是「反共不能落單」。

作者表示,中國共產黨100周年的「建黨紀念活動」,我的感受就七個字:雞皮疙瘩掉滿地。圖/2021.7.1中共百年黨慶。擷自公視新聞影片

英文裡有個字叫作「solidarity」,德文也有這個字,叫「Solidaritaet」,法文也一樣,基本上是源於拉丁文的字根,就是sol,其實是only,就是 「單一」 的意思。所以「solidarity」,如果翻成中文的話,應該是:「朋友有難,我跟他站在一起,我不棄他而去」,中文又可稱為「並肩作戰」。如果以台灣最近5月以來抗疫的情況看,我們有4個字叫做「同島一命」,傳統中文又叫「同舟共濟」。大家注意到,這裡要麽就是同,要麽就是並,「同舟共濟」,「同島一命」,「並肩作戰」,並肩的意思就是我們靠在一起,要麽就背對背,我掩護你,你掩護他。「solidarity」這個詞呢,是我到了德國才認識的。

四、從「中國人」的感覺裡醒悟

1982年,我到了德國,注意到一些社會現象,如抗議、示威等,開始感覺到,「solidarity」這個字很特別,這個詞很多人在走上街頭時會用,在談到一些事情的時候也會用……。我從台灣出國時,行囊裡有幾樣特別的東西。我知道德國很冷,與四季如春的台灣屬兩個季節差別。所以我特地到當時台北的中華商場,那裡天琪應該還記得,中華商場裡面有賣吃賣喝還有賣穿的,我特地去挑了一件藍色的長袍,我的一個朋友幫我織了一條白色的圍巾搭配。我心裡面倒確實有一個風範人物——新月派詩人、散文家徐志摩。心裡面懷著這樣的想法,到了德國,我要讓德國人知道中國是一個多麽文化綺麗、歷史悠久的國家。

但是文化認同是伴隨著政治認同的,當年的我尚未意識到。在異域德國,有人問我從哪裡來?一開始我一定講:「Ich komme aus China(我來自於中國)」。我還記得有次我開玩笑,有人用英語問我:「Where are you from?」我就說:「I am from China。」然後他就問我:「Which part?」我就說:「Every part。」他問我哪個部份?我說從頭到腳全身都是。

總之,很快地,我就發現,當我跟人家講「我來自中國的時候」,他們會繼續問下去。再問下去就是問到中國共產黨,問到毛澤東,那麽不管是文化的,或者地理的,我發現,「我來自中國」這句話對我來說,是有問題的。

當年謝志偉在Bochum大學留學時,從宿舍走路到大學都會經過一座小樹林。圖/謝志偉提供

那個時候是1980年初,中國上海同濟大學跟我所在的魯爾大學,有一校際交換的研究合作。在魯爾大學的學校餐廳裡面,可以接觸到真正從中華人民共和國出來的人,對我來講剛開始時是很新鮮的。當時結交了好幾個中國來的朋友,老中青都有。有兩個好朋友我至今都記得,一個叫小童,20歲出頭,當時我還在練少林拳,他看我在練棍練拳,也想學,我也教了他一些,雖然我自己也沒懂多少。小童和我一樣也喜歡足球,我們常與其他人一起踢足球。1989年「六•四」天安門事件以後,小童就沒有回去,並拿到了德國籍,在西門子找到了工作,後來到新加坡去了。1987年以後,有一天他從新加坡打電話到我東吳大學辦公室來,跟我通了電話,後來他果然到了台灣來找我。另外一個是很斯文的四川人姓孟,大概60歲,我那時候大概28、9歲。個子小小的老孟做得一手好菜,他跟我特別談得來。我們有時一起做菜,他就教我做辣豆瓣醬魚等等,印象深刻,只是,可惜後來就失去聯絡了。

總歸來說,我到德國以後,有兩個自我疑問:第一,我到處跟人家講我是中國人,但是人家問我中國的事情,我只能講在台灣所學到的,那麽學到的是什麽呢?其實是文學文化方面的,說到背詩背詞,我一直很有興趣,「君不見黃河之水天上來」,李白的嘛。還有我喜歡的宋代蔣捷的《虞美人·聽雨》:「少年聽雨閣樓上,紅燭昏羅帳。壯年聽雨客舟中,江闊雲低,斷雁叫/斷西風。而今聽雨僧廬下,鬢已星星也。悲歡離合總無情,一任階前,點滴到天明。」因為從這首詞中看到了上中下,看到少年、中年及壯年,那種江闊雲低,那種一只孤雁叫西風,意境非常棒。我常常開玩笑說,這首詞或這首詩裡面,真正能看到和悟覺到「人生的荏苒滄桑」。感慨「一任階前點滴到天明」,打點滴打到天亮,你看這個有多難過的狀況啊。所以,講到這些我可以勉強跟人家應對一下,但是要講到真正的中國,我就知道得太少了。真正的麻煩是,當我不得不告訴人家,我其實是台灣人。我們的教育是這樣子的,講不出自己是台灣人。我父親不是北方人,我們家裡就算講國語,也不可能捲舌。當時在台灣都開玩笑,在那個「戒嚴」時代主持廣播或電視節目,你不會捲舌你就捲鋪蓋,因為你必須要發音標準,才有資格。當初魯爾大學漢學系的德國學生問我會不會捲舌,我都說,捲是不會捲,可是標註注音符號,我很行,「站」跟「贊」,「zhi」跟「zi」,現在知道了其間發音的差別,可當時我根本不會分辨。所以這就是我當年「中國人」的背景,然後我慢慢發現了,我不了解中國就算了,我對台灣也一無所知。

五、台灣「反共時期」的肅殺

1979年美麗島事件,之前四年,1975年,蔣介石去世,當時也不可能直呼蔣介石,我們一定說「蔣公」。1980年到1981、1984,這中間發生了太多的事情。美麗島林義雄祖孫命案:1980年「二•二八」那天,林義雄牢裡,他兩個7歲的雙胞胎女兒、60來歲的母親,在家中被人刺殺身亡,9歲的大女兒重傷。1981年又有台灣人陳文成命案,他從美國返台,被警總約談,後來屍體被發現在台大校園,當局竟聲稱他是畏罪自殺。直到2月,台大校園終於通過豎立了「陳文成紀念碑」。所有這些事,我都是出了國才知道或意識到的。這與中國共產黨有什麽關係呢?關係非常大。

1980年「二•二八」那天,林義雄牢裡,他兩個7歲的雙胞胎女兒、60來歲的母親,在家中被人刺殺身亡。圖/田牧提供

為了節省時間,我們作外交的常常要利用吃飯的時間談事情。在德國當學生時,我經常進義大利餐館吃東西。都點簡單,便宜的吃,比如吃個披薩之類的。披薩在台灣也很普通。我到德國以後,才知道所謂的「Antipasto」指的是那些比較小的開胃前菜。記得我第一次聽到「Antipasto」的時候,腦袋裡立刻想到的是「Antikommunismus」,反共產主義,因為只要是「Anti」,腦袋裡第一反應就是共產主義。因為在台灣從小受兩種教育:第一、「愛國教育」,這就跟今天早上我看到在北京舉辦的中國共產黨100周年紀念一樣,愛國教育其實就等於是愛黨教育;第二種叫做「反共教育」,凡是愛國者必愛黨,這個黨叫中國國民黨,愛中國國民黨的一定是反中國共產黨。小時候在教室牆上都貼有反共標語。那個時候不管你是不是真的匪諜,只要被冠上跟匪有關係的,黨國就可以抓你,可以關你,可以槍斃你。

這裡面的確有一些是共產主義的信服者、支持者,但是絕大部分都是被冤枉。在白色恐怖時期,有很多黨國受害者其實不是本省人而是外省人,台灣人被抓被殺被砍被槍斃,他家人最後還是會去收屍,收屍要花錢,有時看人情,有時看行情,而外省人孤家寡人在台灣,他們的屍體常常被丟棄在亂葬崗。今天的六張犁亂葬崗到現在都有,就是一塊石頭或一個小墓碑,真是一段悲劇!

陳文成與2021.2.2啟用,位於台大校園內的陳文成紀念廣場。示意圖/民報資料照合成

回想到那個年代,我曾經引用唐朝柳宗元的一首詩,叫做〈江雪〉。那首詩本來叫作:「千山鳥飛絕,萬徑人蹤滅,孤舟蓑笠翁,獨釣寒江雪。」那是一個很寂靜的、有點荒涼的雪景。我就把這首詩拿來描述台灣當時到處抓共匪、抓匪諜、濫殺無辜的肅殺氛圍。我說柳宗元其實已經替當時中國國民黨的戒嚴狀況寫好了一首詩,是問答方式的:「千山為何鳥飛絕?政府正在抓匪諜!萬徑何以人蹤滅?政府要人去感謝!孤舟躲著蓑笠翁,誰叫他與共匪通?!獨釣只剩寒江雪,事情真相誰敢寫?!」這就是我用八句話來形容當時人民生命朝不夕保的「戒嚴」氛圍。(待續)

專文屬作者個人意見,文責歸屬作者,本報提供意見交流平台,不代表本報立場。