按:本文是台灣駐德國大使謝志偉在《光傳媒》舉辦的「百年中國•中共百年研討會」上的演講報告。由《歐洲之聲》田牧整理。

六、我的認知中的骨肉與血脈

我在台灣成長,再到歐洲學習,從原本的學者到外交官,我常開玩笑講,我是學者,是學著在當外交官。天琪說我沒有官架子,我只擔心沒有衣架子。我當年在波鴻(Bochum)魯爾大學,天琪和赫爾穆特(Helmut)常常邀我一起相聚,認識了好幾個中國出來的異議人士。我一直有個感覺,台灣人跟大陸人,可以是兄弟姐妹,我父親這一邊是有大陸的骨肉血脈關係,從這一層意思來推理,習近平也可以是我的兄弟姐妹啊,但我說「他不是!」他沒資格。我有什麽資格說他沒資格,很重要的一個原因是,中國空有5千年的文化。我就以今天7月1號為例,中國共產黨建黨100周年的紀念日。我手上有一個文件,我只能在鏡頭前虛晃一下,因為這是公文,這是一份我們英國代表處傳過來的文件,裡面提到德國、英國兩國外交部長,昨天簽了一個外交跟安全政治合作的聯合聲明書,裡面大大小小27點,其中第15點提到中國與「印太」,裡面有一句話大意是:「德國與英國要加強他們之間合作的力量,要來面對中國越來越增加的重要性。」大家想想看,中國的重要性增加,其實是一個中性的說法。照道理講,中國的重要性提升了,這對中國來講很有面子,也是他們的驕傲。可為什麽中國的重要性增加,反而變成兩個民主國家之間的合作更需要增加?文件裡寫得很清楚,中國在習近平、在中國共產黨和中國解放軍領導之下,它的重要性增加,對於自由世界的人,對中國人來說,危險性是增加了。

面對這樣的提法,我覺得是令人搖頭嘆息!今天早上北京的紀念活動,習近平、中國共產黨,他們對建黨100年這麽有信心、這麽驕傲,為什麽自由世界國家,包括日本、澳大利亞,也包括美國、台灣、歐盟、英國、法國、德國等沒有一點反應?「印太戰略準則」出台,不就是因為中國的崛起,是針對整個自由世界、對於中國人本身,對於追求自由民主的中國人士,也都是一個威脅。

1998年東吳大學演講活動:謝志偉(左)和廖天琪(右)。圖/謝志偉提供

七、「solidarity」與「高貴」品格

我前面提到了「solidarity」這個字,它的根源是「一個」的意思。所以當我們的朋友、親戚、同胞、同志,受到威脅危險的時候,我要跟他們站在一起,我不能跟他們分開,更不能棄他們而去。但是,這個在一起,是因為我們有共同的理念,對於自由民主來說,還有人的尊嚴問題,這是我們的共同價值。你們看看今天早上中共黨慶的現場,穿著制服的男男女女,看起來個個人模人樣,卻只有一個聲音、一個表情、一個站姿,這也是「一個」,從某種程度來講,他們或許也會對自己說:「我們也是 『solidarity』,我們也是『並肩作戰』,我們也是『同舟共濟』」。但是我們若反問:這些一個表情、一個聲音、一個姿態、一個服裝,甚至一個髮型的人,他們哪一個可以有自己的想法,沒有!全部打成一片。從我的角度來看的話,在中國共產黨統治之下,我覺得中國人失去了一個機會,這個機會就是成為高貴的人。

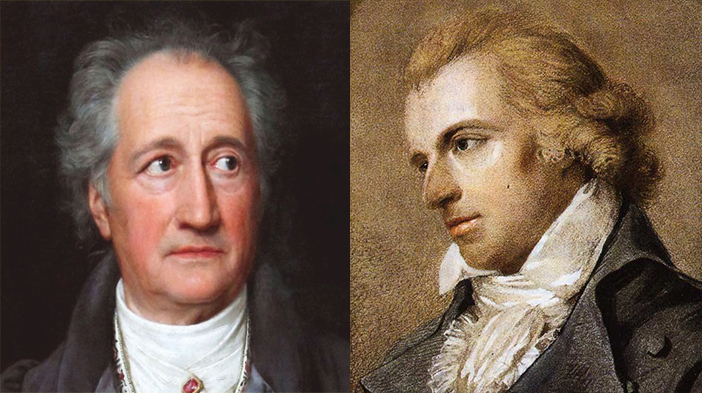

我這邊講的「高貴」,要特別說明一下。大家都知道的德國兩大文豪,一個是歌德,一個是席勒。1799年,席勒寫了一首直到今天還膾炙人口的詩,叫做《擔保人》(Die Bürgschaft)。我以前給學生上課時,常提到這一首詩,裡面談的就是「高貴」。可是這個「高貴」在1789年法國大革以及歐洲的啟蒙思潮之前,高貴是「血統」,是貴族專屬,還可代代相傳。一般平民百姓作為一個個體,不是在皇帝底下、就是在教皇底下的一個附屬,某種程度來看,不是平民,而是賤民。

德國兩大文豪,歌德(左)與席勒(右)。圖/田牧提供

「貴族之為貴,賤民之為賤」乃命定的說法,文藝復興以來,到宗教革命,到法國大革命,受到了極大的衝擊和挑戰,而西方世界也就此進入強調個人的時代,可用「人人生而平等」一言以概之。其中的關鍵就在於,自由與勇氣,這兩組詞必須連在一起,互為表裡。沒有勇氣,你就沒有資格擁有自由,自由雖然是天賦人權之一,可是你必須去爭取,你必須去捍衛。席勒的這一首詩,講述當時有一個暴君Dionys,這個暴君不相信人性裡有高貴的一面,他認為人都是貪生怕死的。所以他對任何人沒有一點尊敬,對人性沒有信賴。後來有一個叫Moeros的人去刺殺國王,結果失敗被捕,猶如「荊軻刺秦王」一樣。國王就跟他講,這是你自找的嘛!你就要被處死,還有什麽未了的願望?說!?Moeros就說:「今天被抓到了,我死不足惜,但是我妹妹就要出嫁了,長兄為父,父母都不在了,請給我3天的時間,我回家鄉幫我妹妹主婚,完了我就回來。」暴君說,那不是讓你跑掉了嗎?

Moeros說,他有一個好朋友,可做擔保人:「我去的這3天,我朋友就在這裡,如果我3天之內沒有回來,我這朋友就上絞架。」這個不懂得什麽叫信賴、不懂得人性的君王心想:「哼,我才不相信會有你們這種友誼存在。」不過他還是答應了,讓那個朋友來,你就走。朋友果真來了,被五花大綁在那個地方等著上絞架,於是Moeros就回家鄉了。去程花了一整天,婚禮一辦完,第3天他就上路趕回原地,結果不幸路上首先遇到盜匪,把他打個半死,把他錢都搶光了。他滿臉鮮血一拐一拐地繼續往前跑,要過河,偏偏水流湍急,他急得跟熱鍋上的螞蟻一樣,好不容易拼了命,下河就算淹死也得跳下去,連滾帶爬地上了彼岸。眼看著太陽快下山了,太陽下山之前他一定得要到達,不然的話,死的就是他的朋友。他快到刑場時,遠遠看到有很多人,就是以前的菜市場,那些人看他一臉狼狽的樣子就問:「要幹什麽?」他說:「我一定要趕到行刑的地方。」他果真一身是血、連滾帶爬,在最後一霎那趕到了絞架前,他與他的朋友,抱頭痛哭,朋友非常感動。君王見此臉色大變,他不相信的事發生了。這竟然真有人為了一命換一命而回來送死。君王以他對人性的認知來講,這是躲都來不及的事啊。這Moeros大可以說 「Sorry!朋友,我盡力了啊!」然而這個人拼了命也要急著回來送死。想到此,國王說道:「我本來是要看看,你們這種下等人怎麽可能有這種友情?!結果真的看到了眼前這一幕。」國王非常感動,不但放了他們兩個人,而且說:「讓我加入你們,成為兩人中的第三個人。」

《擔保人(Die Bürgschaft)》插圖:馬蒂亞斯和約瑟夫·特倫森斯基(約 1825 年)的畫作。圖/田牧提供

八、「高貴」體現在讓人民獲得自由與人權

席勒這篇故事呈現出兩個我們一般稱之為夏里巴人的人、低端的人,他們沒有錢,是所謂「高貴」的相反。席勒透過這首詩歌要告訴人們,君王高貴不是因為他身上流有貴族的血,而是因為他有一顆還可以被感動的心。這個君王之前被視為是個暴君,可是這一幕展現他能被人性感動。所以重點並不只是說這兩個所謂的低端人的高貴,不只是這樣,這兩個人的高貴,還可以使君王被陰影遮蔽住的那顆心,能夠衝破陰影看到陽光,然後笑著跟那兩個人講:「我要與你們成為一起。」

當這三個人在一起的時候,才是真正的「solidarity」,這裡面有人性的感動,有人性的高貴。我現在回過頭來問:習近平,或者今天早上那幾個在天安門前,在所謂的大典上講話的人,對於黨、對於國,看起來習近平是與他們一起的,而且還不止三個人,可是我對這一場景,感覺上就是七個字,剛剛講的「雞皮疙瘩掉滿地」,還可以加四個字,「不寒而慄」。可是,如果我們再回過頭來看1799年,就算是1800年好了,超過200年了,而你中國共產黨今年100歲了,又怎樣?!他們超過200年,也就是說早在200多年前,至少在席勒這首詩裡面的西方人,讓我們看到了什麼是真正的友情,那是真正的高貴,真正的人性展現。

你中國共產黨再怎麽偉大,我就想到後面還得加兩個字,中國共產黨不是偉大,而是「偉/尾大不掉」,它控制了中國超過70年了。你是有可以拿得出來的東西,14億人口每天都是開門的柴米油鹽醬醋茶,都能夠吃飽飯,這的確不容易,這個我們必須承認。但是人活著只為了柴米油鹽醬醋茶嗎?中國古人文天祥都可以講出「鼎鑊甘如飴,求之不可得」,這基本上是一個比較高級的柴米油鹽醬醋茶,也就是赴湯蹈火,求之不可得那種氣節,那種志向。中華民國成立之後,台灣還是日本人在管,但是我今天理直氣壯地,即便在德國,我們也慶祝中華民國的國慶,但是慶祝時,我腦袋裡面想的是當年那一些拋頭顱灑熱血推翻滿清的年輕人。我們台灣的民主、自由也是前人拋頭顱灑熱血換來的!當年的血性青年有理想,他們對於自我犧牲看得這麽小,但是對於這個民族,可以帶來的這種光輝,他們看得這麽大,所以他們可以自我犧牲。

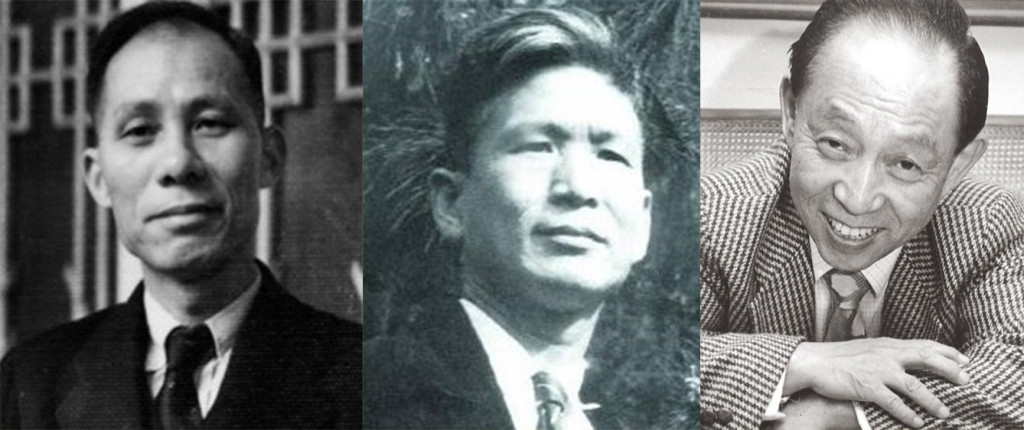

台灣如果說是中華民國的繼承者,那,我們不是蔣介石的繼承者,而是當年這麽多的熱血青年拋頭顱灑熱血、推翻滿清建立起來的亞洲的第一個共和國之精神上的繼承者,是這個精神的照明燈塔之延續。也因為這樣,我一直認為這個燈塔要有火,以前要火把,現在可能要電池。燈塔本身是不能發亮的,燈塔必須有電池有火力,才能發出亮光。燈塔不是為自己存在,燈塔是為那一些可能即將遭遇船難的人所存在的,茫茫大海裡面又是風又是浪,他要一個安全的避風港,燈塔存在的意義在此。所以,台灣在過去那幾十年裡面,我隨手舉幾個人為例,雷震、殷海光、傅正,還有很多。可以看得到台灣的民主化、自由化,跟中國當年青年拋頭顱灑熱血的精神,是相通的,是有脈絡相承的。

左起:雷震、殷海光、傅正。圖/田牧提供

九、台灣的一代精英佼佼者

今天的台灣有緣成為整個華人文化圈裡面的唯一燈塔。香港在1984年中英簽了約,1997年交給中國共產黨以後,這個明珠就淪陷而晦暗不明了。只要中國共產黨的手一伸進去,非死即傷,非滅即亡。今天小台灣要有大志氣,當年我和許多朋友一起走上街頭,為這個寶島的自由民主奮鬥,很多人都有這樣的志氣和認知。在此,我想到於我亦師亦友的金恒煒。作為外省人,他在國民黨統治的時代,就已經有這樣的認知和勇氣。金恒煒的家人在中國,也被中國共產黨迫害過。台灣有原住民、有本省人、外省人,在1945年之前,台灣又被日本統治過50年,至少到1979年,台灣是美國在亞洲駐軍的其中一塊地區。所有這些,把我們連繫在一起,人就活這麽一次,它是一個緣分。

左起:張文翊、金恒煒、謝志偉,攝於2006年5月在柏林台灣駐德國代表處大門。圖/張文翊提供

我再回到「solidarity」這個字。讓中國的民運人士、台灣的自由派人士都站在一起,這與台獨一點不衝突,但這是另外的話題。我在德國這麽多年,幾乎每次演講,不管聽眾是什麼人,我都會提到,台灣人與中國民運人士及吐蕃/新疆、圖博/西藏、香港跟南蒙古人,我希望席海明主席也聽到,還有維吾爾族人等,我會說,只要我們站在一起,中國共產黨就會害怕,我們不要被他們分化,我們就會勝利。這當然需要很多、很多的耐性,也需要很多的勇氣。現在的台灣屬於比較幸運的,但也因為這樣,我們台灣人更須展現更多的「solidarity」,來跟大家一起,雖然台灣小,但是這叫「楚雖三戶,亡秦必楚」。

我這些天在想,今天的演講,我到底要講些什麽,因為對共產黨本身實際的理論我真的是零,但是我跟他們的接觸是蠻多的,我從1973年開始讀德文ABCD開始,大概前後10年,1980年到德國,然後又回台灣去,一轉眼也都超過30年了。我在準備這個演講的時候,回想過去年幼時,只認為自己是中國廣東人,來到德國以後,就慢慢變成台灣基隆人,回台灣去以後呢,又變成節目主持人,當了新聞局局長還兼任政府發言人,我今天早上起床站在鏡子前面梳頭髮,發現自己又變成了另外一種人,叫做「歲月不饒人」。對,歲月不饒人的年華無情,我們也不饒中國共產黨的殘忍無道。

十、無論哪個民族同是「solidarity」

幾十年下來,我覺得首先我很榮幸,在國內、在國外有機會認識到這麽多的為中國民主化而努力的人,不管你是哪個地方的人,或者你是哪個族的人,但我有幸跟大家一起來努力,我們共同有「solidarity」。說「solidarity」要小心一點,英文裡另外有一個字叫做「solitary」,意思是孤獨,或指一個人單獨關在一個通常都極為狹小的囚室裡。很多中國民運人士都曾被共產黨如此關起來,那是「solitary」,如果有人因為追求自由民主而被中共如此關起來的時候,其他人就應當給他「solidarity」的感覺,要讓他們知道,我們沒有忘記你,光這個就非常重要。

我非常敬佩的陳菊他們在台灣「戒嚴」時代被關的時候,本來要判死刑的,後來要判無期徒刑,再後來變成有期徒刑12年,最後關了將近7年。你們看到我辦公室牆壁上左邊那個地方有一張照片,就是美麗島的照片,其中一個就是勇敢的女性陳菊。現在的年輕人,聽到AI這兩個字母,想到的就是「artificial intelligence」─ 人工智慧。我們那個年代講到AI的時候,指的都是「Amnesty International」,差別可大了。陳菊當時被關的時候,德國大赦國際組織台灣營救小組,主席是Klaus Walter,我到現在跟他都還有聯絡。他們當時就做了一件事情,他們第一個要讓台灣的獨裁當局知道,國際社會在幹什麽,你們既然叫自由中國,不能只有中國沒有自由。他們寫了很多信,後來問陳菊,她說一封都沒收到,這位國際特赦台灣小組的召集人跟我講:沒有關係,我們知道他們看不到信,陳菊看不到信沒關係,但是獨裁政權收得到信。他們就是要讓這些獨裁政權知道,被你們關在監牢裡面「solitary」的人在監牢外面有很多「solidarity」。

謝志偉與陳菊合影。圖/擷自謝志偉臉書

一個人被關,有一群人在關心。事實證明,這是有用的,陳菊親自跟我講過,陳菊他們知道有人在關心他們,雖然前途茫茫,不知是死是活,可是他們能感到溫暖。時間也差不多到了,在中國共產黨慶祝建黨100周年的時候,不想觸他們霉頭,但是我要說一句真心話,習近平還有整個中國共產黨,如果你們對中國跟對人有一點最基本的尊敬,那麽試試看,讓人民跟共產黨一樣有機會,成為一個高貴的人,而不是變成搞鬼的人,因為你們不相信人會高貴,所以你們看到影子就是鬼,這是整個中國近代史的不幸。我最後就講兩句話:習近平說要把中國的故事講好,我只有講兩句話,到目前為止我看到的:中國是個故事,中共是個事故!謝謝,我就講到這裡。(全文完)

謝志偉大使與妻子參加女兒的畢業典禮。圖/擷自網路,田牧提供

延伸閱讀:【歐洲之聲】謝志偉:反共不能落單——從「Solidarity」這個字說起(上)

專文屬作者個人意見,文責歸屬作者,本報提供意見交流平台,不代表本報立場。