人類曾經相信,歷史總是向前、進步的。即使歷史不一定在演進,但總不至於退步。他們是如此想的。但要是我們的心靈夠強硬,我們可以直視那些黑暗的真相——世界和歷史在倒退,自義大利鬆散自由的商業城邦所滋長的啟蒙時代以來,人類建立起來的脆弱文明,搖搖欲墜。

歷史的倒退

在歐美乃至亞非,情報部門無孔不入監察人民;國家機器豢養的特務,以各種科技、金融、體制內的方法迫害異己,奧威爾式的極權社會就在眼前;伊斯蘭國的崛起,中東戰火不息,大量難民湧入歐洲、恐襲重創巴黎,神權正在復興。

世界不一定越來越世俗,越來越包容,事情可以向相反的方向走。在東亞,俄國正在普京的「神人」政治下走回蘇聯帝國式的擴張主義;至於中國,高速的經濟增長,並無帶來西方人一廂情願的中產崛起、自由化改革,而是出了習近平,一個加緊集權的大有為君主。

古典中國的專制土壤

余杰的《習近平的噩夢》首章說到,習近平自視為普京加毛澤東,而我則看到漢武帝。中國人視漢武帝為明君,而我不以為然。在制度史、思想史上,漢武帝都是開創性人物——向壞的方向。如果秦始皇是開啟了中國二千年物質和國境「統一魔咒」的千古一帝,則漢武帝對中國人的統一魔咒,是下到每個人的靈魂當中。

劉邦打贏項羽建立他的漢家國,但經歷秦政和漢楚之爭,國家經濟困頓,劉邦之後都是採取休養生息,發展經濟的無為政術。漢武帝上台之後,排除崇尚「無為」的舊朝權臣,轉而培養他的「私人」,以開創一個以他自己為政治核心的新制度,儒生、被改造、神道化的儒家,就成了他的武器,也成了二千年來所有帝皇都遵從的道路。

所謂制度史的開創,乃是漢武帝本人,對歷代想要集權、獨斷的帝皇,都是一個模範(role model)。中國疆域廣,但制度鬆散,即使到了明朝,民國史學家黃仁宇仍稱之為「數字上不能管理」。皇帝的權力,一般會被三公節制(之後的相權),不是一個人可以話事的現代獨裁。

然而,漢武帝示範了對古典分權制度的變異改造——他起用低級官員、太監,組成一個又一個直接聽命於皇帝的「決策小組」,統稱為「內朝」;以往司掌大小政事的朝廷,突然成了「外朝」。由於宰相屬於外朝,無法出入內廷,所以政事核心一旦遷入內朝,過往朝臣可以分擔、節制的皇權,便不受監控。

書中提到毛澤東和習近平沿用的「小組治國」,便是漢武帝的翻版。而毛澤東愛讀中國歷史,一定知道這一筆,也依樣實現在治黨之上。一般的權力架構,是金字塔,至上的皇帝,拿到的只是很小一塊;但極權主義,則是八爪魚,一個獨大的元首,控制每一條很小的觸手。他的權力伸展到每一個地方,哪怕是你的床頭。中國的政治發展,要用歷史退化觀來看,它的治術越發深密、奴役人民之術越來越強,皇帝越來越像呼風喚雨的神人。

既是天子,又是權臣

中國共產黨統治中國一甲子有多,它的組織一定變得龐大又笨重。越後期的皇帝,就越受到組織的節制,變得難以發揮。古代的皇帝,或今日的中共領導人,仍無法擺脫這個基本定律。一個性格大有為的元首,想要舉全黨之力去做某些事,或者單純固守自己的權位,都要在常規體制外,創造更快速、更直接向元首負責的小機構。書中提到的路易十四,太陽王,有他的文藝機構;或者現代的希特勒,有戈培爾將他塑造成「神人」;至於漢武帝,則有董仲舒等儒生,用儒家的意識形態,將天下私有為家國、將家國私有成皇帝的私產。

漢武帝不甘只做皇帝,而要同時成為權臣。因為古遠的皇帝,實權很難說很大,他更大程度上是國家的象徵、代天行道的選民、司掌國家禮儀的人。每年春回大地,帝后要親耕,以示國家以農立國、鼓勵生產;或者拜祭皇祖、修建陵墓,示天下以孝道。

至於實際政務,一個皇帝,還是要靠其他人,國家的治權實際上是落入他家他姓手中。「內朝」的建立,本質是皇帝任用私人,跳過任免人選的準則、公議、輿論和制度。漢武帝就像習近平,不甘只當幕中的皇帝,他想大有作為,想管到我們的床前。

如果你在香港,就會看見很多芝麻綠豆的小官說出極為大膽的「極端言論」,例如說香港特首有超越三權(即超越司法)的獨特憲制地位之類。這班無日無之的傳聲筒,在中國共產黨的制度可以是不入流的。但他們就是可以站得住,最高調、最主動的也是他們。我們很難不想,他們直接向習近平的小組負責。

京城很遠,但香港的事情,習近平大概是直接過問的。因為習近平上台之後,我們可以從香港特區政府的統治風格,變得更加粗野、橫蠻、固執,看到習近平的身影。例如不動如山、壓碎雨傘革命,下手的是梁振英,但那肯定是習近平會愛看的。

習近平:血管裡奔流著毛澤東的血

例如黎智英和大紀元,或者很多泛民主派,在習近平上台前後,甚至近年,仍憧憬他是一個改革者,會有「習李新政」,而梁振英胡作非為,很快就要落台了——但現實上,梁振英是不動如山、大位坐得穩穩的。

梁振英羞辱香港人,肆意踐踏香港那個軟弱而對中國充滿幻想的中產公民社會,難道血管裡奔流著文革和毛澤東血液的習近平會不愛看嗎?梁振英是得到習近平全力支持的,我甚至看到,梁振英是習近平特意拿來羞辱香港人的。習近平在鬥爭香港,在教訓香港人。他在說,你們香港人,你們西方的甚麼核心價值、自由和民主、公義與普世,你看,我一腳就踩碎了,有甚麼了不起?

而習近平肯定認為,這種鬥氣,也屬於一種「建設」,是建設中國自外於「西方」的主體性的不二法。而習近平反映的,只是中共的主流看法。劉曉波被判入獄,是當年12月25日,在西方則為聖誕節,是歐美世界最大眾和神聖的節日,他就要在這個日子判他入獄。他越抗議,他越高興。當時掌權的是胡錦濤。

民國的法西斯遺產

很多人傾向將文化/歷史的中國,與今日的黨國體制分開,這對香港的老舊泛民來說,則是「我愛國不愛黨」的囈語。這是他們不學無術又欠缺通盤視野的明證。

中國的集權乃至極權,在漢武帝啟用「內朝」已經開始——鹽鐵利益收歸國家、與民爭利,已經開黨國體制之先聲。在中、港、台均留下遺產的孫文,一手壓碎了以廣州為首的聯省自治主張,打垮陳炯明;蔣介石消滅軍閥,將中國重新「統一」,化為「一個領袖、一個黨、一個(中華)民族、一個國家」的新中國。

民國和中共,在政治本質仍是現代專制或極權國家。民主當然說不上,領袖大量使用「小組」,即特務、黨軍、秘書形成的極權、恐怖、神人統治。從漢武帝到蔣介石,從毛澤東到習近平,是一個中國古已有之的中央集權趨勢。

華人慣常豢養出暴君

歐洲開啟了「現代」,其菁英也最早預言了「現代」對人的奴役。卡夫卡、奧威爾,都是其中的代表。現代科技、大眾傳播技術、電影、黨政組織的發達,是極權主義的物質條件。國共兩黨,是借助現代法西斯政術(來自蘇聯)強化的東方專制主義。從本質來說,國共雙方的領袖實現了秦始皇「統一天下」的夢想——只是秦始皇當時沒有衛星、電報、電腦、電視、收音機,不能向天下臣民將自己粉飾為神。

但統一天下,是通往奴役之路。在這個意義上,習近平也不只是習近平自己,而是東方專制主義的必然產物,是華人對「集權統一」的執迷所產生的幽靈。即使你打倒了他,下一個習近平,下一個漢武帝也會捲土重來。

武帝漢儒之後的華人,總是迷信集權統一,乃國家強大的不二法門。然而天下生靈塗炭的惡果,他們沒有想到。中國人,乃至香港人,乃以為國家衰弱,是因為皇帝權力不夠,是朝中小人、地方貪官得權所至;只要有一個習大大,手握無上大權,就可以幫我們反腐。這種渴求明主的心態,養成一個又一個權力不受節制的暴君。

天下人的天下vs.君王的家國

本來各有稜角、各有分別的中原各地,權力歸一、成為一塊疆土之後,天下臣民便成了皇帝私產,開啟中央集權之禍。一直到明朝滅亡,明遺民中的知識份子才開始沉痛反省。黃宗羲在《明夷待訪錄》高舉「天下」、貶斥「集權」,不只是中國人的教訓,也足為人類全體所戒。

影響極廣的政治電影《V煞》曾經有一段由V朗讀的台詞,正是描述這種心態的絕佳範本:

「這是怎樣發生的?要怪誰?當然,有部份人需要付上更大責任,他們會付出代價的。但我要說出真相,如果你想找出罪人,你只要看看鏡子。我知道你為甚麼會這樣。我知你害怕。誰不害怕?戰爭、恐怖、疾病……無數的問題,腐蝕了你的判斷和常識。恐懼控制了你,當你恐慌時,你就去寄望元首。他承諾你秩序,許諾你和平,但同時要你保持沉默、服從。」

《明夷待訪錄》中的〈原君〉篇,這樣說中央集權:

「古者以天下為主,君為客,凡君之所畢世而經營者,為天下也。今也以君為主,天下為客,凡天下之無地而得安寧者,為君也。是以其未得之也,屠毒天下之肝腦,離散天下之子女,以博我一人之產業,曾不慘然,曰:『我固為子孫創業也。』其既得之也,敲剝天下之骨髓,離散天下之子女,以奉我一人之淫樂,視為當然,曰:『此我產業之花息也。』然則為天下之大害者,君而已矣!向使無君,人各得自私也,人各得自利也。嗚呼!豈設君之道固如是乎?

古者天下之人愛戴其君,比之如父,擬之如天,誠不為過也。今也天下之人,怨惡其君,視之如寇仇,名之為獨夫,固其所也。而小儒規規焉以君臣之義無所逃於天地之間,至桀紂之暴,猶謂湯武不當誅之,而妄傳伯夷、叔齊無稽之事,乃兆人萬姓崩潰之血肉,曾不異夫腐鼠。豈天地之大,於兆人萬姓之中,獨私其一人一姓乎?

是故武王聖人也,孟子之言,聖人之言也。後世之君,欲以如父如天之空名,禁人之窺伺者,皆不便於其言,至廢孟子而不立,非導源於小儒乎?雖然,使後之為君者,果能保此產業,傳之無窮,亦無怪乎其私之也。既以產業視之,人之欲得產業,誰不如我?攝緘縢,固扃鐍,一人之智力,不能勝天下欲得之者之眾。遠者數世,近者及身,其血肉之崩潰,在其子孫矣。」

中國不一定在習大大治下「血肉崩潰」,然而那總有一日發生。因為君主專制使天下人不再擔當天下興亡的責任。明朝滅亡前夕,京城所有的富商收起自己的財寶,而朝廷卻國庫空虛,兵甲無法調動,因此加速滅亡。

中國一旦和哪個國家打起仗,你們認為中國的權貴和子弟,是留下,身土不二、奮戰到底,還是拿著外國護照趕緊逃命?君主專制大一統的中國,永遠不會有未來,因為他們恨君主、恨政府、恨國家,國家毀滅的時候,他們必然袖手旁觀。

習近平的權力觸手伸到香港

習近平與前代元首相比,是一動一靜的關係。鄧、江、胡三代,中國的問題是她自己的,是中國人自己受苦。但習近平將會爭霸,將國內的問題向外輸出。中國式的反啟蒙思想,將會向外擴張。例如以經濟力量脅迫鄰近地區的出版業,使其不敢出版與中國主旋律違和的書籍。香港出版業已經身受其害。2015年10月,香港一間異見出版社股東、「銅鑼灣書店」的老闆桂民海,據報在泰國度假屋中被身份不明的人士擄走,現在下落不明,傳媒又指曾有「特工」到桂的住所搜查。

在傳媒的報導中,桂民海是一個「善於挖國家領導人物內幕的人」,雖然作風低調,終究還是中伏。又有報導指出,歐美不少傳媒公司,因為新自由主義的風潮,有奶便是娘,最後搞到出版社的大股東原來是中共。中國正在用自己的方式,去改變世界的「遊戲規則」。

香港晨鐘書局出版人姚文田,因為出版《河蟹大帝胡錦濤》及《中國教父習近平》等書,而被深圳公安拘捕,之後控以「走私罪」重判入獄十年。習近平的專制主義狂熱:即使共產黨是罵不倒的,即使境外的力量對一般中國人也沒有甚麼影響力,也要殺雞儆猴,大概純粹是為了好玩,宣示威勢。殺雞儆的猴,也包括香港。不要以為香港很安全,香港是無掩雞籠,中國的特務自出自入,這也算是一種香港受到「外國勢力」侵擾的鐵證。在香港,不一定安全。

最慘的是,香港大部分人,尤其是「公民社會」,世界觀仍停留在二十世紀末的英治末期太平盛世。他們不知世變,在中國張牙舞爪、壓迫港人的時候,仍留戀著自己的議席,一邊高呼「議會失效」,一邊辯稱「議會路線」仍有意義。他們最看重的,還是自己的好學生形象,批評「激進派」(其實一點也不激進)、批評港獨份子破壞「民主運動」、破壞「雨傘運動」,而不知道自己已經淪為中國殖民香港的幫凶——他們阻止受苦受難的人民起來反抗,站在當權者的一方譴責港人反對中國走私賊;他們已經受到人民的唾棄,因為他們很怕激怒共產黨,怕得自己先來阻止香港人抗爭。

泛民主派,與建制派一樣,心中有一個神像,那就是「中國」。這個神像一天不打倒,香港無從建立自己;不搗毀偶像,凡人無從建立起對自己的尊崇。中國人不搗毀對青天大老爺的敬畏,他們一天無法當家作主。

對偉大領袖「除魅」

余杰寫了幾本關於習近平的書,我認為它們除了滿足一般人對習近平的好奇之外,還有更深的人文意義。當世界在神化習近平的時候,余杰直指習近平有心理問題。他行事殘暴、專制、自大,這是對習近平這權力鬼靈的「除魅」(disenchantment)。現代人所尊崇的價值,是建立於除魅之上的。啟蒙時代的人文主義,是對宗教神權的除魅;二戰之後,是對權力、國家和領袖的除魅。

因此,自由世界的人視戲謔政治領袖為平常,英雄見慣亦凡人,何況是由人民選出來的公僕?而習近平的自我神化,無疑是一種歷史的倒退。神人政治的鬼靈一日不除,世上沒有自由人。無論他們這一刻有多少財富,仍是被奴役、毫無保障,因此他們都趕去拿外國護照。

忘了是哪個作家談過,我們覺得某人崇高偉大,只因我們屈膝而跪。過去路易十四不是太陽王,今日習近平也不是習大大。

余杰附註

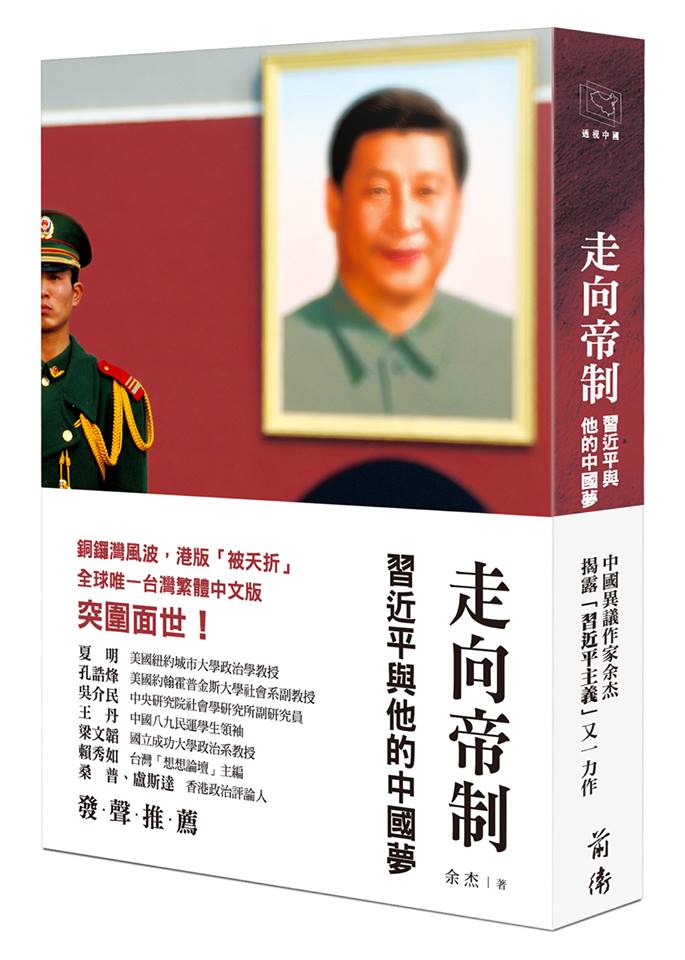

2015年11月,我的批判習近平的新書《習近平的噩夢》完稿,計劃參照上一本《中國教父習近平》的模式,分別出版香港版和台灣版。香港版請年輕而銳利的香港獨立評論人盧斯達作序。

隨即,我與香港開放出版社商量出版事宜,初步達成出版意象,並展開編輯工作。在2015年聖誕節前夕,完成書稿編輯、封面設計等前期所有工作,預計元旦開機印刷。

然而,12月30日,香港銅鑼灣書店股東李波在香港人間蒸發,成為該書店「被失蹤」的第五人,香港出版界因此風聲鶴唳、噤若寒蟬。

2016年1月3日,開放出版社總編輯金鍾發來電郵告知:「香港政治書籍出版的困境,已成為國際關注的焦點。身陷其中的業者,遭到巨大驚恐壓力,無不趨吉避凶,以防成為下一個。我亦接到家人與朋友許多電話勸告。為此,我們再三斟酌,決定暫停大作的出版,以待未來。因未簽約,後續不複雜。但誠盼得到您之諒解。前此勉出《教父》,但今非昔比,愚亦無力承擔巨大後果。未能效終,深以為憾。」

得到這個不幸的消息之後,我為此書在香港的出版仍做最後努力,先後聯絡香港的五、六家出版商,均遭婉言謝絕。至此,這本新書在香港出版的可能性完全斷絕。我充分理解出版方所遭遇的壓力與危險,在香港的歷史上,這種情形前所未見。

我要譴責的是以習近平為代表的中共政權,這個政權是香港乃至全球的自由、民主、人權、法治等普世價值的公敵。

故而,在台灣版(更名為《走向帝制:習近平和他的中國夢》)中,我特別保留盧斯達為原香港版所作的序言,並保留幾篇專門為香港版所撰寫的關於香港的評論。對於香港的沉淪和中國天朝主義的步步緊逼,台灣不可漠視與倦怠,而當有唇亡齒寒之感。