我居住在鄉村,我稱它為「天鵝山莊」,是按意譯而得,若按音譯應稱施萬貝格(Schwanenberg),是個很小而微不足道的田園小村。這裡可以找到石器時代和羅馬時代的蹤影,也曾經被法國軍隊占領,拿破崙失敗後重新回歸普魯士王國。

「天鵝山莊」的故事沒什麼有趣,村莊四周圍繞著廣袤無垠的農田,藍天白雲之下,一片綠意盎然,春華秋實,可說是年年五谷豐登,碩果累累。

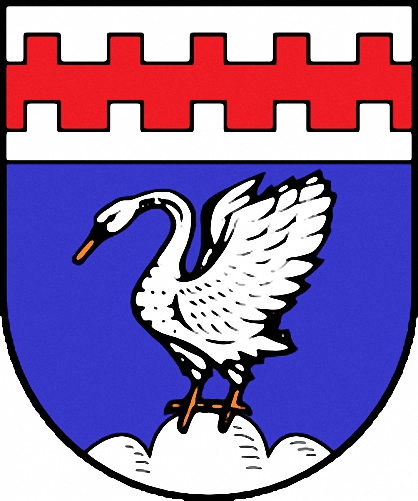

遷居「天鵝山莊」後,令我費解了好長一段日子,鄉村的名字中有天鵝,村徽上也有一隻白天鵝。18年前遷居來這裡時,我就對這天鵝產生好奇,我曾詢問鄰居:附近是否有天鵝山?或者是天鵝湖?答案是既沒有山,也沒有湖。我就有了疑惑:這天鵝是從哪兒來的呢?

1、白天鵝來自哪兒

我們的故事就從這天鵝說起……

後來我在鄰居家看到一本1958年版本村誌《Schwanenberg》,是一本A4紙的覆印本,據說在本村教會能得到,於是我去了教會查詢,答覆是書店裡能買到。後來我果真在埃克倫茨市鎮書店買到了1972年版的村誌。

查閱了地方誌,村名「天鵝山莊」的名字,起源於施瓦爾姆河(Schwalm)水域,在1312年的文檔中有記載,1427年,該村莊被命名為斯沃倫貝格(Swalenbergh),在1754年鍛造的教堂大鐘上刻有Schwalenbergae字樣。德語詞匯「berg」的含義,是指地形上的山,甚至丘陵般高度,視覺裡平坦矗立的山崗景觀,也算「berg」。

「天鵝山莊」的村徽。圖/田牧

我們鄉村的中心廣場有一座教堂,始建於1547年。歐洲自古是政教合一的制度,教堂的建立,意味著教區的誕生,意味著村鎮的建立,教堂自然成為這個區域的中心與心臟。教區的最高行政長官一直是牧師。

別小瞧了我們的鄉村,自1853年起,我們這教區成為行政市,並產生了第一任市長,他叫卡爾·威廉·勞夫斯(Carl Wilhelm Laufs)。1972年地方城市重組之前,「天鵝山莊」一直是獨立的自治市,還包括四個緊連的自然村落,擁有1613名居民(截至2010年2月28日),我們村現歸屬埃克倫茨市鎮(Erkelenz)管轄,又回歸到行政鄉村。

其實對我來說,疑團還是未解開,村鎮的徽章異常醒目,上半部是紅色城垛,屬帝國統治的象徵,下半部是一座山上矗立著欲展翅的白天鵝,究竟表達何意呢?

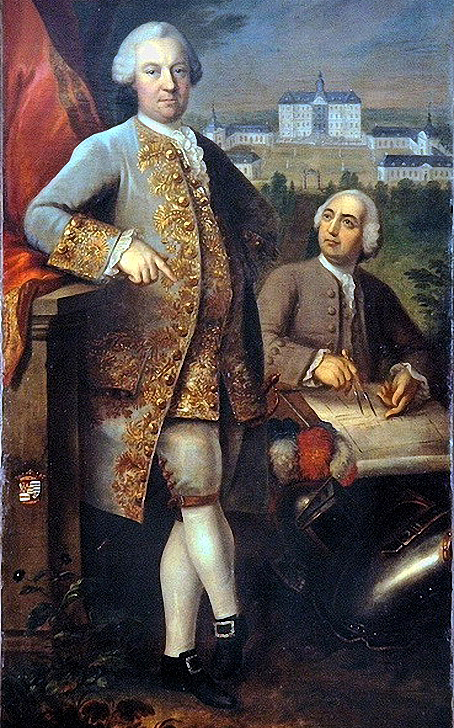

根據歷史資料記載,1750年,我們教區屬於威廉·奧托·弗里德里希·馮·誇特(Wilhelm Otto Friedrich von Quadt)伯爵的領地,誇特家族是萊茵河下遊貴族,1262年就有史料記載。1752年,維克拉斯(Wickrath)公國建立。這天鵝標記可以從誇特伯爵家族的紋章中找到,由此得到了這個一知半解的結論。

威廉·奧托·弗里德里希·馮·誇特伯爵(左)。圖/田牧

2、尋找「市政廳樓房」

我從村誌上曾看到一張「市政廳樓房」的照片,趁著疫情期間得閑,開始查找市政廳舊樓。我端詳著老照片,從黑白照片外形來看,與村裡的舊樓房長相差不多,我從「市政廳」的外牆是深色,及房頂中間有凸出部分的特徵,捧著照片,沿著一幢幢老屋去核對。遇到村裡老人,原準備打聽,但疫情期間怕人心存忌諱,人與人需保持相當距離,也就作罷了,一直走遍了整個村落,也不見市政廳的蹤跡,它去了哪兒呢?

村誌上市政廳辦公樓照片。圖/田牧

有一天,站在村中心的廣場上,面對鄰居家的樓房,恍然覺得這幢白樓似乎就是照片上的「市政廳樓房」,它矗立在村中心廣場的東側,門樓上印刻著白天鵝的鄉村徽章,由於現在樓房外牆被粉刷成白色,且已歸屬私人房產,我就從未與「市政廳樓房」聯繫起來相認。

過去的市政廳樓宇,今日被改裝成出租住宅樓。圖/田牧

前些天,遇到該房東的女兒,我拿著照片向她詢問,得到了確認的答覆,她指著樓房,讓我看正面的拱形門樓,及門樓上的徽章,這都是原來的市政廳留下的,隔壁連著的房子是消防隊。自撤銷市政廳後,此樓被改裝成出租住宅樓。我又問:那這房子是如何變成白樓的呢?她說:不知道,我父母是1975年買下這棟樓的,買下時已經是白色了。正可謂是:踏破鐵鞋無覓處,得來全不費功夫。

為什麼變成了白樓?我想起了我家另一側的鄰居,他們家經營著我們村唯一的小超市。我家居住的老屋,最早就是購買「市政廳樓房」房主的房產,原先是我們村上唯一的肉鋪店。上世紀「二戰」期間,我們居住的這樓被摧毀,戰後重新修建,鄰居老奶奶曾不止一次地告訴我們:你家三樓的主房樑,原先是我家的,是他們偷我家的。一聽就是半個多世紀的積怨,應該說,這兩家都是我們村的土豪。估計是否「二戰」後維修時塗上了白色的外牆?

1972年,我們村劃歸了4公里外的埃克倫茨市鎮。村裡的一些行政事務,又由教區兼管了,教區辦公樓建於1722年。

3、村裡的猶太紀念碑

在我們村的西邊,有一個猶太公墓和紀念碑。

原來,1600年至1938年間,我們村還曾有過一個猶太人社區,主要集中在林奇斯小路(Lindches Weg)一帶,在一片芳草地上豎立著一塊紀念碑,原先是猶太教堂的地址。1808年至1847年,猶太人社區屬相距約40公裡外的克雷費爾德(Krefeld)修道院管轄。自1821年以來,猶太人社區也建造了學校的校舍,以私人課程的形式教授「猶太課程」。1860年後,猶太人社區開始籌劃在「天鵝山莊」建立一所以色列學校。從1870年開始,周邊的猶太教堂與社區至少有40多個孩子,在這所學校上課。

19世紀末,猶太人口開始逐漸移居到城市。到1930年左右,只有少數猶太人還居住在「天鵝山莊」。

1938年11月,德國發生了「納粹大屠殺」事件,也有稱「猶太人大屠殺」,是納粹德國及協約國對近600萬猶太人實施的種族滅絕行動。當時歐洲共有近900萬猶太人,其中近三分之二被害。屠殺發生於納粹德國、德占歐洲地區及納粹德國盟國所控區域。

村裡的猶太公墓與猶太紀念碑一側。圖/田牧

我們村也未能倖免,猶太教堂遭到本村與埃克倫茨市鎮的納粹黨、及希特勒青年團的破壞與拆除,內部的木頭被人們拿回家當作柴火,整個教堂建築完全被毀,猶太公墓中的所有墓碑都被摧毀,並被一些農民盜竊後,用來加固自己家門口的車道。村裡居住的所有猶太人,被驅逐出村,或被集體送往納粹集中營。

2003年,人們在猶太教堂舊址上豎立了一塊碑文,紀念猶太人社區、林奇斯小路上的猶太教堂,及猶太公墓等。2010年以來,埃爾克倫茲(Erkelenz)一路上出現了一系列匾牌,是反對遺忘之路。

4、兩次世界大戰紀念碑

在鄉村的中央廣場坐北朝南,也是基督教堂前,有一座兩次世界大戰紀念碑,碑文是:「他們為我們而死(Sie starben für uns)」1914〜1918年,及1939〜1945年。

兩次世界大戰中,我們村在戰場上的戰死者,在村誌上都有記錄、姓名、住址、戰死的年份。「一戰」中,我們村的死亡士兵是43人。「二戰」中,我們村的死亡士兵是70人。

1945年2月26日,美軍第9軍84步兵師334團士兵,越過比利時盧爾(Rur)區,直接攻占了「天鵝山莊」,據記載當時有3個兒童被流彈擊中死亡。

德國人的「反戰」,是自下而上的,是民間的覺醒開始,他們不會忘卻戰爭奪去了親人,他們不要戰爭,教堂前的紀念碑,「天鵝山莊」的村誌,提醒每一個村民牢記,「天鵝山莊」不要戰爭,「天鵝山莊」永遠反對戰爭!

5、村裡的普及教育

德國鄉村同樣重視教育,我們村最早建造的校舍,可追溯到1600年,該校舍在1777年,遭到了鄉村大火的破壞,同年又重新建造。1792年規劃學校擴建,但直到1821年才落實。法國占領期間,除了村東面的學校外,在村西的根霍夫也設有一所臨時性的小型學校。由於學生人數的不斷增加,1858年,在相距一公裡的鄰村也建了另一所學校。

村裡的舊小學校舍。圖/田牧

有這麼幾個數據:

1825年,村民是931人,學生有186人。1835年,村民是988人,學生有194人。1845年,村民是1090人,學生有244人。我忽然想起李白的詩句:「今人不見古時月,今月曾經照古人。」說明在那個年代,德國真是太平盛世、一派祥和,村民們農耕餘暇時,沈浸於幸福家庭生活中,我們村可謂是繁榮昌盛、人丁興旺,教育普及。

今日學校的校舍。圖/田牧

有記載能夠查閱到當年的教師,自1787起,對本村每一位教師都有較詳細的記錄。在村誌中,最早留下的教師照片是1834〜1882任教的Johann Heß,及1850〜1895任教的Johannes Kamper。

數百年來,村裡學校的校舍,已幾經變遷,一次次擴建,以新校舍取代。現在村裡的校舍是1955〜1957年建造的。我女兒的小學四年,就在這所小學渡過。讓為父的我頗為得意的是,他們那一屆的畢業典禮是由神父與我女兒一起主持的,尤其特別的是,這個典禮是基督教和天主教合辦的,著黑袍的基督教牧師和穿白袍的天主教神父一同站在台上為孩子們祝禱,體現出一種包容和相互尊重的精神。

借此,筆者三言兩語閑談幾句我們村的變遷記,與讀者分享。

天主教神父與作者女兒(左1)主持畢業典禮,後面穿黑袍坐著的是基督教牧師。圖/田牧

專文屬作者個人意見,文責歸屬作者,本報提供意見交流平台,不代表本報立場。