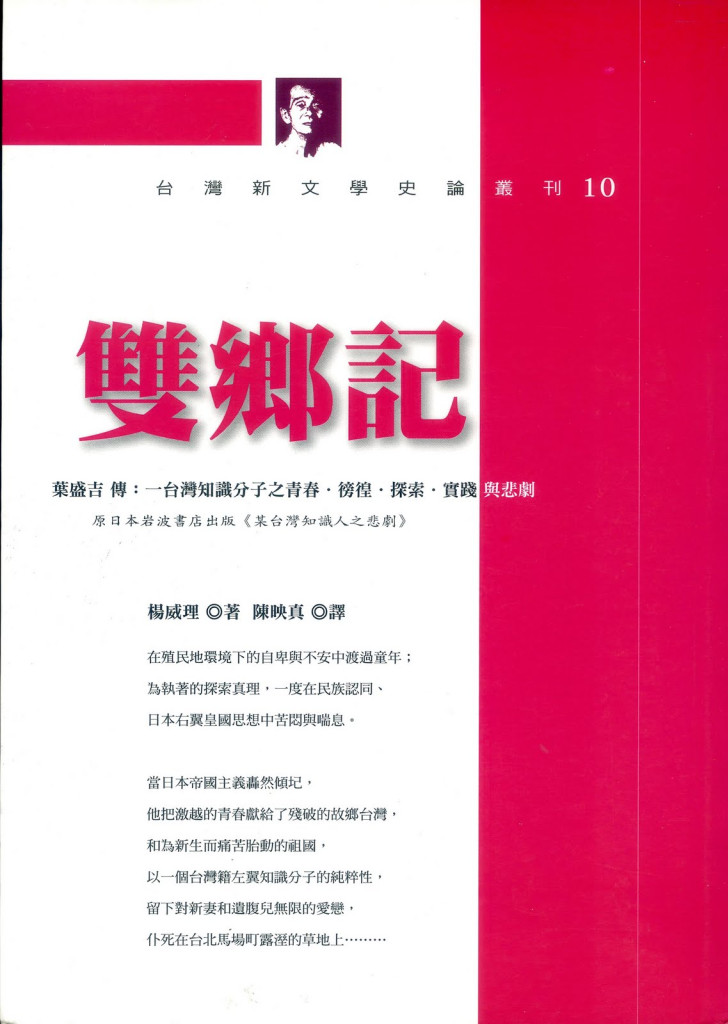

《雙鄉記》閱讀心得

子夜12點37分,我望了一下床頭的鬧鐘,葉盛吉《雙鄉記》讀畢。夜很靜,聽得見風穿過樹梢的聲音。此刻的我,睡意盡消,閉目遙想這位人生正值風華的青年,在走赴刑場當下的感受,「只要是一條正確的道路,抵死我也要堅持走下去的 」(頁226),這是何等固執的堅持?其他的受難者,例如曾在中國抗日也目睹戰後國民黨的頹敗的鍾浩東、 堅信思想無罪的許強、為紅色中國而努力的郭琇琮,是否也都因著理想而無懼無悔 ?獨在異鄉的我,思緒頓時被帶回那個我來不及參與的時空。朝馬場町駛去的卡車上,幌馬車的旋律不是再會,而是訣別的手勢。

猶記得多年前,我提著簡單的行李,隻身離台求學。二十多歲的黃金歲月在西方國家渡過,當時的我年少輕狂,一點點叛逆、 一點點頹靡,對世界有著無限的好奇與疑問。餵養我知識胃口的多是西方文學。葉慈念茲在茲的居爾特文化傳承、康拉德對人性深處蠻荒的反思,還有普希金對零餘者的刻畫,都讓我著迷。無意間接觸到台灣三十年代作家列傳,方才驚覺自己對台灣的認識竟如此有限。心虛敦促著我,開始吞食一本又一本的台灣文史書籍。隔年暑假返台,頂著八月的豔陽,我親赴仍在和平東路的前衛出版社,一口氣搬回數十本台灣作家全集。賴和筆下對勞動者的悲憫、呂赫若對殖民現代性的針砭、張文環與鍾理和作品中梅山及美濃風情畫,還有龍瑛宗筆下在現實傾軋下萎頓怯弱的陳有三恰與翁鬧筆下那優柔而自我的林春生。我謙卑而恭敬地捧讀,追尋前人的精神軌跡,潛泳在這文學饗宴中,殊不知自己日後的學術方向也將從此轉舵,駛向原初。那是我與台灣文學的初戀。像五月的梅雨,綿綿密密。而這初戀的情懷,那份對於台灣別有的溫柔在《雙鄉記》的閱讀過程中又重新被牽動。

《雙鄉記》因大量以葉盛吉的日記入手,比起一般文史書籍更有份真實而細膩的基調。沒有歌功頌德,也不流於感傷,而是平實地記下葉盛吉從小到大思想的成型與幾度幽婉的轉向,以及他對愛情的渴求與苦悶。孩提時的他在台灣與日本交融的環境下成長,既耽讀日本少年雜誌,也懷念台式鄉下廟會的喧鬧,童心澄朗而無矛盾。中學時期,父親將他送到台南一中就讀,在這所以日本人為主的學校,葉盛吉被殖民者的身份成了一種尷尬的印記,民族問題逐漸浮現。書中提及日本人對台灣人的負面刻板印象,讓我不禁想起杜聰明醫師在回憶錄裡寫到他在京都當學生時,為了能「光明正大」地買豬肝來吃,總對肉販說是大學實驗要用的這段往事。面對嘲弄,個性內向而靦腆的葉盛吉除了淡然處之,也在日記中寫下「與自己不同的東西,絕未必是壞東西」(頁27),期勉自己看待他人的異質文化時能設身處地,抱持寬容與開放的心理。

留日準備報考高中期間,葉盛吉的民族意識益加覺醒。他為法農後殖民經典中“我是誰?”的提問所擾,鬱鬱寡歡。高校時期,雖然他極欲在台灣與日本之間苦求兩全之計,但終究向右傾斜,期待從日本「八絃一宇」的原理超越民族血統。不多久,葉盛吉即開始質疑日本「八絃一宇」的理想,勘破猶太研背後的利己與狹隘。他寫道:「大理想的實現,絕不是把臣屬於自己的民族之增加,稱為『共存共榮』」(頁142)。於是, 他轉向中國文史,繼續踽踽尋求身心安頓之道。也是在此時,他意識到了理論與實際的落差,從書齋出走,對庶民大眾產生了濃厚興趣。他思想上的轉變看似突兀,但潛心來看,不難發現葉盛吉頗具國際觀的反殖民、反壓迫的終極目標,只是如何達致的方法不同罷了。

特別喜歡書中描繪的葉盛吉與日本平民百姓的幾段,尤其他與伊藤老伯的忘年之交。不論是戰爭末期時局的困頓,抑或戰後民生的凋敝,大抵戰爭沒有真正的勝利者。酷愛文學的伊藤老伯即便生活艱難,依然不改其志節,凸顯了日本東北農民的純樸天性。也是在這遺世獨立的志波姬村,葉盛吉得知日本宣布投降。覆雪的栗駒山見證了亂世下跨種族的相知與盛情,惜別之際怎不教人黯然?同樣令人感動的是日本孩童們的天真,讀到葉盛吉將二高的蜜蜂校徽摘下,送給在電車上萍水相逢的一對小姐妹,想必臘月的清冷也會被她們的笑靨所溶化。原來,生命中的醜惡與美麗竟如此參差並存著。同樣讓我留下深刻印象的還有葉盛吉的另兩段經歷。一是他對無產者的跟蹤,甚至給了無產者五升大米,充分發揮了他的行動主義與惻隱之心。 二是他的紅燈區初體驗。浪漫理想如他,無怪連他的狎玩經歷都流露出對弱者的同情。

1945年10月19日,返台後的葉盛吉在日記中寫下:「為了正氣,我要奮進到底。」字句自勉(頁186)。然而,家園的百廢待舉與二二八事件的衝擊,終讓他皈依了共產主義信仰。內地的旅行經驗,人民力量的鼓舞,建設新中國之夢儼然近在咫尺。無奈歷史弄人,在國民黨的肅共下,他激越的青春如斷了弦的琴,在正高亢悠揚時嘎然而止。讀著他殞命前自獄中寫給剛出世的兒子的信,我泫然欲泣。他熾熱的理想,那超越對自身生命與對妻兒之愛戀的崇高而純情的追尋力透紙背。幽囚期間,他不求家人的諒解, 但不忘安慰家人,甚至禱告以讓信仰基督教的岳父母放心,何等至情至性!從皇民炮灰到匪諜,再從匪諜到文革下的右派,台灣人的身份在時局的劇變下竟是一再淪為統治者刀下俎肉的滄桑。思想無罪,是太過理想,還是生錯了時代?我反問自己,若我也走過同樣的生命歷程,是不是也會步上這條孤寂而無法回頭的漫漫長路?即便以青春韶華為祭獻也沒有怨懟、義無返顧?如此憂懷抗俗的短暫生命,在某程度上該是至福而充實的吧!

從葉盛吉身上,我們可看到無數在日治台灣下成長的精英份子精神上的徬徨與追索——對日本都會的繁華心生嚮往,認真地努力「成為」日本人以求能被「一視同仁」地被對待,甚至不惜否定自己的「台灣性」——但在生活中,卻總有那麼幾次讓人難堪的經驗提醒著這些旅日青年「成為」(becoming)日本人,與「是」(being)日本人之中那不可跨越的鴻溝,而這也是「同化」論述的虛幻性所在。再者,從台灣人身份的「本島我」轉換成日本人的「皇民我」涉及了心智層面的「內化」,過程中存有太多民族階級的矛盾,葉盛吉的二高歲月不啻印證了皇民煉成之路的悽惶與焦慮。

書中除了葉盛吉的個人故事,亦是作者楊威理的故事。當初兩人在台北告別,各奔東西,時隔40載,楊氏方知當年與他激辯的至友早已離開人世。而他投向赤色中國後在文革期間飽受磨難,經年致力於中國的解放,孰料最終迎來的竟是六四天安門的鎮壓,悠悠青壯歲月的虛擲情何以堪?置身近代的東亞變局,台灣的認同問題始終難解 - 面對日本的現代性,台灣顯得落後;與中國人坦誠,卻未必能得到信賴;留守台灣,又無法避免被殖民之苦悶。20世紀中葉,兩個熱血青年,騷動靈魂下同是對台灣的繫念以及對自由與民主之追求。一個留守台灣,一個奔赴中國,分道揚鑣卻都難逃威權體制的暴力,教人唏噓。

葉盛吉仆死至今,60個春秋已逝,上個世紀中葉充斥肅殺氛圍的馬場町已成了紀念公園,清風白雲,徒留土丘悼念著當年為求改革而喪命的仁人志士。如今台灣民主轉型的進程已漸上軌道,人權比起昔日的威權時代也有了基本的保障。好不容易,葉盛吉眼中戰後台灣社會「race 間的憎惡」(頁230)已逐漸凝成本土化的共識,然而,持續拉開的財富差距所帶來的階級問題仍待解決。當我們面對台灣的未來各自表態,甚或互相叫囂時,能否洞悉自己的偏見,理性地尊重他人與自己背道而馳的政治遠景?在構築台灣兩千三百萬人口的共同未來時,冠冕堂皇的修辭與空洞口號之噪音,是不是已淹沒了誰該為白色恐怖時期的不當審判與不義負責的詰問?轉型正義絕不僅只是補償方案的制定,我們更急切需要的是反思歷史的坦蕩態度和勇於批判的社會倫理。沒有公義與真相,民主的轉型終將只是一場頹然未竟之事業。葉盛吉之輩視死如歸的堅定信仰更讓政客們在競逐政治資本時的游移投機顯得猥瑣。

隨著政權的移轉,意識形態的遞嬗,不論是在國民黨的反共大纛下,還是部份民進黨人寄情的台獨理念下,這些曾為共產主義著迷的身影在藍綠對峙的當前社會竟如飽經離散的老兵一樣格格不入,孤寥異常。彷若,只剩陳映真<山路>中的蔡千惠仍以無比虔敬的心,背負著這沈重的歷史記憶,像薛西佛斯背石上山苦行僧般地贖罪。如今物質條件優渥的我們,激昂的青春是否早就甘之如飴地被蜷養?或者,我們也會像葉盛吉一樣為了己身的信仰而雄辯滔滔,也會像呂赫若、鍾浩東、藍明谷一樣在革命之途上薪傳下去?回望過去白色恐怖時期無數高貴和無辜的犧牲時,是否還有人願意接住他們手上的火炬,在蜿蜒幽深的黑暗中繼續前行? 面對歷史的罅隙,我們該提醒自己,正是這種不同的異議聲音在有著世界最長的戒嚴體制的台灣孕育了民主胎動之開端。沒有這段史前史,又焉能坐享今日的果實?

《雙鄉記》掩卷,我想,它是一個起點,而不是終點。至少,對於居處海外的我,它為我開啟了重探台灣歷史的一扇窗口。在思索日本的殖民遺跡時,能在親日與抗日(或愛台與賣台)黑白兩分之外,用更多的寬容來擔待這些深為雙鄉認同而苦的靈魂;在忖度50年代白色恐怖時,得以辨別在國共意識形態操弄下的歷史書寫如何被曲解、明白當時殉難的先輩們對台灣如何解放的路徑作出諸多方向歧異的個人抉擇。不論身留台灣,還是潛往赤色中國或戰後的日本,或自治、或獨立,相同的是為自身堅信的理念孜孜不倦的努力。踏著葉盛吉的腳步,我從浮著榻榻米香氣的南台灣日式房舍出發,走過東京代表的殖民現代性與軍國主義,然後轉入南京代表的國民黨政權接收台灣的歡欣到幻滅,再到北京代表的共產主義信念,亦步亦趨地繞行這迴路。這喬治柯爾(George Kerr)筆下新生的一代,以血淚鑿出了戰後初期渴望民主的譜系。他們曲折憂悒的人生步履,泛著微光,映照著20世紀台灣歷史上皇民化與白色恐怖的兩次極度例外狀態。

輾轉反側,我憶起第一次閱讀日治時期文學時那難以言說的悸動。而今思緒隨著《雙鄉記》的文字飄洋過海,再度回到了台灣海峽上蕃薯狀的亞熱帶島嶼-那原本遺世獨立,連雅堂筆下的婆娑之洋,美麗之島。置身九千八百多公里之外的我依著葉盛吉那世代的理想按圖索驥,在情緒翻湧中掂量著自己的近鄉情怯。回首初負笈海外時的少不經事,十多年來的旅路已然恍若隔世。如今的我,過了而立之年,少了叛逆與頹靡,在戚戚於浮世中卻總仍堅持著那麼一點精神的浪漫,唯恐在現實逼仄下,生命就這麼了無逸興、索然無味地凋零。一如今晚,我放任自己沈浸在台灣左翼知識份子青春有夢,永不言棄的遺緒中,重溫與那片土地的愛戀。這份愛戀繞行了近乎四分之一個地球才姍姍來遲。因著它,讓我匍匐於惶惑時不至迷失,情感上不再匱乏。

夜更深、更沈了,像1950年代那風聲鶴唳的漆黑,葉盛吉們近似阿崗本(Giorgio Agamben)理論中裸命(bare life)狀態的存在,如此脆弱但又何等堅韌。在歷史斑駁迂迴的潮流中,我遙祭他們的純粹與生命的亮度,心存感念地期許過去的錯誤不會再重演,也試圖為自四六事件以來的戒嚴體制帶給台灣社會的影響找出一個答案。昔日父執輩的喑啞是否成了現今年輕人的遺忘?黎明的馬場町草地猶溼,是朝露抑或從容的淚水?薄暮中的低吟,是鍾浩東在哼著幌馬車之歌,還是許強在唱著國際歌?那時的左翼青年若還健在,會否像年逾七旬的大衛哈維(David Harvey)一樣,鬢蒼髮白之暮年仍固守社會主義烏托邦的堡壘,不忘偶爾對資本主義的危機撻伐幾句?生命無法重來,流金華年荏苒。如果,我能在槍決前的剎那叫時光停格。

林姵吟:倫敦大學東亞語文與文化博士

長年在英倫求學與工作

2011年執教於英國

主要教授現代中文文學,歷史與電影,尤偏重台灣文史

喜閱讀寫作,觀影看戲

也喜音樂與旅行

※文章轉載自【陳文成博士紀念基金會】「閱讀台灣 探索自己」2011年得獎作品

【大專暨社會組優選】