1966年5月27日,剛滿25歲的鮑勃·迪倫踏上巡回演唱的最後一站:倫敦皇家艾伯特大廳的舞臺——這差點變成他生命中的最後一場演出。

於浩歌狂熱之際中寒;

於天上看見深淵。

於一切眼中看見無所有;

於無所希望中得救。——魯迅,1925年

險些致命的演唱會

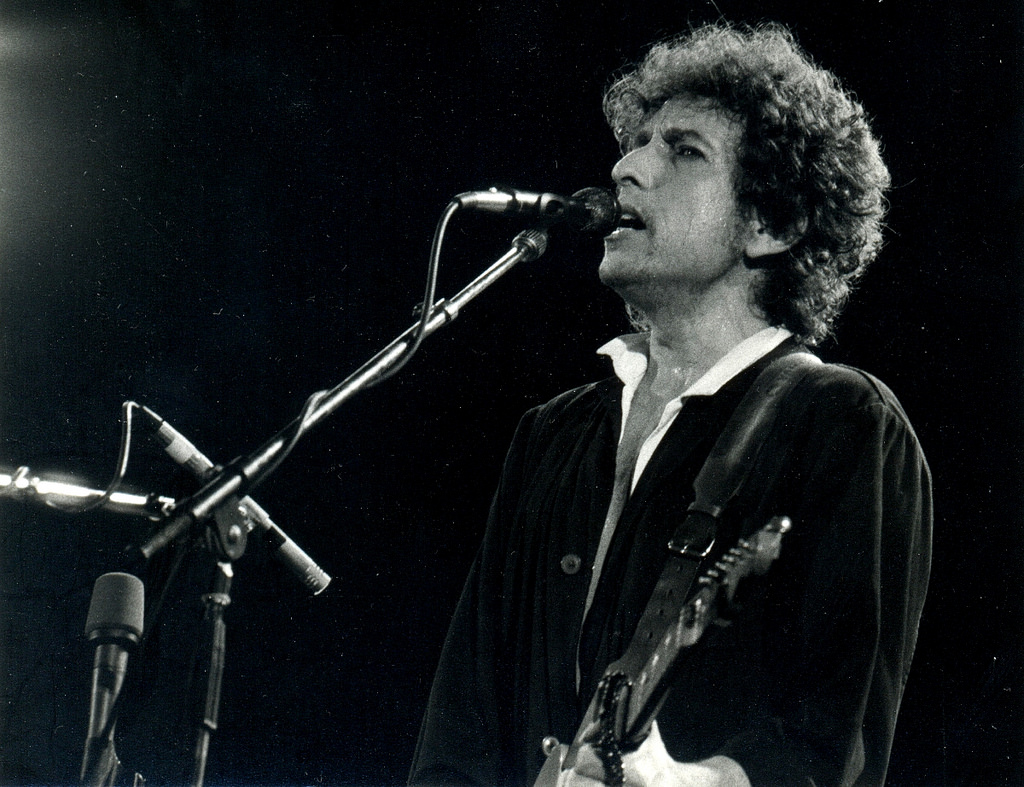

這是最後一場演唱會了。鮑勃· 迪倫在漫天掌聲中緩步上臺,時間是1966年5月27日。一束聚光燈從倫敦皇家艾伯特大廳(The RoyalAlbert Hall)漆黑的天幕斜射下來,籠罩著迪倫和他的吉他,把瘦長的影子打在背後的布幕上,琴身不時隨著身軀的傾側反射出刺眼的亮光。

迪倫的頭發糾結夾纏、散亂地爆開,宛若火山噴發瞬間凝定的熊熊煙霧。他的膚色呈現病態的蒼白,原本圓潤的臉龐整個瘦了下來,困頓的雙眼漫無目標地遊移著。那個態勢,似乎隨時身子一傾就要倒在舞臺上了。他像醉漢一樣顫巍巍地站定,靜靜等待掌聲止歇,然後不發一言,刷起木吉他,清脆的撥弦聲頓時響徹整個大廳。迪倫緩緩開口:

她擁有她需要的一切/她是藝匠/她從不回眸

她能萃取出夜晚的幽暗/繼而染黑白晝……

She's got everything she needs

She's an artist, she don't look back

She can take the dark out of the nighttime

And paint the daytime black(選自 She Belongs to Me)

兩天前,迪倫剛剛過完25歲生日,然而他沙啞、疲倦的聲嗓,只能屬於兩百歲的蒼老靈魂。他像一抹鬼影飄浮在舞臺上,成串詭奇的意象自唇齒間源源不絕滾動而出,瀰漫開來,把所有聆聽者攫進濃稠綿密的樂音中,逐漸滅頂。

She Belongs to Me - Bob Dylan

迪倫撥弄著琴弦,一字一句唱著佶屈聱牙的歌詞,他唱得極慢,仿佛要重新確認每個詞匯的定義一樣,把每個音節都拉得長長的,令人擔心他是不是要在舞臺上睡著了。強光照射下,迪倫迷離的雙眼看不見舞臺下的人群,他聚精會神彈著吉他,不按章法地吹著架在脖子上的口琴,蒼涼淒厲的音色破空而出,迤邐蜿蜒,令人汗毛倒豎。他不再意識到臺下一排排的觀眾,只偶爾昂首向天頂的強光,沈溺在歌詞織就的幻境,一腳踏進了黎明與暗夜的曖昧交界:

聖母依舊沒有現身/我們看見空著的牢籠都已蝕壞

布幔曾一度翻湧/在彼處她的舞臺

提琴手正踏上旅途/他寫道:

曾經虧欠的物事/如今盡皆償還

在載魚的貨車後座/我的良知爆炸開來

口琴吹奏著/骷髏的樂符以及雨水……

And Madonna, she still has not showed, we see this empty cage now corrode

Where her cape of the stage once had flowed

The fiddler, he now steps to the road

He writes everything's been returned which was owed

On the back of the fish truck that loads

While my conscience explodes

The harmonicas play the skeleton keys and the rain...(選自 Visions of Johanna )

Visions of Johanna-Bob Dylan

觀眾的掌聲聽起來有些遲疑,困惑顯然多於贊嘆。就像迪倫自己唱的:

我們困坐,擱淺在這里

卻又竭盡所能地否認……

We sit here stranded

though we're all doin' our best to deny it...(選自 Visions of Johanna)

事實上,有不少人是為了鬧場才來的。他們知道:結束上半場自彈自唱的表演之後,迪倫要和一個五人組搖滾樂團一齊登臺,肩上的木吉他即將換成一柄通體黑亮的FenderTelecaster,凝滯的氣氛也將轉為狂囂暴烈。這些不滿的群眾靜靜坐著,準備等下半場節目再給他難看。對他們來說,迪倫是個背棄理想、無可救藥的變節者。這是怎麽回事?

鮑勃·迪倫,與過去一刀兩斷

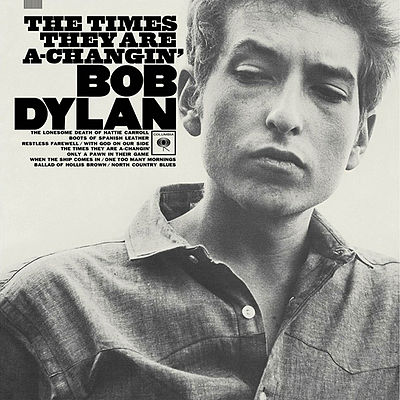

迪倫的一夕成名,從瓊· 貝茲在1963年的新港(Newport)民謠音樂節帶他上臺合唱《在風中飄蕩》(Blowin' in the Wind)轟動全場算起,到這時才不過三年,這個來自明尼蘇達州的男孩卻已經永遠改變了流行音樂的模樣。只消看看1964年的《時代正在改變》(The Times They Are A-Changin')和1965年的《通通帶回家》(Bringing It All Back Home)兩張唱片封面就可以明白,短短一年之間,迪倫的變化有多大。

1964年那幅照片是黑白分明的高反差,一顆腦袋就占掉了大半個畫面。瘦削的迪倫紮著一頭洗衣刷似的短發,穿著粗布襯衫,眉頭緊蹙,冷冷往下睨視,仿佛要用淩厲的目光殺死世間所有的罪惡與不義。這張封面的一切,連同印刷字體在內,都在告訴你這張專輯有多麽嚴肅、多麽沈重—再也沒有比這幀相片更完美的「抗議歌手」形象了。

然而僅僅一年之後,迪倫坐在擺滿雅致飾物的沙龍,換上了一身剪裁合度的西裝,穿著硬領襯衫,露出精巧的袖扣,摟著一只長毛貓,身後斜躺著一位仿佛剛從法國電影里走出來的紅衣女子,用完美的手勢捏著一支香煙-當年歌迷煞有介事地傳說這位女子其實就是迪倫本人扮裝演出,可惜並非如此,她是迪倫經紀人的妻子。畫面外圍那圈柔焦效果,替這幅精心布局的場景增添了幾分華麗頹廢的神秘感。把標題遮去,你幾乎不可能認出這兩張照片上的男子竟是同一個人。

這兩幀完全對立的相片,意味著迪倫已經跟過去的自己一刀兩斷了。1965年4月25日,迪倫推出一張名為《地下鄉愁藍調》(SubterraneanHomesick Blues )的單曲唱片,徹底放棄了口琴木吉他的民謠詩人形象,改用搖滾樂團伴奏,結果成為迪倫第一支打進排行榜前40名的單曲。在專放暢銷歌曲的電臺節目里,人們聽到輕快的搖滾節奏竟然配上了這種挑釁、調皮的歌詞:

“不要跟隨領袖/看好你的停車表……你不需要一個氣象員/來告訴你風往哪個方向吹。”

這首歌夾雜在排行榜上一堆偶像情歌中間,簡直就像高中畢業舞會上忽然闖進來賣藝的流浪漢,把學校樂隊趕下臺,自顧自唱起唆唆的勸世歌。

不過,許多人不喜歡迪倫這樣的轉變。大多數的民謠聽眾是自許為「垮掉的一代」(beatniks)的知識青年,對媚眾的流行音樂深惡痛絕。對他們來說,搖滾樂就是幾個穿著滑稽制服的傻笑偶像,拿著電吉他在熒幕上蹦蹦跳跳,唱些沖浪飆車泡馬子之類的玩意兒。這種東西只能拿來騙騙十來歲的青少年,迪倫搞搖滾根本是嘩眾取寵、出賣良心,不僅背叛了當初栽培他的民謠圈,更嚴重褻瀆了當代美國民謠從伍迪· 格思里(Woody Guthrie)到皮特・西格(Pete Seeger)一脈相傳的老左派知識分子傳統。

The Times They Are A Changin'-Bob Dylan 1964

《Bringing It All Back Home》–Bob Dylan

事實上,迪倫從來就不甘被囿在那個老傳統里。他的野心太大,完全沒有可以追尋的典範,只能單槍匹馬、奮力闢出一條險路。從粗布襯衫牛仔褲到爆炸頭墨鏡法蘭絨西裝長筒靴,從一柄木吉他一支口琴到狂暴放肆的搖滾樂團,從主題鮮明的抗議歌曲到揉合蘭波(Arthur Rimbaud)、艾略特(T. S. Eliot)和金斯堡(Allen Ginsberg)風格的晦澀詩句,迪倫孤獨地走在整個世代的前端,步伐太大、腳程太遠,完全沒有人跟得上。毫不誇張地說,即使他此刻死在艾伯特大廳的舞臺上,一筆抹掉此後數十年的種種,僅只這短短三年,也足以在樂史留下不朽的傳奇了。

歌迷跟蹤他跑遍全國,只為喝倒彩

這次巡回演唱已經斷斷續續進行了九個月。從紐約開始,踏遍美國本土,之後是澳大利亞、瑞典、丹麥、愛爾蘭、英國、法國,再折回英國,以連續兩天在倫敦艾伯特大廳的演出作結,這絕不是一趟輕鬆的旅程。從1965年8月28日踏上紐約森丘網球館(Forest Hill Tennis Stadium)的舞臺開始,來自觀眾席的噓聲與倒彩就未嘗間斷。

日復一日,迪倫和他的樂團來到一個新的城市,表演,被憤怒的歌迷喝倒彩;接著轉向下一個城市,繼續表演、繼續被喝倒彩—歌迷甚至包車跟著迪倫到每個城市,只為當著他的面大聲鼓噪。場場爆滿的演唱會,總是從迪倫背著電吉他現身的那一刻就充斥著怒罵和噓聲。

流行音樂史上從來沒有誰能激起這樣的公憤,讓歌迷甘願跟蹤他跑遍全國,僅僅為了喝倒彩。替他伴奏的樂團名叫「鷹」(Hawks),平均年齡還不到22歲。鼓手萊文・赫爾姆(Levon Helm)受不了每天被噓的壓力,掛冠求去;吉他手羅比・羅賓遜(Robbie Robertson)多年之後回憶起當時種種,感慨地說:每一場演出,他們在滿室鼓噪中結束表演,回到旅館,挫敗沮喪之餘,總會重新聆聽當夜的現場錄音,然後說:「操!我們明明棒透了,為什麽他們不喜歡?」

迪倫和他的樂團其實是在全無前例可循的情形下,進行搖滾史上第一遭激烈、大膽的實驗。他們把演唱會當成即席創作的場所,在舞臺上摸索「新的聲音」,夜復一夜,迪倫的作品在舞臺上發展出和原始版本完全不同的面目。以當時的演出環境而言,要實現這樣的野心,先天上極其艱困:搖滾樂是一門誕生才不過十年的新興藝術,一般的巡回演唱純粹是為了促銷唱片,現場器材只能算聊備一格,演唱會的「看秀」意義遠大於「聽歌」,沒有人把舞臺音響認認真真當一回事。就在迪倫擁抱搖滾樂的同時,披頭士正在歐美各地巡回演唱,但是現場除了歌迷的尖叫聲,什麽也聽不見—事實上,連站在舞臺上演唱的披頭士都聽不到自己的聲音,演出品質可想而知。當年看過披頭士演唱會的人表示:就算他們一人拿一支掃把裝裝樣子,大概也不會有什麽差別。兩相比較,迪倫的企圖著實令人咋舌。

迪倫已經有好幾個禮拜完全沒合眼。他靠安非他命(Amphetamine)提神,喝大量的咖啡,在所有人都沈沈睡去的時分仍坐在打字機前,叼著煙,劈里啪啦敲著一行行的詩句,等待天明。他並不在意進一步虐待自己的身軀:酒精、藥物(可能是海洛因,可能是古柯鹼),還有不斷投懷送抱的女子們姣好的肉體—迪倫在急速耗竭自己的能量,而且唯恐不夠快似的,他在兩頭燃燒的蠟燭中央又架起一盆烈火,任憑這一切加速摧毀自己。他獨自站在艾伯特大廳的舞臺上,唱了七首歌,50分鐘已經過去。中場休息之前的最後一首歌,是著名的《鈴鼓先生》(Mr.Tambourine Man ):

嘿!鈴鼓先生,為我奏一曲

我還不想睡,而且無處可歸

嘿!鈴鼓先生,為我奏一曲

在這鏗鏘的晨早,讓我與你同去⋯⋯

Hey! Mr. Tambourine Man, play a song for me

I'm not sleepy and there is no place I'm going to

Hey! Mr. Tambourine Man, play a song for me

In the jingle jangle morning I'll come followin' you...

儘管你也許聽見笑聲,旋轉著、瘋狂地擺蕩,越過烈陽

那並不針對誰,只是漫長路途逸出的聲響

況且藍天之上,並無柵欄阻擋

若你還聽見模糊的印跡,韻腳跳躍旋轉

與你的鈴鼓唱和,那只是跟在身後,一個衣衫襤褸的小丑

我並不介意,畢竟他捕捉的,只是

你眼中的一抹淡影……

然後帶我消失罷,穿過意識底層的煙圈

沈入時光深處霧蒙蒙的廢墟,遠遠越過凍僵的寒葉

穿出陰森悚慄的樹林,來到多風的沙灘

與狂亂傷悲的扭曲界域,遙遙隔開

是的,在鉆石的天空下起舞,一只手自在地揮呀揮

側影反襯著海水,四周是圓場的黃沙

帶著一切記憶與命運,潛入波濤之下

明天到來之前,且讓我把今日忘懷⋯⋯

Though you might hear laughin' , spinnin' , swingin' madly across the sun

It's not aimed at anyone, it's just escapin' on the run

And but for the sky there are no fences facin'

And if you hear vague traces of skippin' reels of rhyme

To your tambourine in time, it's just a ragged clown behind

I wouldn't pay it any mind, it's just a shadow you're

Seein' that he's chasing...

Then take me disappearin' through the smoke rings of my mind

Down the foggy ruins of time, far past the frozen leaves

The haunted, frightened trees, out to the windy beach

Far from the twisted reach of crazy sorrow

Yes, to dance beneath the diamond sky with one hand waving free

Silhouetted by the sea, circled by the circus sands

With all memory and fate driven deep beneath the waves

Let me forget about today until tomorrow(選自 Mr.Tambourine Man)

他的聲嗓已經幾乎報廢了,不時在句與句的空當咳嗽著。從他殘破虛弱的聲音,不難嗅出頹敗的氣味正在吞噬他的肉體、咬嚙他的知覺。聽到這樣的聲音,沒有人會相信他還撐得下去。

然而在下半場的演出,迪倫和「鷹」把音量扭到最大,從飄浮在舞臺上的夢遊詩神,變成自焚的猙獰厲鬼。只等迪倫的靴跟用力踏在地板上數拍子,一、二、三、四,整個樂團就會像火球一樣迸炸開來。目睹他們演出的人回憶說:你聽見火箭在教堂里飛竄、原子彈在腳底引爆,震耳欲聾的聲量讓你呼吸困難。觀眾席的鼓噪愈大聲,樂手的滿腔怨怒就愈熾烈,兩相交纏,把舞臺幻化成噪音的戰場,這是地球表面從來沒有出現過的聲音。真正的衝突和暴亂,這時候才要開始。

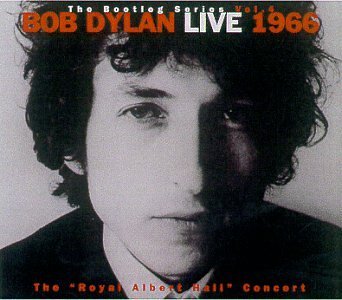

1966年5月27日的艾伯特大廳演唱會,至今仍未正式發行實況錄音(按:詳見下集文末附記)。不過早在七○年代初,這卷母帶的拷貝就已經從唱片公司外流,在一小撮死忠歌迷之間輾轉流傳。這張「出版年鑑上不存在的專輯」,多年來一直籠罩著一圈神秘的光暈,仿佛一旦缺少了它,搖滾史就永遠空著一個「失落的環節」,無法銜接成完整、合理的故事。這張名叫《艾伯特大廳1966》的專輯,在搖滾史的地位幾乎跟《死海殘卷》一樣珍貴。然而,這也是一張不折不扣的非法出版物:唱片封套上通常印著一個奇怪的廠牌,可能是「搖擺豬」(Swingin' Pig),可能是「蠍子」(Scorpion),循線追查下去,你會發現世界上並沒有用這些名字登記的公司。

這種搜集珍稀作品的地下唱片,有個諢號叫「靴子腿」(bootleg)—這個詞原指禁酒令雷厲風行的時代,法外之徒藏在靴筒里的私釀酒,後來引申為所有「未授權出版物」的泛稱。「靴子腿」唱片是搖滾樂迷的致命誘惑—它們打開了通往歷史後臺的門戶,那是一個幽深、複雜的世界。透過「靴子腿」,你可以把每張專輯的制作脈絡、每首歌的誕生過程巨細靡遺地攤開來檢視。你看到創作者如何從支離破碎的點子逐步整合靈感,錘煉出完整的作品,你甚至可以借著被放棄的半成品揣測歷史演進的其他可能。演唱會實況、原版專輯未能收錄的遺珠、著名作品的相異版本、家用錄音機做的試聽帶、電臺訪談、記者會錄音……這些零碎片段共同建構出一座盤根錯節的地下迷宮,與見諸正史的專輯相互輝映。

當然,歌者若是沒有相應的深度與廣度,是不太可能引起搜集者興趣的。流行音樂史上擁有最龐大「靴子腿」目錄的藝人,正是迪倫,而在迪倫數以千計的「靴子腿」清單里,地位最崇隆、爭議最大、版本也最多的,就是這張《艾伯特大廳1966》。

不平靜的1966

1966並不是一個平靜的年份。黑人民權領袖馬爾科姆・X(Malcolm X)在前一年遇刺身亡,陸續引起一連串種族沖突,最後終於在芝加哥掀起了有史以來最嚴重的黑人暴動。地球的另一端,「文化大革命」橫掃全中國,許多左派青年相信這是新生代接管世界的開始。越戰規模持續擴大,反戰的聲浪也隨之高漲,暢銷歌曲榜上出現了許多承襲迪倫早期風格的作品:巴里・麥基爾(Barry McGuire)的《毀滅之夕》(Eve of Destruction )唱著戰爭與毀滅,飛鳥的《轉!轉!轉!》(Turn ! Turn ! Turn !)唱著大時代的動蕩流轉,西蒙和加芬克爾(Simon & Garfunkel)的《寂靜之聲》滿是箴言式的警世詞句,這些「信息歌曲」(message songs)紛紛拿下了排行榜的冠軍。大家都相信:年輕人當家做主的時代終於來臨了,而年輕人的音樂,也將在這場浩浩蕩蕩的革命中扮演推波助瀾的角色。

他們的信念並沒有錯,只是或許低估了「革命」的意義—除了對體制的正面衝撞,許多滲透力更強、影響更長遠的改變也在進行,只是意會的人不多。迪倫拋棄抗議民謠的「變節」行動,盡管在當時引起兩極化的爭議,卻也加速了搖滾樂的融合與轉化,使它得以發展成20世紀下半葉最有力量的藝術形式之一。事隔多年,我們當然可以清楚辨認這個脈絡,找出歷史演進的合理性。然而回到1966年,包括迪倫自己在內,根本不可能有誰想到這些,他只是在做「自己想做的音樂」而已。

迪倫轉向搖滾之後,記者們總是反覆詰問:「你是不是不再唱抗議歌曲了?你對青年世代的反叛文化有什麽看法?」一次他終於被問煩了,衝口而出:「抗議什麽的早就不新鮮了,它到底有什麼用?有人真的會聽這種東西嗎?歌曲又不能拯救世界!」在青年世代最需要標語口號跟革命領袖的時刻,迪倫反而拋棄了抗議歌曲和民權運動,他從來都不屬於那群滿腔熱血、天真純情的「戴花世代」—迪倫太聰穎、太世故,他無法被任何簡單的烏托邦理念收編。

《艾伯特大廳1966》之所以成為傳奇經典,就是因為它正好記錄了一個決定性的歷史時刻—世界的風暴和個人的才情相互撞擊,意外觸發了搖滾史上最劇烈的板塊挪移。短短45分鐘的錄音,卻濃縮著整個六○年代的混亂、仿徨和瘋狂,事隔多年,依舊驚心動魄。

他要把五臟六腑都嘔出來

第七位天使把碗倒在空中,就有大聲音從殿中的寶座上出來,說:「成了。」又有閃電、聲音、雷轟、大地震,自從地上有人以來,沒有這樣大、這樣厲害的地震。—《啟示錄》第16章

中場休息結束,燈暗、幕啟。舞臺上多出了五名男子,分別是鼓手米基・瓊斯(Mickey Jones)、主奏吉他羅比・羅賓遜、鋼琴手理察德・曼紐爾(Richard Manuel)、貝司手里克・丹科(Rick Danko)和彈電風琴的加思・哈德森(GarthHudson)。

當然,觀眾席沒有人知道他們是誰,只覺得這幾個小子看起來活像剛犯下火車刧案的匪徒。情緒逐漸沸騰起來:就是這些家夥!就是他們在迪倫的「變節」行動里扮演共犯,謀殺了那個充滿社會良心的民謠歌手!數以百計的觀眾站起身來、走出會場,留下整排空蕩蕩的坐椅。滿場響起嘈嘈的低語,好奇、不安、憤怒兼而有之。至於眾人目光的焦點,仍然是站在舞臺中央的迪倫:他背對觀眾,肩上掛著一柄Telecaster 電吉他,一面調著琴,一面和樂隊交換著眼神。迪倫的面色蒼白依舊,身子卻站得挺直,不再是上半場的衰敝姿態了。

迪倫對觀眾席的騷動連看都不看一眼,這種場面他早已習慣。沒有人報幕、沒有人說話,樂手們撥弄著樂器,做最後的調音。迪倫叉開腿、踏著腳數拍子,渙散的各色樂音漸次跟上了節奏,終於,他把靴跟重重跺下去,扯開嗓子吼道:one, two, three,FOUR !熾烈的聲響像燃燒彈一樣爆開。

圖/Xavier Badosa@flickr, CC BY 2.0

這是在場觀眾有生以來聽過最吵鬧、最令人魂飛魄散的聲音,大多數觀眾緊緊挨著椅背,覺得艾伯特大廳的圓拱屋頂仿佛就要坍塌。有幾個人回過神來,開始發出噓聲,罵起難聽的字眼,可是樂隊的聲音實在太大,這些零星的鼓噪都被淹沒了。沒有任何語言能夠形容這種音樂。這是沒有人涉足過的黑暗地域,這是斬斷歲月、粉碎天地的聲響。在極度耗竭的狀態下,迪倫閉起眼睛,用力刷著電吉他,表情充滿恍惚的狂喜,仿佛在這樣的自虐里得到了極大的快感。他豁出去了,他要把五臟六腑都嘔出來,通通拋灑到觀眾席。天哪,他要死了,唱完這首歌他就要死了。他怎麽可能用這樣的方式摧殘自己的生命?

然而這才只是開始。一曲唱畢,迪倫試了試架在脖子上的口琴,湊近麥克風,冷峻地說:「下面這首歌叫做《我不相信你》(I Don’t Believe You )⋯⋯它以前像『那樣』,現在像『這樣』。」尖銳如刀刃的口琴和樂團的火網同時爆開,啊啊,這是他兩年前的舊作,但是沒有人認得出了。原本清淡的情歌小品此刻竟燃燒著複仇的火焰,你可以嗅到鮮血和硝煙的氣味。該怎麽形容迪倫的聲嗓呢?僅僅十幾分鐘以前,他的嗓音虛弱、殘破、洋溢著鬼氣。此刻站在樂團喧天的聲響之前,所有理智的回路都已經燒斷,他再也沒有多餘的氣力思考或者「表演」了。面對臺下數千雙嗜血的眼和怒罵不已的嘴,迪倫別無選擇,只有把自己拋出去。他昂起臉孔,幾乎是歡快地吼唱著,每一次鼓手的重擊都把他帶到更亢奮、更放肆的境地。

你以為他撐不下去了,你以為他唱完這首就該倒下了,結果沒有。曲罷,觀眾們成百上千地打起拍子來,這不是鼓掌,這是憤怒的倒彩:啪、啪、啪、啪—迪倫全不搭理,一徑吹起悠揚的口琴前奏,樂手們跟了上來,電吉他利刃一般破空而出,天哪,這種聲音。這只不過是1966年,迪倫和他的樂隊是怎麽做到的?這絕不是普通的噪音,這是像數學公式一樣精確、複雜的噪音。所有樂器相互嵌合、滴水不漏,層層構成飽滿的整體:貝司的低音鋪在底端,像一條深不見底的大川;鼓手的交互重擊織成綿密的巨網,狠狠捶打著你的胸膛;電吉他的撥彈顆顆粒粒綴飾其間,明亮而優雅;電風琴時而像緞帶、時而像蛇信;淩駕在這一切之上的,是迪倫的唱腔—他仿佛要把每句歌詞每個單字的骨血髓漿都榨出來,用力嚼爛,再啐吐到你臉上。

圖/katarokkar@flickr, CC BY-NC 2.0

這不只是演唱會而已,這是在玩命。然而坐在艾伯特大廳的觀眾並不理解這些。他們心中只有那個消失了的社會良心、變節的民謠歌手。他們捂著耳朵,繼續叫罵。

「伍迪・格思里死不瞑目!」

「把樂團趕出去!」

「亂七八糟!」

迪倫冷冷望向觀眾席,汗水順著臉頰流下。還有五首歌要唱,這將是漫長的一夜。他面無表情,一個字一個字地說:「這首歌叫:yes I see you' ve got your, brand new, leopard-skin,pill-box, ha-a-t—」怒罵與掌聲並起,接著響起一陣陣整齊的拍手聲,表示抗議。迪倫踩著拍子,對樂隊點點頭,舞臺上爆出更強大的震波,硬生生把一切聲音都壓了下去。

我看見他在跟你做愛/你忘了關上車庫的門

你或許覺得他愛上你是為了錢/我卻知道他真正愛你的是什麽

你的簇新的豹皮的藥盒形狀的,帽子!

Well, I saw him Makin' love to you / You forgot to close the garage door

You might think he loves you for your money / But I know what he really loves you for

It' s your brand new leopard-skin pill-box hat(選自Leopard-Skin Pill-Box Hat)

這是什麽玩意兒!這首唱完,觀眾席爆出數倍於前的叫嚷和噓聲,大家拼命打著拍子,存心不讓迪倫表演。樂隊一面零零落落地調著音,一面望向迪倫:這樣還能繼續嗎?迪倫走向麥克風,在震耳欲聾的倒彩聲中說起話來。他用鎮靜得出奇的語氣,絮絮叨叨念著一大串無意義的音節:「他了嗎哦們哦分比嗓,哈今談哦分拜文他嗓……」大家都想知道他在講什麽故事,喧鬧聲漸漸安靜了下來。不過全場觀眾聽得清楚的只有最後一句:

「要是你們拍手沒那麽大聲的話。」

顯然有不少人被逗樂了,對這個妙計報以熱烈的掌聲跟歡呼,其他人則企圖重新組織新一波的倒彩。觀眾席分裂成兩大陣營,各自叫喊著詆毀和頌揚的句子。一片混亂之中,樂隊已經開始演奏,迪倫聽起來悲傷而虛弱:

我說的每一件事/你都可以說得一樣好

從你那邊看/你是對的

從我這邊看/我也是對的

因為我們都經歷了太多個早晨/還有身後一千里的路途……

When ev'rything I'm a-sayin'

You can say it just as good

You' re right from your side

I'm right from mine

We're both just one too many mornings

And a thousand miles behind...(選自One Too Many Mornings)

唱罷,迪倫放下電吉他,坐到鋼琴前面,彈起《瘦人之歌》(Ballad of a Thin Man)深沈抑鬱的前奏。樂隊的聲音緩緩流蕩開來,渲染出一幅構圖詭異的風景。保守拘謹的主人翁誤闖一個屬於邊緣人的世界:

你走進房間/一支鉛筆握在手裡

你看見誰光著身子/你問:「那是什麽人?」

你竭盡所能/可還是不明白:

該說些什麽,等你回到家?

You walk into the room / With a pencil in your hand

You see somebody naked / And you say,“ Who is that man?”

You try so hard / But you don' t understand

Just what you'll say / When you get home(選自Ballad of a Thin Man)

迪倫用力敲著鋼琴,歌聲愈來愈激昂:

因為有件事情正在發生,而你不知道那是什麽

不是嗎,瓊斯先生?

Because something is happening here

But you don't know what it is

Do you, Mister Jones?(選自Ballad of a Thin Man)

這個句子後來成為六○年代進步青年朗朗上口的名言,他們藉「瓊斯先生」象徵所有懵懵懂懂、對新世界無法適應的既得利益者。而此刻艾伯特大廳的舞臺之下,迪倫正面對著成百上千的「瓊斯先生」。

Ballad of a thin man - Bob Dylan

一陣不太熱烈的掌聲之後,零星傳來若幹叫喊,不過都聽不大清楚。迪倫和樂團開始調音,準備演唱最後一首歌。接下來發生的事情出乎眾人的意料,幾乎每一本迪倫的傳記都會提到這個突發事件—有位觀眾在默默醞釀了一整晚之後,終於鼓足勇氣,站起身來,高聲叫道:

「猶大!」

周圍立刻響起喝彩聲,接下來是更多的叫罵。迪倫終於忍不住了,他走上前去,用充滿壓抑的聲音說:「我不相信你。」他頓了頓,一股鬱氣從體內翻騰上來,濕潤了雙眼。他握緊吉他,憤怒地大喊:「你是個騙子!」

整個世代的狂亂和失落,都交纏在這首歌

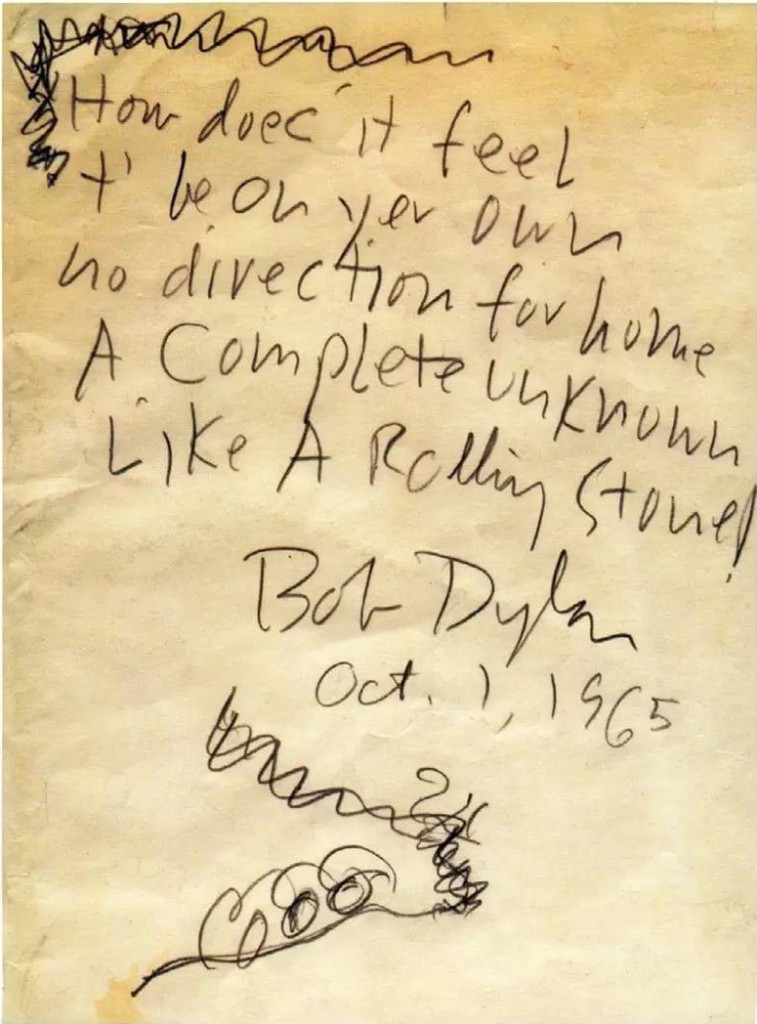

最後一首歌的前奏漸漸響起,某位樂手生怕場面失控,輕聲說:「老兄,別這樣!」迪倫回過身,對樂隊吼道:「Play Fucking LOUD !!!」然後猛力一跺—音樂像焰火一樣轟然迸開,迪倫用盡全身的氣力,把《像一顆滾石》(Like a Rolling Stone )的歌詞一句一句吼了出來:

從前從前,你衣著光鮮

志得意滿扔給乞丐一毛錢,對不對?

……

你總是嘲笑那些徘徊流連的人

可是現在,你的口氣不再招搖

你的表情不再驕傲

為了下一頓飯,你要拐騙、乞討!

這是什麽感覺?這是什麽感覺?

獨自一人無依無靠

找不到回家的方向

完全沒有人認識你

就像一顆滾動的石頭……

Once upon a time you dressed so fine

You threw the bums a dime in your prime, didn't you?

...

You used to laugh about Everybody that was hangin' out

Now you don't talk so loud

Now you don't seem so proud

About having to be scrounging for your next meal

How does it feel

How does it feel

To be without a home

Like a complete unknown

Like a rolling stone?...(選自Like a Rolling Stone)

迪倫的憤怒傳染到每個團員身上,鼓手恨不得把手臂甩斷似的輪番重擊著,電風琴海嘯般揚起又複沈落,貝司手狠狠敲打著每一條弦,因為用力過猛而不得不彎下身來。尖銳的口琴和電吉他交相競逐,像愈躥愈高的火舌。迪倫嘔吐般地咆哮著:Ahhh! How does it FEEEEEL ?

你從前不是覺得挺有趣嗎?

關於穿著破衣爛衫的拿破侖

還有他搬用的語言

現在,到他那兒去吧

他叫喚著你,你不能拒絕

當你一無所有,你連可以失去的東西都沒有

現在沒有人看得見你,你已經沒有秘密需要掩藏……

You used to be so amused

At Napoleon in rags and the language that he used

Go to him now, he calls you, you can't refuse

When you got nothing, you got nothing to lose

You're invisible now, you got no secrets to conceal...(選自Like a Rolling Stone)

整個世代的狂亂和失落,都交纏在這首歌澎湃壯烈的音場里。關於放逐,關於沈淪,關於狼狽不堪的現實,關於如何被世界徹底背叛、徹底遺忘。人間其實一點也不美麗,它總是令人作嘔。忘記那些體面的過去罷,現在你剩下的只有卑汙和猥瑣。你是一顆往複滾動、遍體鱗傷的石頭。狂風驟起,你惶然四顧,看不清現在,找不到未來。茫茫天地之間,你已一無所有。

《像一顆滾石》副歌部分,迪倫手稿,寫於此曲錄制完成四個月後。

這首歌結束之後,他只說了一句「謝謝」,就走回後臺。跟過去九個月的每場演出一樣,沒有安可(encore),沒有謝幕。嘈嘈的人聲漸弱,畫面暗下來,這是1966年5月27日,迪倫和「鷹」終於替這段狂囂激烈的歷史畫下了句點。(上)[下篇,連結如附:擁舞的詩神與厲鬼(下)]

本文出自《地下鄉愁藍調》獲馬世芳先生授權刊載,特此致意,原文出處

專欄、專文屬作者個人意見,文責歸屬作者,本報提供意見交流平台,不代表本報立場

相關連結:

擁舞的詩神與厲鬼(下)

地下鄉愁藍調部落格