用別人奴役你的手段,再去奴役其他人,

你就變成了原本你想要推翻的那種人。

「在荒謬經驗中,痛苦是個體的;

一旦產生反抗,痛苦就是集體的,是大家共同承擔的遭遇。

反抗,讓人擺脫孤獨狀態,奠定人類首要價值的共通點。

我反抗,故我們存在。」

——卡繆

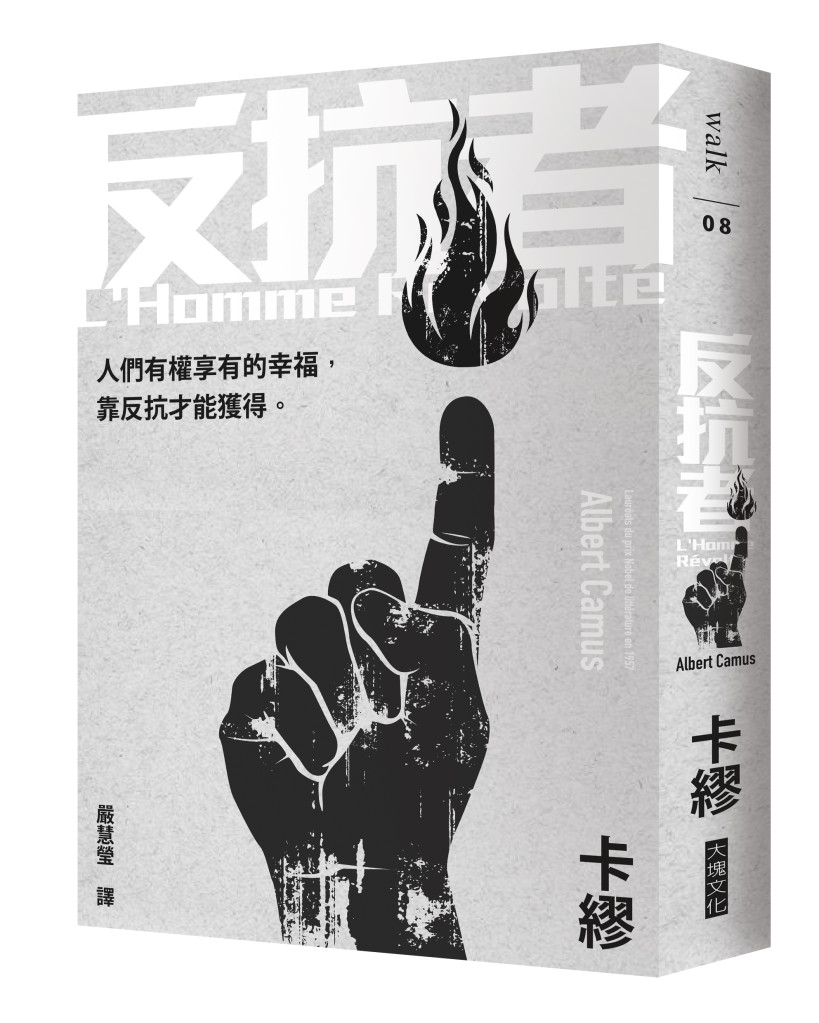

卡繆常被認為是提倡荒謬思想的大師,但這種簡化的描述只搆得到卡繆的創作初期。這位成長於兩次世界大戰間的文學大師,面對世界劇烈變動的景況,無可避免地去探究為何文明的發展卻帶來了巨大的破壞。他的作品《異鄉人》及《薛西弗斯的神話》思索個人面對生命的處境,因理想和現實的落差造成了荒謬感,以及個人如何面對這種荒謬。對人世充滿熱情的卡繆並不滿足於此階段的答案,他接著更進一步去討論,從個人進到與他人的關係、人類群體社會時,該又如何面對群體生命的挑戰,是更入世、更社會性的思考。

《反抗者》是卡繆處理個人與社會群體關係的重要著作,思考著人類社會巨大的難題:

人要脫離被奴役的身分,便必須反抗,被逼迫到一條界限時,要站出來說「不」。

如果為了反抗不義,是不是可以用盡任何手段?

若為了遠大的目標,是不是就該犧牲一切,即使是必須殺人?

反抗與革命之後,如果建立起來的社會又形成另一種壓迫專橫,該如何解決這難題?

這是卡繆處理對二十世紀巨大的法西斯政權和共產主義專政的思索,特別是後者一度被認為是人類未來社會的希望,在卡繆的時代許多思想家都熱烈擁護,但現實卻證明其墮落,如同卡繆所說的陷入虛無主義的毀滅。而從二十世紀後半的冷戰到今日,人類社會的挑戰還是籠罩在卡繆的這個思辨裡,只是當下盤據人類社會上空的權力幽靈,從政治權力轉為力量更加綿密無孔不入的經濟政治綜合體,帝國的勢力時時刻刻影響我們的生活。從專制體制紓解出來不久的人們,脫離了政治力的箝制,卻又面對了更嚴峻的考驗。

為此,思索反抗對當代的我們更形重要,如何反抗但卻不致於形成全面毀滅的虛無,或者避免反抗之後卻建立起另一座牢籠。

卡繆的推敲是我們不可或缺的永恆提醒。

《反抗者》導讀

沈清楷(哲學星期五創辦人、輔大哲學系助理教授)

或許每個世代內心懷抱著改造世界,我的世代知道在這個世代是無法做到,而他的任務或許更大,在於阻止這個世界的崩解。

── 卡繆,〈一九五七年諾貝爾文學獎得獎演說〉

卡繆出生於第一世界大戰前夕、法國殖民阿爾及利亞的期間,在一個貧窮的葡萄農的家庭中長大,經歷第二次世界大戰、加上親身體驗殖民與被殖民之間的不平等,構成他行動以及作品很重要的參考。《反抗者》是卡繆對「反抗」論述的集結,它不單是一本名稱響亮、內容豐富的作品,《反抗者》必須從卡繆對他自己整體作品的評述脈絡來看:一是「荒謬」式的如:小說《異鄉人》(一九四二)、文集《薛西弗斯的神話》(一九四二)、劇本《卡里古拉》(一九三八)、劇本《誤會》(一九四四),構成了一個荒謬的循環;另一個是「反抗」式的如:小說《鼠疫》(一九四七)、劇本《戒嚴》(一九四八)、《正直的人》(一九四九)、文集《反抗者》(一九五一),則構成了反抗的循環。《反抗者》一書,經過荒謬的循環,再透過小說、劇本的淬鍊而成的思想之作。

《反抗者》的出版,也是當時法國文化界重要的歷史事件,起因於沙特創辦的《現代》雜誌對這本書的批評,以及卡繆、沙特彼此攻擊性的回應,讓他們的友誼出現了裂痕,沙特酸了《反抗者》,認為這本書證明了卡繆「哲學能力的不足」,並認為《反抗者》的內容是由「二手的、匆忙拼湊的知識」所構成。加上媒體的推波助瀾,挑動著這兩位未來諾貝爾文學獎得主(卡繆於一九五七年、沙特於一九六四年獲獎)的不和,終於造成沙特與卡繆之間一九五二年的正式決裂。儘管這兩位,在行動上有不少相似之處,都是劇作家、小說家,也從事報刊寫作,但是他們對生命、政治以及時代的看法,卻有許多不同之處。而造成他們友誼破裂的,不僅是作品的品味與哲學素養的問題,也是長期政治理念分歧所造成。尤其是,他們當時對蘇聯集中營的看法,沙特贊成蘇聯的共產主義思想;卡繆則揭露蘇聯的殘酷性。卡繆不從偉大的革命目的去談,而是從人的存在處境以及歷史的角度,並以非暴力的精神去深化反抗的意義。

荒謬到反抗

荒謬起於追求意義的人面對世界,生命的無意義所產生的一種存在衝突感。如果不知道荒謬,要反抗什麼?如果了解荒謬,任其宰制,不去反抗,又會是什麼樣荒謬?荒謬產生於存在的「不可思議、這是不對、怎麼會這樣」的驚訝,面對荒謬,我們可能屈從於令人順服的引誘,轉為「就是這樣、怎麼樣都一樣、不然還能怎麼樣?」,而荒謬牢牢地寄居在自身的存在當中,從而產生一種「無所謂的態度」,然後人靜靜地、荒謬地享受著痛苦。卡繆筆下《異鄉人》男主角從第一人稱,以純然的旁觀,來看自身與周遭的關係,或許毫無緣由或是基於「因為太陽太大了」而開槍殺人,然後又冷冷地對著屍體補了幾槍。陽光、女人、沙灘的小確幸構成荒謬的陷阱,讓主角活在對外在價值的質疑與冷淡,既清醒卻毫無作為,在可有可無之中載浮載沉。而男主角在審判的過程中,卡繆也上演了一場從法庭到媒體,跟著習慣性虛假的隨波逐流。在《薛西弗斯的神話》中,薛西弗斯永無止境地承受宙斯對他的懲罰──把大石頭推上山,到山頂又滾下來,周而復始。而卡繆告訴我們,必須想像「薛西弗斯是快樂的」,又是何其荒謬。面對這句話可以有兩種解釋,一是設想「薛西弗斯是快樂的」用快樂來反諷毫無意義、徒勞的努力,和無止境的折磨,合理化這種不合理的現象,因而試圖將荒謬提升到最高點;二是面對毫無道理可言的磨難,薛西弗斯也可以象徵為面對現實不合理的人,快樂而勇敢地保持自己的正直,作為反抗的見證,為了大地的陽光而不願意進入地獄的黑暗中。薛西弗斯的角色,為荒謬到反抗埋下了伏筆。

卡繆從文學到評論,提出荒謬的概念,去凸顯了人自身的處境。即使,沙特批評卡繆的《反抗者》是拼湊出來的二手貨,卻無損我們看見卡繆透過文字,如何在荒謬的黑暗中,迸發出閃閃發光且具有深度的反抗思想。

直接進入到《反抗者》,可以發現,卡繆有其深厚的哲學背景,不論是法國詮釋學大師呂格爾(PaulRicoeur,1913-2005),還是當代法國哲學家翁斐(MichelOnfray,1959-),都認為《反抗者》是一部經典之作。卡繆透過荒謬的概念去「反抗」當時流行的(從黑格爾到馬克思的)歷史主義的目的論。後者承繼著由黑格爾以降的歷史哲學,認為在歷史有種看不見的理性,朝向一種意義的目的前進著。儘管在歷史中充滿著暴力、不幸,但是就神聖的目的來看,所有的苦難都微不足道,重要的是如何看出歷史所顯示出的意義,真正幸福並不存在歷史當中。相較於歷史目的論者,卡繆要揭示的人們所相信的歷史的合理性,掩蓋了多少的苦難,容許了多少的罪惡,充滿著多大的荒謬。人難道不是透過歷史理性的解釋,以更大的合理性所包裹著虛假、殘忍、暴力、死亡,在歷史意義喊得響亮之際,掩蓋了受難者的哀號。歷史理性所預設的最終朝向所有人都將自由的虛幻目的,只是讓荒謬更荒謬。

「我反抗,故我們存在」

反抗產生於對現實的荒謬、無理、不動、停滯、面對屈辱,也包括自己的絕望,失去了耐心;在長期的沉默中,他旁觀著、醞釀著、猶豫著、恐懼著,中間不乏妥協,直到反抗行動的剎那,他開始清醒,拒絕他所認為不對的事情。反抗者不僅是勇敢的反對他覺得不對的事,在反抗中,人將自己置身於自我覺醒當中。這就是為什麼一個反抗者,不僅是一個說「不」的人,同時也是對自己捍衛的價值說「是」的人。反抗看似拒絕現實的合理性,但並不放棄反抗背後的價值,因此,在反抗的否定中,帶著對價值的肯定,而對其捍衛的價值肯定地說「是」。

卡繆強調並非所有價值都會導致反抗,但是所有的反抗都帶有價值。因此,當反抗變成價值的肯定與捍衛,它不僅僅是個人的義憤(indignation),不是充滿怨恨的人,更不會讓自己身陷於仇恨與蔑視當中。反抗者相信價值跨越了個人或是自私的考量,將人從孤獨性超拔出來,因為他所相信的價值是一個普遍的價值,因而適用於其他人,從自我覺醒走向集體覺醒,從個人走向了群體,為了所有人共同存在而冒險。反抗的行動也不僅限於被壓迫的當事者,有時被壓迫者並不反抗,但反抗背後的價值,促使著人看到他人被壓迫時,起身反抗。因為反抗是集體性的,不會止於個人的義憤,又具有對他者的關懷,卡繆借用笛卡爾的「我思故我在」名句,轉化為一種更具有實踐性的格言──「我反抗,故我們存在」。

面對荒謬,卡繆提出三種可能:反抗(larévolte)、自由(laliberté)、熱情(lapassion),最重要的是反抗,清醒地認識生命的無意義,然後接受這種無意義,而非逃離這種荒謬,甚至去相信非理性的信仰以及自殺。當人停止相信存在有其目的時,才能獲得自由,在當下充滿熱情並帶著希望盡情活著。在《反抗者》中,卡繆主要將反抗分為兩種:「形而上」的反抗和「歷史」的反抗。卡繆理解的形而上,並非就存在來談存在的傳統形上學,而是將它放在「人的存在」角度來理解:人起身反對自身及全人類的荒謬處境。另外一個脈絡是,大多數的法國哲學家受到馬克思影響的黑格爾詮釋,將黑格爾的主奴辯證放在最重要的位置,我們也可以在《反抗者》看到主奴問題脈絡。反抗面對的不僅是無意義的荒謬,還具體正視主奴之間不平等的問題,當奴隸要求和主人一樣,從現實的不平等,透過反抗促成自由的行動。因而,反抗者堅定地拒絕暴君,或被奴役下的舒適、小確幸。

卡繆區分了義憤與反抗的差異,前者是個人性的,後者是集體性。在歷史的反抗,他也區分「反抗與革命」的差異,不同於當時馬克思與存在主義合流的看法,卡繆不覺得反抗到革命是一種進步,革命的血腥與暴力,是不應該被進步的邏輯所合理化,也不能宣稱流血是不可避免的,就忽視無辜的受害者。他認為,在革命的歷史主義進步主義裡,革命者追求虛無的目的,卻允許手段之惡,不惜使自己成為壓迫者,違背了反抗的初衷,最終墮入虛無主義的漩渦。卡繆認為,人的手段需要自我的節制,因為反抗面對的是一個個活生生的人,不同於歷史主義中預設著神,並將神當作目的,人當作手段。如果有目的,在歷史的行動中,人要成為人,而不是神。

當時法西斯主義結合無神論,奪取上帝的位置,透過造神所建立的超人,荒唐地「製造了屍體與低等人,從而讓自己也成為低等人,與死神卑賤的奴才」。他對共產主義解放全人類的理想,在自由的偉大理念下,卻成為實際的壓迫者,一個獨裁、極權國家,革命勝利卻藉由「警察、審判、流放驅逐」等手段,在迫害異己的同時,摧毀著人性尊嚴。而一個追求自由的革命,卻不斷地上演著壓迫的荒謬場景:在屍體與血泊中高歌人性自由的意義。

對卡繆而言,反抗必須拒絕手段之惡,目的的崇高,只能藉由手段來檢驗。不是反抗本身就是高貴的,而是反抗所要求的事情:反抗者檢視著手段的正當性,不會為達目的、不擇手段。《反抗者》也重提卡繆改編自一九○五年的真實事件,而創作的劇作《正直的人》,故事大概是這樣:社會革命黨打算用炸彈殺掉俄國沙皇的大公,時間到了,投擲炸彈的男主角卡利亞耶夫,看到大公的小孩在旁邊,所以他並沒殺掉大公。第二次,卡利亞耶夫成功殺掉了大公,卻被逮捕入獄。大公夫人前去談條件,只要供出同夥,他就自由了。但是他並沒說出來;很快地,他就被公開絞刑。卡利亞耶夫的女友朵拉認為她的男友很有勇氣,她決定下個攻擊,她要去丟炸彈。在過程中有太多的意外,或許可以歸諸於當事人的軟弱,但是卻並非如此。在《正直的人》中,卡繆筆下的主人翁,第一次他不願傷害無辜而放棄謀殺;第二次,他寧願被處死,也仍堅持拒絕說出同黨之名。這指出他拒絕「不擇手段」,拒絕為了自我保存而接受「私利的誘惑」。這些拒絕,對抗著荒謬,反抗那些讓正直妥協的虛無力量。

反抗者在拒絕荒謬的同時,無時無刻不在追求著意義,不是因為自由所以要反抗,而是透過反抗,才能擺脫奴役而帶來真正的自由;不是由於希望才要反抗,而是透過反抗,才能在絕望中帶來希望。

作者簡介

卡繆(Albert Camus)

一九一三年生於北非法屬阿爾及利亞的勞工家庭,父親在他出生未久便被徵召參與第一次世界大戰身亡,幼小的卡繆被母親帶回娘家撫養。中學以後卡繆開始半工半讀,做過很多工作,雖然生活辛苦,但阿爾及利亞臨地中海的溫暖陽光普照氣候,對卡繆的思想及精神有深刻的鼓舞,後來更成為他思想體系的象徵,相對於德國思想家所產生的北方思想。

卡繆大學畢業後擔任記者,報導許多阿爾及利亞中下勞動階層及穆斯林的疾苦,同時參與政治運動,組織劇團表達觀點。二戰爆發後因在阿爾及利亞服務的報紙被查封,於是卡繆前往巴黎的新聞媒體任職。從阿爾及利亞時期卡繆便不斷創作戲劇、小說與散文,與沙特並稱為二十世紀法國文壇雙壁。卡繆一般被視為存在主義大師,但他認為自己是批評存在主義的,認為自己提出的是荒謬思考與反抗思想。一九五七年獲諾貝爾文學獎,瑞典學院讚其作品:「具有清晰洞見,言詞懇切,闡明當代人的良心問題。」卡繆在一九六〇年於法國車禍驟逝。

卡繆的作品多樣,第一階段荒謬時期的作品有:小說《異鄉人》、戲劇《卡里古拉》和《誤會》、論文《薛西弗斯的神話》。第二階段反抗時期的作品有:小說《鼠疫》、論文《反抗者》、戲劇《戒嚴》與《正直的人》。其他小說作品有:《墮落》、《快樂的死》、《放逐與王國》、遺作《第一人》,以及改編杜斯妥也夫斯基小說的戲劇《附魔者》等。

譯者

嚴慧瑩

輔仁大學法文系畢業,法國普羅旺斯大學當代法國文學博士。目前定居巴黎,從事文學翻譯。譯有《薛西弗斯的神話》、《六個非道德故事》、《緩慢》、《羅絲‧梅莉‧羅絲》、《永遠的山谷》、《沼澤邊的旅店》、《如果麥子不死》、《灰色的靈魂》、《落日的召喚》、《無愛繁殖》、《情色度假村》、《誰殺了韋勒貝克》、《地獄之門》、《野性的變奏》等書。