中共要大肆紀念建黨一百年,我這個全球唯一的中國人民大學中共黨史系本科首屆畢業生,豈可麻木不仁不配合?

從文革爆發以來,尤其離開中國以後,我就不斷對當年學習到的黨史書本知識以現實場景來進行反思。尤其離開中國到香港以後,不斷買相關書籍雜誌來充實我的所學、所見、所聞,不斷寫出評論。加上其他雜七雜八的文章,早已超過上千萬字。我從來不依靠圖書館,靠的就是自己的小圖書館,以及剪報,加上現在的電腦存檔。

但是環顧自己的書房,實在雜亂無章,不忍卒睹,相關書籍有些也已經忘卻,或不知放在哪裡了。因此下了決心整理自己的書房,把不會看或用來找尋資料以及準備送人的一部分移往他處還可以擠得下的角落。書房就是我的戰場,清理戰場為了更好打仗。

面對這些心愛的書籍,因為視力嚴重衰退難以再閱讀了,還是捨不得丟掉。盡量先保存下來,慢慢再處理後事。

我買的書籍大致有以下幾個階段。在印尼,大部分零用錢全在買書,而且是紅書,尤其是當時流行的革命文藝書籍。但是回國時只帶了幾本馬恩毛的選集,其他後來全被家人丟掉了。到了北京讀書買了一些,主要是馬列經典著作與黨史參考書,分派到上海時帶走。在上海又買了一些「雜家」的書籍,但是上海十六年有十年是文革書荒時代,買書不多,我出國時文革尚未結束,一本書都不帶,只求個人全身而退。後來太太帶孩子出來時帶了幾本出來,成為我現在最「古老」的書;後來我有兩次陪同張五常教授與傅利曼夫婦到上海,因為公事繁忙,無法回去拿書。

作者書房一隅。圖/作者提供

知識是私有財產 中共無法剝奪

我的最主要專業書籍是香港買的。不顧窮困買了許多尤其是工具書,是我寫作需要的,可以說是必備的「生產資料」,也是武器。離開香港時送了一些給朋友,後來要用時有點後悔。美國華文書很貴,因為要加運費,買的不多,還是買,包括訂閱中國雜誌。移居台灣時,在美國送掉一些,但是書更多了。搬來現在居住的狹小新居時,20多年的《新華月報》都送人了,不知道現在是否成為廢紙回爐了。但自己繼續買書以外,朋友送的更多,導致書房爆棚。

書籍之多猶如浩瀚大海與廣袤森林,故有「書林」之說;我用「林書」,不只是「林保華之書」,也只是大森林中的幾本書而已,更是「滄海一書」。然而絕大部分我都沒看,可說是暴殄天物。

知識就是力量,我們許多知識,除了個人經歷,就是書上來的,例如對共產黨的認識,如果都要自己去親受,我看地球早就完蛋了。文革時面臨共產黨的抄家搶掠、批鬥與對歷史的公然歪曲,我當時的想法就是,你要怎樣都可以,但是我頭腦裡的知識就是我最大的私有財產,你永遠剝奪不了。在他們治下,我可以是一問搖頭三不知的傻瓜,出來以後才是我的廣闊天地。不是紅衛兵被送到鄉下「修理地球」,而是我們到自由世界來修理共產黨。表面上我是兩手空空到了香港,實際上我腦袋裡藏有多少財產帶出來,還可以裝多少,共產黨是不知道的。

整理書房花了很多日子,其一是平時的工作不能停;其二是體力大不如前,爬上爬下搬動整理一批以後就要休息,明天再來。除了書架最高一層因為沒有梯子無法移動之外,其他基本都動過了。有時還忽然想起,哈,我還有這本書。有的因為過去沒有動過,就情不自禁翻一翻內容瀏覽一下。近期甚至立即就要用的書就擺在一邊。例如1976年抓了「四人幫」以後鄧小平給華國鋒宣佈效忠(後來反噬)的信,就是從香港已故作家司馬長風的小冊子裡找出來的。

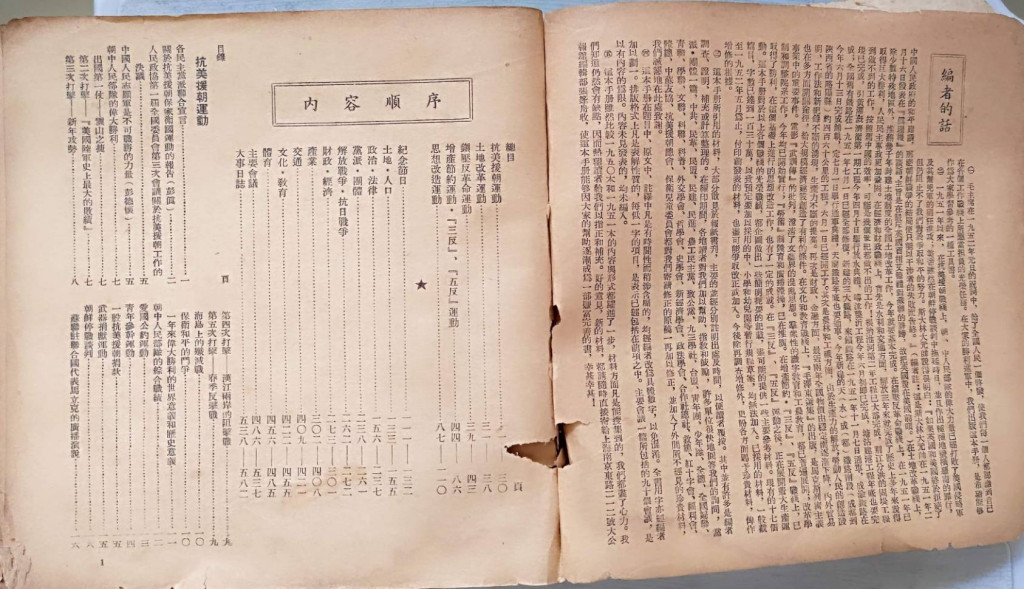

在北京買書時有簽下日期的習慣,以後就懶了。這次整理中找出手裡最早買而有案可查的是那本蘇聯版的《哲學詞典》,包括我到香港後又買了一些馬恩列斯的選集,只是為了「知己知彼,百戰不殆」。而我在中國最早買的書應該是1955年7月到廣州時買的批判胡風反革命集團資料,因為考大學可能要考到,7月下旬到了上海買的應該是雨果描述法國大革命的《九三年》。香港左報不大敢圍攻我,因為我用馬列毛語錄反擊他們比他們熟悉得多,也比現在習近平熟悉許多。他們胸無點墨,只是靠權力作威作福而已,馬列招牌都舉不出來,不敢辯論,就只能封殺抓人。

手裡最早買而有案可查的是那本蘇聯版的《哲學詞典》。圖/作者提供

找到出版年份最早的書應該是上海大公報出版的《1952人民手冊》,內載當年中共的所有大事件與公開的文件,看那目錄,前面部分就是當時恐怖的殺人如麻的「鎮壓反革命」等五大運動。這是1962年2月22日在上海舊書店買的。我喜歡這些「骨董」,有保存價值,因為成了絕版書。1955年我剛到北京,「社會主義改造」還沒有完成,我在東安市場私人書攤還買到1949年以前在「解放區」出版的毛澤東著作單行本,後來編入毛選的都經過修改以強化毛澤東是英明偉大的先知。原始版本的白底黑字可以揭穿中共許多騙局,因為有些謊話連他們自己都忘記了。可惜家人對這些都不感興趣,也可能搬家時回爐了。

我連買書都好像有些運氣,一些好書會給我碰到。我不能浪費這些運氣。

作者買到的《1952人民手冊》出版年份最早的書。圖/林保華提供

專欄屬作者個人意見,文責歸屬作者,本報提供意見交流平臺,不代表本報立場。