中國共產黨和太平天國有諸多類似的特性,中共對馬列的理論一知半解,派些人到莫斯科取經,回來依樣畫葫蘆,在中國各地成立「蘇維埃政權」。洪秀全等人對西方的基督教更是霧裡看花(那時《聖經》還沒有中譯本),莫名其妙就創出一個「上帝教」。太平天國領袖的腐敗荒淫、階級等級劃分嚴格,表面上主張男女平等,實則骨子裡依然輕賤污辱女性。中共官員的貪腐和階級劃分更甚一級,所謂「婦女能頂半邊天」也只是個政治口號。這兩個中國近當代的政治怪胎都是「誤讀」曲解了西方的文明,而為禍華夏,造孽中土。只是「天國」命短,造成的禍害畢竟有限,但「天朝」已是百年老店,至今荼毒中華民族,甚至危害世界。作為對比,我們來看看,當西方誤解了東方,特別是「誤讀」了中共這個「四不像」(不中、不西、不古、不今),產生了什麼後果。

「光傳媒」是個有時代責任感的媒體,其發行人王瑞琴女士有魄力和眼光,於6月底舉辦了「百年中共-中共百年」的網絡視頻一百個小時的講座,邀請海外能自由發聲的知識人演講。筆者應邀參加,以「西方左派」為題發言,因而有了此文。其實文中每個段落都應當更加深入地提供資料、進行分析,由於時間限於一個小時,所以只能粗略勾勒一個素描,盼讀者諒解。

西方文藝復興和啟蒙運動孕育了近代文明

今日世界文明的發展和科技的進步在很大程度上奠基於西方的文藝復興(14〜17世紀)和啟蒙運動(17/18世紀)。文藝復興最重要的思想精華就是「人文主義」,把人從中世紀的逐漸墮落腐敗的神學牢籠中解放出來,這期間還有馬丁路德的宗教改革,新教成立,發揮了巨大的作用。同時改變了當時的教育體系,推動了科學的發展研究,是啟動人類近代文明的先聲。緊接著的啟蒙運動更是一場挑戰神學知識權威,理性地求知創新,把科學和藝術引進人們的生活,它也以科學和理性的思維來影響甚至塑造了政治和社會制度。此時大家輩出,培根、哥白尼、伽利略、萊布尼茲、牛頓、盧梭、康得、黑格爾等等。到了十九世紀馬克思的學說問世,從經濟和生產力的角度來解構社會,顛覆了原來相對和諧的人文思潮。

到了二十世紀,世界被兩次世界大戰分割,從精神上和物質上都受到極大的衝擊,哲學家不再是人們精神上的引領者。

二戰結束,韓戰越戰接踵而來

第二次世界大戰結束後,世界並沒有平靜,中國陷入內戰,四年之後,共產黨奪取政權,統治了全中國,並且開始毛澤東的一連串政治實驗。國民政府退守台灣,開始痛定思痛,休養生息。西方國家在戰後也是哀鴻一片,各個國家不論勝負一方都在廢墟中開始重建家園。1950〜53年爆發的韓戰,將東西方劃分為兩個陣營:民主對峙極權,資本主義對抗共產主義,冷戰形成。隨之而來的越戰(1955〜1975)把亞洲和歐美蘇聯全都捲入,最後美國支持的南越政權垮臺,中國、蘇聯等共產主義國家支持的北越佔領南越首都西貢,南北越統一,成為越南社會主義共和國。

越戰對歐美反戰的知識界的影響

一個超級強國、富庶的大國美利堅去攻打一個小小的亞洲國家,這是大欺小,強欺弱,白種人壓迫黃種人的一場勢不均力不敵的戰爭,西方國家,包括美國本身有很大的反戰、反美抗議活動。特別是當世界知曉美國用先進的化學武器像消滅害蟲一般來殲滅赤足的越共,憤怒之情立即焚燒,歐美的反戰意志高漲。此時湧現了許多思想界的大師,他們紛紛出來表態。

上世紀六十年代,全世界的青年們和善於思考者都有一種反叛的衝動。因為此時戰後的經濟逐漸復甦,物質生活恢復常態,但是戰爭遺留下來的道德和社會問題並未釐清。拿德國(西德)來說,很多當年納粹份子還依然在國家的政府部門任職,他們以前曾是納粹「共犯」的身分被掩蓋。青年一代的學子產生對歷史詮釋、對社會既有結構和傳統的道德價值觀產生疑問,同時又受到許多不同思想派別的影響,因此爆發了所謂1968年的「學生運動」。當時沙特(Jean Paul Sartre)的存在主義(Existentialism),法蘭克福學派(The Frankfurt School)的批判理論(Critical Theory),甚至披頭(Beatles)的搖滾與Bob Dylan的〈Blowing in the Wind〉音樂也開啟了心靈的另一種聲音。人們開始尋找生命的真諦,對於社會上原有的條條框框都感到厭倦、反叛,不願意遵循了。一時間「自由」、「平等」、「和平」等聲音成為主旋律。甚至「解放」這個詞也變得流行了,它不是政治上的意思,而是心靈、個性、生活方式,甚至「性」sex,乃至於人和人之間,個人和家庭之間,個人和社會、和公眾之間的關係,都要翻轉過來,重新思考和定位。

「世界革命家」格瓦拉

就在此時,毛澤東在中國所發動的文化大革命如火如荼地進行,外面的世界都只是風聞,卻因鐵幕的封閉,只能間接通過香港的一些管道獲得碎片化的消息。同此一時,原籍阿根廷的切・格瓦拉(Che Guevara 1928〜1967),在古巴掀起革命後,又到剛果和玻利維亞進行「反帝」遊擊戰的事情被浪漫化地渲染,他成為一個「世界革命」、反帝國主義、資本主義的大英雄,他被CIA逮捕處決之後,更是成為拉美甚至西方國家青年一代被推崇的的革命傳奇人物,被稱為「共產主義的唐吉軻德」。人們穿著印著他頭像的襯衫滿街跑,覺得自己是非常自由的狂狷之士。

早期西方左派吹捧毛澤東

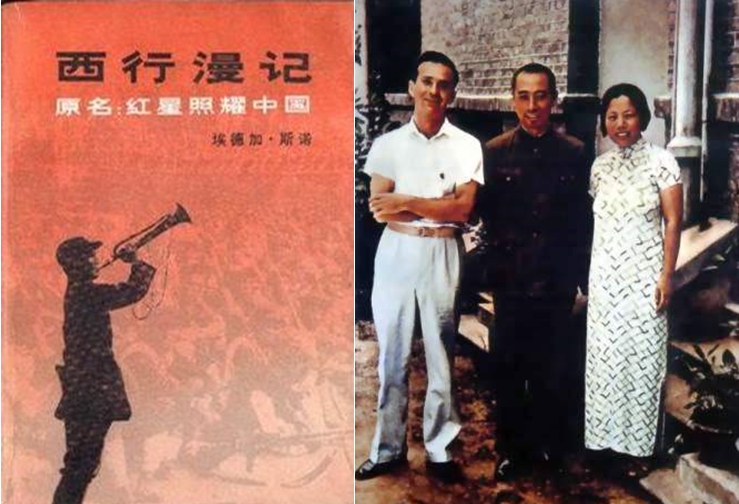

在這裡必需提到,西方對中國的瞭解很大程度上是受到一些二、三十年代曾經來過中國,並且著書立論的記者或學者,首先要提的就是 1937美國記者 Edgar Snow寫的Red star over China《西行漫記》(亦譯為《紅星照耀中國》),書中有他對中國紅軍的美化而友善的描述,關於長征的一些傳奇故事,對毛澤東和其他共產黨人如周恩來、彭德懷、林彪的採訪,這本書喚起了西方讀者對共產黨人的好感,認為他們是有理想而愛國的勇敢志士。

美國記者斯諾 Edgar Snow(左)在延安和毛澤東(右)合影。圖/擷自網路,田牧提供

中共此後更是利用一切機會邀請更多的西方人士到延安參觀,這其中包括美國左派記者斯特朗(Anna Louise Strong1885〜1970)、史沫特萊(Agnes Smedley1892〜1950),是左派記者,支持女權,支持中共,支持印度獨立等。這兩人也被中共視為重要的國際友人。她二人和Snow有3 S之稱,都是中國人民的朋友。

美國左派記者斯特朗(Anna Louise Strong)。圖/擷自網路,田牧提供

美國左派記者史沫特萊(Agnes Smedley)圖/擷自網路,田牧提供

4 S加3 M是西方左派的精神資源

Stuart Schram,是美國的物理學家,也是政治學家和漢學家,他專門研究毛澤東,於1966寫了毛的傳記 Mao Tse-Tung,此書雖然比較平實,並未吹捧毛,也對毛50年代到60年代的各種政策,如土改、鎮反、肅反、大躍進質疑,但是他還是承認毛是一個偉大的人物。

這4 S的著作對西方知識界,特別是左傾的知識界的影響至深,他們對蘇聯和中共的讚美,誤導了很多青年人。

西方青年世代也受到3 M馬克思、毛澤東、和德國哲學家、社會學家馬庫色(Herbert Marcuse1898〜1979,法蘭克福學派,哲學、社會學家,研究資本主義和科學技術對人的異化)思想的影響,各地掀起去中心化與反體制的社會運動。

哲學家與社會科學者不斷在人的「主體性」與「客觀結構」的問題意識中,進行劇烈論戰。

1968 西方學運首先在法國爆發

然而1968年5月的學生運動最開始卻爆發在政治、經濟和社會充滿矛盾的法國。法國步入第五共和的新時期,戴高樂重新執政,想恢復法蘭西的大國地位與光榮傳統,但是資本主義全球化下的富裕與繁榮,不能滿足追求理想主義的青年一代人。1968年5月3日,法國左翼學生運動大規模爆發,許多大學校園裡就開始騷動,他們佔領學校的行政大樓,散發傳單,舉行抗議活動,學生們發表演講。法國員警衝進大學,抓捕學生領袖和數百名學生,這引起社會的反彈,紛紛聲援學生運動得到大多數巴黎人的支援,一些著名的左翼知識分子如沙特、波伏瓦等組織了「支援鎮壓中受害學生委員會」,對學生表示致敬和聲援,5位法國諾貝爾獲得者致電政府,對學生表示同情。

法國工人逐漸參加到學生的鬥爭中,在他們的傳單中,既有「員警撤出學校」、「撤銷對學生的懲罰」這種支持學生鬥爭的要求,也有「結束失業、保障工作、增加工資」這種為自身利益的要求。

總統戴高樂在電台發表講話。他說,法國已經受到極權主義的威脅,他號召人們立即組織和行動起來,支持政府。在他的呼籲之後,大批支持者走向街頭,舉行大規模的反對學生和工人造反的遊行示威。由此,整個局勢開始逆轉。到了6月中旬,一些大工廠結束了罷工。由於運動中暴力不斷升級,人民群眾和社會輿論對學生的同情降低了。5月風暴開始時如狂飆突發,但一個月就漸趨平靜。

美國的學運和「垮掉的一代」

1962年密西根的Port Huron休倫港的校園內發生學生爭取組成民主社團,發動了學運,發表宣言,對美國社會和政治的弊端進行批評。這個運動持續多年到了1968年,也許是受到法國大學裡發生的「五月風暴」的影響,他們力量倍增,勢力擴張到400多所大學,成員有10萬多青年學子。

1964年9月,具有左翼激進傳統的加州大學柏克萊分校由於校方禁止學生在校內從事社會政治活動,因而爆發了一場爭取言論自由的運動。員警進入校園抓捕學生,教師都站在學生一邊,最後校方對學生讓步。

1968年春季,哥倫比亞大學也爆發了學生運動。教師和學生站在同一陣線,抵擋員警進入校園。數百名學生被捕。

同樣在1968年春季,隨著越戰的激烈,哈佛大學學生的反戰示威十分頻繁。到了1969年4月,學生運動達到高潮。員警進入校園抓捕學生。由於學生內部組織有分歧,沒有得到大部分學生和社會的支持,此一學運即告終結。

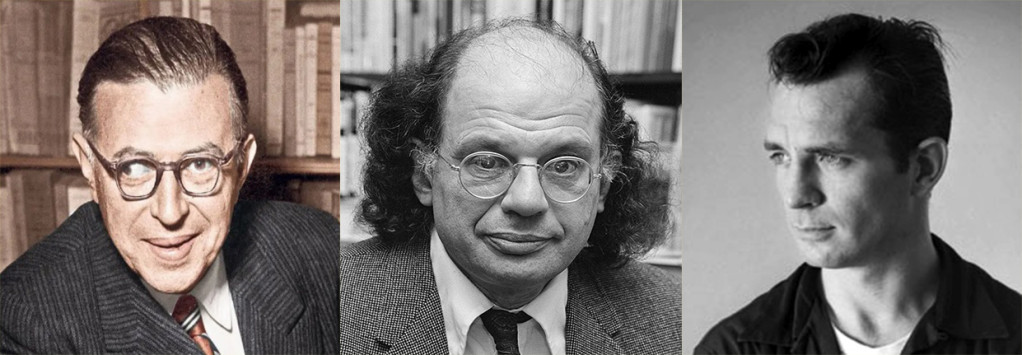

其實美國社會一般說來是比較保守,甚至帶有清教徒色彩的,在六十年代,美國在越戰的並不光榮的角色,為美國社會所謂的「垮掉的一代」提供了平臺,詩人金斯堡Allen Ginsberg、小說家克魯亞克(Jack Kerouac, 1957出版的《在路上》On the Road)、伯羅斯(William Burroughs)等人的作品鼓吹反叛和放蕩形骸的生活,使許多出身於中上層家庭的青年背叛社會的主流價值。

左起:法國存在主義大師沙特Jean Paul Sartre,美國詩人金斯堡Allen Ginsberg,小說家克魯亞克Jack Kerouac。圖/擷自網路,田牧提供

德國的「六八世代」帶有反納粹的元素

前面提到西德國六十年代的學運,它跟法國和美國有所不同,他不只是反對社會和政治的弊病,也不僅是反對越戰,最重要的原因是反抗戰後德國社會中殘留的第三帝國「餘孽」,他們有些還在政府機構,甚至大學和教會裡任職,另外也是對德國保守而虛偽的道德假面具的揭發。1967年和1968年先後兩名學生被殺,前者(Benno Ohnesorg, 很諷刺的,他的姓是「無憂」)死亡,後者是大名鼎鼎的學運領袖Rudi Dutschke被員警槍擊受傷,這使得學運趨向於暴力和極端的爭抗,甚至轉向地下武裝活動,導致70年代的「紅衛軍」(Rote Armee Fraktion)出現,綁架企業家,劫持飛機種種。震驚世界的Baader-Meinhof Gruppe裡面組成份子都是家庭出身較好,但是對父母叛逆,不滿社會的資本主義,反戰、反美,傾向於共產主義的世界革命。他們到約旦接受軍事訓練,回到德國就以搶劫銀行、佔領公共場所,攻擊美國駐德的軍人等行為引起社會注意,他們被定性為恐怖份子。這些青年人是被一種狂熱的理想主義所誤導,採用暴力來挑戰國家、法治,他們綁架銀行家,企業家,綁架人質,佔領德國駐斯德哥爾摩的使館,造成無辜人員的傷亡,他們的首領人物在獄中自殺,自己的激進份子往往也在行動中喪命。到了八、九十年代逐漸式微,最後無疾而終。

70年代德國紅衛軍的主要人物 左起:A. Baader, U. Meinhof , G. Esslin.圖/擷自網路,田牧提供

西方學運和中國文革完全是兩碼事

其實西方的學運,特別是德國的68世代發起的「革命」和中國同時代的「文革」簡直是兩碼事。只不過文革爆發之際,正值西方學生運動的浪潮,在後現代、解構主義與新左派等思想的影響下,西方輿論或左派媒體多以理想浪漫的角度,將自身的社會結構的時空氛圍,與中國所爆發的文革,進行了某種嫁接或思想投射。有些人認為毛正在中國進行一場葛蘭西式(Antonio Gramsci1891〜1937,葛蘭西是義大利共產主義思想家,墨索里尼取締義共,他被判刑20年,在獄中寫就了「文化霸權」理論)的文化霸權運動(cultural hegemony),因為追求的正是一種「新人新社會」的政治情境;有人認為毛呼籲奪權是一種群眾性民主,而且落實了「解構-去中心」的後現代革命,特別對法國1968年五月風暴的學生確有啟發。西方學運是反權威,反既有的道德束縛,而中國的紅衛兵卻崇尚權威,迷信偶像,盲目地落入毛設下的陷阱。

中國發生文革,紅衛兵造反並不是經過自己的思考,產生對社會既定的規範和價值產生疑問和反叛,他們只是被利用、被愚弄的一代。在共產文化的教育薰陶下,他們沒有獨立思考的能力,也沒有除了黨以外的資訊資訊來源,但是他們曾經一度的熱情和激情卻是真實的,因此格外可悲。因為他們沒有能力做自我選擇,只是被哄騙著去做一些看起來很叛逆的事。

西方左派誤解毛理論

筆者個人在70年代初期從台灣來到德國,親自經歷了68世代的餘波,交往了不少左派的青年朋友,由於我故去的先生是德國人,所以連在自己家庭裡,都不缺乏這樣思想左傾的成員,通過接觸,我瞭解他們大部分是心無雜念,思想單純,由於資訊的隔閡,對毛澤東有一種霧裡看花的幻想,單單他的名言:婦女能頂半邊天,就迷惑了許多前衛的婦女運動的積極份子。他們對毛的「繼續革命」理論、「一分為二」的辯證法都是一知半解,而且脫離了中國現實社會,只當成一種有異域文化色彩的理念,認為十分出色,極為在理。至於把世界分為第一世界、第二世界和「第三世界」,更是深得這些帶著贖罪心理的68世代之心,他們認為世界上亞非拉那些地區的貧困,都是西方帝國主義掠奪所造成的。

德國社會八十年代出現的和平運動,和綠黨有一部分的思想基礎,就建立在之前的左派思潮之上。這一路傳承下來,直到今天,還有一小部分西方人對所謂的「第三世界」有著抱愧贖罪的心理,用這種態度來面對洶湧的「難民潮」,認為應當盡可能地接受他們。

當然八九的天安門屠殺使很大一部分左派天真的人覺醒過來,認識到共產主義不是什麼高貴的解放人類的思想和體制,它在實際運作上跟極權沒有太大的分別。特別是蘇聯社會主義帝國垮臺,華沙陣營解體以後,西方的極左派幾乎受到了致命的打擊。只有那些不肯否定從前的自己的人,還在苦苦撐著,但是他們不但沒有話語權,也在社會上失去了影響力。

專文屬作者個人意見,文責歸屬作者,本報提供意見交流平臺,不代表本報立場。