日本客家研究狀況

戰前:辨識客家

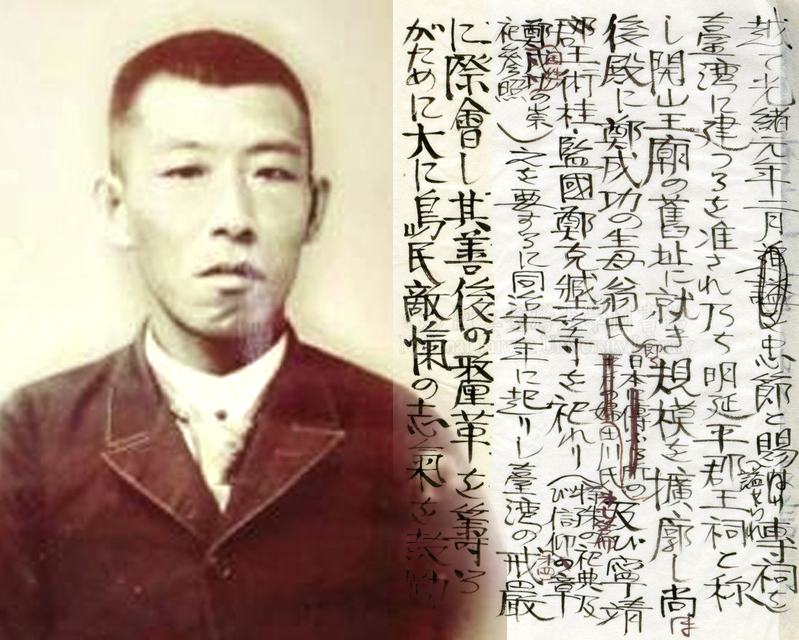

日本客家研究起始於1895年(清光緒二十一年)四月起日本統治臺灣的實務需要,而有參謀本部於該年元月編寫出版《臺灣志》一書,當中即有關於包括客家在內的臺灣島上各族群的篇章。次年又有東京帝國大學地質學研究生小川琢治著作《臺灣諸島志》的出版。1915年臺灣總督府官房臨時戶口調查部臺灣第二次臨時戶口調查,對臺灣客家人做了專項調查,但當中則以廣東人稱之,1919年臺灣總督府則出版了客家語辭典《廣東語集成》,臺灣總督府臨時臺灣舊慣調查會幹事伊能嘉矩於1928年出版的遺著《臺灣文化史》,則是日本學者第一本關於客家的實地調查研究著作,伊能嘉矩在該書中以福建省和廣東省之祖籍來分類臺灣漢人,他筆下福建省汀州和廣東省嘉應州,其實都屬於純粹客家地區,因此他還未能清楚地認識到客家人與廣東人的差異。然1919年臺灣銀行調查課長有元剛之《廣東、廣西兩省出張概要》,則已認識到客家的存在。1929年日本外務省通商局出版《華僑之研究》,係針對南洋華人所做的調查,當中以客家人為族群概念進行分析,將客家人和廣州府人區別開來,顯示了日本對客家認識的深刻變化。1930年臺灣客家女性學者彭阿木應日本東亞同文書院委託研究〈關於客家的研究〉,則可以說是日本客家研究的開山之作。彭阿木係以中國廣東省梅縣地區客家人為考察對象,以教科書的寫法全面介紹了客家,彭阿木的研究在客家山歌和客家女性生活的記載上,乃有突出的表現。同年的另一個研究,山口縣造發表於《東洋》雜誌的〈客家與中國革命〉,則針對客家的民族性格對中國革命的貢獻提出論證,特別指出客家人在太平天國革命、孫中山國民革命到共產主義革命中的突出角色,別具開創性的研究視野與觀點。

由於1932年一月中日淞滬戰爭中,以客家人為主的國民革命軍第十九路軍的傑出戰鬥表現,使日本人對客家人刮目相看。日本在廣東帝國總領事館乃出版了第一部官方的客家專著《廣東客家民族的研究》,該書係以廣東帝國總領事館所作之《客家民族今昔概況》為基礎擴大而成,而特別贊揚客家人的團結精神和組織力量,甚至認為大客家主義將領導中國而誘發中國的民族自覺。1942年,又有持田利貞〈客家民族的研究〉在東京南支調查會出版的《南方》雜誌連載四期。

大體而言,戰前日本的客家研究,深受羅香林等中國客家研究的影響,主要還是在中原正統論的基礎上從事客家的認識和介紹。戰後中國內戰分裂,中華人民共和國鎖國,客家研究幾近停滯,日本客家研究受時代牽制,無法到中國大陸進行調查,而使研究方法受到限制,也因此影響到研究成果的呈現。

戰後至1980年代:中原正統論的繼承與批判

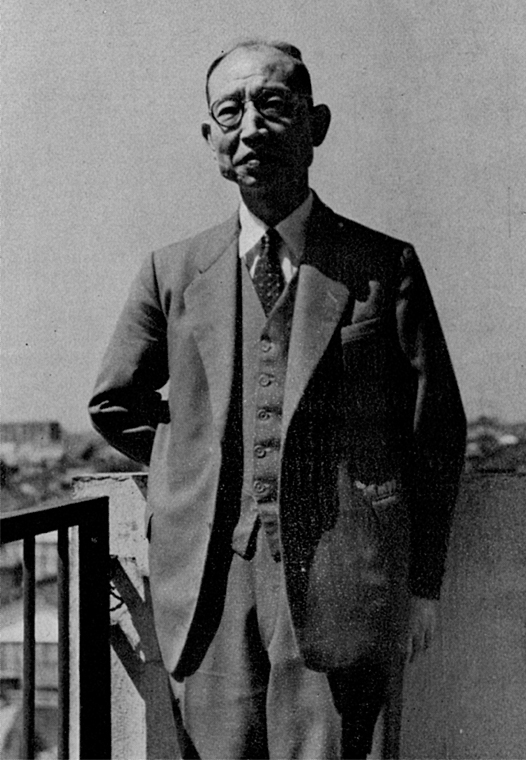

在戰後到1980年代中華人民共和國改革開放期間,日本客家研究在客家語言學有極大的成就,國立東京大學教授倉石武四郎(右圖)是中國語研究的南山北斗,他在1946年十二月發表的〈客家話及其他研究資料的解說〉一文,開啟了戰後日本客家研究的序幕。在他的學術領導下,滋賀大學的石田武夫於1954年引進臺灣之客家語研究成果,此後成為日本客家語言學的先驅。在其之後最有成就的客家語言學者,則當屬東京外國語大學教授橋本萬太郎(Mantaro Hashimoto),他1972年和1973年出版的《客家語基礎語彙集》和《客家方言》(The Hakka Dialect: A Linguistic Study of Its Phonology, Syntax and Lexicon),為客家語言學的經典,他發現客家語的特徵在於古次濁上聲字一部份今讀陰平,而客家語的根源可追溯到黃河中游地區。

日本客家研究的另一個學派,為國立一橋大學教授中川學開啟的客家源流研究。1967年中川學發表〈唐末梁初華南的客戶與客家盧氏〉一文,1977年的〈中國客家研究史研究的新動向〉回顧了戰後日本客家研究的狀況,1980年出版《客家論的現代構圖》。他的研究係從對於羅香林中原正統論的批判性繼承出發,認為客家文化和客家血源各有不同的發展脈絡,客家人自認的真實和歷史事實乃有所不同。晚年他則關注華南和南洋礦業發展和客家礦工遷移的關係。中川學的學生蔡驎將他的客家研究作了方法論上的三點總結:把握事實和真實;把握整體和具體;把握歷史和現實。關於客家歷史學研究,日本還有國立東京大學教授小島晉治投入太平天國與客家之歷史社會學,1985年,他以〈試論拜上帝教、拜上帝會與客家人的關係〉一文初試啼聲,其後又有相關的研究產出。

戰後最早從事客家現場調查的,是從事臺灣客家研究的植松明石和渡邊欣雄。植松明石是迹見女子大學教授,1976年起在新竹從事田野工作,1980年在《日本民俗學》發表〈臺灣漢人(客家人)的中元節〉,2000年創立日本民俗文化研究所與《民俗文化研究》後,早期在新竹客家的調查成果才大量整理出版。渡邊欣雄曾任日本文化人類學會會長,他於1978年開始,以臺灣南部六堆客家的田野工作成果,開展一系列有關客家民俗、宗教文化和風水觀念的研究。此外,國立東京大學教授末成道男則在苗栗研究,現任至學館大學教授堀江俊一的足跡則遍及桃園、新竹、苗栗等北部客家縣份,他們的研究較著重於客家祭祀與社區的關係。

1980年代中華人民共和國改革開放,客家田野調查成為可能,有關中國大陸客家的研究在自此方大量問世,客家華僑日本國立民族學博物館研究員周達生,於1979年和1980年最早在廣東省梅縣以及福建省龍巖地區從事實地調查,1982年發表的〈客家文化考──以衣、食、住、山歌為中心〉(客家文化考──衣‧食‧住‧山歌を中心に),為日本客家文化研究提供了研究的架構。另一也在中國大陸進行考察的國立東京大學教授田仲一成,於1981年發表了〈粵東天地會的組織與戲劇〉,是有關客家戲劇的研究。1982年起,國立東京工業大學茶谷正洋研究室和國立東京藝術大學茂木計一郎中國民居研究小組為首之建築學者陸續進入中國大陸考察客家建築,1984年茂木計一郎教授發表〈客家土樓〉,使外界初聞客家土樓之美,次年茶谷正洋、八木幸二、山畑信博研究室即發表了有關客家民居的研究報告〈中國東南部以及臺灣的客家民居研究〉。茂木計一郎中國民居研究小組對於客家土樓的研究與出版,在1990年代以後引起全球客家社群的重視,也使客家土樓成為客家具體的文化符號。

神奈川大學教授蔡文高為福建省龍巖市長汀縣客家人,他的客家背景,提供了他在客家民俗學界田野調查上的優勢,1995年他發表了〈中國福建省客家的婚姻習俗〉,1004年出版了專書《洗骨改葬比較民俗學的研究》。

1990年代至今:客家再創生之研究

1991年靜岡縣立大學教授高木桂藏出版《客家:中國內部造成的異鄉人》,這是一本精神上繼羅香林的著作,也可以說是戰前《廣東客家民族的研究》觀點在當代的延伸,對客家做了總論式的介紹。高木桂藏對於客家人的團結精神和集體智慧評價極高,喻之為東洋的猶太人,1994年和1995年再出版《由客家瞭解亞洲》(客家がわかればアジアが見える――逆境を生き抜く回天の知恵)和《硬頸客家人:中國猶太人的生活智慧》(客家の鉄則――人生の成功を約束する「仲」「業」「血」「財」「生」の奥義),結合客家諺語和客家個案實例,詮釋客家常民生活哲學和南洋客家企業家與政治家的成功法則。1994年派駐新加坡的新聞工作者根清津出版了《客家──最強的華僑集團》一書,1925年出生於臺灣的明治大學講師松本一男,也於1995年出版《客家人的力量》,他們都對於東南亞客家人在商業上的表現給予高度的評價,並預期未來客家人將會在亞洲發揮更大的政治與經濟力量。

國立東北大學教授瀨川昌久是當前日本客家人類學的代表性人物。他在1983年到首先香港新界進行田野調查,進而進入到華南各地,1993年出版《客家──華南漢族的族群性及其邊界》(客家:華南漢族のエス二シティティとその境界)一書,瀨川昌久認為族群認同主要是在族群互動過程中形成的,此即族群邊界論,而從一定地域中觀察客家與畲族、潮州人、廣州府人的相互關係中,重新認識客家族群的形成過程及其文化的多樣性。師承中川學的蔡驎,是來自福建省泉州市的中國留學生,現任教於同濟大學社會學系,在由其國立一橋大學博士論文改寫而於2005年出版的《汀江流域的地域文化與客家──關於漢族的多樣性與一體性的研究》一書中,考察客家成形於汀江流域的歷史背景和社會經濟條件。他認為汀江流域西隔武夷山脈,又以汀江經梅江通向大海,在唐末世亂之後,此一地理環境成為江西難民的庇護所,宋代有官方主持礦山開發,進以磁吸鄰近各地移民,更復因當地糧食生產不足以供應本地需求,依賴手工業和流通業之發達以克服之,這皆有利於造就出當地具有高度競爭力和環境適應力的客家新族群。中川學在一橋的另一位學生,現任廣島市立大學副教授的飯島典子,在2007年出版博士論文改寫之《近代客家社會的形成──「自稱」與「他稱」之間》(近代客家社會形成:「他称」と「自称」のはざまで)一書,再將客家源流的討論,拉向近代,她考察了咸豐年間廣東土客大械鬥和南洋客家組織對於客家意識形成的作用,也進一步發現在國家壟斷礦業的情況下,具有高度集團性和移動性的客家私人礦業和礦工,如何因受到國家的敵視,而產生客家我族意識和反抗性格。2012年,瀨川昌久和飯島典子合編《客家文化的創生與再創生──從歷史與空間綜合性探討》,該書之編寫,其實更點出了客家族群及其文化在1990年代中國大陸改革開放後再創生、再建構的當代景觀。

師承自小島晉治的國立東京大學教授菊池秀明,博士論文《廣西移民社會與太平天國》出版於1998年,而早在他博士研究生階段,即於1992年有〈太平天國前夜的廣西社會變動〉(太平天國前夜の廣西における移住と「客籍」エリート : 桂平縣金田地區の族譜分析を中心に)一文的發表。菊池秀明認為居於開發晚期的兩廣南部,在當地官方的政策考慮下,受鼓勵而移民前來的客家和壯族人,在與廣西社會的互動中,逐漸形成較強的我族意識,而由於這些為數眾多的客家移民被國家懷疑為社會不穩定因素而又受到打壓,終於引爆了以廣西客家人為主體的太平天國起義。

橫濱市立大學名譽教授矢吹晉和國立北海道大學教授藤野彰皆為中國問題專家,他們則敏銳地從客家人的角度切入,來看中國共產主義革命中的民族主義問題,而於2010年共同出版了《客家與中國革命──看「多元國家」的視角》(客家と中國革命──「多元的國家」への視座)一書。本書可以說是戰前山口縣造客家與中國革命研究主題的當代再一次延伸。一九三零年代中華蘇維埃共和國在長征之前主要統治的區域,主要為江西、福建和廣東的客家地區,客家人子弟自然構成了紅軍的主力,因此,這一階段的共產主義革命,可以說是一次以客家人為主體的革命鬥爭。矢吹晉和藤野彰在本書中提出「隱蔽的客家」概念,檢視客家社會如何中國紅色革命的過程中,在中華民族主義的意識型態中受到壓迫,他們認為未來中國政治制度之建構,應關照到中國文化和民族多元的現實。

明治大學教授鍾家新為廣東省河源市龍川縣客家人,1996年發表〈客家人風水信仰的社會學分析〉〈客家人の「風水」信仰についての社会学分析〉,他也從事日本客家菁英的書寫,在《客家與多元文化》雜誌寫過實業家千知能、醫師崇光雅廣、學者鍾清漢等人。

新近的青年客家研究者,則注意到臺灣客家運動的發展和影響。任教於臺灣淡江大學的河村裕之在2005年有〈臺灣客家的自己主張運動〉刊載於《南島史學》,繼之有國立東京大學博士候選人田上智宣,在2007年和2011年分別發表了〈從客人到客家──族群認同感的形成與變遷〉和〈從客家基本法看族群概念的變化──象徵性族群的積極承認〉。

日本國立民族學博物館助教河合洋尚應當是當代最為活躍的客家社會人類學研究學者,他是現任的日本文化人類學會東亞公共人類學懇親會會長,專門從事華南和海外華人社會的研究,在中國的嘉應學院和中山大學研究過,而於粵東梅州從事過客家田野調查,發表過有關客家風水和民俗信仰的論文。2013年,他主編出版了《日本客家研究的視角與方法──百年的軌跡》一書,該書對於日本百年客家研究做了完整的回顧,他認為日本客家研究有三個理論視角是對於客家研究的貢獻,其一為比較的視角,即拋開客家的本質主義,從不同族群民系和區域的比較尋找客家文化的特點;其二為創生與再創生的視角,重新認識客家在明清民國時期的創生和1990年代的再創生;其三為對於「客」的視角,即深入觀察與分析被稱為「客」的族群,找出「客」和「客家」的概念差異。蓋,日本從第三者的視角研究客家,自然比較可以拋開中國或臺灣客家圈內中原正統論和客家本質主義的羈絆,也比臺灣或中國大陸學者更具有從事比較研究的學術資源和研究能量。

不過,我們發現,日本客家研究的研究對象,主要還是中國大陸和臺灣的客家,關於東南亞客家的研究,多為有關客家政治與經濟力量及其跨國聯結的泛論

,至於日本本國的客家移民研究,則尚未進入其視界,主要原因當在客家人在日本並未形成自己的移民聚落,而是多數皆同化於或消失在日本社會,研究對象較難標定。一九九八年沖繩大學教授緒方修出版《客家見聞錄》,討論明初福建客家移民在沖繩的文化遺跡,是極為罕見的關於日本客家的研究。

〈未完〉

相關系列:

【走訪日本客家專文】──系列1

【走訪日本客家專文】──系列3

【走訪日本客家專文】──系列4

【走訪日本客家專文】──系列5