我父親在102年七月突然莫名跌倒,那時以為是神經壓迫,長骨刺的他平時不喊痛都忍下來。父親依舊每天認真當志工阿公,幫助小學生安全下課,直到有天參加志工聚會,又跌倒。大哥緊張了,帶父親到苗栗看名醫。名醫很厲害,一看我父親走路的樣子就判定問題在腦子,於是馬上照X光,發現原來有一個很大的腦瘤。

未開刀前,他能騎摩托車,照顧小學生下課,幫忙帶小孫女復健。原本想只是一個瘤,開完刀應該會慢慢復原,卻在開刀前一天,主治醫生告知腫瘤是轉移性的,從哪裡轉來,不知?醫生告知我們,開刀會有副作用,會有生命危險,所以家屬必須簽下生死約,有成功是好事,沒成功,醫生也莫可奈何。而其副作用,是長長幾張紙,不管家屬看得懂不懂,你們都得簽,不簽就等於不要開,不要救。我很想知道的是,難道醫學機制無能告訴家屬,這個結果等同於什麼?能有個紀錄片,幫助家屬做心理準備。

開完刀的父親,無法言語、尿失禁,完全沒有行動力,甚至連孩子的名字都已經叫不出口。我想去幫父親辦殘障手冊,他卻無法像從前那樣,指引我最好走、最方便的那條路,以前的父親是大街小巷的鑽,沒有路難得倒他。雖然這樣,也沒有打倒我們,一直到轉回台北,找了家專治癌症的醫院才找到源頭是肺腺癌,我們積極治療,包括腦部放療、化療,不斷換藥,此路不通換別條路。後來我才明瞭,只要是癌症藥產生抗藥性就得換藥,有藥換到沒藥再換注射。這是在最後無藥可換,再回到第一次用藥時我才得到的資訊,也是一個震撼彈,我父親無藥可救了。

初次接觸癌症,我們不清楚治療過程,可能發生的事。更想要問,是不是有一種機制,可以一開始就很清楚地引導家屬,將來可能發生的狀況和應變方法。

為父親醫治的期間,103年九月大哥突然莫名地右邊無力,原以為是中風,怕我們擔心的他一直想隱瞞,但是事發緊急,急診就醫後才發現腦中有一個大瘤。大哥意識呈現模糊,昏迷指數愈來愈高,醫生說明是神經母細胞瘤,擴散速度極快,開刀同時也放了用藥晶片,預防再快速長出;為了有更好的預後,在晶片藥的同時做放療,放療完接著服用治癌藥,醫生評估大哥身體狀況許可,也同時標靶藥注射治療。因為受傷的腦部區域在語言區,開完刀的大哥完全無法言語。雖然歷經過父親的治療,但大哥的狀況仍是另一種折磨。原以為大哥再也無法行動,與醫師討論後取得巴氏量表、申請長期照護,龐大的醫藥費暫時放諸腦後,一切以治療為主,就在辦出院那天,堅強的大哥自行站起來上廁所,喜出望外的我差點忍不住淚水。

化療藥和標靶藥同時使用,雖然心中大有疑問,加上醫生曾告知腦部用藥不易進入,標靶藥真的可以通過腦部屏障嗎?但為了使癌細胞減緩生長,也只能祈求大哥身體夠強壯,大哥一直自認擋得住,所以只要安排回診打針,一定配合。求好心切的他一直認真復健,他很勇敢、很配合醫生。一路開刀、放療、回診、復健,過程雖然辛苦,但因為有希望,所以大哥很認真。

原本健談的大哥不復在,每天重新學習生活、語言,一下子緊湊的生活完全放慢,治療種種的不舒服,及病痛沒有打敗他。就在一切步入軌道、以為大哥慢慢復原時,104年的一月初,大哥竟然發現眼睛看不清楚,回診時醫師說是複視,檢查不出什麼原因,當初開刀前醫生說有復發的可能,心裡相當害怕,核磁共振檢查後,原以為沒有再發現腦瘤,月底回診時醫生則告知找到腦瘤位置,且是在最危險的腦幹上。於是大哥決定第二次開刀,這次是他意識清醒,並自己簽下同意書。

出加護病房後還是失望的結果,複視沒有治療好,也因為開刀,引發肺部不適,每天有咳不完的痰,卻無法被緩解、解除,大哥語言能力雖然恢復些,但還是無法好好說明自己的不適。

插管開刀是為了要治療病症,結果卻使他因此而提早離開人世。大哥不是因為腦瘤復發,而是因為第二次開刀而離開。我很自責,為何最後力勸他插管另待生機。醫生在病人發炎時無法給予適當的治療,讓病患不致過度不適,我們卻是從護理師獲得資訊,插管對癌末病人只是增加折磨,又為了減輕不適及痛苦,只得注射嗎啡。

原本一起為父親奮鬥的大哥就這樣走了,我心裡的傷痛一直沒有停過,家屬無能為力的接受醫生安排,信任的心也被摧毀,一直相信醫生的安排,原以為會有二年的存活期縮短至五個月。每位經歷過的家屬都同樣心痛,是不是醫院有心力再為病患做些什麼?可以讓病患在治療的過程中同時能有妥善的養生講習課程,告知未來該注意的生活、飲食、運動等方法。在治療的初期,大哥曾經試著一個人開車出門,雖然最後平安回來,但那次之後,我們更擔心他的一舉一動。雖然大哥無法說明,但從他的行動表示,他很想回到自主、回去上班,回到過去的生活,但這些努力隨著腦瘤復發消失,一切的希望幻滅。父親因為心痛兒子的過世,同年七月也離世。最後我的心情一直停留在此,無法為病人分憂,消除病痛,心裡一直有歉疚,是不是當初不應該做這麼辛苦的治療,該做的是帶他們去旅遊,開開心心地走完人生最後一程。

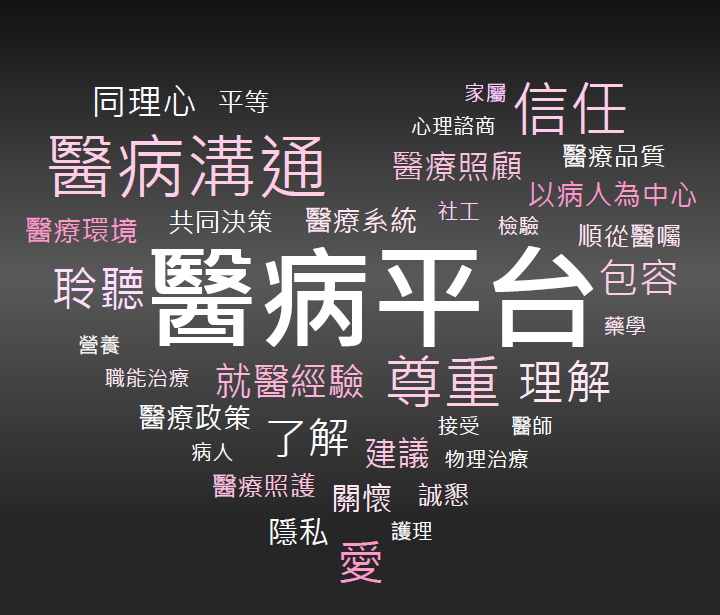

人生就是要走到這一步,才知道人生有多苦。身為一個心痛的女兒、妹妹,投稿「醫病平台」,只是希望,有更多的方法提升醫療品質,醫療專業者是否能提供更多的方法,減輕病人及家屬的痛苦。

編者按:

吳小姐來稿令人感傷。我們衷心希望下週二即將發表於「醫病平台」,由和信治癌中心醫院緩和醫療科張志偉醫師所撰寫的〈醫病一家人〉,可以讓大家更了解醫界在這方面的努力。同時我們更期待,吳小姐會感到欣慰,因為她催生了張醫師這篇文章,期能幫助更多正因親人病痛、過世而哀傷的家屬。

延伸閱讀

【醫病平台】賴其萬:重建彼此的尊重與信任

【醫病平台】曾道雄:基隆港都的老醫生

【醫病平台】侯文詠:告白與同意

【醫病平台】嚴長壽:請握著病人的手

【醫病平台】黃富源:請不要「罵跑」年輕醫師

【醫病平台】陳景松:病、醫皆情緒?同理的溝通是良善醫病關係的關鍵

【醫病平台】黃瑽寧:繞著地球跑 還是台灣最好

【醫病平台】蔣理容:輕重緩急?自己的病最重、最急!

【醫病平台】陳永興:當醫師面對親人的死亡

【醫病平台】施惠琪:如何與醫療人員合作讓家人得到最好的醫療照顧

【醫病平台】胡涵婷:台灣的智決醫療在哪?基層照顧醫師的重要性

【醫病平台】野人:醫師變成病人時

【醫病平台】章魚醫師:在醫療前,大家都是 VIP

【醫病平台】郭文好:醫病配合之我思

【醫病平台】周照芳、陳榮基:以全責護理提升醫療照護品質促進醫病和諧

【醫病平台】戴正德:醫病彼此間的同理心

【醫病平台】王金龍:有快樂的醫生才有快樂的病人

【醫病平台】劉惠敏:態度 決定關係的第一步

【醫病平台】廖博文:同理心,由誰開始呢?

【醫病平台】Chua:「先生緣」 是病人對醫師的信任

【醫病平台】蔡淳娟:年輕醫師,請別躊躇

【醫病平台】

由老、中、青醫師及非醫界朋友發起的「醫病平台」,期待藉此促進醫病相互理解,降低醫病認知差距,減少誤解及糾紛,找回醫病之間尊重與信任的美好。期改善醫師診療行為、民眾就醫態度,進而帶動改善醫療政策、環境及品質。歡迎各界踴躍投稿、討論齊進步。

如蒙賜稿,請寄:DrPtPlatform@gmail.com,文章字數 1500-2000。

因篇幅有限,本報保留刪節權,一經採用,刊出後奉上薄酬。

來稿請附真實姓名(如欲以筆名發表,煩請註明筆名與真實姓名)、簡單的自我介紹、身分證字號、通訊及完整戶籍地址(包括里或村、鄰)、聯絡電話和電子信箱,以及銀行(註明分行)或郵局帳號,若要捐出稿費也請附上受款單位及帳號,也可直接贈與「醫病平台」。

專欄、專文屬作者個人意見,本報純粹提供意見交流平台,不代表本報立場