郭台銘辨公室公布一份調和式民調,引起相關學者專家的非議,因為在民意調查的專業領域,並沒有調和式民調。民意調查在國內外行之多年,隨著科技發展,例如AI、電腦、手機等發達,民意調查亦隨著調整,例如抽樣方法是否市話及手機併行,電話及電腦併行。因為上述使用者的年齡結構明顯不同。大數據分析是否取代以抽樣方式為主的民調,或是相輔相成,亦是值得探討課題。

台灣是個非常重視民意調查的國家,包括國民黨、民進黨以全民調作為總統候選人提名方式,在民主國家十分罕見,(國民黨尚有黨員民調)。民意調查本來應用在不同領域,尤其範圍廣泛的群體。例如市場調查、閱聽者調查等,因為民意不侷限一般公民或政治意見。民意調查也是稀鬆平常的技術,在社會科學領域,調查方法十之八九成為必修課程。不少人均具備此種理論訓練及技術方法。

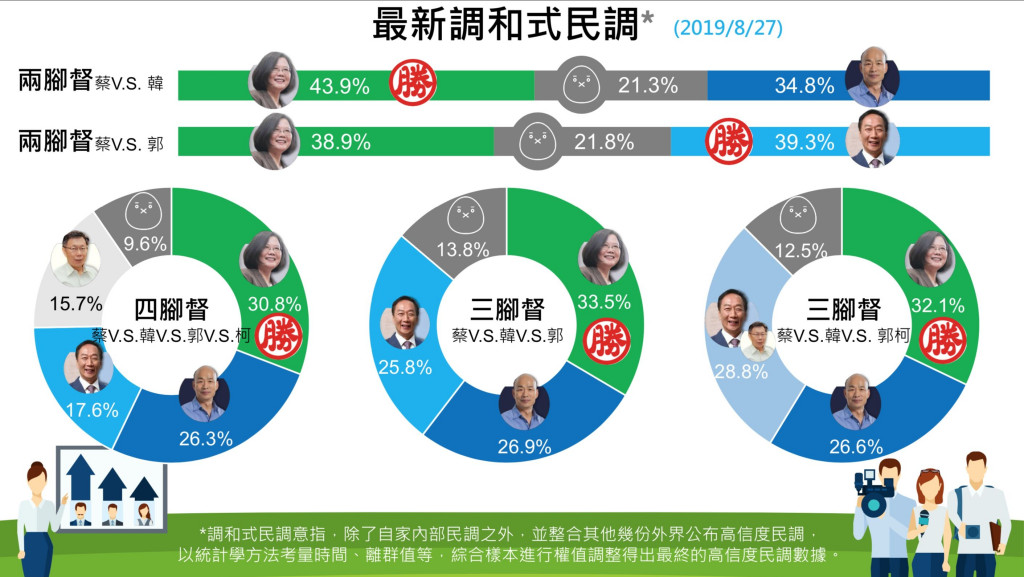

可惜在政治領域的民意調查,有些走火入魔,出現令人嘖嘖稱奇的怪現象。例如主持機構在整個調查過程未謹守基本方法原則,抽様、問卷設計、訪問方法等。機構效應也揮之不去,受訪者信度打了折扣。具有強烈政治立場的委託者,心懷不軌,將民意調查視為工具,營造氣氛誤導大眾等。有人戲稱民調成為「民調」(調整)。失去公信力的民意調查,有如選舉做假,相當嚴重的課題。可是仍有部分人樂此不疲,刻意以民調為政治手段策略。自欺欺人,終究自食惡果。

科技發展衝擊傳統民調

科技發展衝擊傳統式民調,但是截至目前,手機、電腦抽樣是否較佳,未有定論。但是市話抽樣,年輕人比重偏低,透過加權,分析結果,的確是個待解決的問題。大數據分析日益普及,在醫學、商業等領域,與AI技術齊頭併進,物聯網、5G等成為產業革命的新頁。不可避免,對於未來民意調查也有至深且巨影響。今年民進黨總統初選為了手機、市話比重,爭執不休。國內相關學者、業者,對於未來民調的機會、挑戰,應該早有腹案。

政治性民意調查,包括國內最常見的選舉民調,除了方法技術之外,相關學理不可或缺。比較國內相關民調,優劣一目了然,主要因素在於理論架構完整與否。民調不是單一時空,縱向累積、橫向比較,尤其與選舉有關民調,俟一段時間之後,即見真章。美國1930推動政治科學,1960之後選舉民調此起彼落。台灣在1970—1980開始引進選舉調查及政治行為研究,累積經驗及成果,彌足珍貴。

民主政治,人民有自由表達、公平參與的權利,築構民調的環境,但是也衍生一些值得深思的問題。調和式民調也許是一時的產物,並不值取。民調極具科學專業,政治科學雖有若干限制,但是成果斐然,我國也不例外。社會各界共同珍惜,民調名實相符,國家政府人民之福。

專文屬作者個人意見,文責歸屬作者,本報提供意見交流平台,不代表本報立場。