(二二八受難者簡介)陳顯宗 1928年生,臺灣桃園觀音人。16歲那年,去日本當少年工。日本戰敗後,回到臺灣,考取臺北市開南商工土木科,1950年7月畢業,8月間進入桃園大圳水利委員會工務課擔任設計股臨時雇員。1951年7月「臺灣省工委桃園街頭林秋祥案」,在桃園水利會辦公廳被捕,後經判刑12年,送至綠島,於1962年出獄已35歲。釋放後,娶難友楊國宇妹妹為妻,夫妻扶持,育有兩子,定居桃園市。

赴日當少年工 戰後遣返台灣

我於一九二八年,在桃園縣觀音鄉草漯出生,上有三個哥哥,但三哥早逝。從小被祖母帶大,祖母對我特別疼愛。八歲那年,我到桃園與母親及兄長們一起生活。

家人送我去讀附近桃園鎮最好的桃園公學校,唸了八年,唸完高等科,於一九四四年畢業。日本人統治臺灣,因為戰爭日本國內的男性被大批調到戰場,受日本教育的我,去報考日本高座海軍少年工 ,要去日本前夕,家人很捨不得,安排我與兄弟們去相館拍照。因為戰亂的年代,誰也不知道從此一別,再聚首是何年何日。去日本沒多久,日本國戰敗,我們這些少年工被送回臺灣,已經是一九四六年。

我的兩個哥哥,在中藥店學習多年,學到如何調配中藥、抓藥草的經驗,哥哥們都希望我繼續唸書,以後才可以出人頭地,到公家機關上班。臺北市開南商工職業學校是當時很頂尖的學校,很多家境好的人家都把子弟送到那裡去讀,在兄長的鼓勵下,我很順利考取,一九四七年進入開南商工就讀,一九五○年畢業於開南高級部土木科。

陳顯宗要去日本當少年工前與家人合照,前排右起:陳顯宗的大哥、陳顯宗、母親抱著小妹、小弟,後排右起:大妹、二哥。(陳顯宗 提供)

那個年代的老師很受到尊重,老師對學生也相當「牽成」。開南的一位陳老師是我的班級導師,教我們水利,同時也在臺灣省水利局當課長,知道我住在桃園鎮,很熱心的介紹我去桃園農田水利會上班。水利會與桃園縣政府、縣議會這些政府單位,以前都在桃園火車站附近的中正路與中華路一帶。家人很歡喜我畢業就有「頭路」,萬萬沒想到,我進去工作才三個月,就在辦公廳被保密局的人員帶走!

聽到獄友遭刑求哀嚎 不寒而慄

被帶走的那天早上,大概是九點左右,我才進到辦公廳不久,正在整理桌上的東西,準備開始工作,這時進來三個人,把我叫出去。辦公廳外停了一輛帆布上有紅十字的軍用醫護車,那三個人要我坐進車內,然後把我送到桃園火車站旁的一間煤炭工寮。

陳顯宗(最後排左4)就讀開南商工時,就在桃園水利會實習,與當時隊長(第1排中)和正式職員合照。(陳顯宗 提供)

我進去時,看到裡面已經有兩個不認識的男子,我們三人互不相識,在工寮內待了大半天,一旁「看管」的二、三位特務人員,不時講一些令我們聽起來害怕的話,例如「再搞怪!我們去大溪抓人,用豬籠子裝來…」,我們在旁邊聽了都不敢吭聲,到了晚飯時間,才被帶到車站附近一個住家,吃了一些飯菜,那是當天唯一吃到的一餐。

當天晚上,我和另外兩人,可能是被列為同案的鄭禎盛 和黃振聲 、兩人當時都是桃園縣參議會的職員,被強押上那輛軍用醫護車,送到臺北市保密局南所。我在南所沒有被刑求,但是看到有人被修理的很慘,不時聽到刑求的哀嚎聲,淒厲的聲音,令人不寒而慄!我不知道我到底犯什麼罪,但是目睹裡面的恐怖情形,心裡整天都很驚惶!

面對偵訊人員指控 一問三不知

有一天,我被帶去訊問,他們問我做了什麼?我說沒有啊!偵訊人員又再問:「你跟某某等人參加了某個組織?你怎麼會不知道?」他們提的那些組織,我聽都沒聽過,要我怎麼說,又哪會知道什麼事?事實上,真的沒有參加所謂的組織,只是和同學朋友聚在一起打打球,對當時的環境不滿,發表一些牢騷看法而已。當時,我們從桃園到臺北,搭火車通勤的學生多少都會認識,我認識愛運動、踢足球的林秋祥 ,同樣讀開南,也去日本高座海軍少年工的簡士性 ,他們也都被抓了。

偵訊人員的指控,當年我都沒有承認。問完筆錄那天,偵訊人員告訴我,你沒事啦,過幾天就可以回去,然後把我的手指就往筆錄上用力按下去,結束後我再被送回去牢房。在保密局一待三個月,過完年後又被送到青島東路的軍法處。

保密局的南所,進去裡面有一條直直走廊,同一側有七、八間牢房,每間都非常狹窄,如同「籠子間」,小小一間裡就關了二十多人。廁所在建築物的後面、是露天的,是一條用挖的水溝,看管的牢獄人員怕你逃跑,所以沒有任何遮蔽,一天放封兩次上廁所。

被送到軍法處時,已經是農曆年的冬天,天氣很冷。軍法處在現在的警政署對面,以前是日治時期的陸軍倉庫。裡面很大,一大棟的建築物裡面,中間有一個走廊,用大根的木頭、隔成一間一間的,大約有三十二間,我住在十六號,剛進去時和被列為同案的簡德星 關在一起,同押房還有基隆中學教師藍明谷 ,他曾翻譯魯迅的作品〈故鄉〉為日文,他的妻子藍張阿冬 也被關到綠島一年多,她獲釋回家後,才知道丈夫藍明谷已被槍殺。

住進死囚房 擔心即將被槍決

軍法處一天吃兩餐,下午四點多吃過飯後,如果被叫出去,大概都是被帶去「砰砰!」了。每天不時聽到這個人被「砰砰!」、那個人被「砰砰!」,過著提心吊膽的日子。

從保密局到軍法處之後,被關了七個多月,一九五一年七月九日,我被判十二年,同案有林秋祥、黃鼎實 、施教爐 等七人被判死刑。宣判後不久,我被送到新店一家由戲院改建的看所守,待了一個多月,又被送到內湖國校關押,我們等候要被送去火燒島的新生訓導處,我們在內湖國校待了十多天後,大家又被送到高雄搭船去綠島。

從新店監獄要移監到內湖國校前一天,令我印象深刻,最恐怖的是對方以時間太晚為由,拒絕收容我們這一批犯人,我們當天晚上又被送回軍法處,可能是調不出牢房,那一晚,我們被安排住進死囚房,大家以為自己隔天就要被「砰砰」!個個心情凝重、沈默不語。

在死囚房內,我看到好幾個跟我同案,已經被槍斃的人名字,他們有七人、名字被刻在牢房的木板上,記得有黃鼎實、林秋祥、施教爐等人,是誰把他們的名字刻上去?我覺得詭異又納悶!

第二天,從軍法處死囚房離開,雖然不知道綠島的日子會如何,但大家都暗自吐了一口氣。我在綠島的日子,長達十多年,那是我一輩子無法忘記銘心的記憶。我被編在第五中隊,那年原本共編為七個中隊,一個中隊差不多等於軍隊的一個連,有一百多人左右。四個中隊為一個大隊。隨著被送來的人數越來越多,後來編成十二中隊,每一個中隊裡還設有隊長、分隊長、幹事等職務。

政治犯醫生對綠島醫療貢獻大

新生訓導處底下設有三個組,一組是管理組、二組教育組、三組是營繕組。教育組負責思想改造、教大家讀書、學國語;營繕組專門負責各種修繕工作,有東西壞掉就要去維修。我唸開南土木,三組營繕組有一位年紀約五十多歲、較年長的政治犯叫邵毓秀 、外省人,學的是土木,早我一年被送到綠島,他認為我可以編到三組,同組的還有一位傅玉碧 ,是臺北工業學校土木科畢業、還有一位施顯華 。家裡開照相館的陳孟和 也和我同一隊,他常出公差拍照,不常看到他,他在照相部為人拍照,大多數的新生訓導處老照片,都是他拍的。

三組的成員都是有技術的,而五隊的隊友專業更是一等,隊內有醫生、還有康樂隊。七名醫師是:耳鼻喉科蘇友鵬 ;臺大醫院眼科胡鑫麟 (小提琴家胡乃元的父親);臺南人胡寶珍 是皮膚科,還有外科林恩魁 等,他們的醫術水準高,在綠島如同地方的醫療團隊,對綠島的醫療照顧付出不少。

綠島的排球隊,後排左2是陳顯宗、前排右1是王春長。(陳顯宗 提供)

雖然醫務室裡頭有軍方醫官,但遇到發生危急的狀況,第一個想到是這些政治犯醫生;有一次,新生訓導處副處長胡牧球少將的太太難產,情況很危急,王荊樹 是婦產科醫師,幫胡太太接生,才能母子均安;對醫生而言,救人是沒有政治恩怨的。

敲硓石古石砌圍牆 與外面隔絕

綠島的海邊有很多硓石古石,管理人員為了要「操」我們的體力,要我們這些政治犯,所有的人每天早上都要到海邊去打硓石古石,再挑回來,才能吃早飯,個子不高的蘇友鵬醫師,體力無法負荷,常挑到哎哎叫。我們挑的硓石古石,說來很諷刺,是要用來蓋長長的圍牆,又稱「萬里長城」,讓我們與當地隔絕,還有蓋「克難房」置放民生用品。

從海邊挑回來的硓石古石很重、外形尖尖角角、坑坑洞洞,大家要先把硓石古石敲成石材形狀,硓石古石很堅硬、很難敲,需要力氣和技巧,一些體力狀況不佳的政治犯,做不來,相當辛苦!

敲好的硓石古石每天扛到工地現場,分配給每個中隊,大家各自負責做一段,硓石古石蓋的圍牆,之前已經做了一陣子,我算是第二批被送到綠島的政治犯,大約又做了一年多,就把圍牆完成,把整個新生訓導處裡面的人圍起來。多年後,我重回綠島,發現這條硓石古圍牆已經被拆掉了,但是我的硓石古圍牆記憶永遠無法抹去。

寬三公尺、高五公尺的硓石古圍牆,由我們自己設計、施工,遇到颱風後,破損或倒塌的屋舍,也是由我們自己來做。還有蓋「克難房」置放我們用的米、鹽、油等民生用品。最早的營房是木造的,我們這些政治犯來了之後,要用的米、鹽、油等民生用品,必須有房舍來置放、保存,因此由我們負責增建「克難房」,用的也是硓石古石,由每一個中隊自己設計,如果遇到需要特別的材料,要事先列出清單,再由三組負責到臺東去採買。

設計引水道 獲頒克難模範獎狀

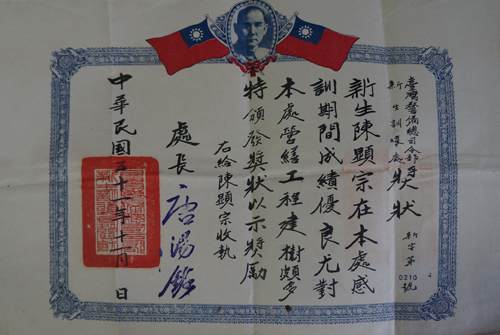

綠島當年島上並沒有生產蔬菜,我們每天要吃的食物量不少,新生訓導處想辦法要我們自己生產,因此成立生產班,要我們自己種菜。生產班種菜的地方在山上,每天必須從山下挑水到山上,很吃力,大家都苦不堪言。我學的是土木測量,他們來找我想辦法,於是我在附近測量到另一座山頭的水源比生產班種菜的位置高,於是我設計了一條引水道,剖開口徑較粗的竹子,用鐵絲在兩座山間架起引水,水源就不斷的流進菜園。

陳顯宗在綠島新生訓導處設計引水道,因此獲頒獎狀。(陳顯宗 提供)

看到做好的引水道,流進清澈的山泉水,生產班的人知道再也不用到山下挑水上山,他們都很感謝我,為了這條引水道,我獲頒贈一張獎狀,我們隊內一名負責菜園的幹事,則得到上頭頒贈的「克難模範」獎勵,並回去臺灣本島領獎。

難友發揮藝術才能 填補灰色日子

綠島的新生裡,人才很多。我的隊友許省五 ,很會畫油畫,他的弟弟叫許省六 ,兩人都被抓到綠島來,兩兄弟被抓前是一起經營廣告社,畫看板,到綠島後,以當地的景色,畫了很多油畫。我要回臺灣時,許省五送我一幅畫,那幅畫我一直保存著、掛在家裡的客廳,每次看到畫中駕駛牛車的女生,就會想起許省五、許省六兄弟,他們後來回到臺灣,在臺北繼續從事看板廣告的事業,早已過世了;據說,許省五畫中那位駛牛車的女子,是住在綠島中寮的董多美,後來也嫁給出獄後的難友廖天欣 。

陳顯宗家中客廳一直掛著難友許省五的畫作。畫中拉牛車的女子據說是住在綠島中寮的董多美。(楊淑媛 翻拍)

我家客廳的牆上還有一幅水彩畫是王嵩岳 畫的,他是臺中人,原本是當老師,水彩畫的取景也是以綠島當地的風景為主;在綠島什麼都很克難,我們用硓石自己蓋克難房,也用當地、廢棄不用的木材做畫框、做小提琴、做吉他,當時陳孟和在綠島做小提琴,就是木工班難友,撿颱風過後的木材,幫他裁製成型的;還有把海邊的貝殼,排在畫布上做成一幅幅的貝殼畫。

四面被海包圍的綠島,雖然關了我們這些政治犯,但並沒有關住我們的心靈,很多人,在那些無奈苦悶的日子,對藝術與人文的潛能,被激發出來,調和那苦難的灰色日子。

大哥保存綠島白珊瑚 死後送還

新生中有位很會潛水的難友,見他經常一下子、身手矯健的潛入綠島的海底,沒多久浮上岸,雙手抱著從海底撈起來的白珊瑚,那些白色的珊瑚真的好美麗,我帶了一些回臺灣,送給最疼愛我的大哥。我的大哥陳顯義,長我九歲,跟著後叔學中藥,對我疼愛如父,當年我因案被移送保密局、軍法處,大哥心急如焚,四處奔走,找了很多人、想盡各種辦法要讓我出來,大哥也因而被騙走不少錢;而我在偵訊、收押期間,都不能對外連絡,這些事情是到出獄後,家人才告訴我的。

陳顯宗當年送給大哥珍藏多年的綠島美麗白珊瑚,在大哥過世後,侄子又送回到陳顯宗夫妻的手上。(楊淑媛 攝影)

前年,大哥過世不久,侄子拿了一個紙箱到我家說:「叔叔,這是您給我父親的東西,父親有交代,他走了後,要記得歸還給您。」沒想到,那些送給大哥的白珊瑚,多年來,大哥一直用紙箱把他珍藏起來!我打開紙箱,看到裡面保管完好的白珊瑚,霎那間,那封箱的記憶再度開啟,我的眼淚潸然而下…。

懷念綠島第三任處長唐湯銘

在綠島的那些年,除了被關的難友,還有管我們這些被關的「長官」了。剛成立的綠島新生訓導處,戒備森嚴,只要有本島的大官要來巡視,大家都很緊張,深怕遇到狀況,給自己或大家惹麻煩;過了幾年,不論是被關與管被關的人,大家都同在一個島上生活多年,或多或少有了些感情,所以關係和氣氛就不那麼緊張。有時候,我們出去買菜或者被派出去做事,管理人員也不會跟得那麼緊,對我們似乎較放心。

我在綠島共經歷過三位處長,第一位處長姚盛齋是少將,軍人出身,每次出來巡視,相當威嚴,大家對他很敬畏。我記得姚處長經常在訓話時,向我們說:「你們只要乖乖的,很快就可以回去。」結果是,姚處長到任沒多久,就被調回去了。而我們都還在關。

第二任處長周文彬病逝綠島,葬在綠島。第三任處長是唐湯銘,他對我們很友善。由於我負責營繕,他家裡有要修繕的東西,都會找我。唐處長對我很好,他的家人也一樣客氣,我離開綠島時,唐處長還在綠島服務,我剛回來臺灣那幾年,還會收到唐處長寄來的信。如今還在的人,都已八、九十歲,大家都已年邁,前些年昔日的難友聚會,談到早已過世的唐處長夫妻,大家都很肯定他。

難友介紹 感恩妻子願意嫁我

一九六二年十一月二十三日,距離我被逮捕剛好十二年,我回到臺灣。因為臺灣還處於戒嚴時期,我們的身分都相當敏感,以前那個對大環境愛發表看法的我,不見了,很多話不敢講、也不能講,怕給親友帶來困擾,更不敢去麻煩人家,對自己的過去,怕別人知道、怕會被排擠,更是不敢提。

有誰願意嫁給有紀錄的政治犯?對於已有年紀的我而言,想都不敢想要結婚,因為有哪位人家的女兒,願意和我過那種提心吊膽的生活?我也清楚知道,像我們這些有紀錄的人,要到政府機關工作很難,所以只要有人介紹我工作,就算是臨時雇員或編制外的員工,我都不拒絕。工作了三年,同樣住在桃園鎮,綠島的同案難友楊國宇 ,介紹他最小的妹妹楊絨與我相識。楊絨年輕貌美、相當聰慧,追求者眾,因為哥哥是政治犯,她知道也認為我們都不是壞人,願意嫁給我,我很慶幸這一生能遇見楊絨。

我與楊絨育有兩個兒子,他們都很爭氣,從小到大功課表現優異,大兒子在臺灣工作,已結婚生子,因為兒媳都要工作,兩個孫子從小由我們夫妻照顧,直到唸小學才回到他們父母身邊。祖孫感情親密,我們還因此獲得桃園市公所的長青楷模、模範爺爺、奶奶等表揚。小兒子目前在美國工作,非常孝順,有一年我太太身體不適,他專程請假回來照顧,兒孫孝順,生活安定是我目前最大的幸福。

努力工作 求溫飽的日子

其實對於曾是政治犯的我們,重回社會找工作是很不容易的。剛回到臺灣,我的第一份工作,是一位開南的同學介紹的。當時他在公路局擔任主管的職務,不計較我曾是政治犯,也不怕自己會有困擾,他在花蓮、臺東一帶負責測量工作,找我去做日薪的工作,到現在我都很感謝他。

做了一陣子,隊裡有一位成大畢業的劉姓同事,內定要被公路局留下來當段長,他看我表現很認真,想留用我,我不敢告訴他我是政治犯,只好婉拒。離開測量隊,又有一位同學透過關係介紹我去營造廠工作,桃園縣政府前的復興路開闢工程,是我在營造廠工作時,曾參與規劃興工的。離開營造廠後,我已六十多歲,又經朋友介紹到內壢榮工處做事,直到六十六歲退休。

對於離開綠島後進入社會的工作,雖然都不是正職,但是我很感激那些肯用我的人,因此我很認真工作,感謝那些用我的人,讓我的家庭能夠求得溫飽。

退休後,我的同學在桃園市老人會擔任理事長,要我去當總幹事,我又在老人會工作了十二年,老人會經常舉辦許多大小活動,我們夫妻經常參加旅遊、上課,豐富我和家人的生活。因為我住的地方就在桃園市南門市場旁,妻子很賢慧,利用住家的樓下,自己做豆花,賣豆花,豆花、薑汁、黑糖水都是真材實料,慢火熬煮,很受顧客歡迎;直到這幾年,有了兩個孫子,我與妻子都年紀大了,才不做豆花生意,不時有過去老主顧來說,很懷念妻子的好吃豆花。

出獄長期被監控 不敢聯絡同學

距當年我莫名被逮捕,已時隔六十四年,你們要問我真正的原因,我也不知道。我曾仔細回想,揣測我會被捕的原因,可能是與我的公學校同班同學陳茂發 有關。陳茂發和我都是唸開南商工,另外還有一位簡士性,唸的是開南機械科,大我一歲,但屆數比我低。我們三人都是桃園人,不時會聚在一起打球運動,或者談論一些評論時局的話,但並沒有什麼組織。

日本統治時代,臺灣人是二等公民,沒想到臺灣光復,因為語言、生活習慣的不同,早年經常發生摩擦、衝突的不愉快情事。臺灣人受到的遭遇,當年並沒有比日本人統治時好,所以那些年,年輕的我們,總會相互發表看法、見解。陳茂發因案被捕,我大概也因此而被抓,之後陳茂發辦理自新,未被起訴;我從綠島回來後,因為被嚴密控管,家裡每隔一段時間,就會有警察以查戶口為由來看看,很長的一段時間,我根本不敢和陳茂發連絡,直到這十幾年來,大環境變化了,才敢和陳茂發連絡。

儘管和陳茂發已經有了連絡,我們都絕口不提過去的案子,對於他當年有沒有參加組織,更不敢問。陳茂發的書法寫得很好,掛在客廳的書法卷軸是他親自寫送我的,二○一三年,陳茂發過世了,他送我的字畫還掛在客廳。

我從當日本少年工到綠島當「新生」十二年,經歷過日治、光復、戒嚴到解嚴的不同年代,妻子常說,我這一生坎坎坷坷!如果說,漫長人生是一本劇本,這本劇本,我雖身為主角,遇到多變的年代,每個角色的轉換,我都無法決定,悉由他人安排;儘管如此,對於生命的旅程,我只能勇敢邁步走過苦難!

【編按】二二八之後清鄉、白色恐怖漫長期間,桃園縣有將近四百位政治受難者。文化工作者曹欽榮和陳銘城等人受桃園縣政府委託,完成政治受難者和家屬的口述訪問,在日前出版《重生與愛》。本報取得授權轉載,讓大家對當年的受難歷史,有進一步的暸解。

錄音轉文字稿:陳淑玲

紀錄整理:楊淑媛

修稿:陳顯宗、陳銘城、曹欽榮

(本文摘自《重生與愛:桃園縣人權歷史口述歷史文集》,桃園縣政府文化局出版。欲購此書請電洽03-332-2592分機8403邱小姐。)