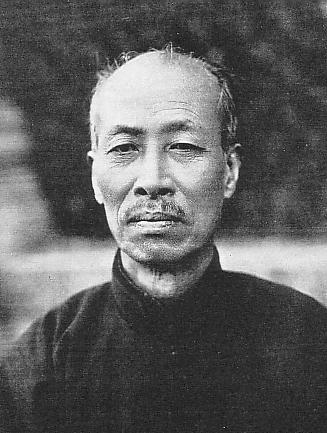

王道樂土何處尋:從中華帝國到滿洲國

鄭孝胥對民國的敵視,不僅僅是因為辛亥革命斷送了他的仕途——入民國,北洋政府許多高官顯貴都是其故人,他若願意,做總長乃至做總理的機會皆唾手可得。他不認同民國,更多是由其價值觀決定的:他贊同英國和日本式的君主立憲,反對法國革命式的“暴民專制”。

跟張之洞一樣,鄭孝胥持“中體西用”之說。他不排斥引進西方科學技術乃至憲政制度,但堅持認為中國文化本位不能動搖。民初思想史上一個最重要的特徵是,“激化”的思路一發而不可收拾,五四知識分子對傳統中國文化展開全盤批評和攻擊,同時提倡更深也更廣地引進西方文化。在差不多同時期,和“反傳統主義”相反的一種思潮也出現了——即面對日益增強的西化力所產生的文化守成反應,這個群體主張復甦傳統文化的一些方面,同時堅信中國文化不但和西方文化相當,甚至更加優越。鄭孝胥就接近於這種“文化守成主義”。

在舊體制的中國,區分統治者與被統治者的標準是有無文化能力與道德能力。統治的本質,是一種由有德者進行民眾教化的觀念。輔佐皇帝進行民眾教化的官僚,必須具備與之相應的文化能力與道德能力。科舉所試的固定的詩文寫作能力是為了檢查考生有無文化能力,所試的儒家經書的知識是為了檢查考生有無道德能力。科舉合格者,其傑出的文化擔當資格和道德資格為社會所認可,具有很高的社會聲譽。這就是鄭孝胥所依托的文化及倫理體系,即便大清淪亡了,這群遺民也絕不放棄這套文化及倫理體系。鄭孝胥願意在商務印書館兼職,推動商務印書館出版古籍、整理“國故”,卻不願像王國維那樣任教於新式大學,儘管他早年參與創辦各類新式學堂,卻看不起西式的大學,他的“守舊”比王國維更徹底。

作為漢族士大夫,鄭孝胥對滿清王朝保持矢志不渝的忠誠和支持,甚至超過不少心灰意冷的滿族親貴。這種忠誠和支持的動機,跟曾國藩寧願幫助滿人的朝廷剿滅漢人的反叛集團“太平天國”一樣:洪秀全要用西方的洋教取代孔子,作為孔子信徒的儒生不能袖手旁觀;而革命黨人的“赤色”意識形態,比昔日的拜上帝教還要可怕。

鄭孝胥的國家認同是“中華帝國”,溥儀在回憶錄中寫道:

有時是講我祖先的歷史,有時卻講的是我未來的“中華帝國”:中華帝國,版圖至少也要恢復到聖祖仁皇帝(康熙)朝的規模,那時京城要建三座,一在北京,一在長安,一在帕米爾高原之上……我帝國領土廣大,財富無盡,東北有森林,中亞細亞有石油……要歡迎外國投資,聘用各國人才,實現門戶開放政策,帝國不用花錢,但收興旺之效……

鄭孝胥並不滿足於在關外建立滿洲國。一九三三年七月十七日,鄭孝胥與關東軍司令官兼關東廳長官武藤信義在旅順黃金臺的關東廳長官別墅舉行會談。武藤第一次告訴他,滿洲國將向“帝政”制轉變:“滿洲國的基石已日趨鞏固,在明年的第二個建國日,可以實行帝政制了吧。”

鄭孝胥回答說:“那當然好。只是按照我的想法,是否稍微早了點。對我而言,這確實是一件值得高興的事,只是唯恐自己自滿。中國內地有些人說我,自從成為滿洲國總理後,便心滿意足,好像忘了大業等等。若讓執政登上帝位,我怕自己會因此而過早地沉浸於高興和滿足之中,我還是盼望執政早日在北京即位。”

長期擔任溥儀隨從翻譯的林出賢次郎在“秘密會見記錄”中評論說:“從鄭孝胥口中說出的希望在北京舉行‘皇帝即位’,是道出了‘復辟清朝’的願望。可是對於關東軍來說,根本從未考慮過在北京‘復辟清朝’,鄭孝胥這樣說實在稍欠慎重。”這也正是鄭孝胥與關東軍立場的重大差異,這一差異導致他後來被免職。

溥儀在回憶錄中引用鄭孝胥的詩句“燕市再遊非浪語,異鄉久客獨關情,西南豪傑休相厄,會遣遺民見後清”,說明鄭孝胥“不僅要在滿洲實行帝制,還想著回燕京,實現‘後清’的幻想”。

被迫從中華帝國的立場退卻到滿洲國,鄭孝胥只好用“王道”思想自我安慰,“滿洲國以皇帝為中心,以王道為主義”。他言必稱王道,就像傳教士提及基督信仰一般。他將“王道”視為東方民族因應西方列強勢力的國際策略,以“王道”立國又可以消弭種族、階級和舊有的國家之別,“王道”亦可消除革命、恢復秩序。鄭孝胥認為,有了“王道”就可避免現代紛擾不休的政黨政治,以及由此形成的“一黨專政”,從而贏得與南京國民黨政權的競爭。所以,當關東軍戰略家石原莞爾以“民族協和”規劃未來滿洲的圖像,考慮組成“協和黨”時,溥儀即表示“實行一國一黨制乃誤國之舉”,強力反對組黨,要求改為“協和會”。鄭孝胥深表贊同,說溥儀的說法“有定見,甚可喜”,也以“孔教不黨、王道無黨”為由支持。

鄭孝胥倡導“王道”觀念幾近狂熱。他將自己寫的《王道要義》廣為散發,每個來訪者均贈送一冊。一九三八年,鄭孝胥在王道書院作開幕演講,這也是他最後一次公開演講。他夢想在關外締造一個優於關內的“文化中國”和“道德中國”。若滿洲國在文化和道德上勝過中華民國,未來未嘗不可能重新統一中國,那樣的不世偉業甚至超過當年八旗勁旅入主中原。一九三二年八月,鄭孝胥接受日內瓦記者採訪,說出了心裡話:“中國人民他日可合於滿洲國,滿洲國人民斷不能再合於中國。子觀大清之二百七十年與民國之二十年,徵其歷史,可以知矣。”換言之,滿洲國不是一個新的國家,它繼承了清朝的正統,更繼承了純正的中華文化。

一九三六年,日人來訪,問及溥儀本為清帝,若民國滅亡後是否復職?這是一個敏感問題,鄭孝胥巧妙地回答說,如果中國自願放棄共和制度,“溥儀以滿洲皇帝兼中華,如英王之兼帝印度可也”。這樣的回答,既可讓日本人滿意,也不放棄他的大業和願景。在這個答案中,滿洲國儼然如英國本部,中國則降低為殖民地印度,在文明的意義上,滿洲國佔有更高的“位階”。

滿洲國並未施行鄭孝胥的“王道”理想,但其現代化建設突飛猛進。滿洲國是當時亞洲乃至世界經濟成長最快的國家。在日本戰敗前夕,滿洲國的工業規模超過日本本土,從瀋陽到大連的沈大線兩側工廠煙囪林立,城市連成一片,成為“綿長工業區”,瀋陽鐵西區被譽為“東方魯爾”。所謂“人往高處走,水往低處流”,由於關內連年內戰,赤貧的中國人口大量湧向關外,一九三六年一月,滿洲國人口三千零九十七萬,年底猛增到三千七百零一萬,一九四一年達到四千兩百二十九萬。對於“關內”的普通中國人來說,移居“關外”的滿洲國並不用承擔“不愛國”的道德壓力。在此意義上,滿洲國算不算是實踐了另一種“王道”呢?

人心漸悔機應轉,殘局誰收劫又來

一九三一年,九一八事變之後,溥儀離開天津,在關東軍扶持下成立滿洲國。鄭孝胥則賣掉上海舊居“海藏樓”,表示斷絕與中國的聯繫,義無反顧地踏上這條不歸路,即便成為千夫所指的“漢奸”亦在所不惜。

溥儀晚年所作《我的前半生》一書,體現其被共產黨“思想改造”的成果,對自己以及像鄭孝胥等追隨者竭盡侮辱抹黑之能事。書中談及鄭孝胥,完全是負面評價:“軍、政、黨、皇族、浪人,無一不拉,有縫就鑽。一直到九一八事變,看出了命運主宰權在關東軍手裡,他才以閃電式的速度,不惜任何代價,把第一號經紀人的拍板一把奪過來,成了關東軍的交易對手。”

其實,鄭孝胥早年出使日本,是“知日派”,而非“親日派”或“媚日派”。在一九二七年,他兩度勸說溥儀拒絕日本方面拋出的橄欖枝。三月八日的日記中有這樣一段記載:

上從容問:“大連可居否?”

奏曰:“不可。居一國肘腋之下,於外交為失勢。且他日難避去奉之嫌。天津不宜輕動也。”

在六月二十三日的日記中又記載:

上詢問日領事約談情形。

奏曰:“今乘輿狩於天津,皇帝與天下猶未離也,中原士大夫與列國人士猶得常接,氣脈未寒。若去津一步,則形勢大變,是為去國亡命,自絕於天下。若寄居日本,則必為日本所留,興復之絕望矣。自古中興之主必藉兵力,今則海內大亂,日久莫能安戢,列國逼不得已,乃遣兵自保其商業,他日,非為中國置一賢主則將啓爭端,其禍益大。故今日皇上欲圖中興,不必待兵力也,但使圣德令名彰於中外,必有人人欲以為君之日。”

由此可見,鄭孝胥並不主張溥儀依附日本,而建議“一動不如一靜”。然而,即便是天津日租界的張園和靜園,也不能讓這對師生安靜地“講古”,時局的劇變不能不影響他們的心境。

一九二七年之後,國民黨在南京建立的政權日漸鞏固,一黨獨裁、特務橫行;而共產黨農村發起此起彼伏的武裝暴動,“第二民國”民不聊生。關東軍利用九一八事變,驅逐了敗家子張學良,以滿洲為日本帝國之“生命線”。日本不便將滿洲當作台灣那樣的殖民地直接治理,需要溥儀這個前清遜帝為之站臺。溥儀被民國政府羞辱(馮玉祥部將其趕出紫禁城並偷掘清東陵),亟待報仇與復國。雙方一拍即合。已七十一歲的鄭孝胥,不得不接受人生中最後一個放手一搏的機會。

即便如此,鄭孝胥心中仍有不足為外人道也的掙扎與痛苦。一九三二年九月九日,《日滿協定書》簽字前六天,突然傳出鄭孝胥對駒井德三(第一屆國務院總務長官)的獨斷專橫不滿,閉居於私宅拒絕辦公的消息。日本軍部為該事件的處理方案絞盡腦汁,最後定下方針:無論如何也要挽留鄭氏,派岡村寧次參謀副長火速前往長春勸說。但鄭氏譴責駒井的蠻橫,沒有輕易答應。軍部因簽字儀式已迫在眉睫,不便更換總理,答應在簽字儀式舉行後將駒井調任,鄭氏這才收回辭職意向。

負責簽字儀式的米澤書記官認為,鄭孝胥此舉除了抗議日方的強橫之外,還有別的政治動機:“即畏懼由於簽訂條約而被冠以賣國賊之名,日後被中國四億民眾看作是放棄滿洲的元凶。隨著簽字儀式日漸逼進,經過苦悶思索,決定提出辭職以逃避責任。”

米澤生動地描述了簽字儀式現場的情形:“我拿著議定書,走進等候室,感覺和我握手的臧民政部長的手顫抖得很厲害,又看到鄭總理臉部劇烈抽搐著,心中的疑問更強烈了。我決定,無論如何要盡快地完成雙方簽字。”

簽字儀式在勤政殿舉行。首先由武藤全權大使陳述日本承認滿洲國的決定。隨後,鄭孝胥站起來致詞,“鄭總理蠕動著嘴巴,半天說不出話,臉部的肌肉劇烈顫動著,一臉要哭的樣子,五秒、十秒、三十秒過去了,還是沒有發言。讓人充分感到其內心洶湧著錯綜複雜的情緒波濤”。米澤寫道,簽字時,“我像已等得不耐煩似地翻開議定書,沒有讓他先填日期,而是立刻請他簽名蓋章。隨著一個、兩個簽名落筆,鄭總理慢慢恢復了平靜,似乎不會再有發生癲癇的跡象了”。鄭孝胥已然意識到,現實中的滿洲國乃是日本軍部的禁臠,而非他可以實現夢想的“王道之國”。

才任職半年,鄭孝胥即向溥儀提出辭呈,獲得挽留。“國務總理大臣”的職位,表面上是“一人之下,萬人之上”,實際上是“容隱處此,徒靡歲月”。他想幹大事,卻只能管瑣屑小事:“任總理已八閱月,所為者特司官部吏之事,而疲於奔命,頗自惜其精力消磨於無用之地。”

一九三五年五月,關東軍司令長官、日本駐滿洲國大使南次郎與鄭孝胥展開會談,宣布由關東局總長長岡隆一郎出任掌握滿洲國國務院實權的總務廳長,並以長岡為中心進行“內閣改造”。鄭孝胥無法抗拒日方的安排,只能提出一些卑微的要求,“現在內閣已工作三年,閣僚們立下了很大的功勞,因此在讓各位退職時應給予相當的待遇,保住他們的面子,退職以後根據需要給予合適的職務,這次就當暫時休養”。至於他推薦的繼承人蔡運舛,日本方面根本不予考慮。“對鄭孝胥總理有關繼任者的人事提案,南次郎大使用非常簡單的話便打發遮掩過去。作為關東軍司令官,表現了決不會輕易按照滿洲國方面的想法來辦事的態度。”讓鄭孝胥難以接受的是,日方選擇的繼任者是張景惠——張比他更加順從。

關東軍對滿洲國事務的全面控制,就連《滿蒙問題解決策略》的起草者石原莞爾都歎為觀止。石原曾主張日本直接佔領滿蒙,在一九三零年五月的《滿蒙問題私見》中指出:“我懷疑支那人是否有建設近代國家的能力,不如在我國的治安維持下讓他們自然發展。”七年以後,作為九一八事件始作俑者的石原莞爾重返滿洲國,其戰略觀點已發生了轉變,他主張不擴大對華戰爭,並給予滿洲國自治權。

退休不到三年之後的一九三八年三月二十八日,鄭孝胥病逝於新京(長春),享年七十九歲。溥儀下令給予國葬之禮。鄭孝胥不用再經歷第二次亡國之痛——隨著日本戰敗,滿洲國淪為蘇俄軍隊的肥肉,以及國共內戰的戰場,“落了片白茫茫大地真乾淨”的結局何其悲哀。

鄭孝胥的長子鄭垂、次子鄭禹,同任總理秘書官。一九三五年,鄭垂暴斃身亡,給鄭孝胥沉重打擊。鄭禹在一九四二年任奉天市長,滿洲國解體後,下落不明。直到三十多年後的一九七七年才證實,在日軍大崩潰前夕,鄭禹搭乘保證不受攻擊的遠洋客輪“阿波丸”號,企圖逃命,不料為美國海軍誤擊而沈沒海底,包括鄭禹在內的乘客全部殉難。鄭孝胥也不用第二次經歷“白髮人送黑髮人”了。

專欄屬作者個人意見,文責歸屬作者,本報提供意見交流平台,不代表本報立場。