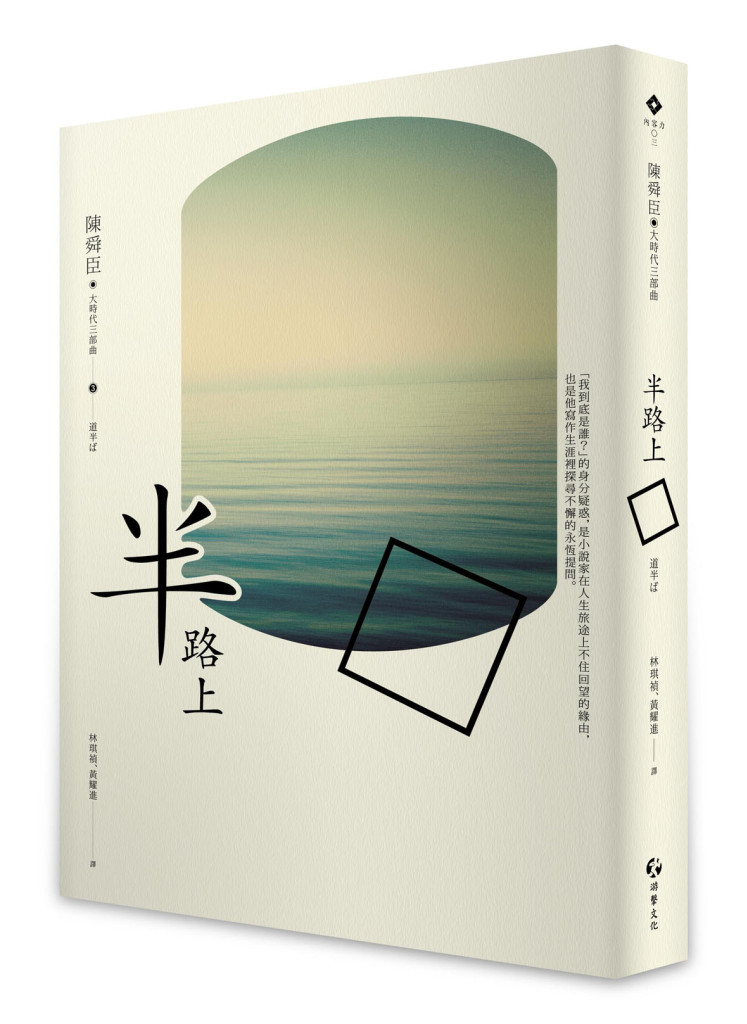

游擊文化將於7月出版「大時代下的陳舜臣三部曲之三」:《半路上》。

本書為陳舜臣先生自一九二四年出生至一九六一年以《枯草之根》獲得江戶川亂步賞,初入文壇的半生自傳,

內容細數其戰前身為殖民地台灣人在神戶的成長故事,以及所處的戰爭歲月,

以及戰後回到故鄉──台灣,歷經二二八事件的深沉傷痛。

最後,再次遠颺日本,並以推理小說和中國歷史小說在文壇確立其一代巨擘的地位。

而在《半路上》一書所描述的小說家生命的滴滴點點,

正與「大時代下的陳舜臣三部曲」之一《青雲之軸》、之二《憤怒的菩薩》,虛實交錯、彼此互文、相互印證,

更重要的是那些生命軌跡,終成小說家往後寫作的養分與脈絡。

閱讀本書,將是認識陳舜臣作品,以及他所身處的大時代,最為重要而珍貴的線索。

《半路上》新書出版活動:

• 2016/7/2(六)14:30-16:00

主講:阿潑(文字工作者、《憂鬱的邊界》《介入的旁觀者》作者)

地點:彰化紅絲線(彰化市城中街20號)

• 2016/7/16(六)14:30-16:00

主講:陳思宇(台灣大學歷史學博士、內容力營運企劃長)

地點:高雄三餘書店(高雄市中正二路214號)

• 2016/7/31(日)13:00-14:30

主講:陳思宇(台灣大學歷史學博士、內容力營運企劃長)

地點:創意基地-團圓大稻埕(台北市迪化街一段155號)

游擊文化2016年出版「大時代下的陳舜臣三部曲」:

《憤怒的菩薩》(怒りの菩薩,1962)(已於6月出版)──陳舜臣唯一一本以台灣為場景的長篇推理小說,一窺戰後台灣社會與政治的詭譎氛圍。

《青雲之軸》(青雲の軸,1974)(已於4月出版)──陳舜臣自傳小說,娓娓道出一位小說家的青春畫像,與他身為殖民地人民所走過的大時代。

《半路上》(道半ば,2003)(7月出版)──陳舜臣前半生自傳,敘述自己於殖民母國的生活點滴及經歷二二八事件的沉痛哀傷。這些經過歲月沖刷而沉澱下來的文字,揭露了他埋藏心中最深的情感與記憶。

是小說家在人生旅途上不住回望的緣由,

也是他寫作生涯裡探尋不懈的永恆提問。

「自己到底是誰?或許長久以來,心中都沒有拋開這個疑惑。年幼時期的自言自語,其實就是我成為作家的出發點,每次只要回頭展望,就能看到當初自己的起點,也能重新找到自己現在身處的定位。」

以推理小說享譽日本文壇、與司馬遼太郎並列「歷史小說雙璧」的陳舜臣,著作等身且獲獎無數。然而,中文世界的讀者多半只知其書而不識其人。陳舜臣在兩度中風之間完成了唯一的自傳《半路上》,此時年近八十的他已行至人生旅程的最後階段,佇足回首寫下前半生的昭和時光。

在這部半生記裡,陳舜臣回憶自己於殖民母國的成長點滴,以及身為在日台灣人的真切感受;戰後回到故鄉新莊待了三年半,參與台灣社會紛擾動盪的新局,也經歷令他沈痛哀傷的二二八事件;重返日本後蟄伏於家族事業,十年的沈潛期為日後波瀾壯闊的文豪生涯奠定重要基礎。

這些在歲月沖刷後沈澱下來的文字,揭露了陳舜臣埋藏心中最深的情感與記憶,也呈顯出他如何在時勢左右下,從命運中汲取孕育文學人生的珍貴養分。

【本書特色】

★「在日台灣人」的戰爭經驗

.自家經營的華人商社遭到特高警察強制搜索。

.殖民地人民在日中交戰下處境尷尬且認同糾結。

.日本同窗「學徒出陣」和「學徒動員」,殖民地同胞「志願入伍」與「強制徵兵」。

.B29轟炸機從日本上空投擲燒夷彈,造成滿目瘡痍、死傷無數。

.終戰日自動喪失日本國籍,戰後經歷GHQ的治理,此為戰爭的延續。

★大時代裡萍水相逢的眾生相

.京都大學農學部留學生李登輝,是個臨危不亂、廢寢忘食的嗜讀者。

.胸懷大志的醫生何既明,立志打造台灣「岩波書店」,做為提高台灣人意識的啟蒙運動。

.擔任台大文學院院長的林茂生,在亂世中展現知識分子的風骨。

.留學滿州醫科大學的余錫乾,經歷了二戰結束後蘇聯、中國共產黨、中國國民黨在滿州的混戰。

.身為台灣第一批赴中國留學的公費生劉碧堂,爾後成了白色恐怖的受難者。

★造就大文豪的重要生命養分

.一生鍾愛的海港城市神戶:1868年開港以來便是日本與世界交流的重要窗口,氣氛多元且開明包容。神戶遭逢三次重大浩劫(1938年大水災、1945年大空襲、1995年大地震),陳舜臣都身在其中。

.商社裡的成長與工作經驗:陳舜臣自幼在商家耳濡目染,出道文壇前實際從業了十年,近距離觀察來來往往的各色人等,無形中獲得國際交流的經驗,以及對人性的深刻體會。

.思想搖籃大阪外國語學校:陳舜臣從學習印度語、波斯語出發,開啟了對於遼闊亞洲的興趣、關懷及視野。在校期間結識福田定一(司馬遼太郎),日後成為在寫作上相互砥礪的終生摯友。

.「如同異鄉的故鄉」台灣:陳舜臣在神戶成長期間與來自台灣的青年相知相交,戰後回台度過深刻的三年半時光。「台灣經驗」成了他永恆的精神故鄉,而連結日本與台灣的「海」則讓他的世界觀更加寬闊。

★對「小說創作」的思索與體會

.「我發現無論讀什麼小說,其中一定包含了推理的要素。照這個道理來說,無論寫什麼小說,都可以成為推理小說。」

.「成為小說家之後,也常以虛構的『我』的口吻來寫小說,尤其常用在短篇小說,但這並非『私小說』。我的風格是讓我以主角或是敘述者的身分登場於虛構故事。」

.「人們都體驗過『亂世』,都遭遇過時代風浪的翻弄,在那股漩渦當中,所有的利害與愛恨都交織在一起。而這樣的情況也往往成為連結犯罪的契機。」

.「我是透過各樣的人生曲折才能置身於此,我體驗過各種經歷,聽過許多人的談話,才得以書寫,沒有這些經驗,閉門造車是無法創作出小說的。」

.「只要是推理小說,就要有謎團,而且必須將其解開。謎團不可以是無機的,要從人與人之間的交往,誕生出帶有體溫的謎團。又因為這是一種娛樂,不能餘韻不佳。」

【作者簡介】

陳舜臣

1924年2月18日出生於日本神戶元町的台灣人家庭。1941年進入大阪外國語學校印度語科就讀(隔年司馬遼太郎入讀蒙古語科,此後兩人結為終生摯友),1943年因戰事提早畢業,留在母校西南亞細亞語研究所擔任助手,參與編纂印度語辭典的工作。1946年回到宛如異鄉的故鄉──台灣,受聘擔任新莊中學英語教師,並親眼見證戰後台灣的社會巨變。二二八事件的爆發,造成他極大的衝擊與創傷,在第一屆學生畢業後便於1949年返回日本。

在家族事業從事貿易工作的十年間,陳舜臣見識了各式各樣的人物,也興起寫作的念頭。1961年,他以《枯草之根》獲江戶川亂步賞,初入文壇。之後陸續發表推理小說、中國歷史小說、隨筆、評論等作品,並得到直木賞、推理作家協會賞、每日出版文化賞等文壇大獎的推崇。1993年,NHK將歷史小說《琉球之風》改編為同名大河劇。

陳舜臣於1962年發表了以戰後台灣為場景的長篇推理小說《憤怒的菩薩》。1974年,發表自傳體小說《青雲之軸》,揭述其生為在日台灣人所遭逢的身分認同問題與成長故事。2003年發表自傳《半路上》,讓人一窺這位小說家動人的半生歲月與他走過的大時代。

日中建交後,陳舜臣為了方便到中國取材考證而申請中國護照。1989年天安門事件後,他放棄中國籍,正式歸化日本籍。2015年1月21日,陳舜臣於最鍾愛的城市神戶辭世,留下一百六十多部作品以及波瀾壯闊的一生。