(二二八受難者簡介)衛德全,1930年生,臺灣桃園楊梅人。出生後過繼給平埔族後代衛姓人家,就讀楊梅公學校、桃園農校、臺北師範。在楊梅國校任教時,莫名被捕。1950年9月「臺灣民主自治同盟宋孟韶等案」(楊梅案,因中壢義民中學案牽連),判刑10年;長期關押綠島新生訓導處,編在第五中隊,擔任樂隊公差。出獄後自認變了一個人,不再熱愛音樂;燦爛人生,變得灰色,幸賴太太辛苦持家,晚年吐露受難真相。現住中壢。

【編按】二二八之後清鄉、白色恐怖漫長期間,桃園縣有將近四百位政治受難者。文化工作者曹欽榮和陳銘城等人受桃園縣政府委託,完成政治受難者和家屬的口述訪問,在日前出版《重生與愛》。本報取得授權轉載,讓大家對當年的受難歷史,有進一步的暸解。

衛德全曾經長期不易入眠,在太太多方細心照顧下,改善很多。最近一次訪談,衛太太盡情道出許多連衛德全都不知道的往事。兩位受訪人是平埔族的客家養子和媳婦,訴說著白色恐怖另一章的人生。

出生客家 過繼平埔族衛家

我是衛德全,一九三○年(昭和五年)一月二十八日生於桃園楊梅街上。生父姓廖,客家人,我一出生就過繼給生父的好友衛姓人家,我是衛家獨子。衛姓很少,就我所知是平埔族中的道卡斯族後代,大清時代乾隆皇帝的賜姓。這是養父跟我說的,他曾經擔任祭祀公業幹部。每年農曆七月十七日,我們都要到竹北去祭拜「七姓」公,並大家每人吃一片「生豬肉」以示不忘平埔族祖先。七個姓的祖先是指廖、衛、三、黎、錢、潘、金等七姓,聽說在清朝平亂有功,全臺只有竹北有七姓公祭祀,七姓大約分布在日治時代新竹州,包括桃園、新竹、苗栗一帶。七姓公祠堂坐落在新竹縣竹北市新國里,取名為竹塹社「采田福地」,故意把「番」字拆開,以示祖先是「番人」,即是日本時代所謂的「熟番」,也是平地「番」;相對的,「生番」是指住在深山裡的原住民。

衛家有族譜,清末第五世衛琳秀,當竹塹社幹部,家裡保存衛琳秀擔任頭目的印章,已經一百多年,我是第九世。我還在綠島時,養父死了,回來後整理養父所有遺物時發現了族譜,他沒有機會再說給我了解。我看了族譜都是用漢字記載,在第三世以前完全是平埔族,後來才逐漸漢化。

我的生父住楊梅街上時,他當過日本時代的警察,退休後當代書。生父、養父住隔壁,養父看到我家哥哥姐姐生活不錯,想要抱走生母家三個兒子的老三(應該是老五,因為老大和老二是雙胞胎,出生後旋即相繼往生),而我是排行老么,當時還沒有出生。生母說:下次如果再生一個兒子就奉送給你。不料第四個兒子就是我,所以我一生下來就給衛家抱走。養父是楊梅火車站售票員,養母是家庭主婦。我讀楊梅公學校(現楊梅國小)三年級以前,我是由養母扶養長大,後來養父有了後母(據日治時代的戶籍記載是「妾」,用現在的通用語說,就是「小三」),不久養母便被逼離開衛家。

童年時的衛德全(右1)與父親(右2)、後母(左1)合影。後母手中抱著她的養女。(衛德全 提供 / 曹欽榮 翻拍)

讀農校受日式教育 鍛鍊體魄

公學校畢業後,我考到中壢三年制的農業學校。戰後,農校還有兩屆在校生,他們畢業後,農校結束,改成中壢中學。

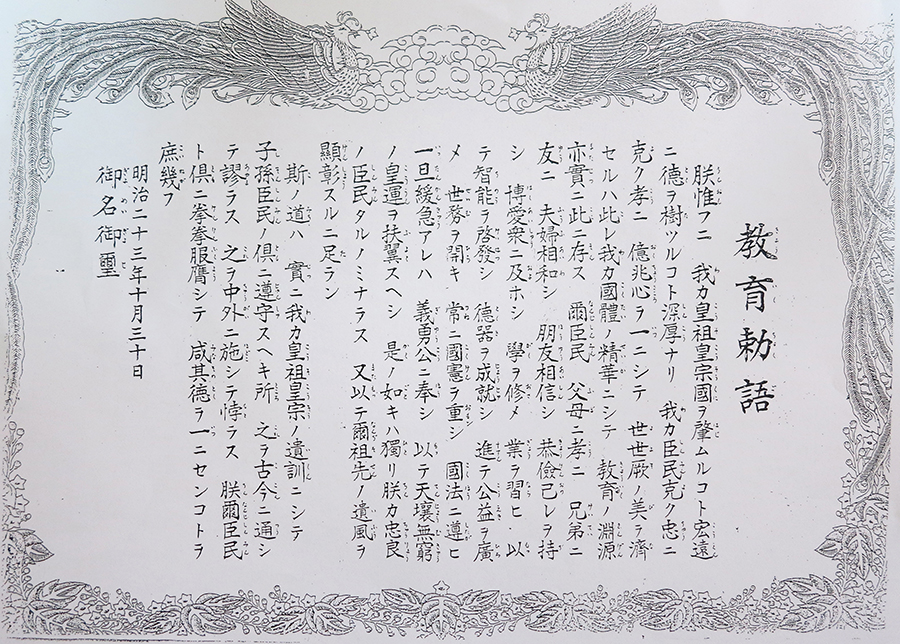

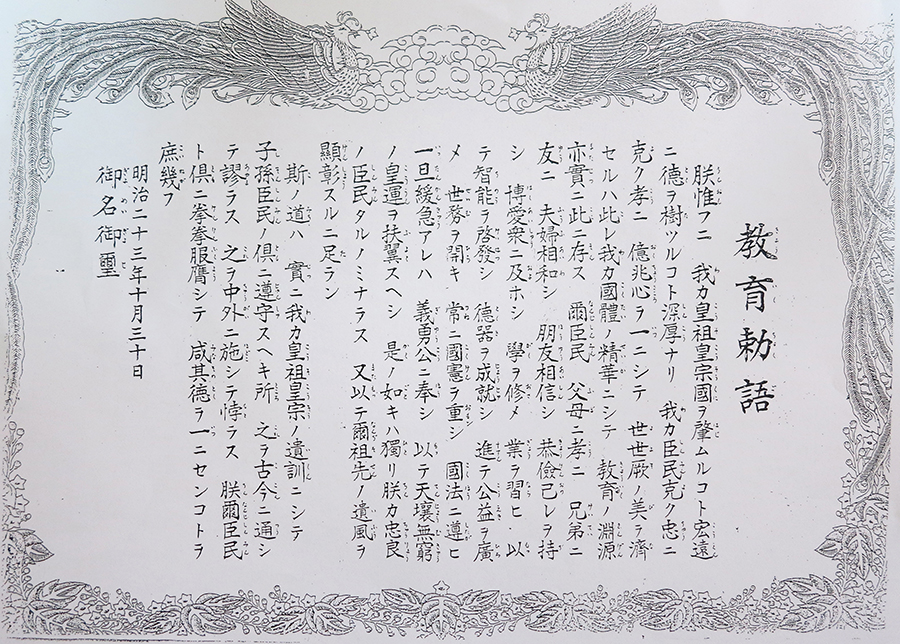

衛德全保存的日治時代「教育勅語」影本。(衛德全 提供 / 曹欽榮 翻拍)

小時候在家裡、鄰居都說客家話。我讀楊梅公學校時,學校裡沒有日本人小孩,他們都讀日本人設的小學校,當時楊梅沒有小學校,要到中壢才有小學。

讀農校時,學生都要住在學校宿舍,從早到晚住校,我們因此受到日本教育影響比較深。我雖然有感到日本人對臺灣人的歧視,但是老師還是很盡力培養下一代,他們也一直想教育臺灣人成為日本人,戰爭末期,日本政府在臺灣推行「皇民化運動」。

到農場種菜種稻 飼養牛馬

戰時生活雖然比較苦,生活還算安定,日本時代真的是夜不閉戶,賞罰分明,對就對、錯就錯,教育學生要勤勉誠實、有禮,非常徹底。我讀農校時平常生活就是軍事管理,生活方式就是軍事訓練的一部分。

從早上聽到起床號,起來聽班長口令,先用毛巾洗臉,再用濕毛巾,在班長喊「黑薩~黑薩~」的口令下,摩擦身體和手臂。接著做早操、跑操場兩三圈,然後跟學校所有老師一起走進食堂吃早餐,餐後去割草給馬、牛吃,八點開始上課。早上會唱日本詩歌、明治天皇的教育勅語。中午休息一、兩個小時,下午到農場種菜、種稻;每一年要把耕地翻過來施肥,挖一呎深,有人受不了苦,因此離開學校的有一、兩位,我卻覺得身體被鍛鍊出來。晚上五點晚餐,七點半左右大家集合前往養正寮,坐正或跪坐在榻榻米上,然後聽師長訓話、唱詩、唱校歌;到九點回到寢室,九點半睡覺,像軍事生活一般,由學生吹小號準備就寢。白天上午上課,下午去學校農場工作,就是現在的平鎮市公所,包括市公所後面的棒球場和前面的平鎮國中都是當時的農場。

農校旁邊有一個馬場,養了很多馬,農校也養了兩匹馬、還有牛、水牛,馬專門用來騎的。剛進農校每天都要為馬擦身體、擦馬背,拿下馬蹄配件,刮掉泥土。傍晚時可以騎馬在運動場上跑。農校有三個年級各一班,一班有約四十人。全校一至三年級共約一百二十人左右。而且全校學生都住校。

學校採學長制 強調絕對服從

校內有三間教室和連接建有三間學生宿舍,各命名為「太和家」、「旭日家」、「瑞穗家」,每家一至三年合住,並由最高年級的三年級生,擇一當「家長」,指導並管理一、二年級的下級生,完全採用「學長制」。上級生負責指導管理下級生,下級生如不受上級生管教,上級生有權打、罵下級生,絕對服從。有些上級生長得矮,要揍下級生不夠高,上級生可以命令比他高的下級生,搬一張矮凳來,上級生就站在矮凳上掌摑高個子的下級生,下級生不得反抗。受罰後,還得向矮個子的上級生鞠躬敬禮,還得大聲說一聲:「謝謝管教」。

衛德全(第1排右7)在日治時代的小學畢業旅行,攝於屏東。(衛德全 提供)

在這個農校我讀到三年級的中期時(日本時代的學期,一年分三個學期),一九四五年八月十五日,日本投降。不久,日本老師全部被遣送回日,學校改由民間的漢學家充當老師,同時,我們才開始上「英文課」。(日本時代的中等學校,沒有「英文課」,因為日本認為英語是敵國語言,因此廢止「英文」這一科目。)不過漢文雖也有上,但是因為當時臺灣社會已經相當「日本化」。舉例說「收音機」一詞,在課本上卻以日本話讀漢文的音讀法唸「樂耳王」(ラジオ),現在想起來很荒唐,也很可笑。這表示當時的臺灣人對中國既不了解,也非常陌生。

我最記得所唱的歌是乃木希典的詩,描述日俄戰爭發生在中國遼東半島二○三高地的戰役;歌是這樣唱:「山川草木轉荒涼 十里腥風新戰場 征馬不進人不語 金州城外立斜陽」,這首歌都是用漢字寫的,用日語特殊音調吟詩。

之前我只知道自己是客家人,祖父母輩都沒受過教育,也答不出自己是什麼人,小時候只聽說日本人來了,要接受日本的統治,就是這樣想。讀了農校三年有一點接近日本人,根本不會去想我是中國人?

讀師範學校 目睹血腥二二八

一九四五年三月我從農校畢業,八月十五日戰爭結束。二戰結束後我在家一段時間學讀漢文,到了一九四六年八月,我考進臺北師範學校(現和平東路「臺北教育大學」),考試除了國文以外,其他科目都是用日文考的,九月開學。我那一屆有四班,一班四、五十個人。讀了一年寒假過後(一九四七年),三月一日要開學,我們二月二十七日就到學校,整理宿舍。

二十八日早上,我記得和五、六個同學一起出去北市街上走走,走到專賣局(現公賣局),就覺得氣氛不對,看到很多臺灣人拿棍子打人。他們看到我們就問:「你們是什麼人?」我們根本聽不懂他說什麼,我答不出來,靈機一動用日語回答,他們就放了我們。我是客家人,在學校講日語,回家講客家話,沒有機會講閩南語,閩南人也都說日本話。我們繼續走到火車站附近的長官公署,看到頂樓架著機關槍,看到人就掃射,街上到處有中槍的臺灣人屍體,我們聽到槍聲不敢看,同學散開各自逃命。當時我才十六、七歲,沒有社會經驗,從楊梅鄉下到臺北,路不熟,趕快往松山方向,到現在的建國啤酒廠,往八德路那裡沿著一大片田埂走,繞一大圈回到學校,有的同學還沒有回來,有的沒出去,議論紛紛,知道出事情了!大家想說怎麼辦?第二天學校沒開學,沒辦法上課。聽說開學當日,校長坐人力車要到學校上班,被民眾阻擋了。

1946年3月26日,中壢實修農業學校第十回畢業紀念合照。(衛德全提供 / 曹欽榮 翻拍)

徹底頓悟 日本校長臨別贈言

我在學校又住了兩、三天,然後從臺北走縱貫路(臺一線)回楊梅,公車、火車都沒通車。我只記得很緊張,自己一個人,也沒有心情注意沿途的情形。回到家,養父安慰我,問我說:「身體有沒有受傷?」我在家待了一個多月,不敢亂跑,楊梅算比較平靜。後來接到學校上課通知,坐慢車到臺北花了一個多小時。因為大家不像日本時代那樣:有禮貌、守秩序。下車的和上車的都不相讓,擠來推去,有的從車窗上、下,有的更相爭擠在火車頭上空位,相當紛亂,也相當的危險。這時我忽然想到農校的木村校長要回日本的時候,臨別私下跟我們講的一句話,他說:「日本打戰打輸了,你們是第一等國民,我們日本人是第二等國民。不過,校長臨別要跟你們講一句最後的話,就是要你們把以前日本老師教你們的,要統統把它忘掉,因為日本和支那(中國)是不一樣的。」我頓時徹底頓悟校長說的含意了。

那時學校還有很多日本老師沒回日本,有一天當我們正在上日本老師的課時,教務主任(外省籍)巡視教室,看到日本老師用日本話跟我們上課,竟然大搖大擺地走進我們教室,跟日本老師交談起來。可是,彼此講話不通,只好用英文來互相溝通,但是日本老師所謂的英文,中國老師(是教務主任)聽不懂,教務主任講的英文,日本老師也聽不懂,於是兩個人乾脆在黑板上用英文筆談起來。當時師範學校只有兩位本省籍老師和少數的日本老師,其他都是外省人;李金土是有名的小提琴家,另外一位教體育的客家人溫兆宗老師。後來因為白色恐怖我被抓,曾經在軍法處看守所還看到一位外省人譚老師,有衛兵拿槍在旁邊,我也不敢認他。

下班前在學校二樓辦公室被捕

我不知道二二八之後,學校有沒有讀書會之類。從師範學校畢業後,我被派到楊梅國校教書,認識一位從臺中師範畢業的鄭石林老師,他認識我親生哥哥,他們同樣從臺中師範畢業。鄭老師先到楊梅國校當老師,非常照顧我這個新手,他對音樂很有興趣,我也很喜愛音樂,我們經常一起彈鋼琴,我彈鋼琴彈得不錯,而且還受到當時楊梅中學校長張芳杰先生的肯定,特地到我家來邀請我到他的學校去教音樂,但是還沒有接到正式派令之前,我就出事了。我就被國民黨特務抓走了。我出事也因為鄭老師的關係。

1950年1月12日,衛德全(前排坐者左1)被捕前,師生在楊梅國校借用教室前合影。(衛德全 提供 / 曹欽榮 翻拍)

鄭石林被逮捕後,當天下午脫逃的消息在楊梅鎮上傳開,養姐還提醒我要小心,因為親生哥哥與鄭老師的交情很深。沒想到,情治人員在鄭老師逃掉的隔天,就到學校逮捕我。

一九五○年六月十三日下午,大約四點多我準備下班,我從二樓辦公室被抓走。當時學校被蔣介石軍隊占領,學生沒有教室可以上課,在不得已之下,只好借用街上空屋或廢棄工廠廠房上課;有的更到鄉下借用老百姓的客廳上課,我就曾經在楊梅火車站附近的空廠房,和吵雜的市場內一間空房上過課。換地方上課,雖不是一件大事,但是要把學生課桌椅搬來搬去,才是一件傷腦筋又累人的大事。而這裡所說的二樓辦公室,是借用一位開業醫生在屋後擴建的二樓,當我們教師開朝會或夕會用的臨時辦公室。當天來抓我的兩個便衣特務直闖辦公室,先問哪一位是衛老師,有同事告訴他們,那位就是衛老師。他們對我說:「你是衛老師嗎?樓下有你的朋友來找你。」我說:「那就請他上來呀。」「不!不!他要你下去見他。」便衣特務立刻這樣回答我。我到樓下,卻馬上被兩個人銬著,架著我走到楊梅警察分局。有同事看到,都不敢聲張,他們不讓我跟同事交代事情,也不讓我回家告訴家人一下,他們說:「沒關係、沒關係,等一下就回來了。」我想到前一天,姐姐才跟我說過:「唉呀!最近抓人抓得很兇,隨便抓人,你要注意哦!」我想我沒有做什麼,沒想到第二天真的就被抓了。

無端入獄 與論及婚嫁女友分手

之前,我知道情治單位到學校來抓鄭石林,他是在郊外的家裡被抓到,被帶走到街上,經過學校旁的一家小店,他說:「我可以到店裡買一包菸嗎?」情治人員想:我看著你,你也跑不掉。沒想到他趁機真的跑掉了,據說後來他躲了一兩年才出來自首,自首後不久,他又被放回,繼續在學校教書。鄭老師溜掉後第二天就來抓我,誰會知道我常常和他在一起呢?便衣特務問我:「你不是跟鄭石林很要好嗎?你知道他跑到哪裡去嗎?」我回答說:「我們有時候會一起彈鋼琴而已。」「你參加他的外圍組織、讀書會嗎?」我說:「根本就沒有讀書會這件事!」他們就一直說:「我不相信!」只記得那些詢問的人說了這些話。

穿便服的特務來抓我,一邊一個人用手挽著你,走在街上好像朋友一樣,到了警察局,就把我關在拘留所裡。一直到晚上十二點叫醒我,把我的手銬到背部,然後用繩子繞身體,五花大綁,推我上卡車。當時車上已經有六人,有楊梅國校同事三人,還有中學老師三人。深夜上車後,卡車開到新竹監獄的少年看守所。

我那時候的生活很單純,也交了女朋友,她是在師範學校低我一兩屆的學妹,我畢業後回楊梅教書,和她一直有來往,她是臺北人,我禮拜天常常跑臺北。之後,我被送到軍法處的軍人監獄,她也來看過我。當時我們兩人已經論及婚嫁,只是雙方家長還沒溝通好。雖然我們之前很要好,她來會面,我沒有特別表示也不敢表示,因為判刑十年,刑期很長,所以結束了這段傷心的初戀愛情。

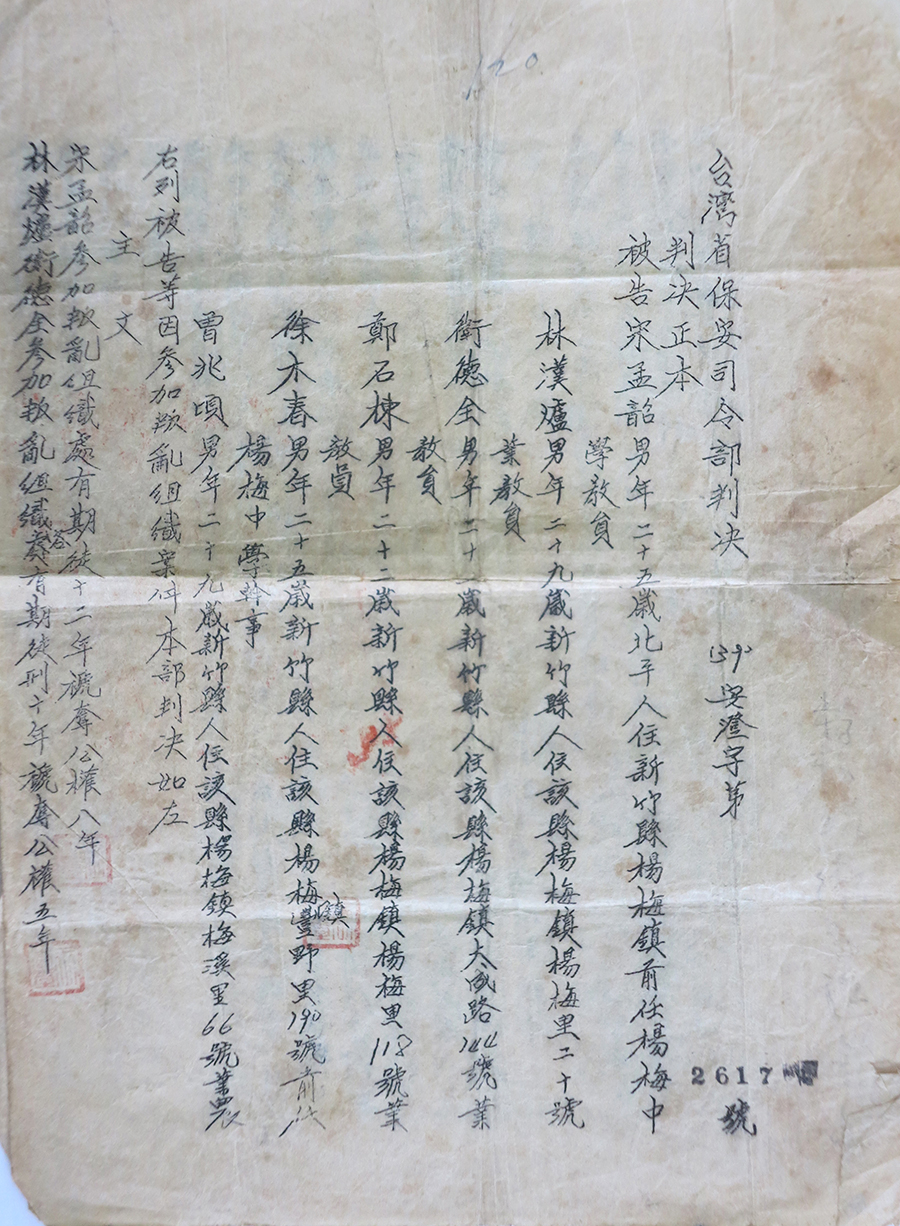

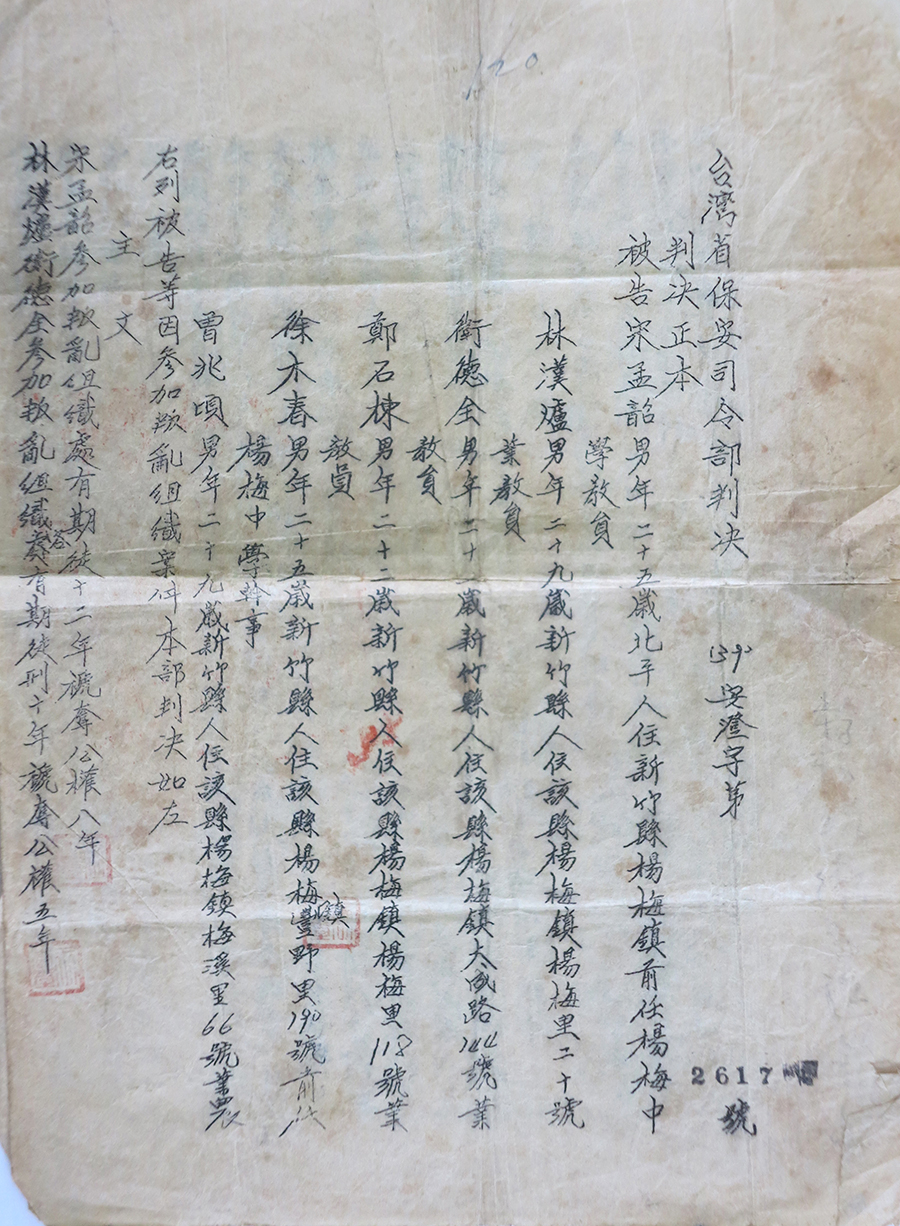

衛德全帶到綠島再帶回臺灣,保存數十年的鋼板油印判決書。(衛德全 提供 / 曹欽榮 翻拍)

我被送到新竹監獄後,大概待了三個月。剛開始與一位外省人關在一起,聽他說二二八時就被抓進來。一週後,我調到別房,大約六、七坪,關四、五個人,都是因為政治案件,在裡面也不敢多問。記得一位外省人姓廖、一位楊梅人是醫生,他和一位女老師和男老師據說被抓的第二天,就分別放出去。我出來之後聽說,是用錢買回來。養父在我被抓前退休,我被抓以後像失蹤一樣,家裡沒有半點消息,他著急又傷心。我們同時被送到新竹監獄有七個人,放回來三個人,據說都是送錢去買回來的。養父就想:居然可以用錢救回兒子,但是我後母阻止他。她說:「不可以,你送錢等於你承認你兒子做壞事。」我爸爸聽了就不敢送錢。其實「送錢」是在當時「公開的祕密」,也是中國官場文化的傳統,至於後母(其實是和元配,我的養母,同住在一起的養父的「小三」),可能是希望我永遠不要回來。

告密抓人有獎金 聽了令人心寒

剛進監獄,一直穿著原來的衣服,身上的東西連皮帶都被拿走。牢房裡面沒有水,有馬桶,廁所上面有小窗;從這個小窗,我每天可以聽到監獄圍牆外小販叫「巴布、巴布」的聲音,他的人隔著監獄圍牆,跟我的距離最多也不會超過十幾公尺,但是在我覺得離我有幾千萬公里之遠,簡直是成為另外一個世界。至此,我徹底領悟一個人失去自由的悲慘滋味。有一天我隱約聽到窗外傳來:「今天又抓到幾個,又賺多少錢!」令人恐怖又寒心。獄中一天兩頓飯,糙米飯一小碗、空心菜數根、豆豉(黑豆)五、六粒,沒有湯。一個月後,有一天放出來洗澡,手一摸身上的汙垢就會掉下來,在新竹監獄,我就洗這麼一次澡。監獄裡不能跟家人通信,家人不知道我在新竹監獄吧。

我最不甘心的就是在新竹監獄被關時,晚上拉我出去審問,不管我怎麼講,他們都說我會很快出去,但直指我被同事鄭石林牽連到。我說:「他若出來,叫他來與我對質!」因為情治人員的大意,抓到鄭石林後又讓他跑掉,跑掉後抓不到人就來抓我。為什麼別人不抓,卻會來抓我?這是因為我當時喜歡音樂,鄭石林也喜歡音樂,我們經常會一起彈鋼琴,可能是因為這個原因被抓。為什麼彈鋼琴會被抓呢?可能是因為當初大陸過來很多青年軍,軍人退役後當老師,可能是他們告密的,不然情治人員怎麼知道我跟鄭石林很好。他們告密有錢、有獎金可以領,抓我的人也有獎金。我怎麼知道有獎金呢?因為我被關的時候,睡在監獄的一個牢房,因為空氣不好,所以窗戶是開的。有天我聽到外面有人走過,他說:「最近怎麼樣,好不好啊?」另一人說:「不錯,今天我又抓到幾個人。」他說:「那好啊!我也不錯,最近收入很高。」原來抓人是有獎金的,我就是被獎金害到的。抓鄭石林只是藉口,情治人員沒有對我刑求,寫的口供也沒有讓我看,只說我可以很快可以出去,然後抓我的手沾朱印,蓋在他寫的口供上。我一直想:「過幾天就可以回去了!」沒想到一關就兩個月,然後被送到臺北青島東路軍法處。

綠島新生訓導處生產班「新生」在山上合照。(衛德全 提供 / 曹欽榮 翻拍)

軍法處判十年 牢房擁擠 坐抱屈膝

軍法處牢房裡的人密密麻麻,有很多房間,每間人都很多,已經秋天了,大家還是只穿內褲。約四坪大的牢房,大概有五十個人吧,大家都抱著膝,看起來沒辦法睡覺。一進去,就很多人競相擠在出入口,有人用臺語問:「你從哪裡來?」我說我聽不懂,他就改用日語:「とこからきたの?」我回答:「楊梅(ようばい)からです。」同房有一位叫吳長生的人,特別照顧我也教我閩南語,他問我怎麼被抓,我照實跟他講,他說:「你這個案子很單純,你可以很快被放出去,最多也只能判感訓吧!」在軍法處的看守所待了差不多一、兩個禮拜就開庭了,開庭時,法官一樣問我是什麼人,住在哪裡、幾歲。他問我什麼事情被抓知道嗎?我說我不知道。他說:「你是因為參加讀書會。」我說我根本沒有參加什麼會。他說:「這個我知道。」然後講幾句話後就站起來,宣讀判決十年,我差點昏倒。連讓我解釋的機會也沒有,就判我十年。從頭到尾都很荒唐,怎麼會有這樣的事情、這樣的政府。開始被抓到判決,我一直認為我是無辜的,這是一種災難,過一段時間我就可以出去,沒想到我竟然會被判十年。

判十年是什麼原因我也搞不清楚。你說讀書會,有名冊嗎?或是有什麼證據?根本什麼都沒有,就說我參加讀書會。同案的幾個人我都不認識,有六個人吧!判刑兩三天後就移到隔壁的軍人監獄。判決書出現的人名,我只認識鄭石林和林漢爐,宋增勳是楊梅人,也是老師。宋孟韶之前我根本就不認識。

第一次接見,生母有來看我,女朋友也是那個時候來的。養父一直都沒有來看我,我被捕之後就沒有再看到養父,他在一九五三年去世,造成我這一生不可磨滅的椎心之痛。

衛德全(右1)與高鈺鐺吹黑管(左1)、張晃昇打鼓(左2)、林烈臣吹薩克斯風(右3),於綠島新生訓導處當樂隊公差(管樂合奏)時留影。(衛德全 提供 / 曹欽榮 翻拍)

第五中隊特殊才藝 擔任樂隊成員

一九五一年五月,我們從基隆上船前往綠島,成為第一批到綠島新生訓導處的政治犯。我記得那時候全部有兩個大隊,一個大隊有四個中隊,剛去的時候被派去第四中隊,要到海邊打石頭、築圍牆,把自己圍起來,上山砍茅草,生產班負責在山上養火雞、在流麻溝旁養豬。因為我對黑管(洋簫)的演奏略知一二,一、兩年後就被編到第五中隊,第五中隊專收有藝術專才或特殊技能者。編到第五中隊待遇比較特殊,管理比較寬鬆,其他隊的管理就很嚴格。第五中隊是特殊的隊,有各種技藝、各種能力的人,比方說攝影、布景、木工、電機、醫師等。樂隊要參加每天升旗、降旗吹奏,每個月有音樂會,我們曾經到南寮表演。綠島有視察團來,要用音樂歡迎官長,參加樂隊有時候就不用去勞動。我不記得「一人一事運動」,要參加上課,早飯前有小組討論,老實說上什麼課,忘得一乾二淨。我比較記得一些難友,像高鈺鐺找我參加樂隊,林義旭很會編曲,蘇友鵬的小提琴演奏很動人,陳孟和負責攝影,歐陽文、許省五、許省六很會畫布景。後來,我就一直待在樂隊到釋放為止。

我們煮飯要煤炭,晚上船到了我們就要去抬回來,不管幾點,有時候晚上十點,十一點也要去。不管冬天多麼冷,我們都去流麻溝洗澡,十年間我真正洗過熱水澡,大概只有一、二次而已,是被派到廚房工作才享受得到。在綠島將近十年,對我最重要的是我告訴自己說:「你已經很幸運了,被槍斃的人多的很,能幸運活下來還悲嘆什麼?被槍斃的人連悲嘆的權利都沒有。」我用這樣的方式鼓勵自己要活下去。

釋放回家 害怕罩頂 變了一個人

最傷心的就是我養父過世,經過一、兩個禮拜才通知我。養父養我、育我,他老人家離世時,我連最後一面都無法看到,更不用說平時盡心行孝他了,這是我一生最自責之痛。養父過世後,我就沒有接濟了,之前他每一、兩個月就寄錢給我,寄來接濟的錢都換成購物券。十年刑期滿了開釋,我和林漢爐同時回臺灣,出來後又和鄭石林一起教書。鄭石林因是自首,故他沒有被判刑,等於是我替他坐十年牢一樣。回來後我很低調,盡量不講話,小心翼翼。被抓之前人生燦爛,出獄後卻變了一個人,變成很膽小、怕黑暗。

養父過世前寫信到綠島給我,要我安心,他會留著退休金給我娶老婆、做生意,但是回來什麼都變了。回來一段時間,我半夜經常會驚醒,不知道是被關、還是在家裡,出去看到外面,才知道自己自由了。白白浪費十年,我剛出來時連理髮都不敢去、看到小姐也怕、看到親戚朋友來也躲,一個人的尊嚴完全沒有了。我現在想起來,當時真不是人過的生活。十年不見,大多數的朋友都不敢與我接近,只有少數幾個比較熟的友人還有連絡。

為了生計,我想回學校教書,我也想要試看看再當老師。當時從綠島回來的人怎麼可能會有工作,能夠回去當老師也好,雖然辛苦、錢少了點。但是能不能當還不知道。我到縣政府去問,他們說可以,只要我考到有老師缺的學校,需要的時候再通知我來考試。等了一段時間,有徵求老師的考試,結果我被錄取了。

復職條件 交思想改正證明書

那個時候我覺得很幸運,像我這樣被關十年後回來還可以當老師,可能是絕無僅有。我前往新竹縣教育局詢問相關的復職手續,承辦人員竟然要我拿出「思想改正證明書」和參加中國國民黨作為復職的條件,我只好寫封信到綠島新生訓導處請處長協助。沒想到處長第一時間就回信,並附上思想改正證明書一紙,我喜出望外,立刻加入國民黨,我才順利復職。

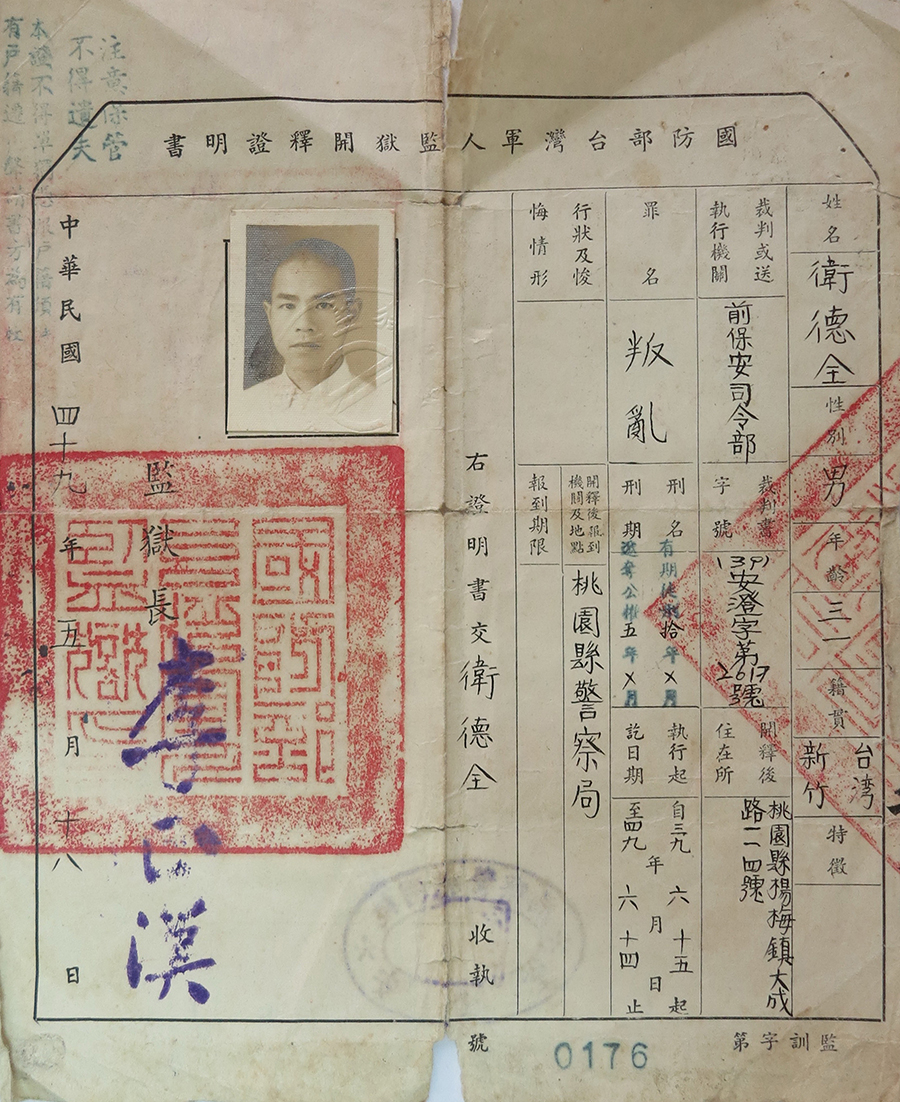

1960年5月18日當局發給衛德全的開釋證明書,背面有桃園縣警察局、楊梅派出所報到的註記。(衛德全 提供 / 曹欽榮 翻拍)

原本熱愛音樂的我,在綠島也有機會當樂隊成員,出來之後,卻不再想任何跟音樂有關的事。回來以後不到半年,申請回學校,很幸運的回去。學校在鄉下,比較安靜,學校有風琴、沒有鋼琴,我根本沒有心情去彈。除了教學唱歌之外,我就不敢去摸風琴,因為摸風琴一定要心情很快樂、很安詳的時候。被關十年出來,不要說去摸風琴,聽到音樂也不會給我振奮、感動,好像我已經變了一個人。

不敢說曾經被關十年 低調行事

因為我的身分,到退休前,與學校老師、學生之間,我都不敢說自己曾經被關過十年。有人認為這是不名譽的事,有些人認為你是匪諜。這個事情最好不要讓人知道,藏在心裡就好,我盡量低調不講話,要就講好話,不然就不要講,這是我做人一向的原則。有老師曾批評我說:「我若像衛老師那樣,我會悶死掉。」我不是生來就這樣。過去的社會你講話,不小心就被關、被判刑、甚至命就沒有了。

生活上,我在家裡盡量看書。在教育界,政治方面的事,我一概不提。我也和大家一樣喊:「反攻大陸」、「殺朱拔毛」,老實講,我只是做做樣子,不做不行,主要為了保護自己,必須做些心不由己、不願意做的、不想做的。解嚴後情況才比較好。我在這十年內學乖了,過去我在師範讀書、被抓前教書,我的人生是非常燦爛的、有希望、快樂的,非常爽朗。被關十年,被抓前的同事、朋友、同學、都覺得我完全變了一個人。

妻子願下嫁 不用聘金 心懷感謝

我太太是楊梅人,我回來半年後認識的,她跟我後母有點遠親關係,後母知道我回來,想辦法要我娶媳婦。我的岳父母雖然知道我從綠島回來,不要聘金,後母就看上這一點,有面子又不用花錢。有人願意嫁給我,就很滿意了,沒什麼特別的要求。第一是因為人家怕你關十年,我想娶她是因為女孩子一聽到綠島被關十年,都會退避三舍,而且老師在當時幾乎沒有地位。

太太那時候在六和紡織廠上班,我和她差十歲,見面時兩個人看一看,也沒說話,有一起去看電影、散步,半年後結婚。結婚後跟後母住在一起半年。

管區警察一個月一次來訪問,還暗示我回來能教書應該表示一下,要我送錢。我的孩子都知道警察很討厭。

有一陣子我嘗試全家遷到日本,因為哥哥在日本唸大學,認識幾個日本朋友。他想:「弟弟受過日本教育,把他叫到日本來也不錯。」他請一位日本人聘請我,那位日本人立即發張聘書給我。

我當時想,在臺灣幾乎失去生存的意念,因為教育工作必須要符合社會的需要、國家的政策,對我來講當老師也是很大的負擔,常常要說違背自己的話。當時教師一個月七百多塊,因為錢少,在社會上完全沒有地位,不像過去日治時代的老師備受尊重。當時,有些年輕女孩聽到老師都會退避三舍,不敢嫁給老師,跟日治時代比起來差很多。日治時代老師很清高,老師薪水比警察還要多。

當初會想去日本是因為當老師錢少,臺灣社會不安定。日治時代夜不閉戶,現在臺灣治安一日不如一日,幾乎天天有詐騙、殺人、自殺、搶人、打群架等令人不安的報導,不要說「夜不閉戶」,連白天都家家戶戶有鐵窗設備防護,居不安心,我想這是二戰後,中國人來臺所帶來的「支那文化」影響所至。所以我總覺得臺灣很不安全。我受過日本教育,覺得到日本也不錯。沒想到我要出去時,政府竟然很寬大讓我出去。去日本,我就去打工,做兩份工作,早上八九點到下午四點在一家餐廳負責櫃檯,五點半上班到十二點到酒店當服務生。兩份工作讓我在日本根本沒花到自己什麼錢,還可以把錢寄回臺灣,我賺很多錢,幾乎是當老師的兩倍。

衛德全(右1)於日本打工時,於打工餐廳前與同事留影。(衛德全 提供 / 曹欽榮 翻拍)

衛德全曾經長期不易入眠,在太太多方細心照顧下,改善很多。最近一次訪談,衛太太盡情道出許多連衛德全都不知道的往事。兩位受訪人是平埔族的客家養子和媳婦,訴說著白色恐怖另一章的人生。

出生客家 過繼平埔族衛家

我是衛德全,一九三○年(昭和五年)一月二十八日生於桃園楊梅街上。生父姓廖,客家人,我一出生就過繼給生父的好友衛姓人家,我是衛家獨子。衛姓很少,就我所知是平埔族中的道卡斯族後代,大清時代乾隆皇帝的賜姓。這是養父跟我說的,他曾經擔任祭祀公業幹部。每年農曆七月十七日,我們都要到竹北去祭拜「七姓」公,並大家每人吃一片「生豬肉」以示不忘平埔族祖先。七個姓的祖先是指廖、衛、三、黎、錢、潘、金等七姓,聽說在清朝平亂有功,全臺只有竹北有七姓公祭祀,七姓大約分布在日治時代新竹州,包括桃園、新竹、苗栗一帶。七姓公祠堂坐落在新竹縣竹北市新國里,取名為竹塹社「采田福地」,故意把「番」字拆開,以示祖先是「番人」,即是日本時代所謂的「熟番」,也是平地「番」;相對的,「生番」是指住在深山裡的原住民。

衛家有族譜,清末第五世衛琳秀,當竹塹社幹部,家裡保存衛琳秀擔任頭目的印章,已經一百多年,我是第九世。我還在綠島時,養父死了,回來後整理養父所有遺物時發現了族譜,他沒有機會再說給我了解。我看了族譜都是用漢字記載,在第三世以前完全是平埔族,後來才逐漸漢化。

我的生父住楊梅街上時,他當過日本時代的警察,退休後當代書。生父、養父住隔壁,養父看到我家哥哥姐姐生活不錯,想要抱走生母家三個兒子的老三(應該是老五,因為老大和老二是雙胞胎,出生後旋即相繼往生),而我是排行老么,當時還沒有出生。生母說:下次如果再生一個兒子就奉送給你。不料第四個兒子就是我,所以我一生下來就給衛家抱走。養父是楊梅火車站售票員,養母是家庭主婦。我讀楊梅公學校(現楊梅國小)三年級以前,我是由養母扶養長大,後來養父有了後母(據日治時代的戶籍記載是「妾」,用現在的通用語說,就是「小三」),不久養母便被逼離開衛家。

童年時的衛德全(右1)與父親(右2)、後母(左1)合影。後母手中抱著她的養女。(衛德全 提供 / 曹欽榮 翻拍)

讀農校受日式教育 鍛鍊體魄

公學校畢業後,我考到中壢三年制的農業學校。戰後,農校還有兩屆在校生,他們畢業後,農校結束,改成中壢中學。

衛德全保存的日治時代「教育勅語」影本。(衛德全 提供 / 曹欽榮 翻拍)

小時候在家裡、鄰居都說客家話。我讀楊梅公學校時,學校裡沒有日本人小孩,他們都讀日本人設的小學校,當時楊梅沒有小學校,要到中壢才有小學。

讀農校時,學生都要住在學校宿舍,從早到晚住校,我們因此受到日本教育影響比較深。我雖然有感到日本人對臺灣人的歧視,但是老師還是很盡力培養下一代,他們也一直想教育臺灣人成為日本人,戰爭末期,日本政府在臺灣推行「皇民化運動」。

到農場種菜種稻 飼養牛馬

戰時生活雖然比較苦,生活還算安定,日本時代真的是夜不閉戶,賞罰分明,對就對、錯就錯,教育學生要勤勉誠實、有禮,非常徹底。我讀農校時平常生活就是軍事管理,生活方式就是軍事訓練的一部分。

從早上聽到起床號,起來聽班長口令,先用毛巾洗臉,再用濕毛巾,在班長喊「黑薩~黑薩~」的口令下,摩擦身體和手臂。接著做早操、跑操場兩三圈,然後跟學校所有老師一起走進食堂吃早餐,餐後去割草給馬、牛吃,八點開始上課。早上會唱日本詩歌、明治天皇的教育勅語。中午休息一、兩個小時,下午到農場種菜、種稻;每一年要把耕地翻過來施肥,挖一呎深,有人受不了苦,因此離開學校的有一、兩位,我卻覺得身體被鍛鍊出來。晚上五點晚餐,七點半左右大家集合前往養正寮,坐正或跪坐在榻榻米上,然後聽師長訓話、唱詩、唱校歌;到九點回到寢室,九點半睡覺,像軍事生活一般,由學生吹小號準備就寢。白天上午上課,下午去學校農場工作,就是現在的平鎮市公所,包括市公所後面的棒球場和前面的平鎮國中都是當時的農場。

農校旁邊有一個馬場,養了很多馬,農校也養了兩匹馬、還有牛、水牛,馬專門用來騎的。剛進農校每天都要為馬擦身體、擦馬背,拿下馬蹄配件,刮掉泥土。傍晚時可以騎馬在運動場上跑。農校有三個年級各一班,一班有約四十人。全校一至三年級共約一百二十人左右。而且全校學生都住校。

學校採學長制 強調絕對服從

校內有三間教室和連接建有三間學生宿舍,各命名為「太和家」、「旭日家」、「瑞穗家」,每家一至三年合住,並由最高年級的三年級生,擇一當「家長」,指導並管理一、二年級的下級生,完全採用「學長制」。上級生負責指導管理下級生,下級生如不受上級生管教,上級生有權打、罵下級生,絕對服從。有些上級生長得矮,要揍下級生不夠高,上級生可以命令比他高的下級生,搬一張矮凳來,上級生就站在矮凳上掌摑高個子的下級生,下級生不得反抗。受罰後,還得向矮個子的上級生鞠躬敬禮,還得大聲說一聲:「謝謝管教」。

衛德全(第1排右7)在日治時代的小學畢業旅行,攝於屏東。(衛德全 提供)

在這個農校我讀到三年級的中期時(日本時代的學期,一年分三個學期),一九四五年八月十五日,日本投降。不久,日本老師全部被遣送回日,學校改由民間的漢學家充當老師,同時,我們才開始上「英文課」。(日本時代的中等學校,沒有「英文課」,因為日本認為英語是敵國語言,因此廢止「英文」這一科目。)不過漢文雖也有上,但是因為當時臺灣社會已經相當「日本化」。舉例說「收音機」一詞,在課本上卻以日本話讀漢文的音讀法唸「樂耳王」(ラジオ),現在想起來很荒唐,也很可笑。這表示當時的臺灣人對中國既不了解,也非常陌生。

我最記得所唱的歌是乃木希典的詩,描述日俄戰爭發生在中國遼東半島二○三高地的戰役;歌是這樣唱:「山川草木轉荒涼 十里腥風新戰場 征馬不進人不語 金州城外立斜陽」,這首歌都是用漢字寫的,用日語特殊音調吟詩。

之前我只知道自己是客家人,祖父母輩都沒受過教育,也答不出自己是什麼人,小時候只聽說日本人來了,要接受日本的統治,就是這樣想。讀了農校三年有一點接近日本人,根本不會去想我是中國人?

讀師範學校 目睹血腥二二八

一九四五年三月我從農校畢業,八月十五日戰爭結束。二戰結束後我在家一段時間學讀漢文,到了一九四六年八月,我考進臺北師範學校(現和平東路「臺北教育大學」),考試除了國文以外,其他科目都是用日文考的,九月開學。我那一屆有四班,一班四、五十個人。讀了一年寒假過後(一九四七年),三月一日要開學,我們二月二十七日就到學校,整理宿舍。

二十八日早上,我記得和五、六個同學一起出去北市街上走走,走到專賣局(現公賣局),就覺得氣氛不對,看到很多臺灣人拿棍子打人。他們看到我們就問:「你們是什麼人?」我們根本聽不懂他說什麼,我答不出來,靈機一動用日語回答,他們就放了我們。我是客家人,在學校講日語,回家講客家話,沒有機會講閩南語,閩南人也都說日本話。我們繼續走到火車站附近的長官公署,看到頂樓架著機關槍,看到人就掃射,街上到處有中槍的臺灣人屍體,我們聽到槍聲不敢看,同學散開各自逃命。當時我才十六、七歲,沒有社會經驗,從楊梅鄉下到臺北,路不熟,趕快往松山方向,到現在的建國啤酒廠,往八德路那裡沿著一大片田埂走,繞一大圈回到學校,有的同學還沒有回來,有的沒出去,議論紛紛,知道出事情了!大家想說怎麼辦?第二天學校沒開學,沒辦法上課。聽說開學當日,校長坐人力車要到學校上班,被民眾阻擋了。

1946年3月26日,中壢實修農業學校第十回畢業紀念合照。(衛德全提供 / 曹欽榮 翻拍)

徹底頓悟 日本校長臨別贈言

我在學校又住了兩、三天,然後從臺北走縱貫路(臺一線)回楊梅,公車、火車都沒通車。我只記得很緊張,自己一個人,也沒有心情注意沿途的情形。回到家,養父安慰我,問我說:「身體有沒有受傷?」我在家待了一個多月,不敢亂跑,楊梅算比較平靜。後來接到學校上課通知,坐慢車到臺北花了一個多小時。因為大家不像日本時代那樣:有禮貌、守秩序。下車的和上車的都不相讓,擠來推去,有的從車窗上、下,有的更相爭擠在火車頭上空位,相當紛亂,也相當的危險。這時我忽然想到農校的木村校長要回日本的時候,臨別私下跟我們講的一句話,他說:「日本打戰打輸了,你們是第一等國民,我們日本人是第二等國民。不過,校長臨別要跟你們講一句最後的話,就是要你們把以前日本老師教你們的,要統統把它忘掉,因為日本和支那(中國)是不一樣的。」我頓時徹底頓悟校長說的含意了。

那時學校還有很多日本老師沒回日本,有一天當我們正在上日本老師的課時,教務主任(外省籍)巡視教室,看到日本老師用日本話跟我們上課,竟然大搖大擺地走進我們教室,跟日本老師交談起來。可是,彼此講話不通,只好用英文來互相溝通,但是日本老師所謂的英文,中國老師(是教務主任)聽不懂,教務主任講的英文,日本老師也聽不懂,於是兩個人乾脆在黑板上用英文筆談起來。當時師範學校只有兩位本省籍老師和少數的日本老師,其他都是外省人;李金土是有名的小提琴家,另外一位教體育的客家人溫兆宗老師。後來因為白色恐怖我被抓,曾經在軍法處看守所還看到一位外省人譚老師,有衛兵拿槍在旁邊,我也不敢認他。

下班前在學校二樓辦公室被捕

我不知道二二八之後,學校有沒有讀書會之類。從師範學校畢業後,我被派到楊梅國校教書,認識一位從臺中師範畢業的鄭石林老師,他認識我親生哥哥,他們同樣從臺中師範畢業。鄭老師先到楊梅國校當老師,非常照顧我這個新手,他對音樂很有興趣,我也很喜愛音樂,我們經常一起彈鋼琴,我彈鋼琴彈得不錯,而且還受到當時楊梅中學校長張芳杰先生的肯定,特地到我家來邀請我到他的學校去教音樂,但是還沒有接到正式派令之前,我就出事了。我就被國民黨特務抓走了。我出事也因為鄭老師的關係。

1950年1月12日,衛德全(前排坐者左1)被捕前,師生在楊梅國校借用教室前合影。(衛德全 提供 / 曹欽榮 翻拍)

鄭石林被逮捕後,當天下午脫逃的消息在楊梅鎮上傳開,養姐還提醒我要小心,因為親生哥哥與鄭老師的交情很深。沒想到,情治人員在鄭老師逃掉的隔天,就到學校逮捕我。

一九五○年六月十三日下午,大約四點多我準備下班,我從二樓辦公室被抓走。當時學校被蔣介石軍隊占領,學生沒有教室可以上課,在不得已之下,只好借用街上空屋或廢棄工廠廠房上課;有的更到鄉下借用老百姓的客廳上課,我就曾經在楊梅火車站附近的空廠房,和吵雜的市場內一間空房上過課。換地方上課,雖不是一件大事,但是要把學生課桌椅搬來搬去,才是一件傷腦筋又累人的大事。而這裡所說的二樓辦公室,是借用一位開業醫生在屋後擴建的二樓,當我們教師開朝會或夕會用的臨時辦公室。當天來抓我的兩個便衣特務直闖辦公室,先問哪一位是衛老師,有同事告訴他們,那位就是衛老師。他們對我說:「你是衛老師嗎?樓下有你的朋友來找你。」我說:「那就請他上來呀。」「不!不!他要你下去見他。」便衣特務立刻這樣回答我。我到樓下,卻馬上被兩個人銬著,架著我走到楊梅警察分局。有同事看到,都不敢聲張,他們不讓我跟同事交代事情,也不讓我回家告訴家人一下,他們說:「沒關係、沒關係,等一下就回來了。」我想到前一天,姐姐才跟我說過:「唉呀!最近抓人抓得很兇,隨便抓人,你要注意哦!」我想我沒有做什麼,沒想到第二天真的就被抓了。

無端入獄 與論及婚嫁女友分手

之前,我知道情治單位到學校來抓鄭石林,他是在郊外的家裡被抓到,被帶走到街上,經過學校旁的一家小店,他說:「我可以到店裡買一包菸嗎?」情治人員想:我看著你,你也跑不掉。沒想到他趁機真的跑掉了,據說後來他躲了一兩年才出來自首,自首後不久,他又被放回,繼續在學校教書。鄭老師溜掉後第二天就來抓我,誰會知道我常常和他在一起呢?便衣特務問我:「你不是跟鄭石林很要好嗎?你知道他跑到哪裡去嗎?」我回答說:「我們有時候會一起彈鋼琴而已。」「你參加他的外圍組織、讀書會嗎?」我說:「根本就沒有讀書會這件事!」他們就一直說:「我不相信!」只記得那些詢問的人說了這些話。

穿便服的特務來抓我,一邊一個人用手挽著你,走在街上好像朋友一樣,到了警察局,就把我關在拘留所裡。一直到晚上十二點叫醒我,把我的手銬到背部,然後用繩子繞身體,五花大綁,推我上卡車。當時車上已經有六人,有楊梅國校同事三人,還有中學老師三人。深夜上車後,卡車開到新竹監獄的少年看守所。

我那時候的生活很單純,也交了女朋友,她是在師範學校低我一兩屆的學妹,我畢業後回楊梅教書,和她一直有來往,她是臺北人,我禮拜天常常跑臺北。之後,我被送到軍法處的軍人監獄,她也來看過我。當時我們兩人已經論及婚嫁,只是雙方家長還沒溝通好。雖然我們之前很要好,她來會面,我沒有特別表示也不敢表示,因為判刑十年,刑期很長,所以結束了這段傷心的初戀愛情。

衛德全帶到綠島再帶回臺灣,保存數十年的鋼板油印判決書。(衛德全 提供 / 曹欽榮 翻拍)

我被送到新竹監獄後,大概待了三個月。剛開始與一位外省人關在一起,聽他說二二八時就被抓進來。一週後,我調到別房,大約六、七坪,關四、五個人,都是因為政治案件,在裡面也不敢多問。記得一位外省人姓廖、一位楊梅人是醫生,他和一位女老師和男老師據說被抓的第二天,就分別放出去。我出來之後聽說,是用錢買回來。養父在我被抓前退休,我被抓以後像失蹤一樣,家裡沒有半點消息,他著急又傷心。我們同時被送到新竹監獄有七個人,放回來三個人,據說都是送錢去買回來的。養父就想:居然可以用錢救回兒子,但是我後母阻止他。她說:「不可以,你送錢等於你承認你兒子做壞事。」我爸爸聽了就不敢送錢。其實「送錢」是在當時「公開的祕密」,也是中國官場文化的傳統,至於後母(其實是和元配,我的養母,同住在一起的養父的「小三」),可能是希望我永遠不要回來。

告密抓人有獎金 聽了令人心寒

剛進監獄,一直穿著原來的衣服,身上的東西連皮帶都被拿走。牢房裡面沒有水,有馬桶,廁所上面有小窗;從這個小窗,我每天可以聽到監獄圍牆外小販叫「巴布、巴布」的聲音,他的人隔著監獄圍牆,跟我的距離最多也不會超過十幾公尺,但是在我覺得離我有幾千萬公里之遠,簡直是成為另外一個世界。至此,我徹底領悟一個人失去自由的悲慘滋味。有一天我隱約聽到窗外傳來:「今天又抓到幾個,又賺多少錢!」令人恐怖又寒心。獄中一天兩頓飯,糙米飯一小碗、空心菜數根、豆豉(黑豆)五、六粒,沒有湯。一個月後,有一天放出來洗澡,手一摸身上的汙垢就會掉下來,在新竹監獄,我就洗這麼一次澡。監獄裡不能跟家人通信,家人不知道我在新竹監獄吧。

我最不甘心的就是在新竹監獄被關時,晚上拉我出去審問,不管我怎麼講,他們都說我會很快出去,但直指我被同事鄭石林牽連到。我說:「他若出來,叫他來與我對質!」因為情治人員的大意,抓到鄭石林後又讓他跑掉,跑掉後抓不到人就來抓我。為什麼別人不抓,卻會來抓我?這是因為我當時喜歡音樂,鄭石林也喜歡音樂,我們經常會一起彈鋼琴,可能是因為這個原因被抓。為什麼彈鋼琴會被抓呢?可能是因為當初大陸過來很多青年軍,軍人退役後當老師,可能是他們告密的,不然情治人員怎麼知道我跟鄭石林很好。他們告密有錢、有獎金可以領,抓我的人也有獎金。我怎麼知道有獎金呢?因為我被關的時候,睡在監獄的一個牢房,因為空氣不好,所以窗戶是開的。有天我聽到外面有人走過,他說:「最近怎麼樣,好不好啊?」另一人說:「不錯,今天我又抓到幾個人。」他說:「那好啊!我也不錯,最近收入很高。」原來抓人是有獎金的,我就是被獎金害到的。抓鄭石林只是藉口,情治人員沒有對我刑求,寫的口供也沒有讓我看,只說我可以很快可以出去,然後抓我的手沾朱印,蓋在他寫的口供上。我一直想:「過幾天就可以回去了!」沒想到一關就兩個月,然後被送到臺北青島東路軍法處。

綠島新生訓導處生產班「新生」在山上合照。(衛德全 提供 / 曹欽榮 翻拍)

軍法處判十年 牢房擁擠 坐抱屈膝

軍法處牢房裡的人密密麻麻,有很多房間,每間人都很多,已經秋天了,大家還是只穿內褲。約四坪大的牢房,大概有五十個人吧,大家都抱著膝,看起來沒辦法睡覺。一進去,就很多人競相擠在出入口,有人用臺語問:「你從哪裡來?」我說我聽不懂,他就改用日語:「とこからきたの?」我回答:「楊梅(ようばい)からです。」同房有一位叫吳長生的人,特別照顧我也教我閩南語,他問我怎麼被抓,我照實跟他講,他說:「你這個案子很單純,你可以很快被放出去,最多也只能判感訓吧!」在軍法處的看守所待了差不多一、兩個禮拜就開庭了,開庭時,法官一樣問我是什麼人,住在哪裡、幾歲。他問我什麼事情被抓知道嗎?我說我不知道。他說:「你是因為參加讀書會。」我說我根本沒有參加什麼會。他說:「這個我知道。」然後講幾句話後就站起來,宣讀判決十年,我差點昏倒。連讓我解釋的機會也沒有,就判我十年。從頭到尾都很荒唐,怎麼會有這樣的事情、這樣的政府。開始被抓到判決,我一直認為我是無辜的,這是一種災難,過一段時間我就可以出去,沒想到我竟然會被判十年。

判十年是什麼原因我也搞不清楚。你說讀書會,有名冊嗎?或是有什麼證據?根本什麼都沒有,就說我參加讀書會。同案的幾個人我都不認識,有六個人吧!判刑兩三天後就移到隔壁的軍人監獄。判決書出現的人名,我只認識鄭石林和林漢爐,宋增勳是楊梅人,也是老師。宋孟韶之前我根本就不認識。

第一次接見,生母有來看我,女朋友也是那個時候來的。養父一直都沒有來看我,我被捕之後就沒有再看到養父,他在一九五三年去世,造成我這一生不可磨滅的椎心之痛。

(本文摘自《重生與愛:桃園縣人權歷史口述歷史文集》,桃園縣政府文化局出版。欲購此書請電洽03-332-2592分機8403邱小姐。)

相關系列:

【重生與愛】系列四 黑夜漫漫無時盡 ― 衛德全訪談紀錄(中)

【重生與愛】系列四 黑夜漫漫無時盡 ― 衛德全訪談紀錄(下)