在台灣,1949年以後出生的人就讀國小時,都會從課本讀到「國父」孫中山先生的遺囑,對「余致力國民革命,凡四十年,其目的在求中國之自由平等……」內容朗朗上口,但是,絕大多數人卻終其一生也不知道「蔣渭水」是誰。

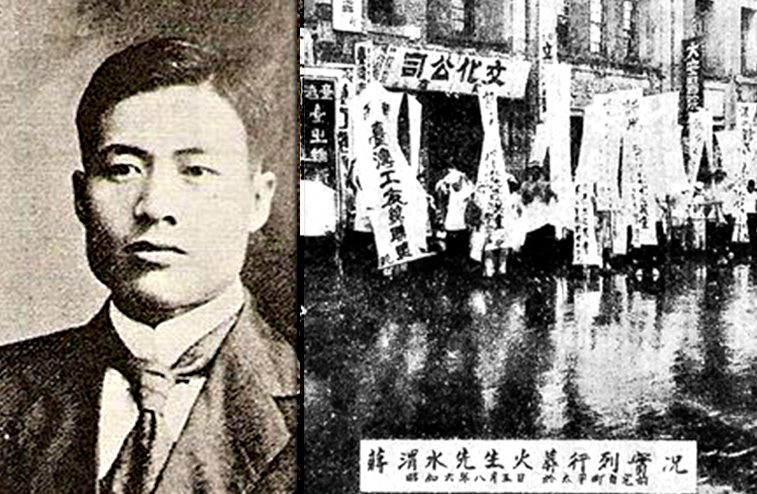

1931年8月5日蔣渭水病逝於台北醫院(今之台大醫院),因其罹患的傷寒症屬於法定傳染病,當日即行火化。從事社會運動的同志們於8月23日為他舉辦了一場名為「故蔣渭水氏之台灣大眾葬葬儀」。那一天,大稻埕的商家自動休市、全台有五千多人參加葬禮,這還不包括同志在其他縣市發起的追悼會(如林獻堂在台中)。總督府當局為恐民眾群情過於激烈,而派出為數眾多的便衣和特高警察戒備,足見蔣渭水的精神與人格確實獲得了當時大多數台灣民眾的敬仰,甚至殖民者對他也懷抱著幾分敬畏。

為什麼稱為「大眾葬」?所謂「大眾」,就一般廣義的來說,泛指不具特定階級的「庶民大眾」,此說頗為符合蔣渭水「為弱勢民眾發聲」的特質;但也有學者認為是專指「無產階級的大眾」——這是以回歸到殖民時代的歷史脈絡,重新加以檢視的主張。蔣渭水是台灣民主運動先驅、社會運動實踐革命家,推動成立及領導的抗日團體近百個,將反對運動由知識份子為主體推展至全民運動,總督府視為最頭痛、最活躍、最有組織力的異議份子,「大眾葬」是一場號召無產大眾追悼蔣渭水之葬禮,應是毋庸置疑的。

以現代化的說法來看蔣渭水後期思想「左傾」,也可以從他的遺囑得到印證。但吊詭的是蔣渭水的遺囑從他逝世到戰後,到1957年間至少有六個不同措詞的版本,這也可見他在塵世的最後一刻,仍留給後人一個巨大的驚嘆號!

遺囑的成稿過程與內容有明確的史料、記載可循,但屈從政治意識形態,執筆人以扭曲的歷史觀任意竄改遺囑措詞的荒謬行徑,除了暴露掌權者的粗魯,更是所有自許蔣渭水「粉絲」或「接班人」,或者以「研究權威」自居的學者們,一門非常嚴肅的功課。

蔣渭水患病後入住台北醫院,同志們怕日本殖民政府對他不利,故自願輪值日夜排班擔任守衛;他的藥物及食品都需經過杜聰明檢驗過後才能服用,以免遭人暗算陷害。最後藥石罔效之際負責記錄遺言者有二人,分別為盧丙丁與黃師樵;黃師樵後來敘述,病逝前二天蔣渭水已時醒時迷,遺囑成稿後也未能過目、簽名,係由杜聰明、蔣渭川等六、七名核心同志認可簽發。

根據「蔣渭水文化基金會」副執行長黃信彰博士的研究,蔣渭水過世後幾小時,遺囑即被張貼在大安醫院和民眾講座前公開,卻遭到警察機關禁止公告而撤除並且沒收。隔日,御用報紙《台灣日日新報》便以報社改寫後的版本刊出。遺囑中關於「社會運動」、「無產階級」、「同胞解放」等關鍵字眼均遭刪除。

咸認以黃師樵擔任主編時,於1931年8月13日刊登在《新高新報》之版本為最真:「台灣社會運動確已進入第三期了,無產階級的勝利,迫在眼前,凡吾青年同志務要極力奮鬥,而舊同志需加倍團結,積極的援助青年同志,力求同胞的解放啊!」

蔣渭水的遺囑在日本殖民時代遭到禁止和竄改,及至戰後仍因白色恐怖而受到遮掩。以1952年8月由副總統兼行政院長陳誠落款設立的「革命先烈蔣渭水先生之墓紀念碑」為例,其下所鐫刻的遺囑也擅改了「社會運動」與「無產階級」,將「無產階級」的勝利,改為「吾人」或「台灣人」的勝利,修改的主要原因在於「反共抗俄」戒嚴體制下,執筆者不敢使用「無產階級」一詞。可見得權勢起落、政權更迭,「一個渭水、各自解讀」,極權政府箝制先覺者的思想,無論在其生前或死後,手段都如出一轍。

回顧1927年「臺灣民眾黨」被強制解散後,公開的組織活動暫時劃下了句點,蔣渭水曾說:「現階段的運動方針,須用全力組織訓練農工大眾,養成堅固有力的農工同盟,造就解放的基礎部隊。」蔣渭水思想左傾或採取較激進的運動路線,在時代的發展下幾乎是無可避免,衍生的結果也並不影響他成功地凝聚了台灣人意識的歷史定位。

20年代到30年代知識份子所引領的啟蒙運動對台灣社會發展產生深遠的影響。戰後,台灣人歷經祖國夢碎、二二八血洗、戒嚴與白色恐怖,台灣人變成了安於現狀的順民與愚民,任由官商勾結、財閥橫行、奸佞亂政,人民忘記了如何抬頭挺胸,忘記了自主的權利。

蔣渭水是藍是綠?他是國民黨秘密黨員?他有馬克思主義思想嗎?現代人以瞎子摸象的心態看待歷史,難免產生這種疑惑。其實甚麼黨、甚麼派都不重要,記取蔣渭水時代先驅者的名言:「我是開拓者,不是憨奴才!」和「台灣,是台灣人的台灣!」才是正道。一波波民主浪潮推進,民主鬥士前仆後繼,台灣民主化的步履血跡斑斑,延續的就是「台灣精神」。當太陽花學運大旗揮起、出關播種,我們看到台灣的文化動力重啟了、民主曙光再現了!