關於「現代武俠」,作家舒國治,曾在其著作《讀金庸偶得》裡寫道:「練功本質即是在於人力上之努力,若在手槍、飛機充斥的時代中穿插著身負武功之人,這種小說決計不是我人心中堪可認想的武藝小說。」

雖說有不少人認為將武俠的背景放在現代,不僅缺少氣味,和練功本質也無法相為呼應:畢竟,武功再高也敵不過槍——許多影迷應該不會忘記,在電影《法櫃奇兵》(Raiders of the Lost Ark,1981年,史蒂芬•史匹柏導演)中,面對一個拿刀揮舞的歹徒,主角哈里遜福特不耐煩地掏出手槍,快速將之擊斃的諷刺橋段。

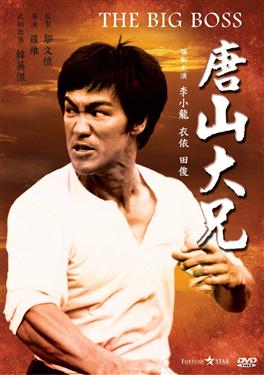

但香港影壇似乎不作此想——若我們自1971年李小龍的《唐山大兄》(如下圖)起算,四十餘年來,港產動作片幾乎不曾間斷地在現代武俠類型上實驗、鑽研,並發揚光大!影響所及,幾乎港產的警匪片,都有武打的元素、或俠義的精神。例如,成龍的《警察故事》系列,扮演警察的成龍在劇中幾乎不曾使用槍枝、而總是單槍匹馬地出任務(其他支援警力總是最後才趕到)、並赤手空拳地和歹徒比武(不迅速用槍嚇令歹徒就犯,莫非要和他們爭奪武林第一)。

或許有人會感到奇怪:多年下來,觀眾對這種超現實的情節,不僅絲毫不感到違和,搞不好潛意識裡還認為港警應該都具備一些類似的基本功?不過,這也正好說明了類型電影和觀眾間的默契:在武打片裡,功夫只分高下,是已然存在的事實,它本身是不須多加解釋的。

就好像本片《一個人的武林》,乍看是一個帶點懸疑的警匪片。但當主角甄子丹向警方說有人想謀殺「先拳、後腿、次擒拿,用兵器,由外而內」等各種武功的頂尖高手時,試想,如果觀眾腦中並不存在一個「武林」的話,故事大概是很難進行下去的、或編導得花更多篇幅來解釋——沒有武林概念的觀眾一定會問:這些「拳王」、「擒拿王」或「兵器王」是怎麼產生的?為什麼武林的人都知道、而警察卻完全狀況外?

就好像本片《一個人的武林》,乍看是一個帶點懸疑的警匪片。但當主角甄子丹向警方說有人想謀殺「先拳、後腿、次擒拿,用兵器,由外而內」等各種武功的頂尖高手時,試想,如果觀眾腦中並不存在一個「武林」的話,故事大概是很難進行下去的、或編導得花更多篇幅來解釋——沒有武林概念的觀眾一定會問:這些「拳王」、「擒拿王」或「兵器王」是怎麼產生的?為什麼武林的人都知道、而警察卻完全狀況外?

當然,作為一部武打片,本片是不用去跟觀眾解釋何謂武林的。特別是在美國導演昆丁塔倫提諾拍了部向港產動作片致敬的《追殺比爾》而名揚世界以後,港產電影逐漸成為世人可資辨識的一種「文化符號」,而加速了與外地觀眾的溝通。將背景置於現代香港,本片毋寧是想在武林與俗世間,做一番辯證罷?

幸好本片所採取的並不是「穿越劇」的老梗,譬如以穿越時空來合理化功夫的存在,在辯證上是有點偷懶的。劇中的武林高手在俗世中,都有一個入世的職業,例如刺青師、貨櫃車司機等。功夫,除了在特定行業,像是武打名星、武術教官…略有優勢外,在現實生活上,不僅幫助不大,還容易引來殺機?而所謂「江湖規矩」,在現代法治社會中更顯尷尬,例如在電影中,主角即使是和人比武,不小心打死人,還是得坐牢的!

而片中最能表現此辯證的,當屬兇手殺人之後,都會留下一枚「堂前燕」,據說是清朝時,兵部尚書賞賜給爭奪武狀元失敗者的安慰獎的意象。用的當屬「舊時王謝堂前燕,飛入尋常百姓家」的典故——除了暗喻武林高手在現代社會「時不我予」的冏境;另一方面,也是武林中人想要尋回昔日榮光的志氣?

待看到最後,銀幕上出現「本片獻給動作片台前幕後的工作人員」等字樣時,並且接著一段介紹工作、客串演職員的片尾,包括:徐小明、袁祥仁、梁小熊、楊盼盼等資深動作指導;和章國明、劉偉強、張同祖、黃志強等導演;還有前嘉禾公司老闆鄒文懷……等,觀眾可能才會恍然大悟,原然本片是在向港產動作片致敬之作!我猜,許多台灣「四、五年級」的觀眾,看到姜大衛(左圖)在片中,客串一個正切著油雞的燒臘店老闆時,想必在芫爾之餘,心中一定頗多感觸並會眼眶泛淚吧?

待看到最後,銀幕上出現「本片獻給動作片台前幕後的工作人員」等字樣時,並且接著一段介紹工作、客串演職員的片尾,包括:徐小明、袁祥仁、梁小熊、楊盼盼等資深動作指導;和章國明、劉偉強、張同祖、黃志強等導演;還有前嘉禾公司老闆鄒文懷……等,觀眾可能才會恍然大悟,原然本片是在向港產動作片致敬之作!我猜,許多台灣「四、五年級」的觀眾,看到姜大衛(左圖)在片中,客串一個正切著油雞的燒臘店老闆時,想必在芫爾之餘,心中一定頗多感觸並會眼眶泛淚吧?

文化從來都是活的,如果以「舊時王謝堂前燕」來代表昔日黃金年代的港產動作片;那麼當它今日「飛入尋常百姓家」時,卻也成就了香港一地,活生生的庶民文化。即使香港的電影人不見得個個都身懷絕技,但港產的動作片絕對是一種值得讓香港人驕傲的文化!