1912年2月12日,長達兩千一百多年的中國封建帝國,在一紙《清帝退位詔書》被朗誦宣讀後,從此掃進歷史灰燼中。而這位作為兩千多年帝制史上的末代皇帝,就是當年僅登基三年,年方六歲的溥儀。

不過,當年清帝國選擇這種退場方式,對整個中國具有短暫正面影響,除了清國遺老可以保有一定的禮遇,僥倖避免殺戮的命運,同時,也讓中國出現南(革命軍)北(袁世凱)和解,免卻可能產生的內戰對峙局面。當年《泰晤士報》也對清帝遜位發表評論:「天子退位,世界上最古老的君主國成共和國。歷史少見流血這樣少的革命。」不過泰晤士報的評論也僅為皮毛之見,因為從「君主」到「共和」,只是換了名稱而已;而清朝末年大肆捕殺革命黨人,可是血跡斑斑!

袁世凱在終結帝制中扮演的角色

事實上,當年武昌起義成功,宣布成立中華民國。清國表面上看來似乎已經玩完,其實還有一位最重要的實力派人物:清國內閣總理、掌握新軍的袁世凱,卻一直未倒向革命軍這邊。因此,讓已經在南京成立的參議院非常心急,不斷釋出善意,希望拉攏袁世凱,想透過他去逼清帝退位,完成共和。

袁世凱也很清楚革命黨的想法,因此讓南京方面一直開出條件,他自己則藉這個時機,逐步對清皇室施加退位壓力。就算事隔已逾百年,如今再看袁世凱當時讓兩邊(清廷、南京臨時政府)都覺得受益,最後又讓自己由各方擁戴榮登大位的政治操作,還是令人嘆為觀止。

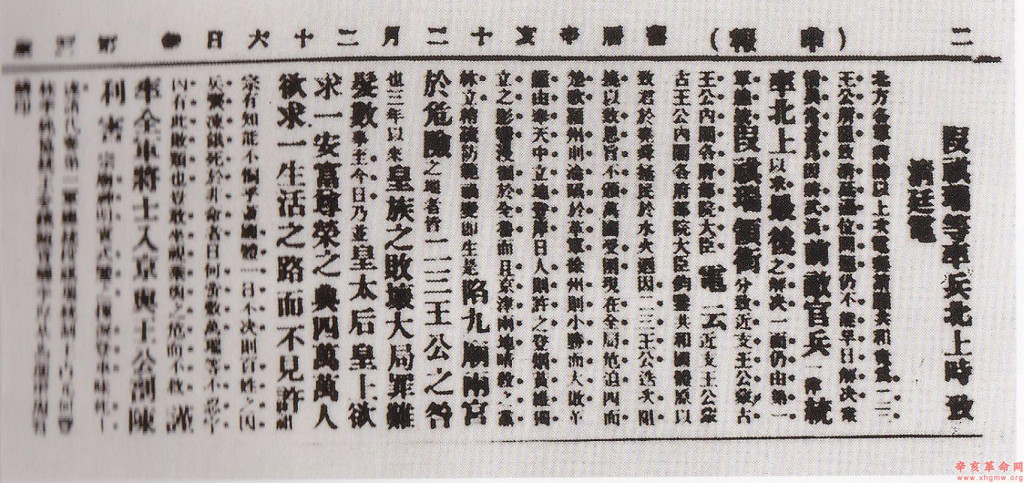

袁世凱當年使出的第一招就是媒體戰。他透過北京媒體發表社論,「敦促朝廷接受必不可免的事情並遜位」;還讓跟他交好的國際勢力致電載灃等滿族親貴,言明清廷已喪失對中國的控制權,退位是唯一出路;再由他所安插的各省督撫上奏改制共和…,就是要讓清皇室死了心,不再以為還有負隅頑抗的機會。

袁世凱。圖/取材自網路

段祺瑞等人上奏要求清廷改制共和,否則勢成坐亡。消息登載在當時的申報。圖/取材自中華革命網

其次,由袁世凱親自出馬,面奏朝廷「俯鑒大勢,以順民心」。他還以法國大革命為例,以國王路易十六和王后瑪麗•安東奈特被革命黨送上斷頭台作為恫嚇;袁世凱甚至反應快到有次他遭到革命黨人炸彈伏擊後,即以此為藉口,不再上朝,就是刻意讓清皇室必須直接面對革命黨,逼得皇室必須求他回來,再授予他更大權限,能繼續跟南京方面進行折衝。

這些「文招」還不夠,袁世凱甚至使出對清皇室的「震撼教育」:派人對紫禁城裡丟炸彈。最後還授意段祺瑞聯合北洋將領共50多人上奏,要求清廷接受優待條件,贊成共和,否則後果不堪設想。電文說:「餉源告匱,兵氣動搖,大勢所趨,將心不固,一旦決裂,何所恃以為戰……勢成坐亡。」

爾之所以得有今日者 皆袁大臣之力

民心不支持,軍隊不支持,國際不支持,連皇宮內炸彈都丟進來了,清廷已無任何退路,只能求袁世凱幫他們折衝換取最大的利益,因此遂於2月3日發布上諭:「著授袁世凱以全權,研究一切辦法,先行迅速與民軍商酌條件,奏明請旨。」

從這個時候起,袁世凱不管在南方政府或清皇室這兩邊,都已經完全掌握主導權,厲害的是,居然還能讓雙方都覺得他盡了全力幫忙。當時攝政的隆裕皇太后甚至對眾人說:「爾之所以得有今日者,皆袁大臣之力。」

最後,經過南北雙方的多次磋商, 2月9日確定了清帝遜位所能換取的「優待條件」八項:規定清帝退位後,其尊號仍存不廢,中華民國以待各外國君主之禮相待;退位後的清帝費用每年400萬元,由中華民國撥給;清帝暫住紫禁城,日後移居頤和園,侍衛人員照常留用;其宗廟陵寢,由中華民國酌設衛兵妥慎保護;其奉安典禮,仍如舊制,所有實用經費由中華民國支付;其原有之私產,由中華民國負責保護等。不過,條件是在2月15日前必須宣布退位,否則給遜帝的優待條件全部取消。

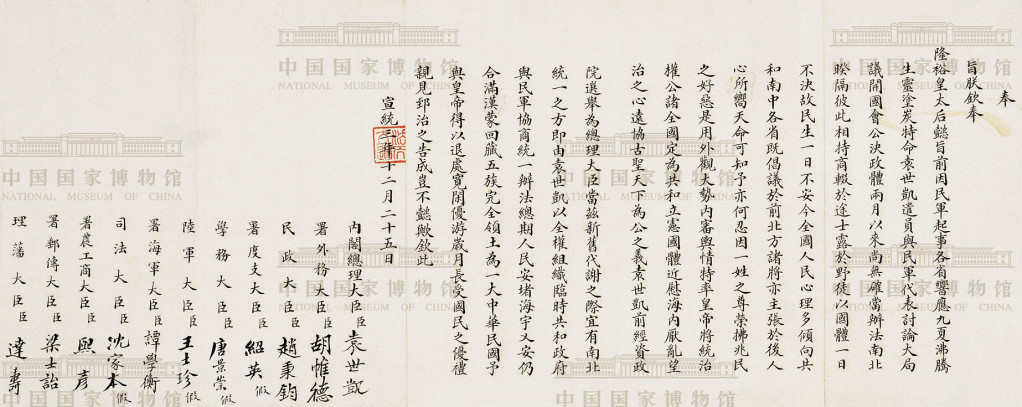

收到南京參議院伍廷芳發出的這封「哀的美敦書」之後,隆裕太后接受了這些「優待條件」,於2月12 日(清宣統三年十二月二十五日)頒發《清帝退位詔書》,宣佈清帝遜位。

表面輕鬆、內心滴血的退詔

退位詔書全文如下:

「朕欽奉隆裕皇太后懿旨,前因民軍起事,各省響應,九夏沸騰,生靈塗炭,特命袁世凱遴員與民軍討論大局,議開國會,公決政體。兩月以來,尚無確當辦法,南北暌隔,彼此相持,商輟於途,士露於野。以國體一日不決,故民生一日不安,今全國人民心理多傾向共和,南中各省既倡議於前,北方諸將亦主張於後,人心所向,天命可知。予亦何惡因一姓之尊榮,拂萬民之好惡?是用外觀大勢,內審輿情,特率皇帝將統治權公諸全國,定為共和立憲國體,近慰海內厭亂望治之心,遠協古聖天下為公之義。

袁世凱前經資政院選舉為總理大臣,當茲新舊代謝之際,宜有南北統一之方,即由袁世凱以全權組織臨時共和政府與民軍協商統一辦法,總期人民安堵,海內乂安,仍合滿、漢、蒙、回、藏五族完全領土為一大中華民國,予與皇帝得以退處寬閒,優游歲月,長受國民之優禮,親見郅治之告成,豈不懿歟!欽此」

宣統退位詔書。圖/取材自中國國家博物館

清帝一遜位,2月14日,孫中山就向南京臨時參議院提出辭去臨時大總統職;2月15日,南京臨時參議院選舉袁世凱為中華民國臨時大總統,從此掌握執政大權。

中國歷史並未因為建立共和政體而全面實施民主政治

但中國的命運並未因為帝制被掃入歷史灰燼而好轉。民國成立第二年,就發生「二次革命」,接著「護法戰爭」,最後袁世凱廢共和稱帝,皇帝之命卻只有83天,接著中國就進入軍閥割據局面長達10年之久。

縱使中華民國建國17年後,蔣介石終於北伐成功,在形式上統一中國,但未久又陷入中日戰爭與二次大戰,接著國共內戰,中華民國所掌握的一千多萬平方公里的領土,僅僅39年便化為烏有。如今中國依舊維持虛假的「人民共和」、實則是「帝王統治」的局面,兩千多年的中國帝制史,並沒有被終結,反而在毛澤東時代達到空前高峰,至今繼續「發揚光大」……