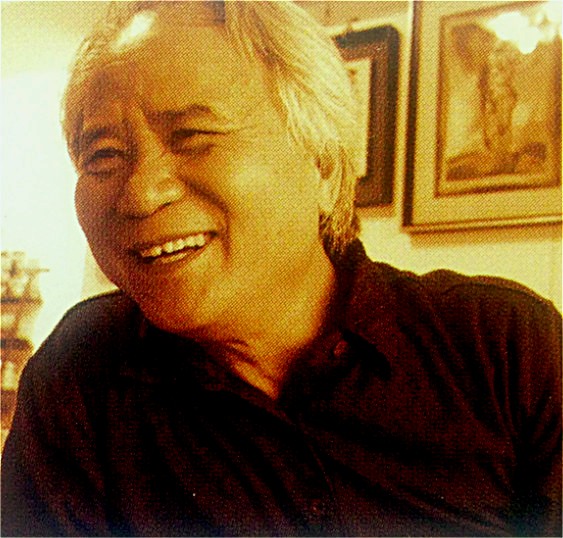

「落入暗溝的鑽石,猶原閃閃爍爍」。世居澎湖馬公的呂石養,因為家境清苦,讀到國一就失學,但是從小就愛動手做東西、玩具、愛上工藝勞作課的他,所具有的藝術天分,並沒有因此被辜負,憑著自己本身的才華和創作的熱情,他就像一顆鑽石,在素人石雕藝術家的領域中光芒四射。跟許多樸素藝術家一樣,呂石養也有一段悲苦的過去,父親在他六歲那一年生病過世,二十八歲就守寡的母親,為了伺候年邁的婆婆及扶養豆仔、養仔兩姐弟長大成人,「無瞑無日」地勞動,靠種菜、打零工勉強過日子,也無法給養仔讀很多書,失學之後的他,也認分「吃頭路」來減輕母親的負擔。母親的堅強辛勤傳遍鄉里,而寡母點點滴滴的心血,深深刻在孤子養仔的心頭,那種母愛的偉大,是他一輩子都無法忘記的,親情的真諦也化成他日後創作的動機。

呂家的生活,在呂石養學藝作土水師(水泥匠)之後,漸有起色。這個土水師真趣味,不乖乖地砌起厝,藝術細胞動起來的時候,他就製作水泥浮雕,有一件雕龍的作品,被台南濟公廟收藏;也曾設計庭園造景、寺廟剪黏、社區精神堡壘等等五花八門的創作內容,樣樣展現特殊的風土味,他心中的藝術之火是不被環境束縛的。

可能是機緣吧!在他四十七歲那年,母親終於累出病來,長期臥病在床,需要人照顧,他熬藥送湯並且到處求神明庇祐。有空就到海邊撿澎湖雅石、文石等各種形式獨特的石頭,回家敲敲打打地摸索雕刻,母親常唸他:「工課(音knn kue,工作)不去做,迭迭做彼有空無縫的,有什路用?」但是雕刻漸漸融入他的骨子裡,沒雕刻不行,經過十年的光景,他用心血、汗水鑿錘出近一千件的作品。

他的第一件石雕作品《母揹子》,用通梁的文石刻出媽媽揹孩子,邊工作邊留意孩子的神態,線條簡潔粗獷,原始樸拙中充滿母愛的光輝。接著第二件作品《千里尋母》,第三件《羊兒跪乳》……等等,一連串表達出他對慈母的感念。也曾在公園內就地把泥土剝開,用裡面的玄武岩作巨型雕塑,刻出一間教室那麼大的海龜,共有三隻,活像是一幅《綠蠵龜的子嬉戲圖》。這種不是將石頭運回去刻,而是直接依大自然的地形、地勢創作的模式,在台灣素人藝術家中相當罕見。從這些作品特質中,可以看出呂石養不論刻人或動物,最愛親情和愛的主題,呈現親子間的依戀情感。

《看海的人》石雕。圖/蘇振明提供

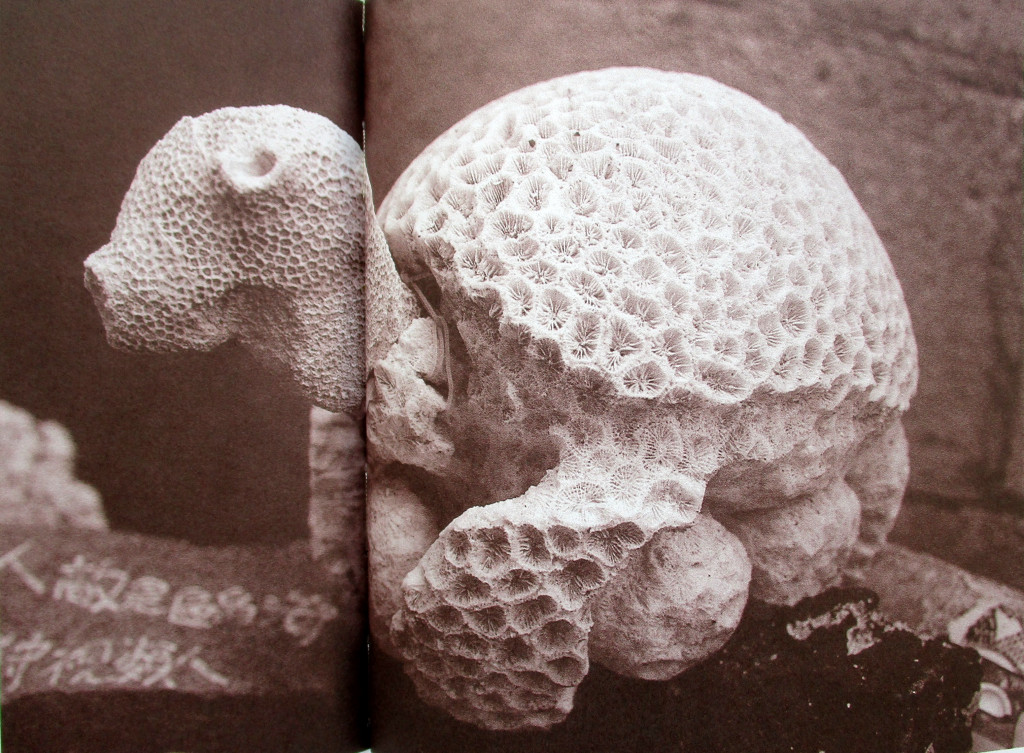

呂石養的石雕作品素材很豐富,珊瑚石、玄武岩、漂流木、陶土、漁船上的玻璃燈、各種廢棄的石器……等,都是他創作的材料。題材則包羅萬象:有具抽象性人格的酒國英雄;挑水人家等人物雕像;生動活潑的魚系列、烏龜、海豚等海洋生物;細膩逼真的南瓜、絲瓜等蔬菜瓜果……,栩栩如生極富感情。而就地用海島地區的鄉土材料反應出澎湖的海洋文化特質,也是他作品的一大特色。

另外,他還別出心裁地利用現成物的裝置概念來創作,拿現成的石頭、木塊等加以簡單的雕刻、染色、拼拼裝裝變成傳統民俗祭拜時所用的供品和神像:有年糕、粉龜、喜餅、三牲、羅漢……等等,將傳統民俗節慶祭祖氣氛,展露無遺。

《大海龜》珊瑚石雕刻。圖/蘇振明提供

「有一個暗瞑,阮夢見一個歐巴桑按埕行入客廳,面帶笑容,阮一時驚醒,心想:啊!原來是媽祖顯靈來指點我參加展覽莫踟躕囉。」呂石養喜孜孜地回憶他五十歲那年,決心參加台南縣展覽的原因。後來又在澎湖縣立文化中心和「建國日報社」藝文中心舉辦個展,其十二生肖作品還被縣立文化中心作為永久典藏。但他最喜歡的收藏作品方式,是把它們陳列在自家庭院中或社區的公園廣場上,日夜和天地間的陽光、風沙、雨水在一起:歷經歲月滄桑和自然淬鍊的土石創作出的作品,一件件不怕風吹雨打,從大自然來的原就該回歸大自然。

素人石雕藝術家呂石養,沒有師承淵源,也沒有顯赫的家世,走過貧苦的成長環境,做過粗重的「土水」工作,但憑著對石頭的喜好和自身獨特的藝術天分,在澎湖這塊有美麗海景和奇石的天地中,摸索出一片屬於自己的創作世界。用樸拙的刀法、生動的造型,敲刻出人間親情和鄉土氣息。從十八歲做「土水」拌沙砌石開始,到倚石自娛、藉石寄情,已有數十個年頭了,他用樸拙真摯的感情和刀法,喚醒石中沈睡的生命,或人或動物;而石頭也回報他的知遇,讓他在一鑿一刀中找到自己的寄託,也許就正如他的名字 「石養」一般,「石養養石」,緣分天已註定啊!

《望海的漁夫》石雕。圖/蘇振明提供

專欄屬作者個人意見,文責歸屬作者,本報提供意見交流平台,不代表本報立場。