戒嚴年代,「反共義士」因為符合反共需要,被國民黨當成重要宣傳工具,從而被貼上「黨國符碼」。解嚴之後,兩岸關係和緩,反共義士光環不再;在台灣意識高漲的今天,反共義士又因其「黨國符碼」,成為不討喜的一群;而國民黨從反共到傾共,恐怕更對他們敬而遠之。反共義士及其歷史,遂埋沒焉。

然而撇開這些糾纏,從宏觀視野來看,反共義士應該得到高度評價——這一點,不應隨時代變遷而改變。他們曾經受難,曾經掙扎,並採取異於常人的勇氣和毅力逃生,最後只有少數成功,更多人失敗而犧牲。這是人類反抗暴政、追求自由的史詩,具有普世永恆的價值。這份價值,不會因為他們是從「很不自由」的中國,投奔「不很自由」的台灣,而打折扣。更何況,對目前持續遭到中國威脅的台灣而言,反共義士如何覺醒、如何周旋、如何反抗,提供了無窮啟示。本文接續前章,介紹如次:

張美南、黃旦華、萬仲仁、李桂生:1963年1月23日,中國裝甲兵上尉軍官張美南和他的妻子黃旦華,江西樟樹車輛修配廠技士萬仲仁,南昌鋼鐵公司技術員李桂生,利用「下放」雲南的機會,逃出鐵幕,輾轉經緬甸、寮國、泰國,於這天抵台。

2月18日舉行記者會。根據當時《聯合報》記者于衡所發的一篇特稿,張美南說:「共匪控制人民最毒的方式,是控制每一個人的胃袋,另外再加上精神折磨」,「共匪在過去進行思想鬥爭時,一定要發動一項訴苦運動;但最近幾年來,共匪已經不大敢發動訴苦運動了。因為現在人們所訴的苦,是共黨暴政下的苦況。」

當過小學教員的黃旦華說:「在講堂上常常見到孩子們忽然昏倒下去,嘴唇烏黑,人們給這種病命名為烏嘴病。治療這種病的方法也極簡單,餵一匙葷油,便馬上嘴唇變紅,因為他們缺少營養和葷油。」「農村婦女大都患子宮下垂症,因為她們在月經來時,仍須在水田工作。她們在生育時,沒有草紙,因此婦女產後都患了子宮炎,孩子的死亡率也特別高。」

楊少亨:1963年5月27日,中國「重慶雜技團」團員楊少亨(26歲),從雅典飛抵台灣。楊是隨團赴非洲蘇丹首都喀土木表演時,從戲台的旁門溜出,向蘇丹當局尋求政治庇護。當時他還穿著戲服,臉上的妝還沒除掉。他獲得政治庇護,並在一處軍營為蘇丹軍人表演兩週,然後被送往希臘;再透過中華民國駐希臘大使館的協助接運來台。

楊少亨說,中共欺騙大陸青年的方法,「是先使青年們無法瞭解鐵幕以外的情況,然後把共產毒素和制度,灌入青年們的腦子中」,「在那種情形下,大陸青年們變成了有眼睛的瞎子」。楊後來進入國防部藝工總隊服務,1963年9月11日台北市豪雨成災,善泳的他曾在大龍峒(康樂總隊所在地)搶救十幾個人脫險。1965年離開藝工總隊,在各大觀光酒店(如第一、國聲等)表演魔術和特技,成為著名藝人。

陳榜良:1964年5月19日,中國學者陳榜良(25歲)從東京抵台。陳是廣東人,廣州中山大學畢業,在南京中國科學院研究,並擔任地圖編纂。投奔過程相當曲折:先是在1962年以回鄉養病為由回到廣東,然後從深圳偷渡香港;在香港潛隱一年,取得身分證後,再參加旅行團前往日本;最後向中華民國駐日本大使館投誠。選在日本投誠,是要抗議周鴻慶事件——該事件發生於1963年10月,日本政府將想要投奔台灣的中國考察團團員周鴻慶遣返中國,此事激怒蔣介石政府,台北和東京的外交關係一度陷入僵局。

陳榜良在5月20日的記者會上痛陳遭遇:他的家庭在大陸陷共後,被中共指為地主,遭到清算:伯父被殺害,父母被勞改而失蹤,弟妹因飢寒而夭折;他在十歲那年流浪到廣州,以擦皮鞋做小工維生,苦讀到大學畢業。但1957年「大鳴大放」運動期間,他發言抨擊中共,要求共黨滾出學校,在隨後的「反右」運動被下放勞改。幸得多名教授幫助,才免於被毒殺。

陳榜良提到:許多知識分子遭中共迫害,走投無路而自殺,「知識分子在大陸,一個個都變成了待罪的羔羊」;「共匪對待大陸上的知識分子都採取這種暴虐的手段:他先跟你說盡好話,然後一腳把你踢倒;接著他又把你扶起來,替你拍灰塵,給你茶飯;最後他便以繩索把你的脖子套住,牽著你走,聽從他的擺佈。」

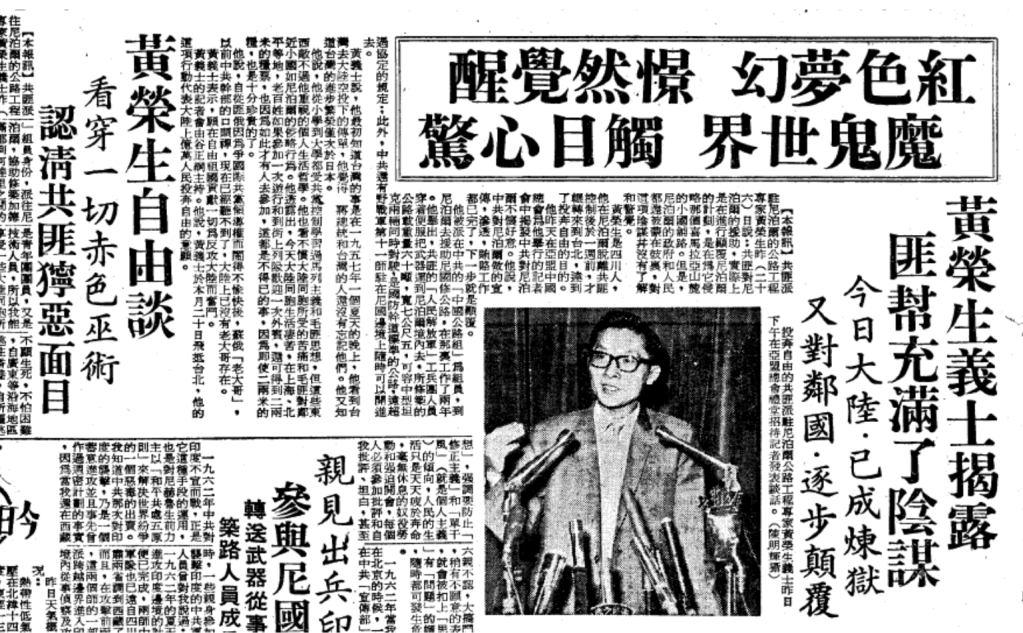

黃榮生:1964年6月20日,中國派駐尼泊爾的公路工程專家黃榮生抵台,26日在記者會上披露:「中共對尼泊爾做的宣傳、滲透、賄賂工作都已完(成)了,下一步就是顛覆。」他說:「共匪的『人民解放軍』工兵團人員穿著便服把武器運到尼泊爾境內去;所修築的公路,載重量60噸,寬7.5公尺,可容中型坦克兩輛同時對駛,是國防幹道標準的公路,遠超過協定的規定;此外,中共還有野戰軍第十一師駐在尼國邊境上,隨時可以開進去。」

黃榮生提到,1963年他在加德滿都,讀過中國外交部印發有關「反修正主義」的機密文件,文件強調的基本觀點,是戰爭與和平的「兩手戰略」,「和平共處不能當作對外政策的目的,只能當作外交上的臨時手段…說明了它所提倡『和平共處五項原則』,不過是一種掩護侵略的煙幕而已。」

董濟平:1965年1月13日,中共駐蒲隆地大使館文化專員董濟平抵台。董是在1964年5月,向蒲隆地美國大使館尋求政治庇護。投誠後,供出中國在第三世界、特別是非洲的外交戰略。在接受美國記者專訪時,他說非洲在中共心目中,「有第一優先權」;毛澤東對於赤化非洲和拉丁美洲,比赤化東南亞要有興趣得多」;毛曾說:「當我們征服了剛果,便可以進而征服整個非洲,而蒲隆地是抵達剛果的踏腳石。」在接受西班牙《現勢日報》訪問時,則透露中國派往非洲的一百多名「新華社」記者,全為中共高級特務。

董濟平也在美國國會某小組的工作會議上列席,報告中共如何賄賂外國官員及津貼外國刊物,「以顛覆合法政府,並與蘇俄勢力鬥爭」。其中一起是中共書記彭真1963年親自付給「蘇俄-馬拉加西協會」主席五萬美元。這兩人會晤時,即是由他擔任翻譯。

郭文桂等32人:1965年5月12日,福建省莆田縣農民郭文桂等5家32口,乘海軍軍艦抵達基隆。郭文桂因中共推行「人民公社」,以及莆田遍地饑荒,難以生存,乃駕駛小漁船逃亡。但因漁船故障,在海上飄流數日後,被國府海軍發現,救往金門烏坵,再送到台灣安置。

譚硯華:1965年9月29日,京劇荀派花旦譚硯華(26歲)由港抵台。譚是廣東人,本名譚端言,出身喜愛京劇的家庭,父親在上海稍有資產。為此,1958年父母被以「六類份子」(「地富反壞右」為黑五類,加資產階級份子為黑六類)之名下放甘肅勞改;她因為有一副好嗓子,免於勞改,進入戲劇學校習藝。1963年底獲准到香港探親,並隨荀派名票唐雪園深造,又拜孟小冬為師。但天天有中共特務監視。後來因為戲緣,認識從台灣去的趙培鑫(江蘇人,譚派老生),在趙的鼓勵下,透過多層關係,和國府人員搭上線,並由「救總」安排抵台。

譚硯華說,她在許多劇團工作,跑遍大江南北,看透中共的真實面貌,「老一輩藝人都在匪幹奴役下苟延殘喘,或被逼著演非驢非馬的『現代劇』,過一天,算一天。」又說,中共對一些不放心的戲劇界人士,天天給他們威脅,「譬如言菊朋的女兒言慧珠,每天演唱結束後,戲裝都來不及脫卸,就得拿起掃帚清掃戲台,匪幹們說:『這叫唱戲不忘勞動,勞動不忘唱戲』。」按:言菊朋為譚派老生,名列「京劇四大鬚生」;言慧珠後來遭遇更慘,文革期間與其夫俞振飛(崑曲名角)都遭抄家批鬥,言慧珠自縊身亡。

譚硯華來台後,活躍於梨園,並向章遏雲、顧正秋等前輩請益,她也是郭小莊的「義母」,最拿手的戲是《紅娘》。

李顯斌、李才旺:1965年11月11日,中國空軍李顯斌、李才旺,駕駛伊留申28型(IL-28)噴射轟炸機,從浙江筧橋飛往台灣桃園基地。機上共三人(還有一位死者廉保生),官方宣稱給了他們4000兩黃金,並將李顯斌敘階少校,李才旺敘階上尉。廉保生拒絕變節,著陸後舉槍自盡,台灣當局不願公布真相,仍稱他是反共義士,中國則稱他為革命烈士。

這起投奔事件,真正的反共義士其實只有李顯斌,李才旺和廉保生都是被他挾持飛來的。1987年兩岸開放探親,1991年李顯斌也回山東老家探望重病的母親。然而他錯估情勢,此去即遭逮捕,中國以「投敵」罪名判他15年,2002年因胃癌假釋出獄,半年後病逝上海。

吳文獻、吳珍加、吳春富:1966年1月9日凌晨,一艘中國海軍編號F131的LCM登陸艇(金門人稱畚斗船),在福州琯(唸管)頭航行途中,吳文獻三人殺死艇長甘久郎等七人,將登陸艇開往馬祖投誠。艇上攜有各種輕型武器、海圖和柴油五十多桶。

台灣國防部獲報,即派一架HU16型水陸兩用運輸機飛往馬祖,接運三人來台。未料下午從馬祖起飛後十五分鐘,被中共米格機襲擊落海。中國方面宣稱,機上十七人全部喪命,數字疑有誇大之嫌,但台灣方面對此諱莫如深。但是一位馬祖居民陳志強,因此事件被懷疑「通匪」,遭白犬島調查員羈押,於1966年3月15日死於馬祖調查站監獄。

梁國型:1966年1月18日,中國空軍24師103分隊機械分隊長(軍階19級,相當於中尉)梁國型(28歲),抵台參加「一二三自由日」活動。梁國型說,他因為1961、1962年中國大飢荒的慘狀,和1965年5月空軍「四清運動」造成許多無辜同事被清算,而對中共統治極表不滿。乃藉返鄉(廣東)探親機會,於1965年9月偷渡澳門。

梁國型逃離鐵幕有一重大意義,即是他的逃亡,全程受到國民黨「敵後工作人員」的鼓勵、策劃和接應,可視為國民黨敵後工作的一次驗收。

許偉勛:1966年1月19日,中國北京師範大學副教授許偉勛(34歲),抵台參加「一二三自由日」活動。許是1965年9月逃到香港。他原本住在澳門,1950年被騙往廣州。其後因為「歷史不清白」,被下放東北興凱湖農場、河北清河農場勞改,期間目睹許多教授、學生在勞改中死亡,決定投奔自由。

26日,他到台灣省議會參觀,詢問設在樓上的「旁聽席」是做什麼用的。議會職員解釋這是開放給民眾旁聽用的,他驚訝的說:「這真是一大奇蹟。在大陸匪區,任何所謂人民代表的會議,都是機密的,除了指定的人員,任何人都不准在場旁聽。」

周榆瑞:1966年1月20日,香港《大公報》前代理發行人周瑜瑞抵台,參加「一二三自由日」活動。周榆瑞是著名記者,1940年代親共,為中共從事宣傳、情報、統戰等任務,後移居香港。1953年突然「被失蹤」,情形和2015年銅鑼灣書店相似,但不是被綁架,而是遭《大公報》社長費彝民騙回中國。中共認為他是「嚴重的政治歷史反革命份子」,將他進行四年半(1953-1958)「改造」,再放回香港為中共做「國際統戰」。1961年9月從香港逃到倫敦,向英國投誠。

周榆瑞投誠後,即著手撰寫受難經過,1963年以Eric Chou之名,出版《A Man Must Choose》一書,中譯本為《徬徨與抉擇》,在歐美台港等地發行。英國《每日電訊報》評論:對共產黨的思想改造而言,該書是一項「徹底失敗的紀錄」;《紐約時報》的書評說,該書與描寫1930年蘇俄清黨時期恐怖情況的自傳、小說或劇本同樣生動。《前鋒論壇報》的書評說,周榆瑞「帶出了在中國內部生活的記憶,這是任何走馬看花的外國旅客所絕不可能知道的實況。」

周榆瑞除著作外,也多次應媒體專訪,暢談所思所感,描述相當生動。接受中央社記者訪問時說:「在中共統治之下,每個人都必須小心,甚至作夢時也都要留心。」「大陸上每一個人都生活在永遠的恐怖之中,整個大陸就像一座大監牢,你不敢與任何人談話,人人似乎不願意與你談話,這種孤寂在大陸上是無法忍受的。」「當你遇到一位老朋友時,你要謹慎一下,然後決定是否敢與他交談。在談話時,如有個小孩子走進房間,談話便要中止,你甚至不能信任自己的孩子。」

周榆瑞又舉一例:有三個朋友,某天晚上一同到一家館子吃飯。飯後,每個人必須寫一份完整的報告,詳述當晚吃飯及談話情形,「如果報告中有一字不對,就可能使一個人或全體都受麻煩」。他在倫敦向華僑社會發表演說:「在大陸即使是事實,也分客觀的事實和主觀的事實。只有主觀的事實才被共匪認為是真的事實…客觀的事實只有適合共匪的目的時,才能成為事實。」在台灣記者會上,有人請他評論周恩來。他說,周恩來有「說笑就笑,說哭就哭」的本領,很多國際人士都上了他的當。又說,劉少奇一旦垮台,繼之而起的一定是鄧小平。

周榆瑞的故事相當精彩,足以寫成專文,本文限於篇幅只能掠影。他從1965年起當《聯合報》駐倫敦特派員,長期供稿,並出版《龍與鳳》、《紅朝人物誌》等書,1980年病逝英國。附帶一提,周榆瑞逃出香港後,中共遷怒中國南方影業公司經理王逸鵬,認為他與周榆瑞事件有關,據說要將他調回中國「改造」。1963年3月7日,王逸鵬在中環鬧區的中國銀行大樓墮樓而亡,自殺或他殺,至今成謎。

專欄屬作者個人意見,文責歸屬作者,本報提供意見交流平台,不代表本報立場。

延伸閱讀:

他們才是真正中國通!戒嚴年代反共義士點將錄