如果説薩拉沙特(Pablo Sarasate, 1844-1908)的《流浪者之歌》(Zigeunerweisen)是19世紀最熱門,最受喜愛,兼具炫技效果與深刻內涵的小提琴炫技樂曲(showpiece),則拉威爾(Maurice Ravel, 1875-1937)的《吉卜賽人》(Tzigane)應是20世紀產生的同類樂曲之代表作。

這二首不同時代產生的樂曲,有截然不同的作曲手法,不同的風格,不同的曲趣,在臺灣首演時,給予不同世代的愛樂者也有不同的感受。但是卻也有許多的同質性:德文曲名“Zigeuner”和法文“Tzigane”其實是同義字,都有流浪者、吉卜賽人的意義。兩首樂曲也都擷取自匃牙利民謠和吉卜賽人的音樂為素材,並且都採用了匈牙利民俗舞曲形式---徐緩的Lassan和快速的Friska。

不一樣的作曲手法,顯現了不一樣的炫技效果和不一樣的曲趣;《流浪者之歌》由哀愁的第一部進入甜美感傷的第二部,而以洋溢豪邁之情的第三部作結;《吉卜賽人》則以憂鬱的飾奏風,徐緩(Lent,quasi cadenza)的Lassan樂段和漸趨激烈快速的Friska二部構成。結構和極為特殊的演奏技巧---例如「近馬奏」(Ponticello)---產生特殊的音色音效,異域風味的詩情畫意,富騅琢之美的旋律,起伏強烈的曲調與節奏,展現吉卜賽人獷野熱情的性格,以及深沈哀愁與歡樂氣氛。二首傳世名曲,異中求同的是樂曲都蘊含了吉卜賽民族哀愁心緖、哀傷的甜美、熱情、豪邁,或獷野的歡樂情懐。

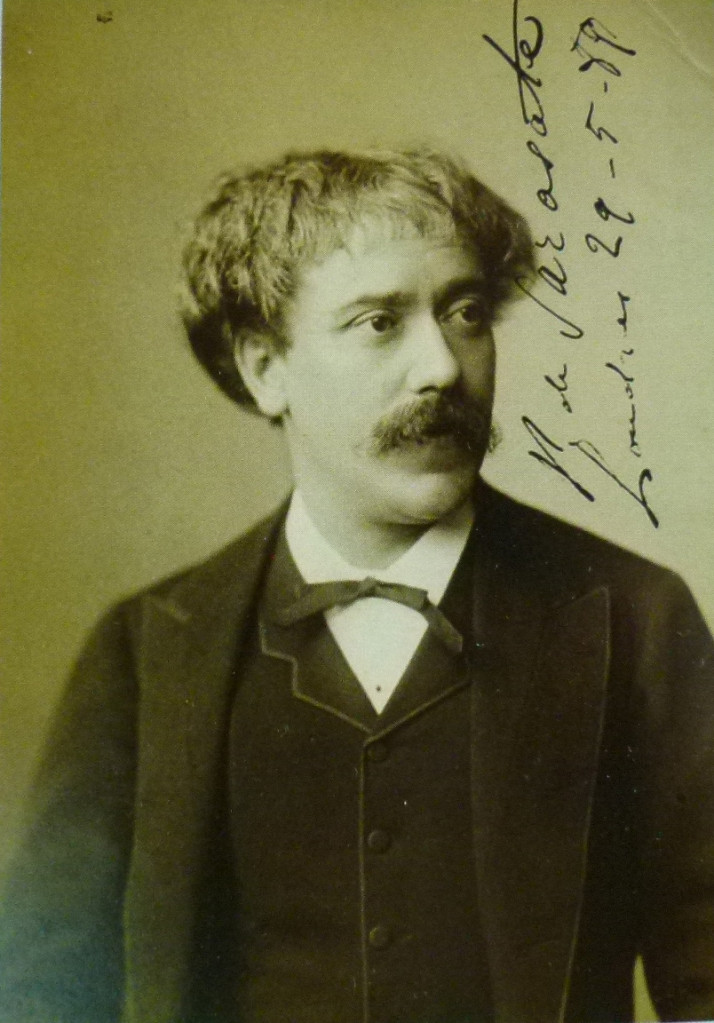

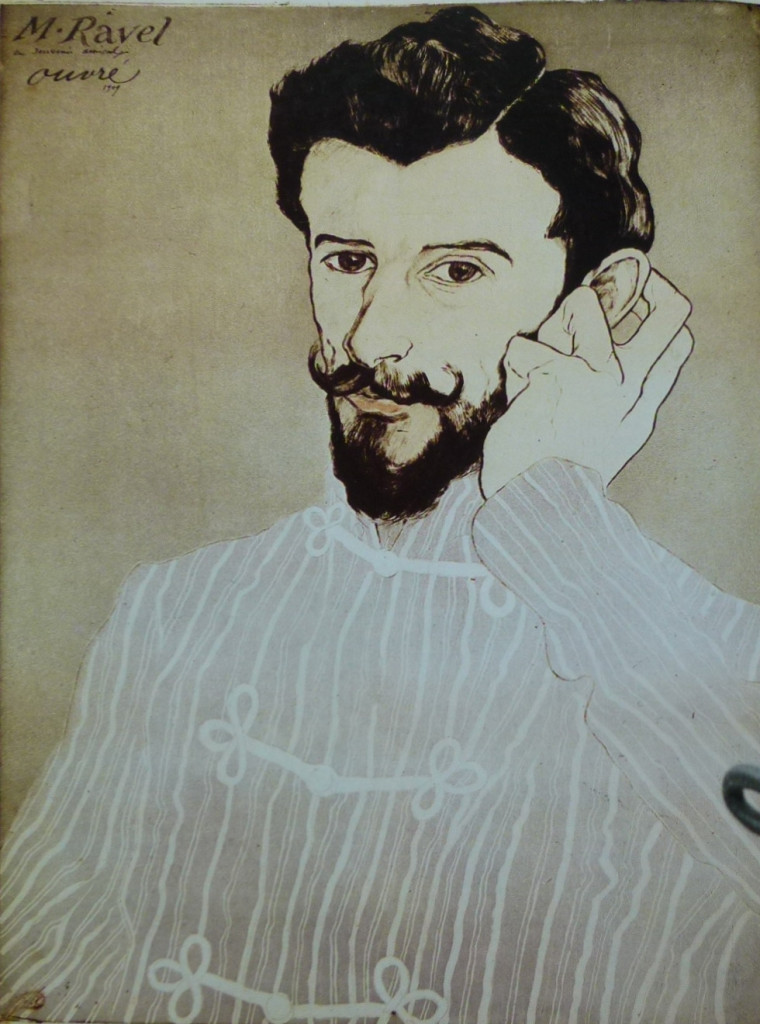

薩拉沙特、拉威爾畫像

小提琴二大經典壓軸名曲

1960年代之前的臺灣,仍處於「美援」成為流行口語的貧窮弱國境地。經濟力的薄弱,使資訊閉塞,活水流失,臺灣樂壇也成為音樂的荒漠瘠地。那個時代的臺灣,無論是音樂創作、演藝欣賞,音樂風格與範疇,大都侷限在「巴赫以下,德布西以上」。

1950年代初期,筆者從亳無西洋音樂環境的鄕下(註l),來到臺北求學,寄居舅父家。受到表哥播放的古董78轉唱片薫陶而步入古典音樂園地。表哥和當時一般人一様,聆賞的都是古典與浪漫時期的音樂,沒有一張德布西以後的唱片。

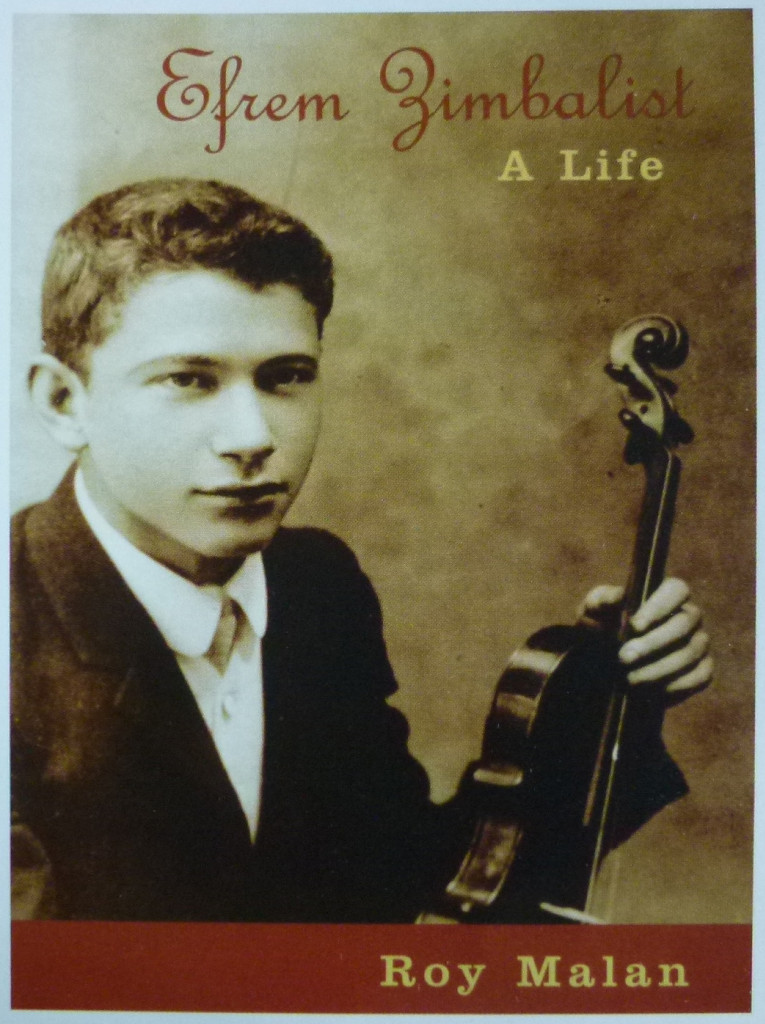

第一次聆賞到《流浪者之歌》,是日據時代出版的古董78轉唱片。A面錄此曲的第一部,B面從以〈世界上只有她最美麗〉這首民謠為主題的第二部開始,到全曲結束。雖然在聆賞過程必須因翻轉唱片而停頓中斷,造成不便,也無法連貫欣賞,而且錄音也遠遠不如今曰的優質,大師金巴利斯特(Efrem Zimbalist,1889-1985 註2)精彩絕倫的演奏,彌補了錄音不佳與聆賞的不便,仍然令我深深感動,鉻感肺腑,感受之深刻、鮮明,猶如昨日。《流浪者之歌》成為了我的「初戀曲」。

《流浪者之歌》在日據時代就已經流傳臺灣,終戰後成為盜版唱片的熱門古典樂曲。再經過昔日熱門電影《狂想曲》(Rhapsody)(註3)的推波助瀾,更助長其普及大眾化(popularity)。當時街頭巷尾,或哼唱,或收音機播放,幾乎隨時都可以聽到這首曲子的優美旋律。

金巴利斯特傳記書

妲蘭儀

《吉卜賽人》是拉威爾進入創作第三期,把這一時期形式簡潔、印象派音樂風格發展表現無遺的作品,呈獻給匈牙利小提琴家耶莉·妲蘭儀(Jelly d'Aranyi,1895-1966)。妲蘭儀是19世紀重要的小提琴大師姚阿金(Joseph Joachim,1831-1907)之孫女;她也是20世紀聲名顯赫的小提琴大師(註4)。

《吉卜賽人》作於1924年,同年4月在倫敦的拉威爾音樂節,由妲蘭儀和鋼琴家安利·吉爾-瑪爾謝庫斯(Henri Gil-Marchex)合奏首次公演。拉威爾自稱此曲為「匈牙利狂想曲風,表現絶技之作品」,以匈牙利民俗音樂為素材,查爾達斯舞曲(Czardas)的形式,以慢的拉桑(lassan)和快的弗利斯卡(friska)二部構成,結構與演奏技藝極為特殊;雖然著重小提琴演奏技巧的表現,但仍洋溢著一股詩情畫意,音樂洗鍊,富雕琢之美,曲調的起伏強烈,表面效果絢麗,曲趣深含匈牙利吉卜賽人的獷野熱情性格和深沈的哀愁與歡樂氣氛。

《吉卜賽人》很快地流傳開來,風靡歐美。到1960年代,己經與《流浪者之歌》並列為小提琴演奏會的最熱門經典名曲。當時的臺灣還處於貧窮、資訊閉塞的狀態,音樂園地一遍荒蕪,還待開墾拓荒,演藝、藝術經紀之路才剛起步開闢階段,《吉卜賽人》還不得其門而入,還沒有機會流浪到臺灣。商人將本求利,盜版上市(當時無論民間或政府尙缺著作財產權觀念)的都是那些能夠確保銷路,一般人熟悉的古典樂曲。唱片業者怯於出版創新風格、陌生的新音樂作品,所以《吉卜賽人》也就沒有被「海盜」的榮幸!

舊書攤上初識吉卜賽人

逛舊書攤是學生時代假日的主要休閒活動之一。牯嶺街的舊書攤伴我度過許多愉悦的歲月,留下許多美好的回憶。在這裡不只豐富了學識,也無意間幸運的挖到寶:國立臺灣交響樂團草創時期的許多音樂會節目單,和絶版音樂刋物。從這些「寳」,可探索到許多那個時代的音樂界實況。

在舊書攤也常能以較低亷的價格買到從美軍顧問團的PX (post exchange,美軍中販賣部)流出來的二手原版唱片,這在當時也是「寳」。因為那時市面上沒有價格昂貴的原版唱片,原版唱片上有盜版唱片所沒有的樂曲。筆者就是從一張RCA發行,海飛茲演奏的二手33轉LP原版唱片,第一次聆賞到《吉卜賽人》和辛汀(Christian Sinding,1856-1941 ,挪威作曲家)的《a 小調組曲》。

順著柴科夫斯基(唱片A面:D大調小提琴協奏曲)、辛汀聆賞,是長年聽熟耳順的音樂語𢑥,猛然乍聽風格截然不同,結構與演奏技藝獨特,曲調起伏強烈、節奏白熱化的《吉卜賽人》(唱片最後樂曲),突擊心靈造成的震撼、悸動,真是刻骨銘心,永誌不忘。

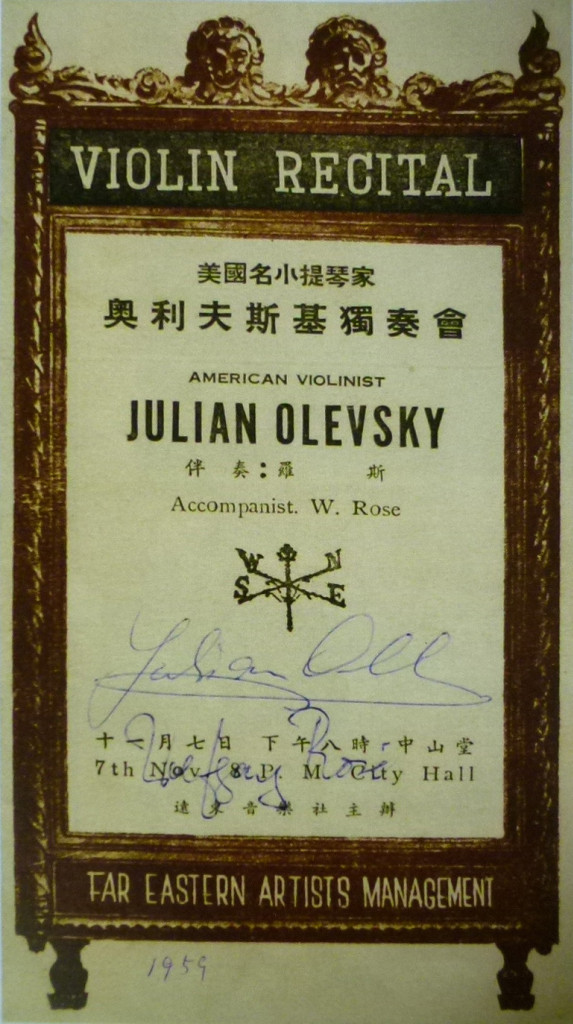

世界樂壇當紅小提琴家——朱利安·奧利夫斯基

法國小提琴家尙·傅尼葉(Jean Fournier )(註5)於1958年2月23日晚8時,由夫人吉內·朶洋(Ginette Doyen)鋼琴伴奏,在臺北市中山堂舉行演奏會。雖然這場音樂會首開臺灣音樂史上「第一位世界級小提琴家來臺演出」的先例,翌年(1959)11月7日在同一時間、地點演出的「朱利安·奧利夫斯基小提琴獨奏會」,更具震撼力,更具音樂史意義,演奏家在世界樂壇的地位更高。壓軸樂曲《吉卜賽人》是臺灣首次演出,開啟了愛樂者音樂欣賞的新視窗。

奧利夫斯基獨奏會節目單

奧利夫斯基(Julian Olevsky)於1927年(另一説法為1926年)5月7日誕生在柏林一音樂家庭,母親是音樂愛好者,父親是小提琴家,年輕時以擅奏帕格尼尼的小提琴協奏曲揚名樂壇。堂兄保羅(Paul Olevsky)是大提琴家,曾任著名的美國費城交響樂團首席大提琴家,也曾在其堂弟之後來臺,在臺北市國際學舍(已拆除多年)演奏。歐列夫斯基幼年時從父學琴,七歲時舉家遷居阿根廷,師事世界名家帕茨尼柯夫(Alexander Petchnikoff)(註6),在其門下學習長達8年,這是他一生唯一的老師。

10歲,在首都布宜諾斯艾利斯舉行獨奏會,被譽為神童。14歲赴美國旅行演奏,獲得聲望。18歳時以獨奏家身分,巡迴各大城市演奏,所到之處佳評潮湧。20歲移居美國,其後獲得美國公民權。

1952年,奧利夫斯基以紐約為起點,環球旅行演奏,精湛的演出,奠定了他在世界樂壇極高的地位;與梅紐英(Menuhin)、許奈德罕(Wolfgang Schneiderhan)、黎奇(Ruggiero Ricci)、史坦(Isaac Stern)諸名家並列。維也納音樂界評論說:「凡是音樂愛好者,必認知奧利夫斯基這個名字,雖然他還不過是24歲,但他已是世界著名的小提琴演奏家了。」

奧利夫斯基崛起初期使用阿瑪蒂(Hieronymous Amati)名琴。後來使用的是名琴中的精品:1722年的史特拉狄樺里琴;此琴因羅德(Pierre Rode,1774-1830)珍愛使用過而得琴名「羅德」。奧利夫斯基另外持有使用名琴中之逸品,有「皇帝」琴名的1738年“耶穌”卦奈里(the Emperor Guarneri del Gesu from 1738)。此琴音色甜美、溫潤、豔麗,優美絶倫。可謂「名家名琴相得益彰」!

奧利夫斯基的演奏範疇很廣:古典、浪漫與現代比法派的作品皆精。他是LP唱片初期最活躍的小提琴家之一。數逾60項的唱片錄音,令人刮目相看。包括布拉姆斯、布魯赫(Bruch)、孟德爾頌、拉羅(Lalo)和威尼奧斯基(Henry Wieniawski)等的協奏曲,巴赫的無伴奏小提琴奏鳴曲集、韋瓦第(Vivaldi)的《諧和的靈感》(le Cimento dell'Armonia e dell Invenzione)中的12首協奏曲、韓德爾的15首奏鳴曲和史卡拉第(Scarlatti)8首奏鳴曲,以及克萊斯勒(Kreisler)的小品曲集。這些都顯示他是一位演藝璀燦、具有美好音色風格與品味的巨擘。

1959年,奧利夫斯基第一次來東方,在日、韓、臺灣、香港、新加坡、菲律賓、印尼、巴基斯坦、伊朗等國演奏47場,得到一致的讚揚。日本將之譽為「戰後在日本演奏,僅次於海飛茲和歐伊斯特拉赫的小提琴家。」奧利夫斯基在伊朗還特別應邀在皇宮御前演奏。

奧利夫斯基牽引臺灣人 深情邂逅吉卜賽人

挾著韓、日演奏博得的盛譽,奧利夫斯基來到臺灣。他排出一份極為討喜的演奏曲目,計有:克萊斯勒編校的塔悌尼《魔鬼的顫音奏鳴曲》、布拉姆斯《第三號d小調奏鳴曲》、聖桑斯《哈巴奈拉舞曲》(Havanaise)、布洛赫《祈赦-即興曲》(Ernest Bloch:Nigun-Improvisation)、柴科夫斯基《憂鬱夜曲》,以及拉威爾的《吉卜賽人》。

《吉卜賽人》對當時的一般臺灣愛樂者而言,是一首極其陌生的曲子,卻被安排為音樂會壓軸樂曲,大家都存有一股憧憬的心緒。對於少數像筆者那樣藉由原版唱片認識《吉卜賽人》的樂迷來說,也有一股捨「罐頭(錄音)音樂」,品嚐新鮮原味臨場感的期望。更有勤奮向學力求新知的學生與教師,懷抱學習的心情參與聆賞這場音樂會。

在老搭檔鋼琴家羅斯(Wolfgang Rose)的完美協奏下(筆者認為層次己超越伴奏),演出之精彩超越預期。到《吉卜賽人》演出前,現場聽眾熱烈情緖已達爆發臨界點。此時出現了迄今仍不時映現筆者眼亷的一幕;當時尙屬青壯時期的己故絃樂全能(大、中、小、低音提琴)演奏家、教育家司徒興城教授,在刻意挑選的座位(演奏臺前第一排中央座席)上,打開了《吉卜賽人》樂譜,藉著演奏臺上的燈光,對照樂譜聆聽奧利夫斯基的演奏。

全場寂靜無聲,聽眾屏息以待。當奧利夫斯基奏出如飾奏般的緩板(Lento,quasi Cadenza)樂句,瞬間震懾全場!聽眾心情隨著《吉卜賽人》音樂起伏、飄盪、翻騰,或哀愁,或喜悅,有詩情畫意的安祥,也有情感的激越。在音樂達到炙熱的高潮而結束時,心靈受到衝激的聽眾,己如醉如癡,爆發出空前熱烈的掌聲與喝采聲!筆者也再次感受到初聆《吉卜賽人》唱片時同樣的震撼和心靈的悸動!耳際、䐉海縈繞著《吉卜賽人》樂音,渾渾噩噩地走向後臺,排隊依序索取奧利夫斯基和羅斯在節目單上的親筆簽名。

不同的世代,不同的感受

這場音樂會給當時臺灣不同年齡層的音樂愛好者相同的感動,卻有不一樣的感受;年輕層的愛樂者沈迷於新鮮而富創意的《吉卜賽人》,老一輩的人卻眷戀著陳年舊曲。

音樂會數日後,年輕輩還在津津樂道品評《吉卜賽人》;曾經提倡文學革命,起草五四宣言的五四健將羅家倫老先生,卻在中央日報(當時的國民黨黨報)發表了他音樂會的聆賞感言與新詩,摘錄於下:

五四健將——羅家倫

〈 聽 琴 〉

民國48年11月7日,聽美籍奧利夫斯基小提琴獨奏近代名曲多支,其中並有克萊斯勒改編塔蒂尼的作品,使我回憶35年前聽到這曠世天才克萊斯勒小提琴演奏的一夕。聞𠻸響而彌念前修,溫舊夢而益增新感。

一、

凝神的聽罷!

這是誰在舞劍,

砍斷了倒掛的氷溜,

發出這清脆的聲響?

何處又來了滑雪的人們,

腳踏著跳板雙雙,

手提著細長的杖,

輕鬆地飛躍在雪嶺氷山上?

二、

為何忽又轉變為和䁔的春光?

一閉眼像看著飛花蕩漾;

蛛絲結下情網,

網著花瓣兒無主宰似的在飄掦。

澌澌的春水奏出他的琴韻,

滴溜溜的鶯聲透過女牆。

三、

是誰掌握住聽眾的呼吸,

有時屏息到針落在地上,

還聽到響。

祇為演奏人的心和手,手和琴,

融洽成渾然一體的模樣。

他自己的情浪在指尖波動,

靈感在頭髮杪上跳蕩。

這是另一種語言,不同凡響。

也是一種奇異的天籟,

他每一個音符,

都反應在每個人的心絃上。

國臺交負義,掠人之美

音樂界對奧利夫斯基的演奏,典型的評語:《魔鬼的顫音》演奏得出神入化。拉威爾的《匈牙利狂想曲》(節目單上Tzigane的中譯曲名)樂曲的表達和提琴技藝的表現,也都達到最高峰。

音樂會後不久,市面上立刻就出現了奧利夫斯基演奏威尼奧斯基(Henri Wieniawsky)的小提琴協奏曲盜版唱片。

奧利夫斯基對臺灣聽眾的水準也有很高的評價,惟他對臺灣沒有交響樂圑替他協奏,表示遺憾!這句話讓當時的臺灣省交響樂團(簡稱「省交」)戴粹倫團長牢記在心。

1965年奧利夫斯基再度巡迴亞洲演奏,戴粹倫團長把握良機,邀請他與「省交」同臺共演孟德爾頌的e小調小提琴協奏曲,由郭美貞擔任指揮。音樂會於民國54年11月27日假臺北巿國際學舍舉行。

國立臺灣交響樂團為慶祝創立60週年,邀請了許多「學者」「專家」執筆,在其發行的〈樂覽〉音樂月刋和紀念專刋〈樂韻六十載〉刊登了許多「宏文」、「大作」。雖然號稱是學者、專家撰寫,卻是錯失、遺漏連連,不免讓人質疑其專業與治學之嚴謹。他們無視(或許無知)馬思聰擔綱訓練、指揮其前身「臺灣省行政長官公署交響樂團」演出創團首次「慶祝國慶紀念演奏會」的重要性(容後撰文論述),也要掠奪其客席獨奏小提琴家奧利夫斯基之美!

郭美貞

〈樂覽〉77期「NTSO的記事簿」54.11.27項(14頁)、〈韻樂六十載〉的「樂事件」之54.11.27項(156頁)有相同的記載:「邀請著名指揮家郭美貞女士擔任本圑客席指揮,在臺北市國際學舍演出。當天場內不但座無虛席,兩旁過道也站滿聽眾,聽衆的踴躍參與令人難忘。」

這場音樂會的確「場內座無虛席,兩旁過道也站滿聽衆」,鼓掌、喝采聲也如雷貫耳。可是聽眾的踴躍參與和熱烈的喝采是因為「省交」的演出精彩嗎?

當晩演出客席指揮OK,「省交」的演出則是乏善可陳;孟德爾頌的E小調小提琴協奏曲的協奏,多處脫節、不齊,減損了樂曲的光彩。聽衆是因為奧利夫斯基的演出而踴躍參與,掌聲與喝采,榮耀全都歸於奧利夫斯基。然而〈樂覽〉和〈韻樂六十載〉的記事,卻全無奧利夫斯基的名字,好像這場音樂會沒有奧利夫斯基的參與,沒有這位世界頂級的客席獨奏家精彩演出!

當音樂會壓軸曲目-孟德爾頌的E小調小提琴協奏曲奏畢,采聲響起,老省交團員也都懷著欽佩的心情,挪移座椅到演奏臺後方,騰出空間容納鋼琴。在鋼琴的伴奏下,應熱情的聽眾之請,奧利夫斯基演奏了拉威爾的《哈巴奈拉舞曲》、布洛赫的《祈赦-即興曲》,以及諾瓦杰庫(Ottokar Novecek, 1868-1900,出生匈牙利小提琴家)的《恆動曲》(Moto Perpetual)三首加奏的安可曲。

50年後的國立臺灣交響樂團所禮聘的顧問、編輯委員專家們,以為人民全都白痴無知,竟然在其60週年團慶的慶祝專刋,把奧利夫斯基除名,企圖掠人之美,把榮耀攬在自身,思之令人擲筆三嘆!

奧利夫斯基於1985年5月25日,突然在安摩爾斯特(Amherst)逝世,享年59歲。

註1:誕生在彰化縣永靖鄉港西村「餘三館」—政府審定古蹟,為臺灣十大民宅古厝之一。

註2:1889年4月9日出生於烏克蘭的羅斯托夫城(Rostov-na-Donu)。奧爾(Leopold Auer)著名弟子,為20世紀頂尖小提琴大師之一。曾任美國寇蒂斯音樂學院教授、院長。一生兼為教育家、指揮家、作曲家;著名作品有:《金雞幻想曲》、《美國狂想曲》、音詩《藝術家肖像》、《升C小調小提琴協奏曲》、《g小調小提琴奏鳴曲》、《E小調弦樂四重奏》、《薩拉沙特西班牙組曲》(Sarasateana)。造就許多著名演奏家,曾多次來臺演出的Aaron Rosand、Eudice Shapiro,日本巨擘江藤俊哉、Michael Tree、Jacha Brodsky、Joseph Silverstein、Felix Slatkin以及為老師作傳〈Efrem Zimbalist-A Life〉Amadeaus Press的Roy Malan。

註3:《狂想曲》(Rhapsody)昔日風靡全球的電影。敘述女主角(伊麗莎白泰勒飾)與二男音樂家(小提琴家&鋼琴家)的戀愛故事。影片中有《流浪者之歌》幾乎全曲演奏的場面。幕後演奏者是英年早逝的小提琴家麥寇·瑞賓(Michael Rabin,1936-1972)。

註4.:妲蘭儀誕生於布達佩斯,在布達佩斯音樂院師事胡拜(Hubay)6年。1909年以神童之姿巡迴匈牙利、義大利、維也納、柏林、巴黎等地各大城市演奏 ,極負盛名。在英國首演祈瑪諾夫斯基(Szymanowski)的小提琴協奏曲。1933年在倫敦演奏莫札特的《亞德萊(Adelaide)小提琴協奏曲》;她也是復奏此曲的第一人。許多小提琴名作題獻給她,如:拉威爾的《吉卜賽人》、馮·威亷斯(V.Williams)的小提琴協奏曲、巴爾托克(Bartok)的2首小提琴奏鳴曲。

註5:尙·傅尼葉是大提琴家彼耶·傅尼葉之弟。與鋼琴家巴杜拉-史柯達(Paul Badura-Skoda)大提琴家楊尼葛洛(Antonio Janigro)共組三重奏演出,並錄製唱片。夫人吉內·朶洋是名鋼琴家尙·朵洋(Jean Doyen)之妺,亦為著名的鋼琴家,夫妻合奏也是二重奏名檔,錄製發行多張唱片。

註6:帕茨尼柯夫於1813年1月8日出生在耶勒芝(Juletz),為莫斯科音樂學院赫利瑪里(Hrimaly)得意弟子,獲金牌獎畢業即巡廻俄國演奏。戰前匈牙利出版的「小提琴及其名演奏家」一書,譽為俄國最佳小提琴演奏家。曾任柏林音樂院教授,後來移居阿根廷。1949年11月3日病逝於首都。

Heifetz plays Tzigane by Ravel

專欄屬作者個人意見,文責歸屬作者,本報提供意見交流平台,不代表本報立場。