三月乍暖還寒,台灣從北到南無論是高速公路邊坡、常綠的灌木叢或家戶的圍籬、盆栽,一朵朵杜鵑花苞探出頭來,彷彿向人間宣告著:地處亞熱帶的台灣,也有著燦爛多姿的春天呢!

「淡淡的三月天,杜鵑花開在山坡上、杜鵑花開在小溪畔,多美麗啊…啊…」這首《杜鵑花》是1950年代台灣孩子耳熟能詳的一首歌,其實它卻是原籍廣東省的作曲家黃友棣創作於1941年,中國「對日抗戰」中期,描述烽火時代兒女情長的歌曲,在四川、雲南等大後方受到青年學子的喜愛而流行一時、廣為傳唱,是一首「抗戰時代歌曲」。

風水輪轉之下,中國歷經1945年世界大戰結束和繼續「剿匪」的國共戰爭,到1949年國民黨敗逃來台,以「反攻大陸」作為統治台灣的根本政策,《杜鵑花》歌詞中的「哥哥,你打勝仗回來,我把杜鵑花插在你的胸前,不再插在自己的頭髮上……」正符合政治正確的原則,遂被編入小學教科書中,成為在台灣成長的每個人記憶的一部份。

音樂家傳奇的一生.終老台灣

在維基百科的記載中是這樣寫的:「黃友棣----台灣作曲家,1912年出生於中國廣東、2010年卒於台灣高雄。」將近百歲長長的一生,黃友棣晚年在台灣定居,貢獻了他最精華的創作能量,稱他為「台灣作曲家」是極其自然的事。

1983年任教於香港珠海書院的黃友棣獲頒國家文藝獎特別貢獻獎,與他另兩位摯友,素有「歲寒三友」美譽的韋瀚章和林聲翕同時獲獎並應邀到高雄演講,三人都愛上這個南台灣美麗的城市。四年後,黃友棣從珠海書院退休隨即遷居高雄,決定在此終老。高雄的藝文界以無比的熱情擁抱這位國寶級的音樂大師!黃友棣秉持他「大樂必易」的哲學觀點與藝文界朋友合作,投入「大港都組曲」音樂發表會,這時期寫下《詩畫港都》與《木棉花之歌》等共有三十多首樂章。這種發自內心情感、歌頌家鄉、榮耀國家的創作,是黃友棣音樂教育精神中堅定不移的信念。

黃友棣一生創作的樂曲超過二千多首。為推廣音樂普及化,他向香港作曲家及作詞家協會提出退會要求,表達不收取任何音樂版權費用的意願。晚年更立下遺囑,交代當他離世後,全部音樂作品皆可供人自由印行、演唱、演奏、製片、錄音、錄影或用為背景音樂,全無限制。高潔的藝術家風範和教育熱忱令人敬佩。

困窘的童年.音樂啟蒙

10歲那年,黃友棣從父親生前創辦的小學考入區立高等小學。學校裡有一架風琴,教音樂的老師自己不會看譜,只是教唱一些取材自國外音樂、再填上中文歌詞的「學堂樂歌」,幼年黃友棣仍然唱得好開心,感覺到樂聲中無法抵擋的魅力。他天資聰穎,學科總是第一名,也得到老師許可,在風琴上隨意的彈奏,那時他還完全不懂視譜和彈奏的方法,直到上了中學,才接觸到正確的樂理。

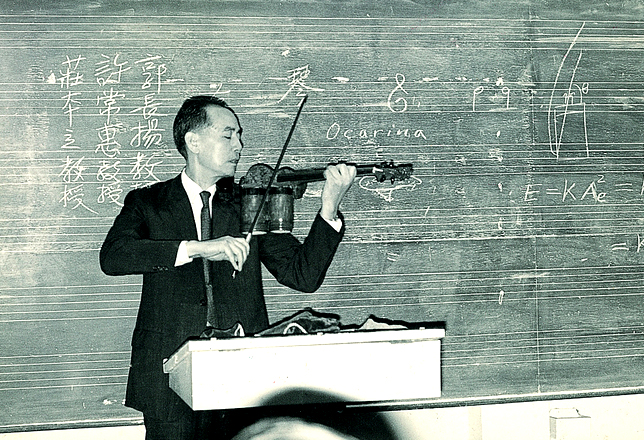

然而,在那個年代,學音樂是何其奢持的想望!對音樂有天份又有抱負的黃友棣只能在讀到與音樂有關的知識時,努力觀摩、發揮驚人的記憶力自學。他從提琴名家的演奏法著作中學會拉小提琴;沒有鋼琴,無法磨練視奏能力,也不能分析和弦結構,於是他想出一個辦法,在衣箱上鋪一張大紙,一格格手繪出鋼琴鍵盤,坐在衣箱前苦練,並在腦海中揣摩音符,自習作曲。

這樣困頓的學習環境,埋下了黃友棣日後潛心鑽研作曲法與教學法,立志要深入淺出地推廣樂理,讓人人都能學音樂、喜愛音樂。

18歲那一年,黃友棣考入廣東中山大學教育系,決定用音樂作為他從事教育的工具,在正課之外更努力學習編曲和伴奏技巧。「918事變」發生,日軍佔領東北,愛國歌曲唱遍了全中國,黃友棣真正感受到音樂能救國、能振奮人心,更加堅持走音樂的路。此後十年間的作品奠定了黃友棣成為知名的作曲家,作品都是傳頌一時的歌曲。

為大時代寫歌

1941年,一位中山大學哲學系學生方健鵬寄了幾首小詩給黃友棣,其中一首「杜鵑花」黃友棣十分喜歡,立刻將它譜成曲,由音樂科學生以無伴奏合唱演出,果然聽眾為之陶醉,反應非常熱烈。黃友棣自己曾說:「《杜鵑花》原歌詞寫的是一個悲劇,女孩殷切等待男友從前線勝利返鄉,一切都充滿希望。可惜男友最後戰死了,女孩悲痛萬分!」「但是,戰爭已經夠悲慘了,我們還是要迎向一個美好的明天,所以我把杜鵑花寫成快樂的歌,淡淡的三月天,多美麗啊……」。

戰時,黃友棣加入「幹訓團」,因環境急需,除了創作合唱曲,還要編寫軍樂隊用譜,創作量很大,作品也的確是「愛國歌曲」風格。

1949年大陸變色,在奔往香港的難民潮中有許多知識份子,黃友棣和林聲翕也在其中。香港是英國殖民地,上流社會接受的是歐美文化,一般市民聽的則是廣東大戲。黃友棣等音樂家為香港帶來另一種雅俗共賞的新樂種,富於文學性與感情的作品廣受年輕人歡迎,學校的合唱風氣大開,蔚為主流。這段時間黃友棣也結識了許多文學家,包括韋瀚章、李韶、許建吾、徐訏,及台灣的作家鍾梅音等,黃友棣創作出一首首叫好又叫座的歌曲,包括《黑霧》、《輕笑》、《當晚霞滿天》、《秋夕》、《寒夜》等等。

黃友棣與鍾梅音結識於1952年,合作的第一首歌就是《當晚霞滿天》,成績斐然。鍾梅音本身極具聲樂素養,黃友棣期望她寫一些抒情歌詞來譜曲。1957年,鍾梅音將「遺忘」寄給黃友棣。當時黃友棣正準備赴歐進修,作曲的事就擱下了。再見面已是十一年後,黃友棣應邀回台講學兩年,鍾梅音重提「遺忘」一事,令黃友棣十分歉疚。

「若我不能遺忘,這纖小軀體,又怎能載得起如許沉重憂傷!人說愛情故事,值得終身想念;但是我呀,只想把他遺忘!隔岸的野火在燒,冷風裡樹枝在搖;我終夜躑躅堤上,只為追尋遺忘。但是你呀,卻似天上的星光,終夜繞著我,終夜繞著我,終夜繞著我,徜徉。」黃友棣細細品讀此詩,發現詩中充滿矛盾,口口聲聲說要遺忘、卻又牽絆難捨。他決定將「遺忘」與「終夜繞著我」這兩種情緒作為主軸、互相揪結呈現;在歌聲唱出「遺忘」時,伴奏同時奏著「終夜繞著我」的曲調。黃友棣說,這是樂聲掩飾不了真情的設計。藝文界有一段軼文傳說《遺忘》是黃、鍾兩人的愛情寫照,但究竟是旁人的捕風捉影還是確有其事,大概只有當事人了然於心吧。

命途多舛.晚年幸福

1991年黃友棣與敬定法師、玄慧法師結下了佛學的因緣,為高雄縣鳥松鄉的圓照寺創作了逾百首佛教合唱音樂,熱心推動「以樂弘道」的志業,為現代佛教音樂注入藝術意涵。2008年黃友棣因骨折入住圓照寺養病,從此以寺為家。幾次感染肺積水、摔傷等等老年病痛的折磨,進出高雄榮總,歷經心肺衰竭急救住進加護病房。2009年11月22日單國璽樞機主教為病榻上的黃友棣付洗,聖名為安博.歐沃列--因為黃友棣留學羅馬時期曾潛心研修聖安博的聖詠和聖歐沃列的彌撒曲。隔年七月,黃友棣在新故鄉台灣,擁著滿滿的祝福長逝了。

黃友棣自小多病,更常被斷定很難活到成年。他自己也相信來日無多,因此要在有限的生命裡更超然、更勤奮的作曲,還要完成心中的寫作計畫。留學回國後他整裡「中國風格和聲」、重訂「琵琶行」樂曲、改編地方民歌小調使之成為大型合唱曲,賦予歌曲不凡的氣質。他用散文寫樂教理論,用輕鬆的筆調詮釋音樂與生命的大道理,人生最後十餘年的時間完成了八本學術著作。

黃友棣從不過生日,他說:「與其吹熄一支蠟燭,不如多點亮一支蠟燭。」的確,他以生命之燭點亮了世界。