英國有一句古老的諺語說:與你同行的人,比你到達的地方更重要。回顧我從上中學到如今,二十多年來讀書、思考、寫作的歷程,有很多引領者與同行者。其中一些人,始終如一,百折不撓,風雨兼程;也有一些人,走了一段時間,便停下來不走了,像一塊冰一樣凝固在那裡,一動也不動,他們似乎不知道「逆水行舟,不進則退」的道理;更有一些人,掉頭而去,走上南轅北轍的方向,從朋友變成論敵,從反抗者變成權力的幫凶。

在我的精神成長史上,「台灣因素」或者說「台灣資源」,一直如同催化劑一樣至關重要。多年後,梳理與台灣的淵源,尤其是與台灣不同類型的知識人的心靈碰撞,讓我感慨萬千,也充滿感恩之心。我與台灣的緣分大致分為四個階段:

與台灣的緣份:第一階段

第一階段是我的中學時代。那是八十年代中期,胡耀邦和趙紫陽主政,中國正在掀起一場思想解放運動。那是中國半個多世紀以來思想最開放、文化最活躍的時期,西方百年來的文化思想被濃縮在不到十年的時間鋪天蓋地而來,如同壓縮餅乾一樣,既讓人大快朵頤,也讓人難以消化。那一時期的思想成就或許比不上五四時代,但與此後長達三十年的壓抑與荒蕪相比,確實可以稱為文化的黃金時代。

我是一個思想比較早熟的少年,生活在四川成都郊區的小鎮上。父母思想開明,也遇到了幾位非常優秀的啓蒙老師,從而有機會閱讀到那時在大學中風靡的著作,比如《河殤》、《山坳上的中國》,走向未來叢書,劉賓雁、蘇曉康和戴晴的報告文學,劉曉波的文學和社會批判等等,眼界漸漸打開。

這一時期,我接觸到三位台灣作家——柏楊、李敖和龍應台。

我讀柏楊的《醜陋的中國人》大約是上初中時,那種精神的猛烈衝擊,可以說是翻天覆地。魯迅的文章,對少年人來說顯得過於晦澀;柏楊的文章,則通俗易懂、口語化,富於感染力,初中生完全可以讀懂。除了柏楊的雜文之外,我也很喜歡柏楊在獄中翻譯的《白話資治通鑑》以及在此基礎上完成的《中國人史綱》。

從《資治通鑑》這個名稱就能看出,中國人寫歷史,是寫給帝王作為統治術來使用;柏楊卻在翻譯的過程中,以近代人權觀念灌注其中,在史實之後常常有獨特的「柏楊曰」的評論,比王夫之的名著《讀通鑑》更深刻和銳利。直到今天,柏楊對中國傳統文化的批判並未過時:在意識形態上左支右絀的中國共產黨,重新拾起儒家倫理,欺世盜名、麻醉民眾;在台灣,國民黨雖然江河日下,但中國的專制主義思想仍然如烏雲密布。

柏楊是一位作家,也是一位人權工作者。作為白色恐怖時期的受害者,柏楊後來積極參與台灣的各項人權運動,在李登輝時代促成了將談虎色變的綠島監獄改成富於教育意義的綠島人權文化園區。同時,柏楊也深切關心中國的人權狀況。王丹在一篇文章中回憶,六四事件爆發,海外中國人權運動人士在紐約成立「中國人權」組織,柏楊慨然應允出任理事會理事,與現在東吳大學任教的黃默教授是「唯二」的來自台灣的理事會成員。後來,旅居紐約的華人歷史學者司馬璐成立「中華學人聯誼會」,集結了一批流亡在美國的中國知識分子,柏楊也在司馬力邀之下擔任理事。

李敖進入我的視野稍晚於柏楊。一個暗地裡喜歡我的女孩,把他爸爸收藏的李敖的《千秋評論》系列偷來給我看。我如獲至寶,如饑似渴、晝夜不捨地閱讀,因為要在限定的時間內歸還。後來,我到了北大,攢了幾個月的錢,買了一套三十多本的《李敖大全集》。李敖比柏楊更加尖銳、潑辣、百無禁忌、橫衝直撞,其文風對剛學習寫作的我影響更大。當然,這些影響當中,有不少是負面因素、甚至是毒素,後來需要像關羽「刮骨療傷」一樣,將其排出體外。不過那個時候,我的自由主義思想還未成形,還無法分辨李敖思想中「非自由主義」甚至「反自由主義」的部分。

不曾想到,十多年後,李敖一步步走到自由民主的普世價值的反面。後來李敖訪問中國,受到中共的禮遇,成為中共的吹鼓手,在中國獨立知識分子心中越發暗淡無光,甚至成為負面人物和跳樑小丑。

李敖曾在鳳凰衛視上,以中共發言人的口吻說了一段最令人毛骨悚然的话:「為了抵禦美帝國主義,寧可窮也要造原子彈。我們中國不怕跟美國開戰,哪怕是打核大戰,我們也不怕。只要有一顆核彈能打到洛杉磯或夏威夷,貪生怕死的美國人先就嚇死了,就不敢對中國輕舉妄動。即便我們只有一顆核彈,只能毀掉美國的一座城市,而美國有幾千枚核彈,能毀掉我們二百座城市,我們也不怕!我告訴你,他們美國人怕死人,而我們中國人不怕;他美國只有兩億人,而我們有十三億人。」

對此,劉曉波憤怒地反駁:「用中國二百座城市的毀滅換美國一座城市的毀滅,用十三億中國人的血肉換二億美國人的血肉,只為了兩岸統一和中國強盛。多麼令人毛骨悚然的邏輯!這種『以人命為芻狗』的強國邏輯,靠的就是極權者能夠綁架人民作人質,是典型的暴君邏輯,毛澤東如此,薩達姆如此,金家父子如此。」中國知識界不再將李敖作為有一個價值的評論對象,用網路時代的話來說,他成了一個高級五毛。

而我接觸龍應台是從《野火集》和《中國人,你為什麼不生氣》開始的。與柏楊和李敖的激烈、陽剛乃至好罵人的風格相比,龍應台更有女性娓娓道來、感性溫柔的一面。不過,再溫柔,也是「溫柔一刀」。龍應台的作品,除了社會批判類型的文字,更吸引人的,還有她寫給兒子的書信。

對於龍應台的評價,我經歷了三次大起大伏。第一次,我在香港中文大學當面質疑其刻意迴避批判中國現實,她在會後專門約我長談;第二次,龍應台就中國青年報《冰點》週刊被停刊事件,發表一封給胡錦濤的公開信〈請用文明說服我〉,接著在六四屠殺紀念日寫了一封給天安門母親的情真意切的信,這兩篇文字讓我和其他中國異議知識分子對她刮目相看;第三次,龍應台出任馬英九政府文化部長,學者本色被官僚習氣污染殆盡,若干荒腔走板的言行,讓人再度對她失望。

上世紀八十年代,這三位極具批判力的作家的作品能在中國出版,大概有兩個原因:首先,他們集中火力批判國民黨或中國傳統文化,而並未直接批判中共(即便有少許批判中共的部分,在中國出版時也被刪除),所以中共還能容忍,也順便對他們實施文化統戰;其次,他們是持大中華意識形態的外省人,在統獨爭論上傾向於統,對台獨和台灣本土意識持否定態度,所以中共覺得可以納入到大一統的旗幟之下。

這三人中,唯有柏楊在晚年有所轉向,突破自身族群色彩,在住民自決的普世人權價值的層面上支持台灣獨立。康寧祥在回憶錄《台灣,打拼》中提及,柏楊是其中學老師,1986年,康寧祥在選舉立委時,柏楊還為其助選。

與台灣的緣份:第二階段

第二階段,我進而接觸台灣的自由主義思想脈絡和黨外運動的歷史。

李敖後來成了我的論敵。在香港的媒體上,一般沒有人敢批評他,他有訟棍的本事,動輒到法院告對方,讓大家都對他退避三舍。我倒不怕他,在香港的媒體上發表了多篇批評他的文章(而且,我在任何場合都不掩飾對李敖的厭惡。有一次,我在中央大學遇到汪榮祖教授,汪教授建議我送一本書給李敖,我當場拒絕,汪教授很不高興)。

但是,我仍然要對李敖早年的作品對我的啓發表示感謝。他的作品宛如橋樑一般,讓我通往更加自由的地方。作為北大人,李敖啓發我瞭解到,北大的自由傳統被共產黨攔腰切斷,卻被一群知識分子帶到了台灣大學。1949年後,北大死了,北大精神卻在台大鳳凰涅槃、浴火重生。

李敖在書中提及胡適的許多言行,使得我對胡適有了興趣。長期以來,胡適在中國被遮蔽,北大沒有胡適的像,反倒有毛澤東的像。論及五四,人們但知有魯迅,不知有胡適。而實際上,胡適比魯迅更重要。從李敖對胡適的描述中,我發現了一個此前不知道的胡適。後來到台灣訪問,我專程去南港中研院訪問胡適紀念館和胡適墓地。

也是從李敖的書中,我第一次知道殷海光這個名字。稍後,讀到思想史家林毓生的《殷海光林毓生書信集》,這才對殷海光有了更深的印象。再後來,我在美國見到了「殷門弟子」林毓生和張灝兩位前輩學者。至於「殷門弟子」的說法,以當下李敖和王曉波的言論看,不僅不配稱為「殷門弟子」,而早已是「殷門叛徒」了。林、張兩位才是「殷門弟子」,他們致力於重新發掘百年中國的自由思想,功不可沒。自由主義的脈絡,不僅是思想的傳承,更是精神和生命的傳遞。我第一次到台灣,便去殷海光故居瞻仰前輩之風範,後來更有機會在殷海光故居發表以人權為主題的演講。

由此,我也對《自由中國》雜誌有了興趣,發現自由主義思想在台灣雖命懸一線,畢竟沒有像中國的毛澤東時代,完全被斬盡殺絕。我也注意到雷震和雷震案,之後訪問了在政大的雷震紀念館。

然後,從夭折的民主黨再到黨外運動、美麗島事件和民進黨成立的歷史,彭明敏、林義雄、余登發的故事,個個盪氣迴腸;與之相關的地景,如美麗島捷運站、前身是林宅血案發生地的義光教會、余登發紀念館等等,我也一一身臨其境並寫入新書之中。

再往更遠處跋涉,從殷海光那裡,我知道了哈耶克。哈耶克也是長期被傾向左翼的華人知識界遺忘的思想家——即便是反對共產黨的知識分子和異見人士,絕大多數思想仍偏向左翼。華人的傳統文化是嚮往平等,所以視平等重於自由,這恰好吻合平等優先的左派思想。而當我讀了哈耶克的《通往奴役之路》之後,才明白自由優先的重要性,並將古典自由主義作為自己的思想底色。與我的生命融會貫通的,不是歐洲式的社會民主主義,而是哈耶克、米爾頓·弗里德曼式的古典自由主義,或者說從埃德蒙·柏克以來的保守主義思想。當我2003年受洗成為基督徒之後,更是從五百年前宗教改革運動加爾文主義的基本教義中,為古典自由主義找到了信仰的源泉。加爾文對「人性全然敗壞」的闡發,成為我抵抗形形色色的左翼思潮的堅固堤壩。

與台灣的緣份:第三階段

第三階段,我繼續往前追溯,閱讀了許多台灣前輩作家的作品;特別是在日治時代生活過的賴和、葉石濤、鍾理和、楊逵、吳濁流等人。我到台灣訪問時,逐一去了這些作家的故居,與他們的後人和研究者對話。他們生命中最吸引我的地方是,他們在日本、中國與台灣這三種認同之間,不斷地掙扎和游移,而他們矢志不渝的,是對人權、言論自由的堅守。比如,楊逵因為一篇不到一千字的〈和平宣言〉而被判刑十年,實在比因為五千字的〈零八憲章〉而被判刑十一年的劉曉波更重。

就在同一階段,我也完成了對另一批台灣作家的揚棄,比如陳映真、藍博洲、余光中、白先勇、朱天心等。

陳映真的蛻變當然最為明顯,這個過程讓我想起一首古詩:「周公恐懼流言日,王莽謙恭未篡時。向使當初身便死,一生真偽復誰知。」陳映真因為逃債跑到北京,鑽營於中南海諸公門下,被任命為中國作家協會名譽副主席,跟金庸一樣戴上了桂冠,而且住進了釣魚台國賓館,享受部長級待遇。如此,吃人嘴軟,拿人手短,號稱以左派思想為信仰、代表勞工階層的陳映真,對中國社會的不公不義徹底無言。

還有與之有一面之緣的藍博洲,他早年的報導文學《幌馬車之歌》、《台灣好女人》等,曾經讓我感動淚下(現在讀仍然很感動)。在他筆下,那些英勇就義的二二八受難者和白色恐怖受難者,音容笑貌栩栩如生。我雖然不認同藍博洲的左派立場,但我對他作品中的理想主義、人道主義立場充滿敬意。然而,近年來,當藍博洲面對中國問題時,卻選擇性地失明。我在臉書上看到他與中國作協的幾名省級主席對談獨立寫作、自由寫作的海報,可以想像,那是一幅多麼荒誕的場景:那些都是御用文人和文化官僚,中國真正的獨立寫作者和自由寫作者很多都在監獄裡,跟這些人談自由和獨立,豈不是與虎謀皮?當我留言質疑時,他的回答是,這是開放的論壇,你可以來發表不同意見。他不明白我想說的其實是這一句話:近墨者黑,近朱者赤。

如果陳映真和藍博洲是真正的左派,他們為什麼看不到中國社會實行的不是社會主義,而是權貴資本主義呢?對於兩億農民工如同現代奴隸一樣的悲慘命運,他們為何不奮筆疾書呢?原因大致有兩個:首先,狂熱的民族主義壓倒了左派立場。如果說左派立場是皮膚,那麽民族主義就是血液,他們支持中共所建構的大帝國,即便它是以一種極右翼、法西斯的方式完成的。在這個意義上,他們背叛了前半生的左翼理想。

其次,是文人的虛榮心的驅動。很多文人可能在金錢和權力面前可以保持清高姿態,但最終還是過不了虛榮心這一關。共產黨知道如何滿足這些在台灣落寞的文人的虛榮心,共產黨深味人性的弱點。

反抗者有可能墮落,如果反抗者不能將自由與獨立當作磐石一樣的基本價值,而讓民族主義、國家主義或者個人的虛榮成為心魔,墮落就會迅速發生。從民主主義和人道主義者,蛻變為天朝主義和專制主義者,如同川劇變臉一樣在一眨眼之間就能完成。這讓我想起學者曾昭明的一篇文章〈「泛亞主義」的掮客,「帝國和平」的傳教士〉,批評林正修在香港端傳媒發表的〈蔡英文對局北京,可想想重慶的蔣介石(link is external)〉一文。林提出「泛亞主義」(Pan-Asianism)的和平論述,要蔡英文與新的民進黨政權「理解中國政體轉型的浩大與艱難」,而能「直面崛起的中國」,承認中國的東亞強權地位,不要對中國提出他認為具有「挑釁」意涵的「獨立建國」主張,以免阻礙中國的「和平轉型」和「民主轉型」。

對此,曾昭明指出,林正修無法逃脫天朝主義的帝國想像自我施加的兩難:要保持帝國主權的政治想像,就無法實現和平主義和「人民主權」的共和改革;要落實現代的民主共和,就無法保持以「天命王權」為政治基礎的帝國想像。林正修的視野隱含的問題,跟其他台灣從陳映真開始的天朝主義者是一樣的──一直要台灣人體貼「中國轉型工程的艱難與浩大」,卻從不敢向中南海說:請你們能理解,在一個人類歷史上的「最後的帝國」旁,要建立和維持一個新興的共和國,是多麼艱鉅與偉大的人類事業。這就是台灣統派的命門所在。

與台灣的緣份:第四階段

第四階段:我逃離中國之後,有機會每年都到台灣訪問,每次停留兩個月左右,結識了很多當下正活躍的台灣知識分子。

我在台灣出版了二十多本書,僅僅以為我寫過序言的台灣知識分子而論,就多達二十多位。其中,作家或文學系出身的師友,同時又是積極參與公共事務和社會運動的有:鴻鴻、李敏勇、陳芳明、楊翠等。而更廣泛的人文社會科學領域的學者、公共知識分子及牧師則有:蘇南洲、康來昌、胡忠信、王定士、管仁健、吳介民、葉浩、曾建元、李酉潭、黃國昌、李筱峰、朱立熙、沈清楷、杭之(陳忠信)、李政亮等。

這些台灣知識分子,大都兼具寫作者(言說者)和反抗者雙重身分。跟這個群體的交往,對我來說也是汲取力量與智慧的過程,正像聖經中所說:「鐵磨鐵,磨出刃來。朋友相感,也是如此。」

最後,我想特別分享兩個小故事。

跟楊翠老師認識,是由吳明益老師介紹的。我在東華大學作關於劉曉波的演講,吳老師是主持人。我提及要去楊逵紀念館參觀,吳老師說,楊逵的孫女楊翠是東華的同事,或許可以請來先跟我會面。那天已經很晚了,楊翠老師應約而來,我們只是匆匆會晤,她幫我聯繫了她的父親楊建,約定時間陪同我參觀新化的楊逵紀念館。

之後,太陽花學運爆發,我從楊翠的臉書知道她是學運領袖魏揚的媽媽。在那些危機四伏的日子裡,魏揚被警察抓捕、被法院檢控,我能體味到作為母親的楊翠的焦慮,因為我陪伴過在天安門屠殺中失去孩子的天安門母親們。我對這位堅強的母親油然而生敬意。

隔年我再來台灣,有幸在東海大學和東華大學跟楊翠有兩場對談。在東海的那場,楊翠談爺爺在東海花園的往事,我談中國的獄中作家。在東華的那場,楊翠在回應中分享了她到中國訪問的一個細節:她的朋友、藏族作家唯色請她帶一包唯色在台灣出版的關於西藏的書,因為郵寄樣書從來都收不到。楊翠扛了一箱書到北京機場,卻被火眼金睛的海關人員查扣。那一刻,便是柔弱嬌小的楊翠也要怒髮衝冠了。這樣一個國家,作者連樣書都拿不到的國家,將書籍視為比毒品還要危險的、顛覆國家政權的工具的國家,將自己的人民當作奴隸來控制和驅使的國家,難道會對台灣特別好嗎?從此,楊翠決定拒絕中國的一切訪問邀請,不再踏上那片不自由的土地。

跟黃國昌認識,是我自己冒昧地通過臉書,請他來參加我的新書發表會。本以為他是大忙人,抱著試一試的心情;沒想到,他慷慨同意了,而且先後出席了兩次、兩本新書的發表會。然後,我得寸進尺,又請他為另一本新書寫序,他毫不猶豫地同意了,並按時傳來一篇文采飛揚的文章。

當我第一次見到黃國昌並跟他交談時,才發現他並不是媒體塑造的、以及我所想像的「戰神」,而是一位文質彬彬的儒雅君子。只是,到了國民黨出賣台灣的生死存亡關頭,他不得不走出書齋,成為「暴民」的一分子。然後,他又辭去中研院的職位,投入選舉,成為可以參與制度改革的國會議員。黃國昌是我的同齡人,他在台灣可以實現的夢想,我不知道何時才有可能在中國實現。

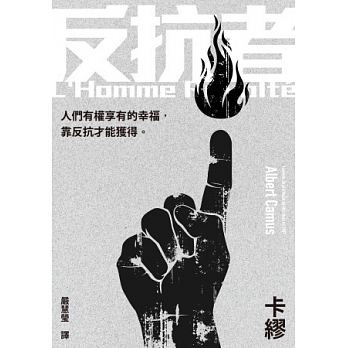

太陽花學運之後,卡繆的《反抗者》在書店裡成為一本暢銷書。卡繆說:「何謂反抗者?一個說『不』的人。然而,他雖然拒絕,卻並不放棄:他也是從一開始行動就說『是』的人。」在這個意義上,無論身處何方,只要我們寫作,我們就存在;只要我們反抗,我們就存在。