一本《革命前夕的摩托車日記》

一個家族留給他的遺傳性罕病

一百天、一隻雞、一輛摩托車

一次3萬公里、探索中國四極地的長征

一個從台灣到北京唸書的23歲大男孩

一次與自我的革命之旅,在蒼茫天地與未知生命裡前行....

2015年9月的某日凌晨,當我從夢裡醒來,摸黑爬向床沿邊上的書桌前找水,無意瞥見二層書架上那本包著米黃色書皮,印有深紅色文字的《革命前夕的摩托車日記》,如同平日白天裡經歷的無數次幻想,獨自一人騎著摩托車馳騁在拉丁美洲廣袤的土地上,重走1951年切格瓦拉的拉美之路,熟稔地將書本從架上輕輕取出,彷彿擔心過分粗魯的動作便會驚擾書本裡的主人翁,準備踏上一段漫長的冒險旅途與家人們的道別,夾雜著離別濃厚而綿密地憂傷、可能正與他的好夥伴阿爾貝托,在翻越山嶺的路途碰上一場突如其來的暴雨;或者,正經歷著整趟旅行給予最大衝擊的痲瘋病院裡,施展著一位醫學院學生行醫治病的本事。

四周依然漆黑一片,打開桌燈最為微弱的光源,翻開書本首章泛黃的紙頁,映入眼簾是一段樸實無華,卻也動人深刻的日記描述:這不是一個英雄的傳奇故事,也不僅僅是一個憤世嫉俗者的敘述。這是兩個生命的短暫交會,是兩個懷著相似希望與夢想的生命的一段共同歷程。

一位男孩走向男人的必經之路,遺留下幾道深深沉澱過後的痕跡

一位摯友、一輛摩托車、一次漫長的旅行、一場充斥激情的革命,幾乎滿足所有20歲青年心中那份無處安放的熱情,在每個懷抱理想的青春歲月裡,對世界的樣貌盡滿所有美好的憧憬,隨時準備為他那堅定不移的崇高理念,獻上一顆純潔而鮮紅的心臟,去投身對抗任何一場不公義的鬥爭,這是存在於崩壞世代裡最為值得驕傲的偏執。

窗外微風徐徐,透過窗簾散漫著北京這座城裡獨有的氣息,參雜著北方空氣裡濃烈乾燥的煙硝味兒,這是我到北京的第二年。

幾年前從台師大畢業以後來到北京,行李箱擁擠的空間裡硬是塞進三本喜愛的書籍,朱熹的《四書章句集注》、塞萬提斯的《堂吉軻德》與這本《切格瓦拉的革命前夕的摩托車日記》。或許,當日後切格瓦拉再度投身於那場令他喪命的玻利維亞民族解放運動時,所記錄下的一字一行,思想將更加成熟、文筆將更為流暢,但我仍舊鍾愛他摩托車日記裡,僅屬於青年理想主義者成長過程中,獨有的那份陣痛與追根究底的質疑,當外在世界與內心世界首次最為純粹的交織、建構,再經歷一連串崩塌的過程,我猜想這是一位男孩走向男人的必經之路,遺留下幾道深深沉澱過後的痕跡。

望向桌上那只顏色略為淺褪的深褐色皮革腕錶,黑色消光的玻璃鏡面底下,長短指針停留在清晨的五時一刻,指針的實體仍然刻劃不出時間虛幻的本質,唯有手裡的「日記」與甦醒後的唇乾舌燥,暫時將人拉回當下的現實,翻開書頁的下一行寫道:「寫這些日記的人,再重新踏上阿根廷的土地時,就已經離我們而遠去。」

我,重新整理和潤色這些日記的人,也早已不再是當年的那個我。一場自我放逐式的摩托車旅行,足以改變對一切事物的看法,重塑對世界的認識與內在的價值,藉由實際走一遭這種直接而細膩的方式,在腳底下這片土地踩出深深的烙印,如果世上任何一種形式的存在,不曾與之產生牽絆與連繫的共鳴,那它的存在便也毫無意義,意義的賦予,便也來自內心迫切的渴望與源源不絕的好奇。

新疆喀什往中國國境最西端,與吉爾吉斯坦交接的伊爾克什坦口岸的路上

生活中並不一定要堅強,重要的是能夠堅強並且能夠感到堅強

「人的精神核心來自新的經驗與體驗」,1951年當切格瓦拉跨上那輛Norton 500摩托車展開漫長的拉丁美洲穿越之旅,他目光所及盡是人們生活的沉重與苦痛,感受的是財閥的壓迫與剝削,觸動心底的是人們渾然天成的樂觀及純樸,震撼的是古印加文明過去的輝煌與如今數不盡的滄桑。經過一甲子漫長的時間維度,橫跨太平洋來到世界的彼端,著眼在世界人口最多、發展速度最快的國家-中國,又將看見什麼樣的景色?五千年文化歷史的底蘊?紅色革命理想的實踐?還是,仍就隨處瀰漫著人性的糜爛與貪婪?

大約半年多前,我因為家族遺傳性疾病「逢希伯-林道症候群」(Von Hippel-Lindau)被醫院診斷出腎臟患有惡性腫瘤,或許,10多年來漫長的準備與等待,早就足以應付醫師對於病情略顯刻意的輕鬆描述,步出診間之時內心倒也舒坦許多,彷彿從長久以來的盲目與未知當中獲得解放與自由,這一消息也加速推進手中摩托車環遊中國的旅行計畫,在電影《Into the Wild》(荒野生存)裡頭,同樣年輕的理想主義者Christopher面對大海時這麼說道:我知道在生活中並不一定要堅強,但重要的是能夠堅強並且能夠感到堅強。

或許,如今回頭看待這趟旅行裡的冒險成份,從跨上摩托車踏出的第一步開始,就早已決定以這種方式展現面對生活的勇氣,猶然記得出發的前一天夜裡,我在日記裡寫道:

現在是淩晨二點,桌面散雜著各式淩亂的電子設備,手機、手電筒、行動電源、隨身硬碟、MP3;腳邊是70公升的登山包、睡袋、帳篷、野炊用具、維修工具...雖然這是一個似乎連我自己都覺得荒唐的想法,但既驚訝也很感動能獲得那麼多人的支持,面對即將展開的摩托車環華之旅,我想最後能回報給你們的,就是好好地去完成這次旅行,並且,將這個過程忠實地記錄下來...很難理清當下的思緒,彷佛整個世界都在旋轉,我夢想在極其有限的生命裡,騎著摩托車到世界各地去旅行,我想當一個比任何人都認真生活的人,哪怕這個過程勢必將是如此短暫,然後,向這個世界傳達一條這樣的訊息「我們從來無需抱怨任何事情,上帝永遠給了我們很多選擇,而我們總是沒有勇氣去取」。

用兩顆17吋輪框的軸距,丈量了整片中國的土地

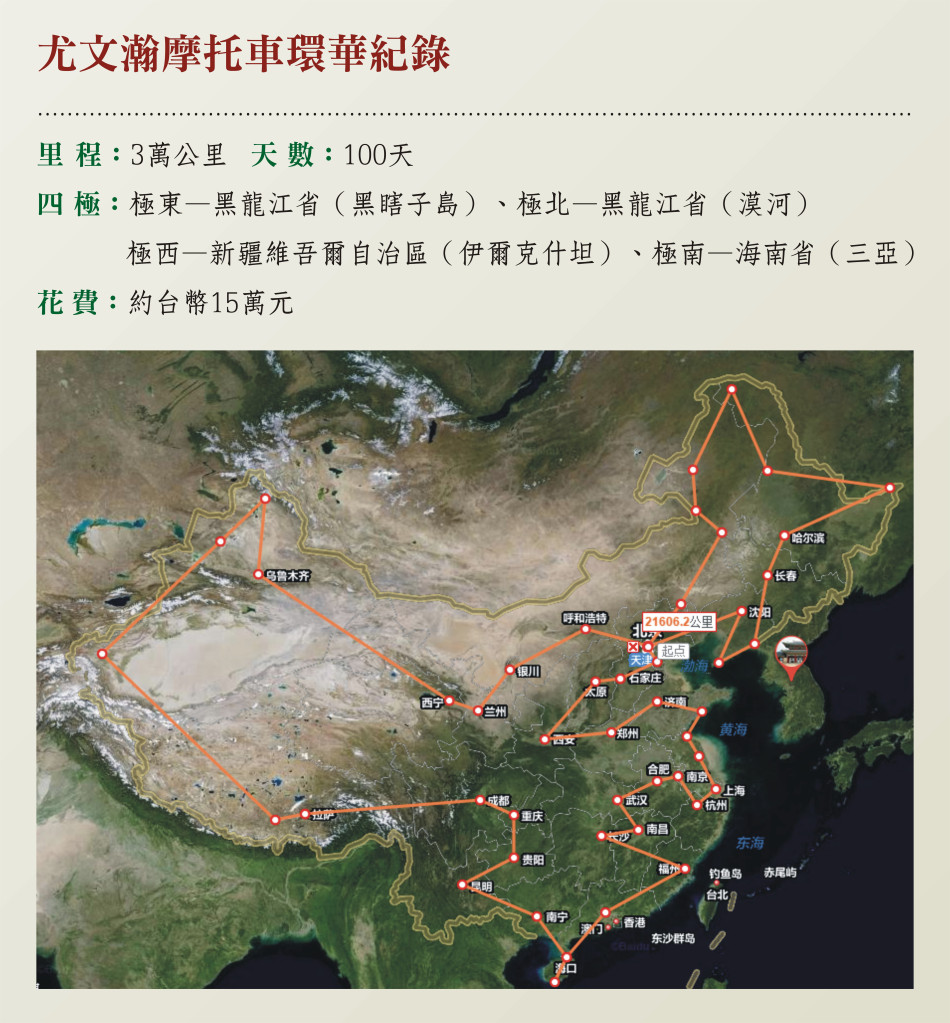

一個人、一輛摩托車、整整一百天的時間與三萬公里的騎行,用兩顆17吋輪框的軸距,丈量了整片中國的土地,途經中國、俄羅斯邊境最東端的城市-撫遠,也到過最北端的極光之地-漠河,一路向西前往最西端的中國、吉爾吉斯坦口岸-伊爾克什坦,再去往國境之南-三亞,在這段為期三個多月的旅行裡,獨自穿越中國面積最大的塔克拉瑪干沙漠、翻越平均海拔四千公尺以上的青藏高原,體驗令人脫水的45度高溫、挺過零度以下的嚴寒,在內蒙古草原享受著與牧民們共同奔馳的歡愉、在海南島感受原始海洋的衝擊、欣賞日出日落的軌跡與滿天星際,還有,遇見後半段旅程裡最好的小夥伴-巴特爾.賽里木,一隻來自新疆的母雞(之後我喚牠「尤小巴」)。

輕輕闔上手中米黃色書頁的日記,遠眺清晨窗外的北京,在地平線那方遙遠的盡頭裡,射出一道略帶漸層的金黃色曙光,如此柔和而緩慢,晨曦的背後連結著令我嚮往的遠方,將摩托車日記重新塞回那狹小書架的細縫裡,我並不清楚究竟是哪一本書抑或哪一個人,曾經明確地指引著這位23歲青年內心的熱情,但所有事件背後絕對都隱藏著一條只屬於它的原因。如今,執起那只靜靜躺臥抽屜滿溢鮮紅色墨水的筆,由我來寫下這段屬於自己的摩托車日記。

甘肅敦煌沙漠

內蒙古呼倫貝爾大草原

海南島三亞帶著小巴去衝浪

「汪汪喵嗚孤兒院」是北京一間公益流浪動物收容中心,我曾在那裡做志工,行前就計劃幫他們進行簡單的宣傳。圖為騎至海南島三亞時,與「小巴」一起拉布條宣傳。

摩托車環華之旅紀錄片:《如風》

摩托車環華之旅紀錄片:《上路》

本文圖片及影片皆由作者提供