12月4日到促轉會閱覽資料,終於證實我年輕時代,正是威權體制、黨國老大哥,專案監看的「偏激分子」、「激進台獨論者」、「狂熱的台灣民族論者」,在電腦桌前閱讀那些被列為「機密」的資訊,我沒有憂怨哀怒的負面情緒,反而鬆了一口氣。心中浮現的最大疑問:我是沒有政治野心、微不足道的小人物,黨國老大哥有必要耗費這般龐大資源,對我進行偵看監察嗎?

其實,那些資料的撰寫者和蒐報者,都屬於「外行看熱鬧」的層級,並未登堂入室,認知的是「不是我的我」。例如,他們說我原本是溫和論者,後因受台灣文藝派的李喬、宋澤萊等影響,以及與陳永興、李筱峰、鄭南榕等交往密切,轉變為激進台獨論者,相信對我了解較深的親友,必然不敢苟同。

陪楊逵喝酒被警告

大學讀的是中興大學中文系,但有段時間,我卻常跑到東海大學大門對面的東海花園,陪隱居在那裡的楊逵老先生喝酒聊天,就因此事,我在學校遭遇系教官的嚴厲警告,只是言者諄諄,聽者藐藐。促轉會主委楊翠和妹妹,也常出現,只是她們都很內向、害羞,印象中我與她們連一句話都未說過。

美麗島事件前後,我恰巧下部隊服預官役,但那時我在部隊中卻橫受政戰系統長官惡整,起因是被貼上「分歧分子」標籤的王拓、鍾肇政先後寫信給我,我連信的內容都沒看到,就被「特別對待」了,後來,我被發配邊疆,在高雄橋頭國小後的一個空降旅營區,擔任大門口警衛排排長,由於駐地離左營很近,因而休假時,我就跑到勝利路葉石濤家中聊天。當時,部隊有配給舊樂園的香煙,公賣局在市面上發行的是新樂園,葉老這個老煙槍,覺得舊樂園才夠味,他遂賦予我幫他蒐集舊樂園的任務。某日,我在部隊又拿到一條舊樂園,知曉葉老很「哈」,沒等到休假日,我穿著軍服就趕到葉老家。在那裡「巧遇」了高雄黑派老大余登發之子余瑞言,跟在他身邊有一位文藝青年,對我很好奇,將我全身研究透透,還抄了兵籍號碼。他們離開後,葉老相當激動問我:「那是抓扒仔,你為何要給他抄兵籍號碼?你闖禍了!」

楊逵與東海花園。圖/擷自楊逵臉書

訪葉石濤無端惹禍

我內心想,不過是送一條煙給葉老,會闖什麼禍?孰料,傍晚我回到營區,我的傳令兵立即上前告知我,有師部的人,開一部吉普車在旅長辦公室等我。我愣了兩、三分鐘,當然只能走著瞧了!

旅部政戰官陪我到九曲堂的師部,接受政戰長官的「官話訓斥」約一個多小時,幸好操原住民口音的旅政戰官幫我說了一些轉圜的好話,我才倖免於難,而回程中,旅政戰官還吐露秘辛表示,美麗島事件當晚,他就在高雄市現場。他是「政戰特遣隊」成員,奉派到現場乘機激化群眾情緒,以供高層做其他安排的「輔助」。他最後還神預言說,未來我回台北,不論做何「工作」,必然會受到「特別對待」,他更善意傳授我與國安單位和情治人員互動過程「保護自己」的一些小伎倆。

我退役後第一個工作,是小說家陳恆嘉介紹我到前民進黨主席姚嘉文太太周清玉辦的《關懷雜誌》,當時我第一天上班,周清玉助理找我一起吃中飯「迎新」,孰料,飯菜上來我剛吃兩口,就出現一位不速之客,語氣還算客氣,他自我介紹:「我是警總張上校,希望交個朋友,以後常喝咖啡聊天!」那餐飯就這樣變得索然無味,筷子沉動得讓我拿不起來。

從法務部調查局幹員簽報的公文中,我發現他們是從我到台灣時報跑黨政新聞時開始建立專案偵看監控,但他們搞錯了時間順序,因為我是在「關懷」時期與陳永興熟稔,「關懷」停刊,陳永興接辦「台灣文藝」,總編輯是李喬,我擔任執行編輯,處理日常事務,「台灣文藝」租用李筱峯的家當辦公室,我因而與李筱峯有密切互動。

「台灣文藝」從陳永興手中轉出,他介紹我到康寧祥辦的八十年代系列「暖流」擔任編輯,離開八十年代後,我就轉往台灣時報跑黨政新聞,也是那段時期,我與鄭南榕有了互動。

與鄭南榕互動頻繁

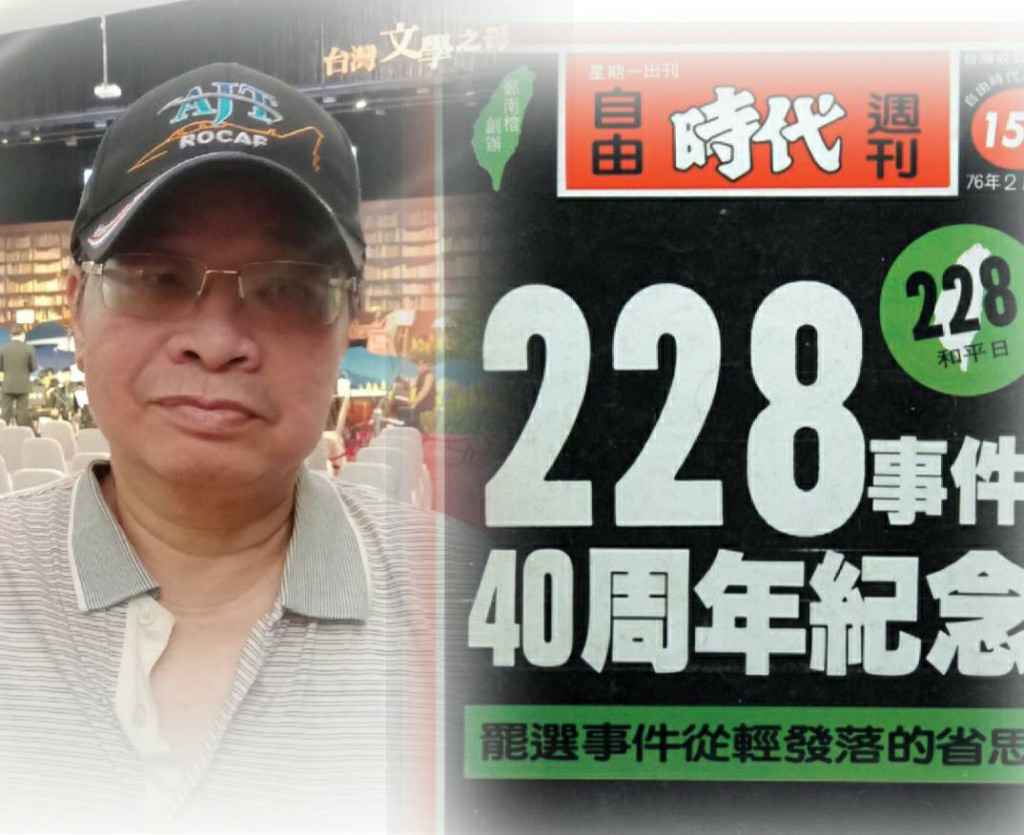

從前述的人生經歷,揣測我因接觸「台灣文藝」派,因而從溫和派蛻變為激進台獨論者的說法,實在是倒果為因。再者,那時,台中宋澤萊、王世勛、利錦祥主導的「台灣新文化」,我雖掛名編輯委員,卻從未參與進去。那時,自由時代的一些雜務,已讓我焦頭爛額,根本無暇分身。

我是直接對鄭南榕負責,三不五時跟他共同討論《自由時代》的大戰略。例如,《自由時代》申請了十幾張發行執照,就是我的初試啼聲之作。當時,鄭南榕問我:為何老康要申請《八十年代》、《亞洲人》、《暖流》等執照,而不是專心發展《八十年代》就好?老康他們當時對內透露,這是國民黨內大佬級人士的建議,如此可以應付警總和國民黨文工會的打壓、查抄,鄭南榕聽後,沉思了兩、三秒,他說:「那我可以準備十幾、廿張發行執照,來跟他耗,玩死他們!」

另外,我還建議雜誌要報導一些衝突性、時效性的內幕和新聞,同時,要招收一些記者加入,一方面培訓可用之材,一方面擴大打擊面。「但法令規定,雜誌只能設編輯,不能有記者,公家單位也不承認雜誌社記者?」通訊社可以發記者證,立法院、中央部會等都承認這些記者,可以搞個通訊社,或找現成的通訊社「靠行」。「我們硬要設記者,他們也管不了吧?」鄭南榕果然有另類思考。

1988年1月13日,是台灣政治發展史的嶄新開端,我與鄭南榕的互動,也邁入嶄新里程。那天,正統歷史記載強人蔣介石的接班人蔣經國猝逝,但迄今沒人敢百分百肯定,蔣經國死亡的時間點。

日本傳來蔣經國死亡訊息

1月14日上午八、九點左右,我在家中接到一通來自日本的國際電話,一位過去在黨外街頭運動中認識的日本小記者,他已請調回日本國內服務,他嚴肅地說:「前一天深夜,北京國際媒體圈子傳出蔣經國猝逝的消息,許多大通訊社駐北京特派員,一早就搭機飛香港,再從香港申請到台灣採訪,我們北京特派也出發了,預計下午三、四點可到台北,但他對台北人生地不熟,希望屆時能給予必要協助,拜託!」

我出門轉了一大圈,完全找不到頭緒,更嗅不出「國殤」的氣氛,中午左右,我搭車到民權東路的自由時代雜誌辦公室,鄭南榕看到我相當詫異,因為一般我們都是傍晚在他辦公室碰面,交換政治情報。「今天,怎麼這麼早就出門?」「有天大的政治新聞,傍晚要幫日本記者帶路,所以先來這裡!」我將蔣經國猝烶的消息告訴他。「怎麼可能?」「台灣媒體對這樣的新聞會如何處理?他們敢報導嗎?」當然不敢,官方沒有證實前,誰也不敢冒大不韙進行報導。

我們討論了十幾分鐘,一直得不到明確的結論,鄭南榕突然拍桌站起來:「如果大家不敢報導,我就出版號外,現在雜誌社立即全體動員,讓那些菜鳥記者開始打電話,詢問這個消息的真實性,他們沒給答案,我們就把各單位電話打爆!」

殺伐果斷、不按牌理出牌的鄭南榕,究竟如何折騰?我完全不知曉,但那天下午三、四時間,總統府卻無預警發佈了新聞稿,公開證實蔣經國已於前一晚猝逝,並依法由副總統李登輝繼任中華民國總統云云。

此事件過後,鄭南榕就對我提出相當不合理的要求,他竟然要我每天都去找他報到,且風雨無阻,某次節日,鄭南榕帶我回家吃飯,剛好碰到葉菊蘭在家裡,她還笑著對我說:「你們倆個臭男生,究竟在搞什麼?竹梅也說你去找南榕時,他會把竹梅趕出總編輯辦公室,只剩你們倆在裡面吱吱喳喳!」我只好趕緊聲明表示:「我沒有性向問題,也不喜歡男生,請放一百個心!」「我怎麼放心,鄭南榕跟你在一起的時間,都比跟我相處的時間多!」鄭南榕有時忙昏頭,幾天不回家是常事。

我與鄭南榕互動過程中,最值得書寫記錄的是,他很想刊印史明的「台灣人四百年史」,並爭取獨家刊印權利。他透過政治受難者黃華與史明連絡,幾經折衝,史明一直未置可否,剛好我有機會隨許榮淑主導的海外民主參訪團前往東京,鄭南榕也讓我直接透過國際電話連繫,史明除了肯定我是「有心人」外,只答應到東京與他深談後,再決定是否授權鄭南榕獨家刊印發行。史明特別強調,任何人助印,幫他傳播理念,他都樂觀其成!

到了東京,原本約好黃華要引領我去與史明會面,但臨時黃華又通知我到旅館房間等候,他表示翌日一大早就有人會敲我的房門,帶我去找史明。翌日一大早,來敲門的是我在《八十年代》任職時的熟人吳密察,我就跟他搭車、轉車到武藏野市,見到的卻是伊藤潔教授(劉明修,著有李登輝傳、鄧小平傳等日文暢銷書),他私下透露,他是台獨聯盟日本總本部宣傳部長。「不是要帶我去找史明嗎?」而對我的疑問,吳密察說他與史明無關,除了伊藤潔,他稍後還要帶我去與台獨聯盟日本總本部主席黃昭堂教授碰面。我當場傻眼,但也無可奈何!「獨台與台獨,字都一樣,只是順序顛倒而已,應該沒有大差別!」吳密察幽默調侃道。

密訪史明陰錯陽差

就這樣擺了個大烏龍,我的「使命」也泡了湯,此事的插曲是,我離開旅館後不久,又有人敲門,跟我同房的媒體記者,也「將計就計」被引領去與史明會面,只是他們只是相互打哈哈,牛頭總是對不上馬嘴,但那位記者判斷事涉敏感,因而延後兩日返台,吊詭的是他回到桃園機場,立即被請到特別的房間內,進行「特殊處理」,行李幾乎被惡搞到極致,最後查不到任何「違禁品」,才不了了之,當事人事後對此也不敢太聲張。

後來,前立委盧修一知曉此曲折過程,他痛罵我二、三十分鐘,他強調:「你真是青瞑牛毋驚槍!還好有貴人適時出現,不然,你很可能就會身陷囹圄,被製造成政治犯,你的人生也會有驚天動地變化!」

1989年4月7日,是我個人揮之不去的夢魘,我曾經有很多年,走不出內心的陰霾,也不敢記起那天究竟發生什麼事。一直到去年,我跌倒脊椎受傷,導致下半身癱瘓,躺在病床時,偶然看到民視「台灣演義」重播鄭南榕那把火的事件時,我全身忍不住顫抖不已,且淚流滿面,當時在一旁陪病照顧我的太太,驚嚇連連,而許多不堪回首的記憶,終於解封,我也有了勇氣再度去面對!

作者回憶曾有機會隨許榮淑主導的海外民主參訪團,前往東京拜訪前輩史明。示意圖/蘇振明攝影提供

鄭南榕自焚晴天霹靂

4月7日過中午,是鄭南榕要求我前去報到的約定時間,一大早,我先跟隨家人到新北市汐止區橫科山上掃墓,近中午,我提前下山,準備換衣服、吃飯後就出門,孰料,上車習慣性打開收音機,就聽到了晴天霹靂的消息,猝然感到腦內「轟!」一大聲,就呆在車上,無法移動。一直呆坐了一、二小時,我雖然恢復行動力,但腦海卻一片空白,這場景事後還一再出現午夜夢迴中,千真萬確的「惡夢連連」!

其實,從3月底開始,就有蠻多情治單位的人士,前來拜訪我,尤其是任職法務部調查局的國中、大學同學,他們都善意勸告我:「在清明節長假中,不要去找鄭南榕。」從他們遮遮掩掩的談話中,我發現氣氛的肅殺和詭譎。我跟鄭南榕交換意見過程,他表示確實接到當局要採取嚴厲行動的訊息,他因而嚴正要求我先避鋒鏑,我們遂約定4月7日中午過後碰面,再磋商《自由時代》後續的大戰略。

除了法務部調查局的「清源專案」外,還有何國安單位對我進行佈建偵看?促轉會人員說,目前只有找到這些,還有許多資料,由於主管單位不同,所以尚未調過來。我自己的印象中,確實還有其他單位,如警備總部等。

1986年底,許信良主導的闖關行動引爆「桃園機場事件」後,我因緣際會轉往《自立晚報》工作,接手處理了幾波許信良闖關活動新聞,立即就有警總人士找上門「勾勾纏」,對我造成相當程度的困擾,但也只能強顏歡笑以對。

來找我的是警總的張上校,他已有一大段時間沒出現,但我一到自立晚報,寫了許信良動態報導,他就立即出現在濟南路報社門口堵我,他一貫以強硬和強勢的姿態,要我每天向他報告許信良的動態,我則忽悠表示,報紙印出來就可以看到消息,我一大早上班要處理新聞稿件,沒空打電話云云,他說辦公室離此很近,他會當作晨間散步常跑來拜訪。

其實,我是真的不知許信良的行動計劃,他的幕僚事先要了報社的專線電話,有行動就會抽空打來告知他們想要對外透露的東西,我再撰寫成新聞刊佈出去。同時,他們打的是受話方付費的國際電話,當時我一個月薪水是二萬多,但電話費一個月高達十多萬,報社財務部門一度對我有所質疑,後來報社採訪主任、總編輯等長官都出面幫我背書,就不了了之。關鍵在於許信良的新聞有市場價值,平常晚報銷售量在五萬份上下,有許信良動態新聞,可暴衝到八萬至十萬份。

回首前塵,實在不堪記憶,但如今已如過眼雲煙,我也放下和放空了!

專文屬作者個人意見,文責歸屬作者,本報提供意見交流平台,不代表本報立場。