前駐日經濟文化代表處代表、前台灣獨立建國聯盟主席許世楷認為,鄭南榕重要的歷史意義就在一九八八年的新國家運動,便是認定台灣必須成立一個新的國家,也就是推動台灣獨立。

鄭南榕當時曾跟許世楷聯絡,要在新國家運動最後一站:台北,拿許世楷草擬的台灣共和國草案作為這個運動階段性的結束。而且鄭南榕還在《自由時代》登了這篇草案,清楚表明台灣要獨立,必須要有一部專為台灣國的新憲法。

但當時的言論自由有一條紅線,不得談到台灣獨立。鄭南榕憑著他百分之百言論自由的信念,堅持這是原則,並藉此衝破不得談台灣獨立的國民黨政權限制,衝破這條紅色封鎖線。這對台灣言論自由,尤其是對台灣獨立的自由,貢獻卓著。

啟蒙的台灣青年

我是一九五九年十二月到日本去讀書。日本一九六〇年代就開始有學生運動,因為反對日美安保(條約),號召包圍國會,我也去特地跟朋友去看。就在那裡,我深刻感覺到台日的不同。那時在台灣還有戒嚴令,大家都不敢講政治,連在聚會中,如果有人拿了照相機出來要照相,都要很注意你跟誰在同一張照片裡,假如之後誰思想行動有問題,你可能會被牽連。或者去讀書會,你就算只是在簽到簿上簽一個名,沒有寫什麼大逆不道的言論,但若這個讀書會發生什麼事情,也難脫被逮捕的命運。當時就算只是名片也不敢亂發,不像現在,能發出去愈多愈好。

我去了日本以後,照相大家可以一起照,不用擔心多餘的事,名片也可以互相交換,還有會議簽到,也不用擔心什麼,和台灣的肅殺氛圍完全不一樣。在東京山手線有一個地方叫代代木,當時這個地方有日本共產黨的本部,建築物上面就有紅旗在飄。第一次看到簡直不可置信,根本就是在台灣不能想像的事情。

日本的這種空氣、聲音,到人們的想法、做法,跟當時的台灣很不一樣,特別是言論自由。那時會想:我能到日本留學,是得到一個非常難得的機會,當然不能浪費,要想怎麼樣回饋社會。我是台灣人,當然我應該回饋自己的故鄉。就找了一些同好談,努力發想要怎麼樣幫台灣,幫我們的故鄉。接著,就在一九六〇年的二月,創立了「台灣青年社」,開始發行《台灣青年》雜誌。第一本就是〈二二八特集〉。

關於二二八,台灣當時不能寫,日本反倒是很多資料,畢竟當時因為這個事件逃到國外去的人也很多,我們也透過美國的圖書館入手一些資料。起先我們也沒有特別想要藉此做什麼,就是至少要把二二八這種沒有名字、沒有自由與尊嚴的現況寫出來,想嘗試著像日本那樣,大家可以在自由與尊嚴的前提下生活。而為了做這個,大家也沒有意識到,後來竟然會因此三十幾年不能回到台灣。

當時的氣氛有多糟呢?我舉個例子,剛開始收到我們辦的這份雜誌,很多人不敢直接用手翻閱,怕留下指紋變成日後定罪的證據,甚至用夾子夾著放到垃圾桶裡面。慢慢地,求知慾望升高,到日本留學的大學生,也覺得自己家鄉跟日本和別的國家一比,自由度實在差太多,所以也漸漸加入我們的行列。

想像中的國家

不到一年的時間,我們就深深感覺到,做一家雜誌社不是我們的最終目的,所以就決定改為一個政治團體,從「台灣青年社」改名為「台灣青年會」。從學生團體慢慢發展到整個社會,也開始募款。當時日本台僑數目相當龐大,比美國台僑還多,我們主要就是對這些台僑募款。這當中也有一些知識分子,除了募款以外,我們也向他們鼓吹台灣獨立,還在雜誌上寫專文討論台灣的政治、農業、教育、文化等許多與台灣相關的主題。

我們的企圖心不只是在日本,一開始這個組織和雜誌讀者是日本留學生最多,美國留學生後來居上,所以我們雜誌的內容也有所變化,起先是全日文,後來是一頁日文一頁中文,後來又變成中英文雙語,而且這本雜誌可以寄到全球所有有台灣人的地方。而台灣青年會後來又再發展成「台灣青年獨立聯盟」,之後美國、加拿大、歐洲、日本,還有台灣幾個地方的有志之士,聯合起來在一九七〇年成立「台灣獨立建國聯盟」。

但在這過程中,每一次人家都會問你:「你們說台灣要獨立,怎麼獨立?是要怎麼樣的國家?」

所以我在一九七〇年代就開始寫憲法草案。當時我們聯盟每個禮拜開一次會,在開會前我們會用一個鐘頭,專門討論那一週我寫的新進度。就這樣在大家的同心協力下,一九七五年我完成了這部憲法草案。

衝破言論自由的封鎖線

在我擔任台灣獨立建國聯盟世界本部的主席期間,鄭南榕推動新國家運動之前,有次到日本東京來找我,就住在我家,兩人談台灣獨立的事情。後來他要到洛杉磯,恰好我也要到美國去看我女兒,並且在張燦鍙紐約的住處,召開台灣獨立聯盟的會議,鄭南榕就一起來參加。

後來我先離開回到日本,鄭南榕從張燦鍙處拿到我撰寫的憲法草案影本。他回到台灣後,有一天打電話給我,說下個月要把我那份憲法草案刊在他的雜誌上。

我問他,你會不會有危險?這個東西你印出來,可能會受到很大的壓力,當時言論自由的紅線是不能討論台獨,碰到這條紅線一定被抓。所以我問:「你真的可以嗎?」他說沒有問題,他一定要刊登出來。

但那是一九七五年寫的,到他當時打電話給我,已經有將近十年的時間了。我正在修改,大概修改了三分之二,我跟鄭南榕說,你可不可以再等兩、三個禮拜?他說不行,當時雜誌需要排版,他說最好當天晚上給。我就把已經修改好的馬上傳真給他,剩下還沒改好的,隔天早上傳給他。整個晚上沒有睡徹夜修改,就為了趕上當期雜誌出刊。

為新國家運動找法理基礎

台灣是事實上的獨立國家,不是在法理上的。台灣有領土,有人民,有可以處理內外事務的政府;而且事實上,外國人要來台灣,也要經過我們的簽證、遵守我們的法律,所以從客觀條件來講,台灣就是一個獨立的國家。但我們還缺乏一個主觀的條件:我們需要別人承認我們的獨立。

問題是,我們是台灣,你還在說你是中華民國,說我們領土涵蓋蒙古?事實上我們只有台灣。假如要承認台灣這個國家,就要先承認這一點。但目前不是這樣,一九七二年後在聯合國的代表權在中華人民共和國手上,是沒有中華民國的。世界上很多國家並不曉得有中華民國的存在。談到中華民國,都會以為是那個中華人民共和國,不會想到台灣。世界的認知是混亂的,台灣人自己的也是。

所以我們說正名,最大的意義就在這裡:世界的認知不會混亂,台灣是台灣,中國是中國。

鄭南榕當年的新國家運動,其實就是一場獨立運動,但因為當時的言論自由限制,所以他用新國家運動的名稱代替獨立這個敏感的詞,但他所說的新國家,就是一個獨立的國家。

在那場運動之後,其他獨立運動也開始應運而生。這是很重要的,過去不是沒有獨立運動,但從不敢公開,新國家運動算是公開的獨立運動,意義相當重大。加上這個運動裡,鄭南榕特別把憲法草案拉出來,讓外界更相信這個獨立運動不只是說說而已。我們有一部憲法草案,是認真要討論的,大家都可以讀過這個憲法草案,然後自問,要不要這種國家?這草案哪裡好、哪裡不好,都可以表達意見、共同參與。

從一九六〇年代當學生一直到現在,我還是台灣獨立建國聯盟的幹部,這個運動對我來講,沒有什麼回頭的餘地,因為這就是對的事情,我會繼續做下去。

許世楷

《台灣新憲法草案》執筆人。日本東京大學法學博士,曾任台北駐日本經濟文化代表處代表、台灣獨立建國聯盟總本部主席。早年從事海外台獨運動,而遭中國國民黨政府列為黑名單,禁止返台長達三十三年。

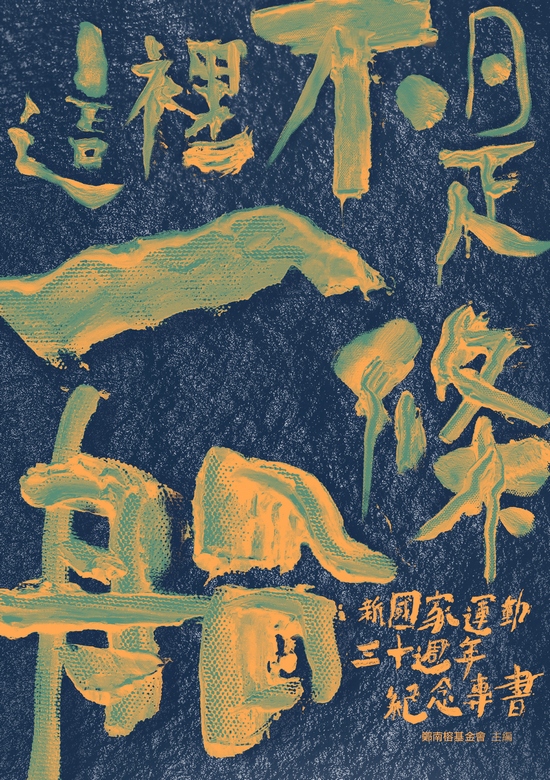

本文轉自《這裡不是一條船》(逗點文創結社)

本文僅授權民報刊登,請勿轉載

線上購書:https://www.books.com.tw/products/0010807548

或至鄭南榕基金會小額捐款$290,即獲一本《這裡不是一條船》(不含郵資)

專文屬作者個人意見,文責歸屬作者,本報提供意見交流平台,不代表本報立場