美國南達科他州立大學教授博頓(Joseph Bottum)的英文新書《衰落的小說》(The Decline of the Novel)引起反響,因他提出:當今小說在衰敗,20世紀,尤其1950年後,基本沒有臻品,多是平庸之作。什麼原因?他認為現代小說缺乏三要素:weight, gravity, seriousness(分量,吸引力,嚴肅性)。

博頓認為,小說是西方文明的藝術形式,18世紀興旺,19世紀達到藝術頂峰,成為西方基督教新教(Protestant)的藝術形式,特別強調了其內在的宗教精神。美國保守派月刊《評論》(Commentary )資深評論家Joseph Epstein在該刊今年5月號撰文「小說出了什麼問題」中用一個詞epiphany(主顯節)來形容今天小說所缺乏的要件。主顯節指耶穌顯靈的紀念節日,也譯為「頓悟」,即耶穌顯靈、人性展現。而當今小說則喪失了18、19世紀那種基督教倫理道德精神、那種英雄主義光芒。眾多當代小說都是寫頹廢、病態、平庸、無聊、瑣碎,甚至反英雄主義等。

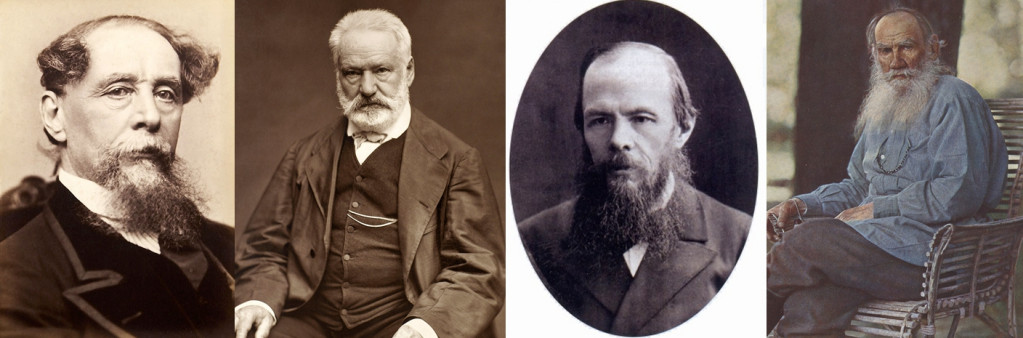

19世紀小說高峰期的代表作家是狄更斯、雨果、杜思妥也夫斯基、托爾斯泰(這是我的排列),其中狄更斯的藝術成就最高,可謂傳神地表達出epiphany——對耶穌基督精神的「頓悟」。狄更斯怎樣達到這個境界?他至少有五個得天獨厚:

第一,受莎士比亞「劇情」影響,重視小說人物和情節。

莎士比亞被視為西方文學重要鼻祖,他的作品主要是劇,而劇,就要有「劇情」,即「情節」很重要。沒有吸引人的情節(故事,人物),「舞台劇」就很難演下去,觀眾可能睡著了。所以一般劇本,都要有比較強的吸引人的劇情。狄更斯「師從」莎士比亞,薰陶、造就了他的編故事能力和喜好,而不是「說教」。狄更斯的小說,故事性都很強,故事一環套一環,如懸念、包袱、人物間內在關係等,總能達到「無巧不成書」的純青地步。而這個「爐火」,與受莎士比亞影響,或說他有意從莎翁那裡吸取文學(手法)營養有直接關係。

第二,展示(show),而不是說教(tell)。

莎士比亞的作品主要寫人性、世間冷暖:嫉妒,虛榮,崇高,卑瑣,背叛,忠誠,愛情,濫情等等。這些都是永恆的主題。人們所以感興趣,因為這就是人生、人類的過程、周邊發生的事,所謂「社會百態」。狄更斯細看莎士比亞,不僅薰陶出編故事傾向和能力,也更吸引他對人性的關注,所以狄更斯的作品,總是能通過展示(show)故事而達到講(tell)道理的效果。以他的代表作《雙城記》為例:崇高,用替情敵而死的卡頓展示;殘忍,是革命編織女的形象;忠誠,是銀行老員工;純真,是馬內特醫生的女兒等。

同樣高舉人道主義旗幟的雨果,也是一位很會用show(展示)來完成思想表達的偉大作家;但他在最後一部作品(也是他思想性最高的)《九三年》中,還是忍不住用老伯爵和青年革命將領的辯論,來大段地Tell 他的想法(對法國大革命的評價)。在俄裔美國作家安蘭德(Ayn Rand)的作品中,純說教就更顯著了;尤其是在她的代表作《阿特拉斯聳聳肩》(Atlas Shrugged)中,居然安排了主角長篇演講(長達60頁)! 即作者迫不及待、無法忍住跳出來直接宣揚自己的理念和人生哲學。而狄更斯則用小說的人物和故事更嫻熟、自然地傳遞了他的人生哲學;讓讀者更能自然體味感受出。這是更難、藝術性也更高的,即古人所說的「寓教於樂」。

左起:狄更斯、雨果、杜思妥也夫斯基、托爾斯泰。圖/擷自維基百科,公有領域,民報合成

第三,近水樓台的「直通車」。

莎士比亞是英國人,作品語言是英文,這又使狄更斯「近水樓台」,獲得「直通車」的便利。其他語種作家要靠翻譯才能接觸到莎士比亞,而翻譯後的作品不僅嚴重損失了原著的語言美,其思想和文化內涵也被折扣;對東方語種的作家來說,從翻譯作品中折損的語言和思想文化更嚴重,導致無法準確理解作品原意。例如雨果的《九三年》,是中國的翻譯大家鄭振鐸譯的,卻把全書最畫龍點睛之筆完全翻譯錯了,展示譯者根本沒弄懂原著精神:在辯論法國大革命的對錯、理想的堅持與否等重大問題後,青年革命將領把抓到的保皇黨對手老伯爵偷偷放了,寧可自己被懲罰上斷頭台。老伯爵走出監禁地後,對天長嘆一句「My faith!」,鄭振鐸譯成了「真有這回事!」即使直譯,也應是「我的信仰!」,「我的信念!」;意譯應為「我的上帝顯靈了」,或者「我信對了!」等,因是他的基督信仰戰勝了意識形態。

而狄更斯直接從母語的精湛藝術裡吸取營養,直接繼承了母國的文學傳統,等於是乘「直通車」且沒有因「轉車」或「轉機」而跑錯機艙門的差錯。每個作家都首先受本國文學傳統的影響,這種影響是巨大、伴隨一生的。而狄更斯在這點上太幸運了,他一生都坐著「直通」快車。

第四,人生的獨特起點。

狄更斯的另一幸運是,他不是出生在富豪之家,而是13歲就因家境貧寒而被迫去做童工。童工經歷給他提供了寶貴的最初人生體驗,使他瞭解社會底層和人生百態。但如果他一直做苦力工,就沒有後來的「作家狄更斯」。他16歲時,做了法院的速記員,這又是一個「機遇」,訓練了他的「速記」本領;這點對作家來說很重要:有人形容靈感像手裡的沙子,不馬上抓住(寫下來)就會從手裡流掉。速記把稍縱即逝的想法、靈感等迅速變成文字。中國古人所謂「不動筆墨不讀書」也是這個道理;看到好東西不馬上記下來就等於白看了。狄更斯的「速記」功夫給了他超過其他作家的「跑鞋」。

除技術層面外,法院速記員接觸到很多案例。官司是更聚焦反映人生百態的舞台,是更濃縮的極端化人生的展現。狄更斯近水樓台,他的很多作品都跟官司、破案有關。所以,當一回法院速記員,對藝術天分極高的狄更斯,從語言技巧上、故事上、人生觀察和思想上都得到了獨特的收穫。

結束法院速記員之後,狄更斯開始做記者,繼續訓練了寫作和觀察社會的敏銳能力。從童工、速記員到報社記者,這三種職業為他的作家之路提供了最好的鋪墊。

第五,與上帝的距離最近。

但前面這一切,都還只是表層,使狄更斯成為最閃亮的文學燈塔之一的根本,是他本人是一個「great man」(偉大的人)。而這個great man的造就,是他出生、生活在基督教文化背景的國家,從《聖經》裡接受了愛、憐憫、慈悲,尤其是救贖等價值。這些思想精髓貫穿狄更斯的所有作品,可謂他的精神指南。而東方作家的作品裡極少見到這些東西,尤其罕見救贖(redemption)。救贖不僅帶來人性的閃光,更帶來人類永遠的希望。

沒有耶穌基督的榜樣力量和價值資源,難以想像狄更斯會寫出《雙城記》中最後那個情節:替情敵而死!如果沒有基督信仰,也不會有全書結尾最畫龍點睛的台詞:替情敵走向斷頭台的偉大志士說,我一生做過的所有事,這件(替情敵而死)是更好、更好的;我現在要去的地方是我所知的更好、更好的歸宿(一定會進天堂的崇高)。這是狄更斯的思想境地,而這個境地,只能是一個信仰者的理想境地。

從狄更斯,到雨果,再到俄國的陀思妥耶夫斯基、托爾斯泰,這四位偉大的人道主義作家都是熟讀《聖經》的基督徒。而在沒有基督文化歷史的東方,幾乎找不到閃爍偉大人道主義光芒的作品。即使後來有悟性成基督徒的作家,或以宗教背景寫作,也難以領會西方基督文明的精髓。例如日本的基督教作家遠藤周作的代表作《沉默》,結尾竟然是一個基督徒為了活命和食物等生活,踩踏耶穌畫像,放棄了基督信仰。基督徒遠藤周作表達的東西,竟然與狄更斯們正相反。

狄更斯的作品,總是「善有善報、惡有惡報」,給人光明和希望。人類的理想精神永遠獲勝!這種樂觀主義、希望之光、人性美麗必定戰勝黑暗和邪惡的信念是他的作品擁有持久魅力的根本原因。

而在當代小說中,很難找到狄更斯作品中這種基督精神和英雄主義光芒。所以,博頓教授在他的《衰落的小說》一書中感慨道,"The novel didn't fail us, we failed the novel."(小說沒有對不起我們,是我們的小說失敗了)。

專文屬作者個人意見,文責歸屬作者,本報提供意見交流平台,不代表本報立場。