十七歲從詩起步,十九歲出版第一本詩集《芒果園》,林佛兒的詩人夢中斷了二十幾年,好不容易在四十六歲推出第二本詩集《台灣的心》。一晃眼又過了十年,他的長篇推理小說《美人捲珠簾》付梓時,著作出現第三本詩集《重雲》,卻遲遲未見蹤影。輾轉至二00九年十二月出版《記憶的明信片──林佛兒四十年散文選》、二0一0年一月再版長篇小說《北回歸線》以及二0一三年三月發行《林佛兒短篇小說選──人猿之死》,三書著作均重提《重雲》,惟增加副題「林佛兒詩選」,奇怪的是,《重雲──林佛兒詩選》迄未付諸實現。

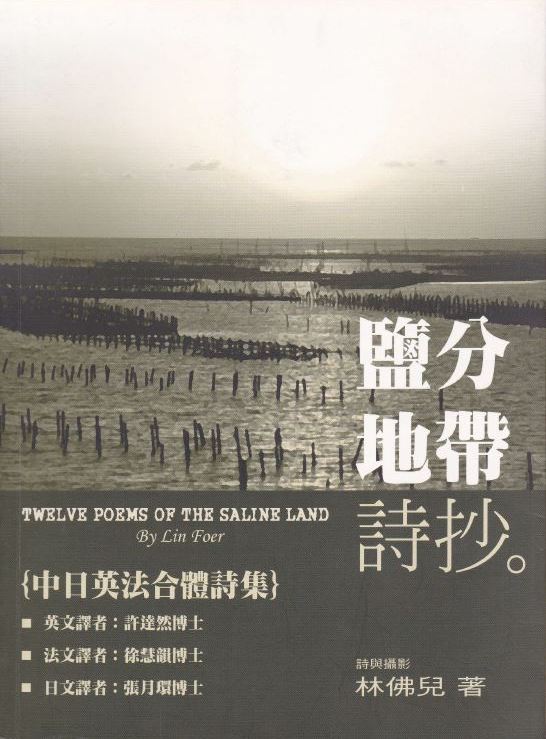

林佛兒的第三本詩集,終於在二0一三年八月亮相,書名《鹽分地帶詩抄》,為「中日英法合體詩集」,並有適配詩主題的攝影作品。詩配置外譯,《台灣的心》即請前輩詩人桓夫(本名陳武雄,另有筆名陳千武)日譯,全部二十五首,從台灣頭寫到台灣尾,乃至取材台灣海峽、澎湖群島,其中寫於一九八二年的<鹽分地帶>,成為《鹽分地帶詩抄》的濫觴。

在地緣關係上,鹽分地帶係指日治時期台南州北門郡所轄,包括北門、佳里、七股、將軍、學甲、西港等沿、近海區域。<鹽分地帶>一詩,以鹽為主軸,亦以鹽擬人(靠鹽討生活)。詩分五節,前後兩節各一行,第二、三、四節各六行,共計二十行,結構井然有序,詩意前後呼應。正如作者在《台灣的心》的「後記」說明其詩觀:「明朗的詩風,精巧的比喻,幽深的意象」,這三種對詩創作的自我要求,當可用來對照此詩所表現的特質:

未曾設想,我們是一群在地上被踐踏的人的鹽分

凝固以後

我們不同於黑臉煤礦

我們有雪白的皮膚

而煤深埋於地底下,我依附海崖

煤燃燒燃燒

我結晶結晶

雖然經過食道

但我們不僅是一隊礦物質

我們可詩可頌

可成為風景,也可化為長河

不曾間歇

我們貫穿了人類的胸膛

我們一直孳生也一直滅亡

在鹽分地帶

我們雖然粗糙,雖然卑微

但我們堅持

是一群永恆的自由顆粒

在貧瘠的土地上發光

鹽啊,鹽啊

此詩帶有宣示性的訴求意味,原發表於作者一九八二年三月三十日創辦的《鹽》雜誌創刊號,也因此,全詩二十行中有九行詩句穿插或冠上「我們」。這也讓我想起,白萩有一首名詩<雁>,全詩十八行有七行穿插或冠上「我們」,曾在二十世紀七0至八0年代的台灣詩壇帶動風潮。就詩論詩,類似用字過多重複,允宜有所節制。

《鹽分地代詩抄》相關題材,輯集十二首,每一首均配置英、法、日文翻譯,譯者分別是許達然、徐慧韻、張月環,原詩及三種譯本總計配置了四十多幀相片。附錄寫於一九六一年的兩首詩:<斑馬線>、<牆>,前者濡染當時流行的現代主義風習,混合具象、半抽象、抽象等語彙,致意象失聯、渙散,如第四節三行:「斑馬線是陷阱。而你必須赴之。以腳踩它。以心/觸它。如果你必須夢遊。那種戰慄。那種不願。/於是。你越踩上去。越怵目驚心。」此詩以第三節三行,表現的比較具體可感:「斑馬線很美麗。斑馬線有人趕死的打衝鋒。斑馬線/在等你,等你歸去。/而你知道。清清楚楚。斑馬線是陷阱」。後者是為柏林圍牆而寫,這道牆由東德共產黨政府所築,用來阻止人民逃往西德。詩中的媽媽被「禁錮在牆東(指東德)」,剛出嫁的女兒則在「牆西(指西德)」,作者透過女兒不斷呼喚媽媽,夾敘夾議地呈現親情被強制隔離的悲哀。這首八段三十六行敘事詩,有十五行出現「媽媽」,也有一些詞語重複使用,反而予人更逼真感人的效果,譬如第二節五行:

媽媽,那是一九六一年八月十三日

孩子們在星期日感到悲傷

青年們在星期日感到憤怒

老人們在星期日感到沉痛

媽媽!那是一九六一年,八月十三日

一九六一年八月十三日這個星期日,東德強行在勃蘭登堡門圍鐵絲網及築牆,將東柏林與西柏林阻隔成自由與不自由的兩個世界。作者採重疊複沓語句鋪陳出這一天,令人備感悲傷、憤怒、沉痛又無可奈何。同樣是二十一歲所寫的作品,前者趕流行,意象紛繁,難以構成完整的題旨,後者句句淺顯易懂,純樸的語言背後富含深意。

詩抄以〈鹽分地帶〉為卷首,其它依序是〈七股潟湖〉、〈孤單的位置〉、〈異鄉人〉、〈仙人掌與馬鞍藤〉、〈裸石〉、〈幽徑〉、〈盡頭〉、〈木麻黃〉、〈田野的白鷺鷥〉、〈西寮之西〉、〈西港大橋瞭望〉,從中可以看出,作者兼容並蓄取景、狀物、抒情、寫意。對照詩與影像的整體表現,筆者偏愛〈異鄉人(中文詩配圖)〉,詩分二節各八行:

那遠方二人的背影

不是荒野奇俠

他們面對夕陽

被美撞擊得手舞足踊

議論著美的顏色和角度

說與不說,無妨

他們是服膺於美學的

大地異鄉人

那枚紅通通的夕陽

不是幻影,遠看

像蛋黃渾圓而成熟

不是拋物線似的迎面而來

伊瞬間下墜到地球的另一邊

流浪復流浪

沒有悲愁,沒有感覺

他是宇宙自由派的異鄉人

第一節融合地景、地物、天體(夕陽)及擬態想像,第二節以夕陽擬人化,前者「那遠方二人的背影」,被型塑為「大地異鄉人」,後者「那枚紅通通的夕陽」,變成「宇宙自由派的異鄉人」不管是地球或宇宙的異鄉人,身心都是流動的、漂泊的。全詩的靈魂即在開頭那一句,如果沒有遠方二人的背影來襯托,整個畫面予人的觀感,將呈現另一番靜態之美,不過,想像的空間就無從產生富于創意的動態情境。

此詩可說以虛擬的想像取勝,但要歸功於先行捕捉到可遇不可求的畫面。欲使鏡頭上的畫面顯示出定格的動感,或許要將「像蛋黃渾圓而成熟」的夕陽,拉近特寫,再對遠方二人的背影,予以霧化模糊處理。有趣的是,這兩人只見三隻腳,右邊身材較高者呈獨立姿態,其左腳似乎被左邊那人的右腳遮擋,加上高者右手微舉,看起來頗有舉手投足之勢。這件合體作品,詩、影表現若符節合又各具特色,影像亦可媲美圖畫,誠是難得佳作。

〈幽徑〉描敘一條通往海岸的小路,由近而遠,路的盡頭,被兩旁林立縮小的電桿,開出一道微細的出口。前三節寫景,收尾轉為寫意:「幽徑必寂靜,而人必寂寞/起始與經緯/通往何處,命運已註定/這一堂幽幽的哲學課/天天在此上演」這五行,許是置身其間領悟幾許禪意,有感而發。〈盡頭〉重現昔日鹽田通路,透過孤獨的白鷺鷥,或覓食或張望鹽田回復潟湖景觀,那些消失了的通路上的輕軌車道、挑鹽工人沉重的腳步:「依稀在淚眼裡重現」這一句,隱含歷史現場回不去的斑剝記憶;圖中棄置的鹽道,在夕陽薰染下,土石與雜草均呈褐色,兩旁潟湖泛藍對襯,盡頭一片霧茫茫,彷彿通往幽緲的遠古。

詩能否揮灑自如,寫的到位,或可舉〈西寮之西〉第二節為例:

那天下午,我與牽手驅車去七股鹽田

天空破了一個大洞

風雨交加形成一個巨大的雨幕

在西寮,狂雨如箭矢

射在瓦片上如鼕鼕的鼓聲

射在航道上激起麻麻點點的水花

天地喧嘩,唯人靜默。

這七行詩句,前六行文字簡單像口語,作者摒除雕飾的語言,盡可能直覺直敘,還原當下真實的感受,第七行更形素樸、簡練,共同譜出天地交響樂,結束於畫龍點睛的「唯人靜默」。所謂靜默,豈非鬧中取靜。

同樣是原詩的配圖,林佛兒並非在風雨交加中拍照,而是攝取風雨來臨前的寧靜,惟已顯現黃昏之際風起雲湧,重雲壓境,天地交會處透出彤雲、霞光,大地暗沉沉,只有一彎溪流倒映天邊餘暉。這種自然營造的氛圍,對照詩中的風雨境況,可以想見其醞釀、布局之煞費苦心。

「一枚夕陽渾圓如橘/黃澄澄地懸在曾文溪上/倒影如鏡,把河水鍍上一層金箔」這三行引自〈西港大橋瞭望〉尾端,配置攝影作品〈落日溶金(西港)〉,詩、影交錯,那自然流露的光澤景色,或許出自創作者擁有一顆赤子之心。翻閱《鹽分地帶詩抄》裡的相片,取景黃昏影像占多數,這也算偏愛吧。詩抄封底的仿俳句:「十二月末梢/春遲而綠芽未萌/唯白雲來伴」及配圖,與鹽分地帶無關,而是作者偕牽手旅遊比利時古城布魯日的收穫之一,預告下一本詩、影集《我的俳句──布魯日倒影》伺機而動。筆者更加期待《重雲──林佛兒詩選》能早日兌現。

「轉載自<<笠>>詩刊第298期,2013年12月號」