一、前言

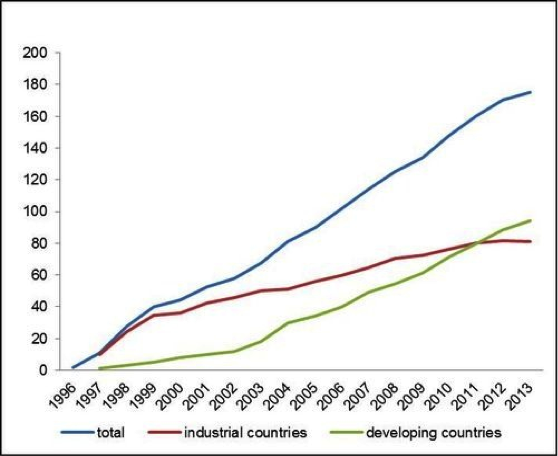

近年來GMO農作物種植面積快速增加(圖2-4-1),尤其是在2011年後,非已發展國家儼然超越已發展國家。即使是如美國、歐盟等已開發國家對GMO食品安全仍有相當大的疑慮,更何況是出產自發展中國家的產品,其安全性與品質更讓人憂心。

二、挑戰

台灣的黃豆與玉米均大量來自進口,面對GMO食品的衝擊,確保民眾食品安全乃為政府的首要工作之一。本文將基改食品所需注意的重要問題整理如下:

(一)食品安全(Food Safety)

1. GMO食品危害:世界上已有多篇研究指出GMO食品具有危害人體健康的風險,如Carman et al. (2013) 在長期以基改作物餵食豬的實驗中得到會引起子宮腫大及嚴重胃炎的結論、Kessler (2013) 根據Séralini科學家研究,指出被餵食基改玉米的大鼠有產生惡性腫瘤的現象、Pusztai (2001; 2002) 發現被餵食基改番茄的雌鼠有顯著的負面反應、Teshima et al. (2000) 研究顯示食用基改黃豆的小鼠有明顯成長遲緩的現象、Rowett Research Institute (1999) 研究發現基改馬鈴薯會導致老鼠的胰腺、肝臟致病與淋巴腫大等問題、⋯⋯。

2. 基因改造飼料與食物遍布:以美國為例,目前黃豆已有93%面積種植基改作物,玉米亦達90%,已開發國家GMO食品大多作為飼料,因此美國飼料有95%為GMO,市場上加工食品則有80%含有基改作物成分。至於台灣的現況:93%進口黃豆與90%進口玉米均為基改作物(經濟研究院,2014),大多作為食物而非飼料用,因此市場上充斥著含有基改成份的食品與食物。可見台灣充斥著基因食品安全的危機。

在今年年初(2015年1月24日)剛發表的論文(Hilbeck et al., 2015)中,歐盟科學家有感於目前大眾對基改食品的觀念有被廠商與政府扭曲的疑慮,認為對基改食品安全疑慮的負面訊息被過度隱藏與誤導,因此聯合300位科學家共同發表文宣,希望能喚起世人對基改食品安全的重視,他們提出以下幾點重要聲明:

A. 目前在學術界針對基改食品安全仍有疑慮,並未一致同意基改食品為安全的。

B. 目前的研究仍集中於動物實驗觀察,尚未進行流行病學上的研究。

C. 針對基改食品為安全可食用的報導是被過分誇大而非正確的。

D. 目前歐盟的研究並未提供可靠的證據顯示基改食品為安全。

E. 數以百計的研究都指出基改食品安全性有所疑慮。

F. 針對基改食品對生態環境所造成的風險,同樣處於評估階段,並未證實安全。

G. 全世界科學家都認為基改食品與作物是有風險的。

(二)環境生態(Environmental Safety)

1. 生物多樣性:基改作物重點之一為提升防蟲能力,也因此破壞了生態的平衡功能,防蟲基改作物大量栽種將導致生態食物鏈改變,並且造成物種多元性危害。

2. 對其他生物的影響(non-target effects):雖然防蟲的基改作物是針對特定物種的專一性而設計,但栽植後對生態產生衝擊,也可能同時對其他物種產生負面影響。

(三)社會倫理與政治(Eethical, Legal, Social Issues; ELSI)

1. 違反自然:人類嘗試扮演上帝的角色,違反自然演化的法則。

2. 基因改造動植物規範:如何制定有效的管理規範,針對執行基改動植物實驗的單位或廠商進行管理,以減少基改作物或食品對國家人民與生態的負面衝擊。

3. 基因改造食品標示:應清楚標示含有基改成份的食品,維護消費者知的權利。

(四)國際貿易(Trade)

1. 破壞國家生態系生物多樣性:引進外國基改作物的種株或技術對本國生態系與環境特殊性造成區域性影響,必須加以有效的規範與管理。

2. 基因改造觀賞用動植物進口:除了大量進口的基改作物以外,還有景觀用植物需要注意,以免造成管理的漏洞。

3. 國外核准食品威脅國內健康:前文提及目前開發中國家種植基改作物已大量增加,對於這些國家核准的食品之安全性與嚴謹度需要加強重視。

本文除了以上所提到的問題外,下面幾點亦需特別重視:

A. 健康:基因遺傳學(genetics)與超遺傳學(epigenetics)需特別注意,必須以基因尺度研究基改食品所造成的衝擊。基因表徵分為顯性與隱性,隱性基因表徵具有負面衝擊的風險,也需要特別注意。

B. 環境生態:在基因尺度的基礎下,基改食品流通所造成的基因碎片散佈於環境中,經過病毒的拾取與再生,可能造成新型態的生態浩劫。

C. 檢驗:以目前的科技水準,許多精煉後加工食品的基改成份難以檢驗,造成管理上的漏洞。

三、對策

雖然目前國內衛福部已訂有「食品安全衛生管理法」與「基因改造食品安全性評估方法」來針對基改食品進行管理(食藥署,2015),但法規尚未完備,國內相關技術也有待發展。因此,除人民與政府的基因食品安全與環境生態教育外,必須進行一系列有系統的配套措施,以確保消費者食的安全。

1. 政策:建立以無GMO家園為原則的限制性GMO管制政策(科技研究與檢查)。

2. 立法:成立基本法,並聯合農業部、經濟部、衛福部、環境部與科技部等相關部會明定其權責。

3. 成立專責組織:管理各相關部會之負責單位執行。

4. 成立國家研究所:在各相關部會針對其負責範疇進行研究。

5. 消費市場:強制標示含有GMO成分的食品。

四、結語

台灣目前已有大量基改食品在市場流通,所以未來必須秉持「以無GMO家園為原則的限制性GMO管制政策」,配合前述的配套措施,並包括人民與政府的教育,更謹慎的管理台灣基改食品的進口與使用,以確保國民健康與生態環境安全。

資料來源:ISAAA, 2013

圖2-4-1、1996-2013年GMO基改作物種植面積發展情形

參考資料:

1. 台灣經濟研究院,2014。基改食品標示制度對經濟及產業之影響評估。

2. 食藥署,2015。基因改造食品管理專區。

3. Carman et al., 2013. A long-term toxicology study on pigs fed a combined genetically modified (GM) soy and GM maize diet. Journal of Organic Systems, 8(1) 38-54.

4. Hilbeck et al., 2015. No scientific consensus on GMO safety. Environmental Sciences Europe.

5. ISAAA (International Service for the Acquisition of Agri-Biotech Applications), 2013. Brief 46: Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops: 2013.

6. Pusztai, A., 2001. Genetically modified foods: Are they risk to human/animal health?

7. Pusztai, A., 2002. Can science give us the tools for recognizing possible health risks if GM food?

8. Rowett Research Institute, 1999. Website

9. Kessler, B., 2013. Seralini's ominous GMO study touts new supporters. Green Right Now

10. Teshima R., Akiyama, H., Okunuki, H., Sakushima, J-I., Goda, Y., Onodera, H., Sawada, J-I. and Toyada, M., 2000. Effect of GM and non-GM soybeans on the immune system of BN rats and B10A mice. Journal of Food Hygiene Society of Hapan, 41, 188-193.

農業新政研討會(2015.04.25~26)

主辦單位:新境界文教基金會、台灣農業產學聯盟