本書特色:

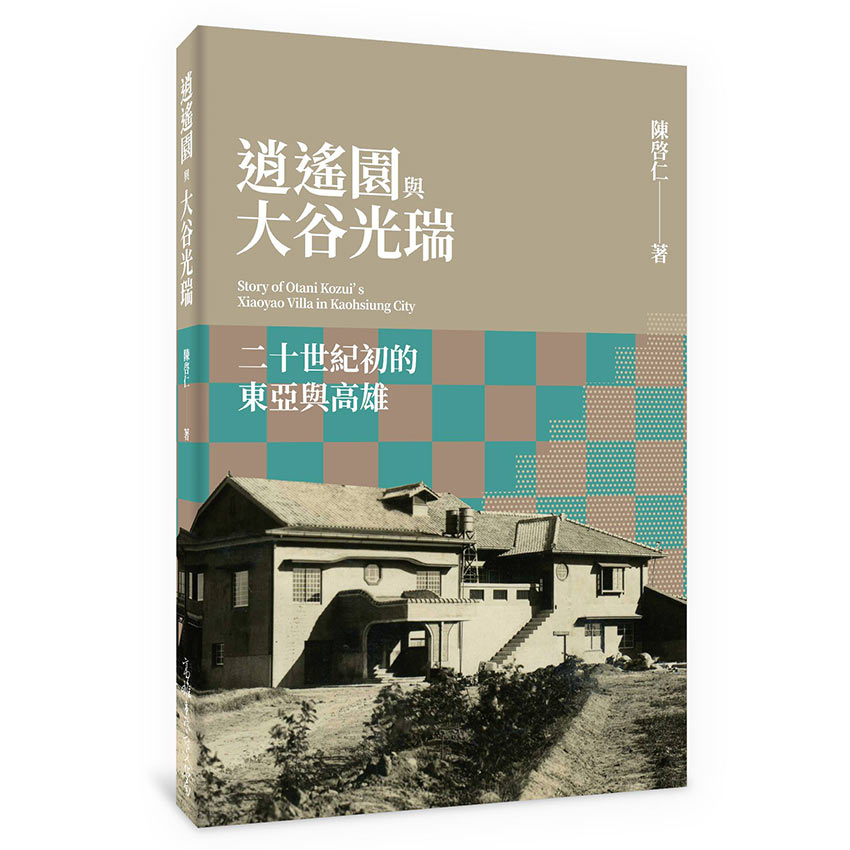

◎ 本書完整記錄近20年來,逍遙園重新被發現到修復的過程,這段再現文化資產的歷程。

◎ 修復與研究團隊在缺乏原始資料的情況下,利用各種文獻、資料與研究,解開逍遙園建築的面貌,完成這幅歷史拼圖。

◎ 除了建築本身的謎團,逍遙園的主人─大谷光瑞更是20世紀初期東亞史上的重要人物,他的生平經歷正是修復逍遙園的重要線索。

◎ 帶著這本書參觀逍遙園,不只能夠看到建築本身的細節與特色,更能夠看到80多年前東亞與高雄的歷史。

撫今追昔:高雄百年中的逍遙園

文/陳其邁(高雄市長)

1940年,西本願寺第22代法主大谷光瑞在高雄大港埔啟用了以逍遙園為核心的大谷農園,在歷經日治、戰後歲月的興衰,隱沒歷史洪流80載,如今在高雄百年的時刻得以重生,特別具有意義。

回想我與逍遙園的緣份,在2016年擔任立法委員時期即曾與關心此處的專家學者一同造訪。猶記當時建物雖部分已崩落毀敗,但仍難掩和洋折衷風格的細緻美感,令人印象深刻。我持續關心著逍遙園,並支持文化局爭取文化部的修復預算,期待有大放異彩的一天。

逍遙園十多年的重生之路坎坷艱辛,但在社會各界及日本友人的協助下逐漸撥雲見日。在爬梳屋主及建物興建的史料中發現,逍遙園所走過的80年足以見證高雄城市百年發展歷程。

1920年,臺灣實施地方制度改正,高雄之名誕生,隔年也啟動了高雄的都市計畫。透過鐵路車站與運輸逐步擴大都市範圍,帶動高雄市整體向東發展。而1940年逍遙園選擇在當時最具發展潛力的大港埔落腳,正足以說明高雄都市規劃發展的腳步。

「逍遙園」的主人,身為日本華族的大谷光瑞,1930年起在臺灣總督府的支持下,從南到北,踏查了臺灣各地的熱帶蔬果、水產與林業等產業項目,寫出了《臺灣島之現在》一書,並在高雄建造大谷農園實踐熱帶農業試驗工作,反映出日本以臺灣為基地,拓殖全東南亞地區的大時代背景,而高雄位居「南進基地」的關鍵位置。

80歲的逍遙園,歷經日治時期大谷光瑞的海外別邸、民國時期行仁新村軍醫院宿舍等不同階段,隱沒在眷村多年卻在眷村改建政策下重見天日,並修復再現豐富城市的文化底蘊,這正是文化資產保存的當代意義。

歷史可以鑑往知來,惟有瞭解我們身處歷史長河的位置,才能有信心與勇氣迎向更多的未知與挑戰。本書透過逍遙園的興衰與重生,呈現高雄百年的城市變遷。期許逍遙園承繼迷人的歷史故事,成為高雄的未來願景中的新亮點。

作者簡介

陳啟仁 瑞士洛桑聯邦理工學院(EPFL)工學博士,專攻木建築,隨歐洲木建築權威德籍教授Julius Natterer研習工程技術,及法國著名建築教授Roland Schweitzer研習建築理論及設計。研究專長為木構造建築、古蹟與歷史建築構造、聚落保存與再發展等。

現任國立高雄大學建築學系專任教授、國立高雄大學教務長、國立高雄大學永續居住環境科技中心主任、臺灣木建築產業研究院協會理事長。