前言:大稻埕人文薈萃,匯集各式各樣的商業與娛樂,也是台灣藝術家們聚集的場所,成為文人展演生命的舞台。

對謝里法來說,大稻埕更是他童年生活的故鄉。

他撰寫《日據時代臺灣美術運動史》時發現,許多文化運動都是在大稻埕裡出現的,讓他開始想寫一部以大稻埕為背景的小說,以他最熟悉的美術為主題,角色們自然而然的也是他所研究的藝術家群,這就是《紫色大稻埕》,還有在此基礎之上發展的《變色的年代》。

旅居法國巴黎學習美術的謝里法,在異鄉開始思考自己藝術的原鄉究竟為何?形式、技巧是可以在異國學習的,但是藝術家需要擁有自我創作的獨特靈魂和養分,沒有文化母源,無法成就真正的藝術品。於是他開始回頭認識台灣的歷史、文化,在鄉土中,重新肯定土地、自我與創作的價值。希望藝術不單只有在學院之中,而是將藝術家精采的人生經歷帶到一般人面前。

以下便是謝里法在台北醫學大學「人文與藝術講座」,分享的台灣最富人文氣息、紫氣縈繞的大稻埕時代。

大稻埕太平通,是新美術運動埘畫家們的重要根據地。圖/《天下文化》提供

大稻埕茶行滙聚,圖為主石鐵臣所繪,婦女在茶行走廊撿茶畫面。圖/《天下文化》提供

走進人文薈萃的大稻埕,尋找台灣畫壇充滿豔麗紫色的藝術歲月

我是在日據時代的大稻埕出生,當時恰逢二戰末期,尤其是我進小學的那一年,戰況激烈,幾乎每天都有飛機來轟炸,因此,全家離開了大稻埕到鄉下避難。

不停的流離、逃難,直到我讀小學二年級快升三年級,戰爭才結束。當我再次回到大稻埕時,街區有一半就像廢墟一般,所幸我們家還完好如初。

我的童年在大稻埕度過,小學念太平國小,當時學校附近全是稻田。有一次老師帶我們走路到孔子廟校外見習,沿路經過的是一大片的稻田。

人文薈萃地:大稻埕、蒙馬特與格林威治村

後來師大美術系畢業,到巴黎學雕塑,從1964年待到1968年,共四年時間;接著,又飛往紐約當一名專業的畫家,直到1988年才回來台灣,因此,我常常拿大稻埕跟巴黎或紐約做比較。

大稻埕的「埕」通常指廟外頭演戲、聊天和賣東西的廣場,而「稻埕」就是割稻後,把稻子拿出來曬太陽的場地,大稻埕是古時候留下來的地名。

巴黎有個叫蒙馬特(Montmartre)的地方,Mont在這裡指小山丘。十九世紀末到進入二十世紀,在蒙馬特聚集了許多藝術家,包括畫家、詩人、音樂家、戲劇家與文學家等,他們來自各國,聚在一起討論交流,進而推展出新的藝術思潮。

後來,我到紐約,那裡有一個格林威治村(Greenwich Village),美國人簡稱它為Village。紐約人視格林威治村為拉丁區,據說那一帶的紐約大學,文學院學生都學拉丁文,會講些拉丁語。格林威治村在二十世紀初就跟巴黎一樣,聚集了很多藝術家、文學家、詩人等。

台北大稻埕就像是巴黎的蒙馬特,或紐約的格林威治村!

大稻埕聚集了從日本留學回來的藝術家,把東京藝術家的生活方式也帶回台灣,經常在咖啡廳閒談藝術、政治等,形成一個新的文化,進一步去推動文化運動,後人稱它為「台灣新文學運動」或「台灣新文化運動」。

三個相類不相似之地

我曾想過,把大稻埕的「埕」、蒙馬特山丘的「丘」(Mont)、格林威治村的「村」(Village),這三個地方連結在一起,可以互相對照來看,或提案給台北市文化局籌劃一個展覽。可惜的是,無論台北市文化局或台北市立美術館,皆未能仔細思索三者比照的可能性。

這三個地方,我想可以這樣做比方:巴黎羅浮宮裡,有一位具代表性的美女「蒙娜麗莎」,紐約則是「瑪麗.蓮夢露」,她們各自屬於當地文化,代表獨特的文化氣質,至於大稻埕,則有代表台灣宗教信仰的「媽祖」。

巴黎藝術表演的代表是歌劇,紐約則讓人想到美國文化的西部片或百老匯秀,台灣以歌仔戲為大稻埕的演出代表;在習慣方面,巴黎人叼菸斗,紐約人嚼口香糖,台灣人則是咬檳榔(不要把檳榔看得低俗,檳榔是台灣獨特文化);飲料方面,巴黎人喝香檳,紐約人喝可口可樂,台灣人泡茶。

大稻埕的五種代表氣味

接下來,我們將目光集中來看大稻埕:

大稻埕到底有多大?如果騎腳踏車,從北門一直往北騎,假設沒有紅綠燈、也不塞車,認真的踩十五分鐘可以到達台北橋;另外再找一條從西到東橫向的路,假設從淡水河岸開始,沒有紅綠燈且不塞車,順著民生西路騎十五分鐘可以抵達雙連,接近中山北路。

如果以縱橫兩條線的交界點為軸心,然後畫一個圓圈,圓圈的範圍裡就是大稻埕。

記得三、 四歲時,祖父帶我在大稻埕散步,這一路上總會聞到五種味道:

第一種味道是茶葉。大稻埕聚集許多茶行,門前有婦女圍著在「撿茶」,即是把雜質挑掉,留下較好的茶葉。因此,只要聞到茶香,我就知道自己身在何處。

第二種是漢藥。漢藥就是當歸、人參、肉桂等中藥材。我家後面是乾元藥行,天天聞到漢藥的味道,特別有感情。

第三種味道是南北貨。從唐山進口的香菇、木耳、火腿,還有肉鬆之類的味道。

第四種味道是製作棺材時新劈的木材味,也有它的「香」味,這在永樂町就有好幾家。

第五種聞不到,叫粉味。

小時候聽說大稻埕小巷到處是藝旦間,有很漂亮的藝旦在裡面工作─陪男人談戀愛。為什麼說陪談戀愛呢?當時的社會雖沒有自由戀愛,但可以用錢買戀愛,所以她們是職業選手,受過訓練去跟男人談戀愛。

那些當藝旦的女孩,從十三、 四歲開始培訓,十五、 六歲當藝旦,到二十七、 八歲已經變成老藝旦了,換成她們像媽媽一樣培養下一代,幫助藝旦從小學習畫畫、寫詩、寫字、彈琴等才藝,培養文藝氣息。

當時年輕人的結婚對象都是作媒而來,男人們並無戀愛經驗就結婚了,如果回頭再跟自己的太太談戀愛,感覺似乎不太對勁,於是,他們用錢去跟陌生的女人從頭談起,形成充滿粉味的藝旦文化。

郭雪湖《南街殷賑》(上圖)、《圓山附近》(下圖)。圖/《天下文化》提供

繁華似錦:永樂町與太平町

談大稻埕的歷史,不能不提兩條街:一條是現今的迪化街,另一條是延平北路。前者是舊的街道、後者是新的街道。迪化街在日據時代叫作永樂町,之前,有更老的名字叫做中北街、中街、南街,從滿清時代便有了。

前輩畫家郭雪湖1曾住在這一帶,當時他畫了一張很有名的畫作〈南街殷賑〉。此畫記錄了大稻埕霞海城隍廟節慶時的熱鬧街景,雖非繪畫技巧很好的作品,但因記錄時代軌跡,除了藝術價值之外,還有歷史意義。

另外一條街是延平北路,早期稱作太平町。清朝時並無這條街,還是片稻田。日本人來台後,從北門口建一條大道直通台北橋,這條大道那時被認為是台灣最寬的道路。

永樂町的店面,有賣茶的、賣藥材的、賣棺材的、賣南北貨的,還有戲院、鐘錶店、麵店等,販售的都屬於傳統生意、充滿台灣味的東西。

可是太平町就不一樣了,像是西藥店、西醫診所、電影院、咖啡廳、書店、冰店、婚紗店、洋裝店等,所有新行業都在那邊。

永樂町街道上的房子,結構主要為並排的長條型,從店面走進去,可以看見一條貫穿屋子前後的長廊,以前人將它分成「前落」、「中落」、「後落」,然後有一個後門出去到另一條小街。

前落是做生意的地方、中落給雇員居住,後落則是主人的家居所在。

永樂町的傳說

永樂町有許多富有戲劇性的傳說,像當時很有名的義盜廖添丁,從這間建築翻到那間建築,這種劇情在永樂町的房子最能發揮,後來有人拍戲時就利用此地建築當布景。

永樂町還有一位拿著琵琶彈唱的藝旦,小時就聽說她很有名,因為爭風吃醋,被人施「符」陷害,鼻子爛掉了(我想其實是梅毒的關係吧!)。她唱歌為了勸人為善,我讀大學時,仍經常看見她在我家門前唱歌。

當時的永樂町處處可見老藝旦,就像清末北京城的老太監,這是我對大稻埕的印象。

蓬勃的流行文化

台灣知名的作詞家李臨秋,他最有名的歌曲是〈望春風〉,當時他在我家附近的永樂座門口負責收門票。永樂座的「座」就是戲院的意思。他矮矮瘦瘦的,不引人注意,長大之後我才知道很多歌曲都是他寫的。

台灣光復初期,有部連續劇《破網補情天》(當時舞台劇在戲院以連續劇方式每天演出),戲裡搭配的歌曲〈補破網〉就是李臨秋寫的。

歌詞裡有「漁網」和「希望」同音,網破了,就沒有希望,只得補破網,但補了又破,破了又補,是非常悲傷的一首歌。

這部戲的女主角名叫寶秀,每天晚上,當戲演到一個階段,寶秀就會出場獨唱這首〈補破網〉,接著有緊張的劇情出現,武打場面打完以後才散場。

當時的永樂座戲院有一種「戲尾」文化,即戲接近尾聲時,讓人免費進場看最後十分鐘。我經常在這時溜進去看戲尾,看完後才回家睡覺。

可惜我小時候不認識李臨秋,反而到國外聽聞許多人討論他,聽起來有如大稻埕的大文學家,那時正是大稻埕的全盛時期。

獨領風騷的藝術家

我寫小說《紫色大稻埕》,一開始先找了四個人任主要角色,分別是李石樵、郭雪湖、陳清汾、顏水龍。

原本並未打算寫楊三郎,因為此人作品不太出色,但小說劇情發展過程中,楊三郎不斷冒出來搶鏡頭,凌駕於其他角色,他的戲碼反而多起來。

我首先想寫的,其實是郭雪湖,他是台灣所有畫家裡,跟我關係最親近的一位,尤其因為他是畫大稻埕的畫家。

第二個角色是陳清汾,他父親是大稻埕財主陳天來,家中開茶行。

當時陳家在大稻埕擁有幾棟有名的大樓,雖然那時的高樓不過三、 四層樓,前述的永樂座便是陳家的。除此之外,他們在太平町也有一間電影院「第一劇場」、酒樓「蓬萊閣」,本家「錦記茶行」是棟很漂亮的巴洛克式房子。

但現在第一劇場、蓬萊閣都已經拆掉,非常可惜,這麼美的建築,拆得連門面都不見了,反而其後蓋的房子普普通通,無法引起路人注意。

陳清汾是台灣第一個到巴黎遊學的畫家,在當時非常稀罕,小說一開始他的戲最多。第二個是顏水龍,比陳清汾晚一年去巴黎,回來之後成了台灣第一位手工藝家。

感受法國文化精神

現在到巴黎可以搭飛機,但以前必須坐船再轉搭火車。

例如顏水龍先從東京坐船到韓國釜山,由釜山搭火車到瀋陽,從瀋陽搭滿鐵(南滿洲鐵道)到海參崴,從海參崴搭西伯利亞的東方快車,全程兩個多星期,最後一站才抵達巴黎。

坐過東方快車的台灣人,不只顏水龍,另一位是謝雪紅,她是台灣共產黨發展過程很重要的一個人,她到莫斯科受訓時,就是搭乘東方快車。

還有一位是蔣經國,我想他到俄羅斯也是搭東方快車吧!

顏水龍的老師岡田三郎助告訴他,到了巴黎需先了解印象派,才能掌握法蘭西文化的精神,並且教他喝紅酒、和拉丁女人交往..。法國有句話說:沒有鬍子的吻,就像沒有沾鹽的蛋,沒有味道。所以法國男人一定要留鬍子,是所謂拉丁情調。

打入日本帝展的本土畫將

另外一個角色是李石樵。

李石樵未曾去過巴黎,但他是台灣畫家裡的標準學院派。

郭雪湖只有小學畢業,不是學院出身;陳清汾雖到過巴黎,學院派的基礎仍比較弱。只有李石樵是真正的學院派,基礎功力非常扎實,因此在東京美術學校畢業後,能參加帝國美術展覽會,亦即日本的全國美術展。

他的作品連續入選三次後,不再需要通過評審,已經具備審查委員資格,這在帝國美術展覽會裡是一種榮耀。

《紫色大稻埕》的年代,有兩位名人都叫做楊三郎,其一是黑貓歌舞團裡的楊三郎,表演時會唱歌、演短劇、跳舞、吹樂器,還寫歌詞,當時這個楊三郎比較有名。

而畫界的楊三郎只有畫家才知道,很多人以為黑貓歌舞團的楊三郎跟畫家楊三郎是同一個人,其實是完全不同的人,常令畫家楊三郎十分不高興。

畫家楊三郎的活動力很強,他在日據時代組織了台陽美術協會,並領導這個以畫家為主的團體。

有人說假如沒有楊三郎,台陽美術協會大概兩、三年就解散了,正因為他的堅持,維持了八十多年至今依然繼續,這是他對台灣美術的貢獻。

而不管楊三郎的畫藝如何,歷史的肯定和他在美術史的重要性,無人可以否認。

李石樵是第一位以台籍身份獲得免審查資格殊榮的畫家(上圖)。他為當時重要藝術贊助者楊肇喜畫的家族群像(下圖)。圖/《天下文化》提供

1937年台陽美術協會至台中舉行移動展合影。後排右一為楊三郎、右二為李石樵。圖/《天下文化》提供

躬逢台灣美術黃金時代

郭雪湖也有他的重要性,如果沒有郭雪湖,台灣美術便非今日樣貌,因為他在1928年的台展中所畫的〈圓山附近〉一作,的確為台灣的東洋畫推進了一大步,被譽為「雪湖畫派」,日後更被寫成「台灣畫派」。

郭雪湖與我的關係頗密切,我認識他家每個人,有趣的是,我們是一個個分別認識的,認識之後才發現他們竟然是一家人。

郭雪湖住在我家附近,他太太林阿琴與我表姊是同學,經常到我家玩;他的大女兒郭禎祥是我大學學姊;他媳婦李渝在大學二年級時,曾到我老師孫多慈教授的畫室學畫,我當她助教。

某一天,我在路上碰到李渝,跟她同行的男生叫郭松棻,一問之下,才知是郭雪湖的兒子。

郭雪湖畫的那張〈南街殷賑〉是一幅長型直立的膠彩畫,最左邊畫的是我出生的家,如今房子已經拆掉重蓋,賣給光泉公司。

我與美術史的關係、我跟大稻埕的關係、我和郭雪湖的關係,皆有非常奇特的連結。

正因為有這些奇特的環節,我才想將它寫成一部小說,寫出當時每一位畫家個別特質,寫出他們的口氣、他們的體態、他們的動作、他們的生活習性。

我相信全台灣大概沒有一個人,可以拿一枝筆將日據時代美術運動的地點、畫作與畫家同時有連結,只有我可以這麼幸運。

1973年,距離寫《紫色大稻埕》約40年前,我已著手先寫《日據時代臺灣美術運動史》。這本書的起心動念,是因為1970年代初期,留美學生發起保釣運動,啟發我整理台灣歷史的想法。

我約了多位朋友,原先構想是大家分別撰寫台灣文學史、台灣建築史、台灣音樂史等。

例如李雙澤,他專門研究台灣建築史,可惜才剛蒐集完資料,就因游泳救人發生意外去世,而未能成書。好友李乾朗15接下棒子,寫成了第一部台灣建築史。其他的在幾年之內大多未能如願完成,只有我完成了台灣美術運動史。

用「台灣美術運動史」,而不稱「台灣美術史」,是因為台灣美術史跟台灣美術運動史不同。

美術史隨著時間過去,會有新的事件發生,可以一直寫,完全沒有終站。

運動史不一樣,它有始有終,有目的或理念推動著,如書中提到的台灣新文化運動,含括許多活動,如民主運動、人權運動、新戲劇運動、新文學運動等。

重要藝文舞台:山水亭與波麗路

日據時代台灣新文化運動的發生場景多集中在大稻埕,其中最重要的兩個地方,分別是「山水亭」與「波麗路」。

「山水亭」老闆王井泉16雖是開餐廳的商人,但對文學藝術充滿熱情,大力支持各種人文活動,許多文人都因此聚集在他的餐廳裡。

他就像文人們的保母一樣,稱文人為「文化仙」,有張桌子專門留給前來的文化界人士,進門來吃飯從來不用買單。

如今台南的台灣文學館裡,陳列一幅台灣文學年表,曾看過有他的照片,可見此一階段王井泉所受到的肯定。

1934年,廖水來將開一間西餐廳,要王井泉贈送他一套唱機,聽說那是當時台北市最好的音響,王井泉並附送他一張唱片〈波麗路〉,是法國音樂家拉威爾所做的一首交響樂曲,廖水來就用此為餐廳命名。

「波麗路」西餐廳最有名的是鴨子飯,據說燉得相當好吃。這道菜是陳清汾從巴黎學回來的,他教會波麗路大廚煮這道鴨子飯,之後就一直出現在餐廳菜單上。

波麗路還是一個相親場所,有友人告訴我:他的祖母、母親與大姊,一家三代都在那裡相親成功。

據說以前餐廳椅背並不高,但某次有人正在相親時,男方越過椅背,看到隔壁桌的女生更漂亮,而轉了念頭,為防止相同的情況再發生,老闆廖水來把椅背加高,隔成獨立小空間。

波麗路餐廳也是當時藝術家聚集的地方之一,從國外回來的青年人都群聚在這閒談,可以說是因為在這咖啡廳交流,才使台灣民眾的思想愈來愈開放。

當年人文薈萃的「山水亭」(上圖)和「波麗路」(下圖)。圖/《天下文化》提供

李石樵為兩任行政首長畫像

《紫色大稻埕》裡寫到幾位不是畫家的日本人,其中一位是台灣總督長谷川清,曾請李石樵到總督府替他畫像。

李石樵當時約30歲出頭,一開始十分緊張,沒想到長谷川清見面第一句話就說:「我最羨慕的,就是你們東京美術學校的學生了。」

原來長谷川清就讀士官學校,當士官學校學生操練時,每次經過東京美術學校窗外,就想像學生在畫模特兒的情形。經長谷川清這麼一講,李石樵頓時輕鬆起來。之後,李石樵每次去總督府替長谷川清畫像時,彼此都在講黃色笑話,我憑想像把這一段寫進《紫色大稻埕》裡。

當然,我不知道這些黃色笑話的內容,只好編了幾個給書裡的李石樵說。等到我又寫了《變色的年代》,講總督走了之後的台灣,陳儀是當時台灣省行政長官,他也請李石樵去畫像。

陳儀雖然留日,跟長谷川清同一間學校畢業,兩人的職位都是台灣最高行政長官,娶的都是日本老婆,同樣用日本話與李石樵交談,但從書中的描述,可以明顯看出陳儀跟長谷川清不同,我想那就是文化差異。

當然,我沒聽到他們的對話,只是後來聽說,某次李石樵從總督府出來後,去山水亭吃飯,他一看到王井泉,竟然當場哭了起來,沒有人知道他為什麼哭,也不敢問,到現在還是一個謎,我也一直都沒找到答案。

九十歲「少年人」

關於台灣畫家中所謂的「台展三少年」,1927年在台舉辦美術展覽會,東洋畫部只有三個台灣人入選,分別是陳進、林玉山、郭雪湖,且三人都不滿20歲,所以報紙稱之為「台展三少年」。

早年我在《日據時代臺灣美術運動史》寫到此事,許多人更正我說,當初根本沒有所謂的「台展三少年」,是我編出來的。

我想了一下,好像的確是我自己亂編的,但後來李登輝出來當總統時,指定要見這三位當年入選美術展覽會的畫家,報上以「三少年」稱之,九十歲的老畫家從此以「少年人」一起走進歷史。

水火同行,開展台灣新美術

我在書裡還寫到林玉山與郭雪湖的初次見面,那是一個非常有趣的場景。

當時郭雪湖想要為參加展覽的作品取材,專程到阿里山寫生,他下山後,來到嘉義有名的「美街」,看到一個年輕人在裱畫店裡,便進去與他聊天,才知道他也想參加展覽會,兩人聊得十分盡興。

後來郭雪湖的作品入選了,一到展覽會頒獎典禮現場,又碰到那天裱畫店裡的年輕人,原來他的作品也同時入選。

郭雪湖最早的名字是郭金火,林玉山的乳名叫金水。一個金火、一個金水,兩個人就這樣一輩子走在同一條路上,是台灣新美術的先行者。

「水牛」是林玉山重要的創作題材。圖/《天下文化》提供

不同時代與國家,一樣的身分矛盾

大稻埕在日據時代是相當國際化的地方。

除了太平町與永樂町,鄰近還有一個叫作港町20的地方,即今環河北路一帶,當時港町住了許多外國人經營洋行,而迪化街則住了不少唐山人,有一個地方叫做中華會館,住的多是經商的華僑(唐山人)。

當時的總督府讓台灣島上的人選擇,願意住下來就當日本人,如不願意,可以回去原鄉當中國人,有人不願意回國、又不肯入籍,但想留下來,便被當做華僑,以福州人、廣東人居多。

我小時候的迪化街一帶,有好幾種不同語言:一種是福州人講福州話,還有福州人講不流利的台灣話,當然也有講得很流利,卻帶著很濃的腔調;後來又有一批從溫州到台灣的人,他們剛開始不會講台灣話,但時間久了,所講的台灣話再也聽不出原來的口音。

還有來自漳州、泉州或南安的人,講的也是閩南語,但口音一聽就知道不是當地人。

書裡有一個角色名叫任瑞堯,不到一歲就來台灣,與郭雪湖先後拜師蔡雪溪,兩人非常要好。但盧溝橋事變後,家人認為他的唐山人身分沒有辦法住在台灣,因此決定回到中國,改名任真漢。

回去前,他將所有繪畫材料送給郭雪湖,郭雪湖得到這一大筆材料,就決定畫比較大尺寸的畫去參加台展。

任瑞堯學畫之後,雖順利進入台灣畫壇,卻又不是完全的台灣人,遭遇到認同的問題,內心有很大的矛盾。

書裡另一個碰到同樣矛盾的,是日本人立石鐵臣,他在台灣出生、長大,投入台灣人的活動,卻因此受到日本同胞排擠;而台灣人雖然表面上把他當好朋友,背地裡卻說他「臭溝仔」(與「臭狗仔」同音)。書裡對他們這種心理矛盾有較深刻的描寫。

一封信重搭友誼橋梁

為了尋找當年的任瑞堯,我給香港雜誌《七十年代》寫了一封給任瑞堯的信,他很感動,沒想到離開畫壇四十多年,竟然還有晚輩記得他。

任瑞堯回了我一封很長的信,同樣登在《七十年代》,信裡面回答我所有的提問。當時他已改名為任真漢,意思是「真的漢人」!

後來郭雪湖到中國見他,兩個多年未見面的朋友,因為我的一封信,而重新聯繫上,他十分感謝我。

如果我沒有冒昧的寫這封信給他,郭雪湖應該就找不到他了。因此,我心裡想:也許我在寫文章的同時,又在扮演另一種重要的角色。

一張好畫就足以進入美術史

又好比我在書裡提到薛萬棟,起因是從郭雪湖給我的一本台展圖錄中,發現他的作品,覺得他畫得很好卻沒有名氣,所以在《日據時代臺灣美術運動史》把他寫進去,記者看到後,就去訪問他。

作品已被人忽略長達數十年,又有機會重新把畫拿出來展覽。

他雖非學院出身,能畫出一張好畫,因緣際會讓他進美術館,是台灣美術史的一個特例。

《紫色大稻埕》出版後意外獲吳濁流台灣文學獎,那時我已經七十多歲,是文學界最老的新人,這是我人生中很得意的一件事情,因此經常拿來向人誇耀。

至於我為什麼用「紫色」形容大稻埕?每次演講到最後,大家一定會問。但我每一次的回答都不一樣,看當天想到什麼就講什麼。

有時候我講得很好,大家為我鼓掌,有時候講得不理想,大家還會為我更正或補充。

我後來覺得聽眾解釋的,反而比我自己想得更好、更有意思,便都接受了。

其實,以台灣來講,紫色是很少使用的顏色,台灣畫家用紫色的也不多,大家可以盡量想像紫色到底是怎樣,多想幾次便發現紫色有無限想像空間。

從紫色寫起,我又寫了《變色的年代》和《原色大稻埕》,後者是我個人的回憶,《紫色大稻埕》是以小說的筆調來講台灣美術歷史,讓台灣畫家們從史料裡走出來,人們可以用不同角度閱讀歷史,也讓台灣美術史更活靈活現。

台灣美術的三國演義

有人說《日據時代臺灣美術運動史》是美術的《三國志》,那麼《紫色大稻埕》就是《三國演義》。

在我朋友當中讀過《三國志》的沒有幾人,卻沒有一個人不讀《三國演義》,我寫《紫色大稻埕》,只是想寫一本大家都想讀的書,讓大家讀過之後,可以將這段美術史的人物全都記下來。

後來《三國演義》一再被搬上螢幕,沒想到《紫色大稻埕》出版不到十年,也有影視公司將之寫成劇本,在電視中播放,全出乎我意料之外。

大稻埕是早年台灣商業、文化、娛樂中心,開啟了一個台灣美術運動的黃金年代。圖/《天下文化》提供

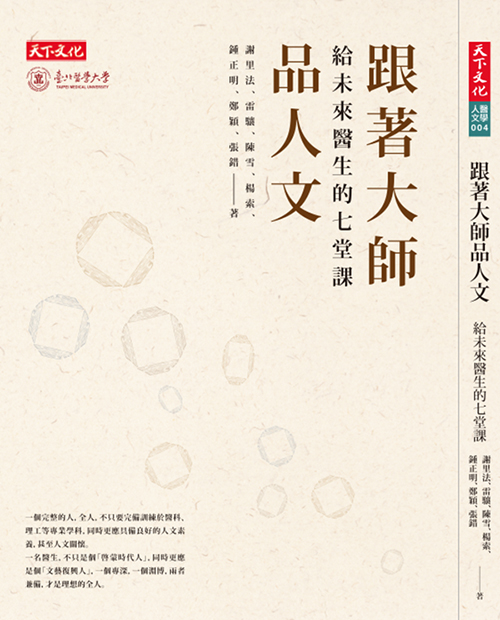

本文摘自《跟著大師品人文》

「理想的火花,永不熄滅-謝里法 重現台灣藝術家的青春盛世」一文

從「紫色大稻埕」跟著大師品人文 - 謝里法 談藝術與創作的真諦

從「紫色大稻埕」跟著大師品人文 - 謝里法 談藝術與創作的真諦

延伸閱讀:

《跟著大師品人文/聽雷驤說「故事」,每一個都是久別重逢的人生》

《跟著大師品人文/陳雪談「戀愛」:是一個面對自己的過程》