前言:

看到本報〈林義雄本週六再出發 新店行腳提三大訴求〉之文,其中一段提到:「據悉,最近林義雄從愛沙尼亞獨立的紀錄片當中,發現音樂也是凝聚共識很重要的媒介,因此他採用馬偕博士的詞『最後的住家』,邀請何家駒譜曲,同時請聲樂家阮文池來教唱,希望未來在主辦活動,仍凝聚大家的感情和共識。」

趕緊寫一封信給蔣理容,她的回信如下: 「蔣渭水文化基金會委託何嘉駒創作,2007年發表時,林先生就很激賞這首歌,起立來鼓掌。我後來送他CD,他也常聽,甚至在禁食期間,他還說此曲帶給他勇氣,陪他度過難關」。所以此曲對林義雄先生及再出發一定很有意義。(編按:林義雄先生最後並未在新店行腳中現身)

我在本報發表過〈從「住家」一詞談台語演化〉,及〈從「續尾」一詞再談台語演化〉,都提到是探討「最後的住家」的詩/歌詞後的心得。

因去探討這歌詞以及譜曲的經過,發現不少有趣的故事。可是很少人知道「最後的住家」這些寶貴的典故。這裡摘要來談「最後的住家」,較詳細的,請到我的部落格,最少有5篇文章較詳細地討論。在部落格左上角的搜尋欄,填入「最後的住家」,就可找到。

為何探討〈最後的住家〉

首先因朋友傳來「最後的住家」的鄭智仁作曲,成杏、高醫等合唱團演唱的錄影YouTube,錄影帶最前面說馬偕牧師寫歌詞,用Holo台語不是英語唱,錄影帶上還有漢字寫的字幕。有人問,馬偕的台語很好,他是用羅馬字(白話字)寫,漢字版別人翻譯的?還是馬偕用英語寫歌詞,有人再翻譯為台語?那又是誰翻譯的?

看錄影帶上字幕的Holo台語的歌詞,非常近代化及華語化,不可能是19世紀末,反而像最近的台灣語言。不會是1901年逝世的馬偕所寫的,想一定有人以目前的台語改寫的,去探討這些疑問,發現些很有趣的故事。

的確台語詩/歌詞是最近改寫的作品,有稍不同的全漢、漢羅(羅馬字)及全羅字體的版本,目前最普遍的版本是前台灣神學院院長林鴻信教授改寫的,其他人再更改些或經幾層翻譯,改寫為不同的「 最後的住家」版本,發表的詩不見得是可以唱的歌詞。有些又有稍不同的名稱。李奎然教授首先為林鴻信改寫的詩譜曲,在神學院的各種活動中經常演唱而普遍。

除Holo台語不同版本外,還有其他各種不同語言的英、日、華及客台語版本。除李奎然外,最少另有八人為此再譜曲,有些歌曲用稍不同的名稱,歌詞基本上大部分源自林教授最先改寫的詩。更有意義的是,台灣有布袋戲、歌劇及歌仔戲的藝術創作,「 最後的住家」是這些藝術傑作的最主要部分,以不同方式表現。

林鴻信較華語化的全漢文

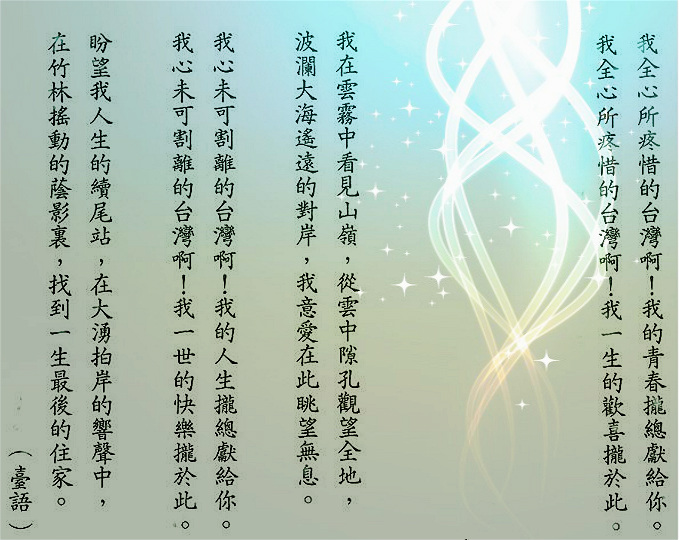

上述林鴻信改寫的漢文版「最後的住家」的歌詞如下圖1,林教授在《教理史(上)》書上正式發表。雖說較華語化,有幾個字/詞一看就知道是Holo台語,如攏總、疼惜、續尾站等。看到這幾個字/詞,等於標明是Holo台語,必須用台語讀或唱。

《圖1. 林鴻信教授改寫「最後的住家」的詩/歌詞,在《 教理史(上)》書上,是第一次全詩正式出版。(謹謝林信男教授提供)》

教理史(上)》書上,是第一次全詩正式出版。(謹謝林信男教授提供)》

就只此林鴻信的詩/歌詞版本而已,就有很多的不同書寫法。有些有更多「台語漢字」。圖1中第4行後一句「我意愛在此眺望無息」的「無息」,倒數第2行前一句「盼望我人生中的續尾站」的「盼望」及「續尾站」,最後一句「找到我一生最後的住家」的「住家」,更有相當多不同意見該如何讀、唱、寫。以下會稍再提到,更詳細的討論,請看上述我的部落格5篇拙文。

更多不同的台語版

從網路上看到的錄影帶中的字幕或一些文章,就是同樣全漢字版,漢字有些略不同。有些人以不同的文體,如以漢羅並用體來寫詩/歌詞,字的寫法跟全漢字版不同。當然還另外有全羅字版,更不同。用全漢字、漢羅字、全羅字體書寫各有利弊。目前「最後的住家」的Holo台語詩/歌詞,不只林鴻信教授版本,更有不少其他的改寫。用不同書寫法,很多人又再改寫些字、詞、句,使詩的內容更不同,有些詩的題目相當不同。

如上所言,我在本報發表過從「住家」及「續尾」兩詞看台語的演化。「無息」及「盼望」也有類似的問題很值得討論,無法在此多加討論。語言隨時代改變,也可從探討此短詩時體會出來。上述的部落格的5篇拙文討論不少這類題材。最近另寫一長文討論語言學上的意義,拙文〈從「最後的住家」詩談台語書寫〉,最近會在《台灣風物》刊登。

英文/日文版

英文傳記From Far Formosa,第一章的 ”Early years of the author ” 的第一段寫此詩的部分原文,各種台語詩的部分直接引用自此文。1932年3月8日的台北放送局(JFAK)為紀念馬偕牧師來淡水60周年,訪問他兒子偕叡廉牧師。這訪問在Presbyterian Record曾詳細刊載。謹謝賴永祥教授提供此英文報導,還附上如下的詩。偕叡廉牧師說他父親臨終前幾年,曾寫一詩表達他的心願。此詩非全詩,可由第六行最後的”------“看出來。

For Formosa is dear to my heart.

On that island the best of my years have been spent.

There the interest of my life has been centered.

I have to look up its lofty peaks,

down into its yawning chasms,

and away out on its surging sea……

And when my day of service is over

I should like to find a resting place within sound of its surf,

and under the shade of its waving bamboo.

目前最少有兩種英文版本,「馬偕在台灣」布袋戲的英文字幕用的版本,目前最通行。最可能自林鴻信的台語詩翻譯而來,仍不知是誰翻譯的,最少2006年布袋戲製作時,此英文版就已經流傳了。2013年,另有人根據上述林鴻信台語版,翻譯為一可唱的英文歌詞,在網路上可找到此合唱錄影的YouTube。

最早的日文版來自1939年出版,齋藤勇編的《マツカイ博士の業蹟》。此日文版源自上述1932年訪問馬偕兒子時的記載,大概是翻譯自英文原稿。日文版比上段Presbyterian Record英文版完全,多謝翁佳音教授寄來該文的日文詩如下。另外馬偕布袋戲有日文字幕,其日文字幕自林鴻信台語版翻譯,與1939年版不甚相同。

私の心に一番親しい遙けき台灣よ

ぉ前に私の最もよい年月を捧げた

私の人生の興味は集中された

我が心に離れ難き遙けき台灣よ

我が盛りのよき年月を捧げ

我が人生の興味をあつめ

私は雲を凌ぐ峰を瞻上げ

巨口を開けた地隙を覗き

うねつてゐる海の彼方遠くを

遙か彼方をさうして

見るのが好きだ

私の奉仕の終る時

打寄せる浪の響のうちに

戰ぐ竹林の蔭に

私の休息の場所を見付けたいものだ

華文/客台語版

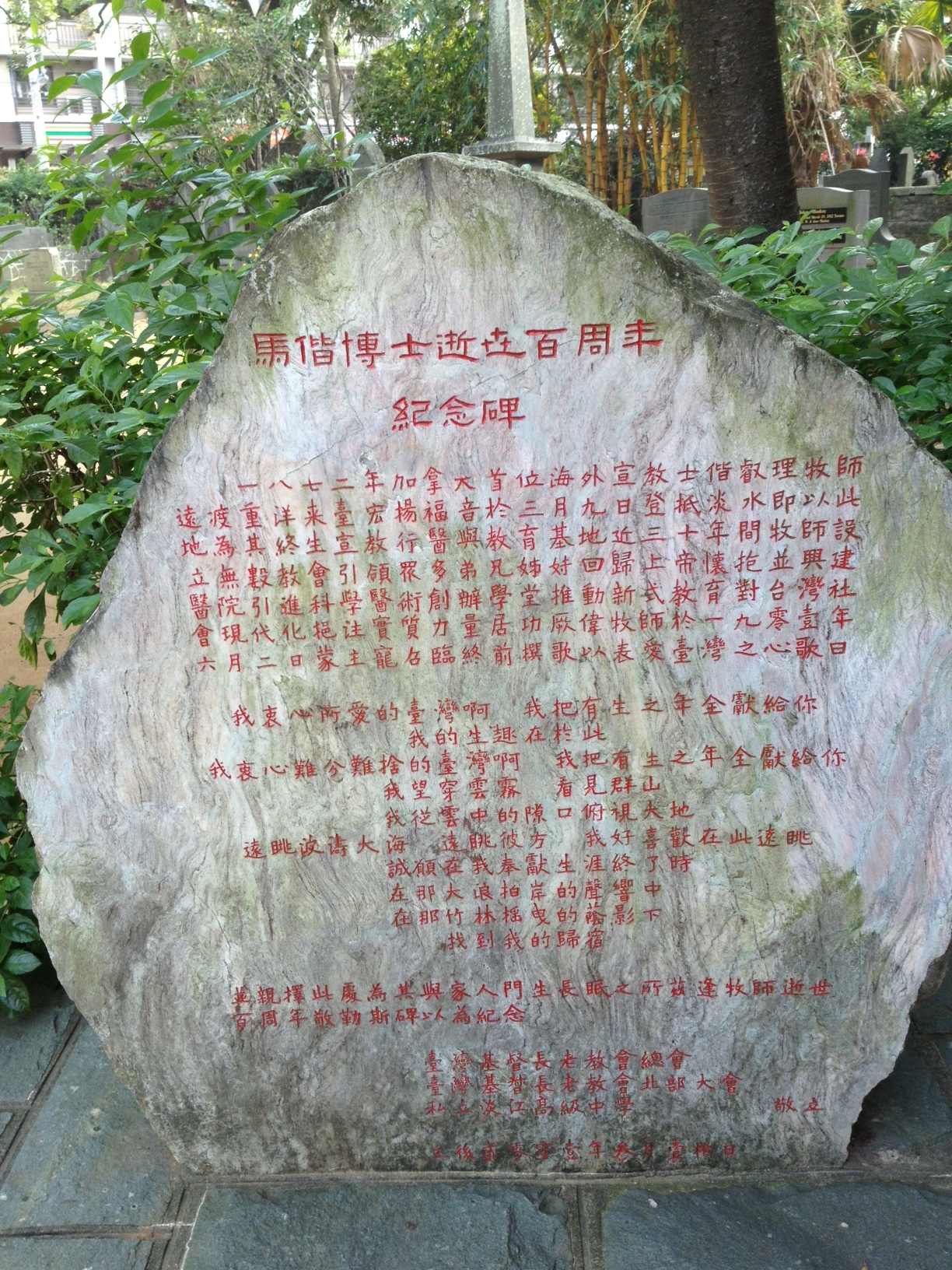

1972年1992年的淡水教會,慶祝馬偕到淡水100及120周年的紀念刊,有上日文詩的華語翻譯版。兩版本的華文版不太一樣,謹謝鄭仰恩提供下面1992年的版本,是目前刻於淡水馬偕墓前的紀念碑上的版本(圖2)。

我衷心所愛的台灣啊!

我把有生之年全獻給給妳

我的生趣在此;

我衷心難分難捨的台灣啊!

我把有生之年全獻給給妳

我望穿雲霧看見群山,

我從雲中的隙口俯視大地

遠眺波濤大海,

遠眺彼方,

我好喜歡在此遠眺,

誠願在我奉獻生涯終了時,

在大浪拍岸的聲響中,

在那竹林搖曳的蔭影下,

找到我的歸宿-----

《圖2. 淡水馬偕墓前的紀念碑,刻登上面提到1992年翻譯的華文版。碑後面可看到馬偕的墓。(謹謝鄭智仁先生提供)》

另外在「馬偕布袋戲」DVD,有客家台語字幕中出現,下面是劉敏貞翻譯的客家台語版本。

我全心惜miang-miang ke台灣ah!

我ke青春全部獻pûn你。

我全心惜miang-miang ke台灣ah!

我一生ke歡喜全部在liá。

我在雲霧中看見山嶺,

Chhiùng雲霧ke孔隙觀看全地,

波瀾大海,遙遠ke對岸,

我合意在liá眺望無息。

我心cho-m̀-thet割離ke台灣ah!

我ke人生全部獻pûn你。

我心cho-m̀-thet割離ke台灣ah!

我一身ke快樂在liá,

希望我人生ke 最尾站,

在大湧tá岸ke響聲中,

在竹林搖動ke蔭影底背,

Chhîm-tó我最尾屋家。

譜曲推廣者

上面提到林鴻信教授改寫的Holo台語詩/歌詞會盛行,李奎然教授譜曲推廣可能是最大原因。1990年初期,林鴻信教授上課時,問有沒有人可以為他最近改寫的馬偕的台語詩「最後的住家」譜曲。李昱平牧師就傳真此歌詞給他父親,李奎然教授第二天就把譜好的曲傳真回台灣,以後在台灣神學院全校師生的退修會及以後的活動也經常教唱,這首詩/歌在神學院普遍地流傳。

此詩/歌詞最能表達馬偕對這塊土地的愛,以後更多人也為此歌詞作曲,目前找到最少另有8人如下: 古迪、何嘉駒、林心智、金希文、林炳宏、陳永鑫、鄭明堂及鄭智仁(依筆畫序)。金希文為歌劇創作,下段會再談。網路上可找到古迪、何嘉駒、陳永鑫、鄭明堂及鄭智仁譜曲,由合唱團表演的YouTube。林心智自己改寫歌詞、作曲及演唱的錄影帶也可找到。上述9作品中,有稍不同或有些相當不同歌詞或曲名。另外還有以歌仔戲來唱作,以類似但相當不同的歌詞唱作,也該是另一類譜曲者,請看下討論。

布袋戲、歌劇、歌仔戲

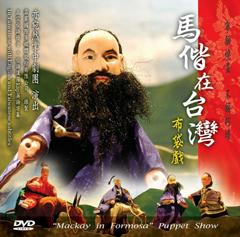

上面談過這首歌會盛行的另一因素,有藝術表演的創作。「馬偕在台灣」布袋戲,用李奎然譜的「最後的住家」當主題曲。「馬偕在台灣」布袋戲DVD(圖3),由林俊育長老主持製作,字幕有全羅及漢羅Holo台語、客家台語、英語、日語等幾種。

《圖3.布袋戲「馬偕在台灣」DVD的封面。(謹謝林俊育長老提供)》

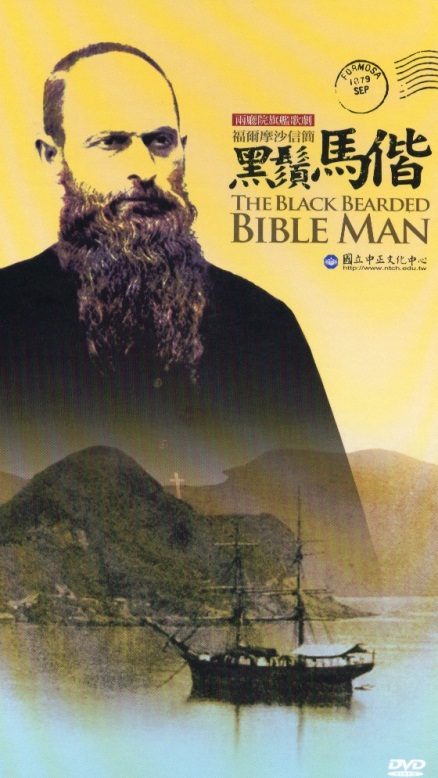

歌劇「黑鬚馬偕"Mackay: The Black Bearded Bible Man“」(圖4),由文建會出資製作,金希文作曲邱瑗編劇,此歌劇中,有兩曲跟「最後的住家」有關,但曲名稱稍不同。導演是住在法國的德國人,懂些華語。更有趣的是主演馬偕者是美國人,一位台灣女婿,演馬偕夫人的女主角是客家台灣人,演第一配角是韓國人,國際色彩濃厚,雖都本非使用Holo台語者,演唱得非常正確美好。討論此歌劇的拙文,正寫作及刊載中。

《圖4. 歌劇「黑鬚馬偕」DVD的封面。(謹謝蔣理容女史提供)》

《圖4. 歌劇「黑鬚馬偕」DVD的封面。(謹謝蔣理容女史提供)》

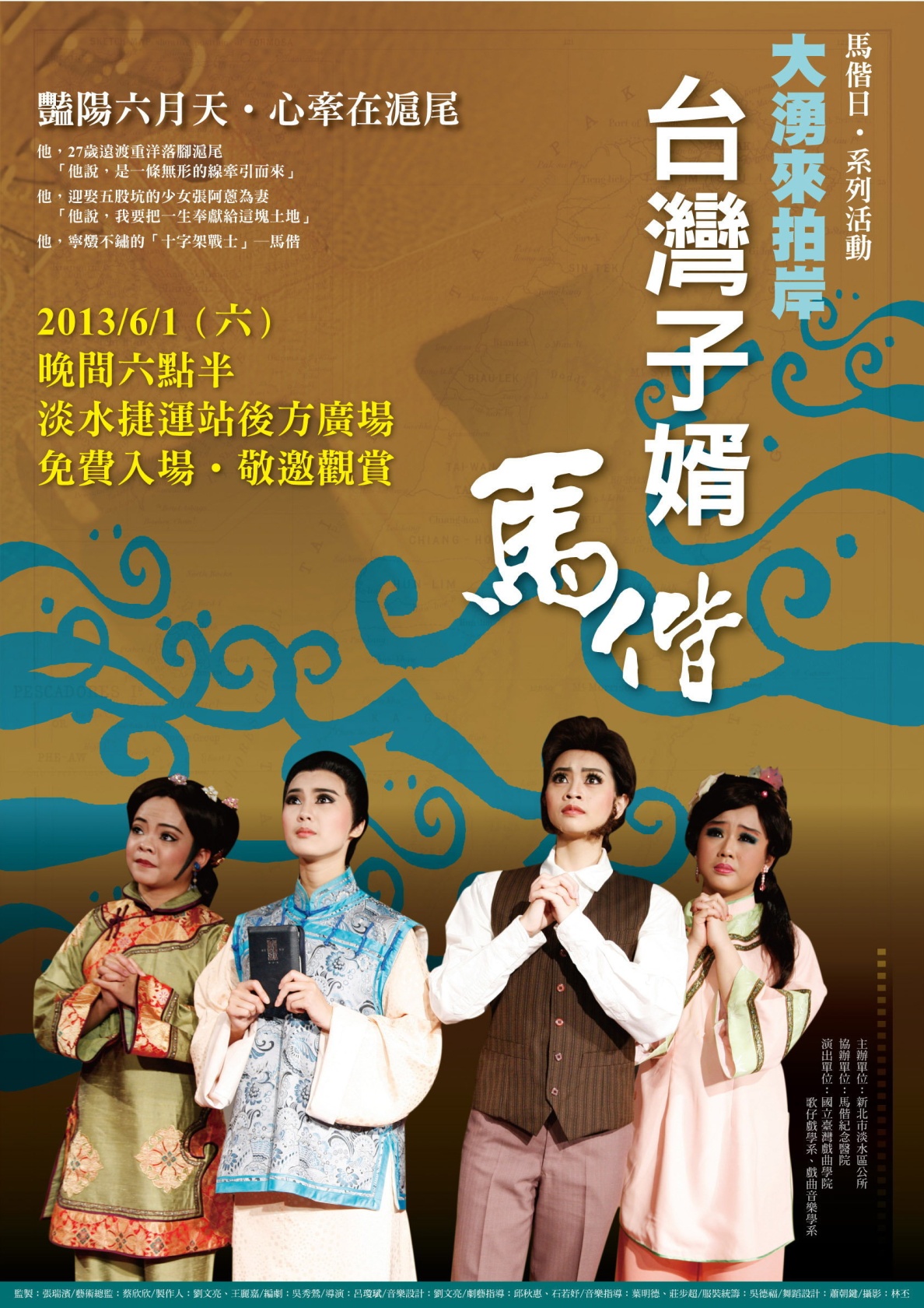

歌仔戲「大湧來拍岸-台灣子婿馬偕」(圖5), 2013年6月由國立台灣戲曲學院歌仔戲學系首先推出,2014年1月初在台北市再度演出 。非常感謝蔡百銓先生及台灣戲曲學院的邱佳玉小姐幫忙,要到了非正式仍未出版的試用版DVD。最後也有類似「最後的住家」歌詞的唱作。以後再另文報導。

《圖5. 歌仔戲「大湧來拍岸-台灣子婿馬偕」的海報。(謹謝蔡百銓先生提供)》