由於李登輝的性格特色和他的宗教信仰引起了我很大的興趣,所以在台灣大選之前的緊張中,在李登輝一場接一場地站台、趕場的奔波中,我和妻子在「群策會」政策法案研究處周美里處長的陪同下,去李登輝先生在台北翠山莊的官邸對他做了一個專訪。談起他的人生,信仰和台灣的民主之路,在大選前的激蕩中,李登輝顯得輕鬆愉快。

學農業,為了去中國

記得李登輝說過他年輕的時候熱衷文學和哲學,但怎麼成了農業經濟專家了呢?「本來我是念文學和歷史,」李登輝說,「但學文學和歷史在日本統治下的台灣也沒有什麼出路。後來改成農業,想學完以後去中國發展,因為中國很大,是個農民國家,而且農民生活很苦,中國最可憐的是農民。我尤其是想去中國的東北。但一開始學農業,討厭得不得了,覺得一點味道都沒有。後來慢慢覺得瞭解一些農業也不錯啦。」

李登輝選擇「農學」,出於他對提高農民福祉的願望。他早年曾研究馬克思的《資本論》,所以頗有些社會主義想法。他認為土地應該歸那些耕作的農民所有,而地主靠世襲得到土地,自己不耕作,靠收租過活,是很不合理的。但他的觀點在家裡就遭到強烈反對,因為他的父親就是地主,而他的岳父則是大地主。

無論土地是否應該分配,李登輝後來卻對農業真的產生了興趣,至今談起都興致勃勃。「我告訴你呵,」他非常認真地說,「我是第一個做台灣的經濟統計的人。」那口氣簡直比說「我是第一個台灣人總統」更自豪。接著,他談起了曾走遍、並記錄了台灣的每一條河川的經歷,話語中清晰地流露著對自己熟悉的專業的留戀,對自己走過的土地的情感。

喜歡魯迅、郭沫若,卻不喜歡胡適

在我跟他有限的幾次交談中,就兩次聽他很認真地說,「我年輕的時候真的很喜歡魯迅、郭沫若(指他早期批判封建制度的《十批判書》《青銅時代》等)。老實說,我不喜歡胡適哎,真的不喜歡啦。」「為什麼呢?」我問道。「魯迅有激情嘛。」我立刻明白了他,如同明白我自己。

作家的文風,其實主要由於作者的個性導致。魯迅是那種有激情的、戰鬥型的、全身心投入的人,有一種使命感和理想精神。拋開魯迅後期的左翼傾向,僅從風格比較,我個人對魯迅的欣賞也超過對胡適。讀魯迅有「過癮」感,而讀胡適卻不僅讀不出激情,更有深深的失望,或許是由於他名聲太大,寄望太高,所以讀時難免失望。

喜歡胡適的人,可以很理性地探討自由主義;而喜歡魯迅的人,則總是忍不住充滿激情地身心投入。我無意褒貶哪類人,因為性格是上帝給的,有不同,才有了多彩的世界。但喜歡哪類風格,卻常常可以反映出那個人本身的氣質。熟悉李登輝的人一定認同,他屬於那類熱烈、激情的人,而且一生都沒有放棄對文學的愛好,他給長子取名李憲文,憲是輩份,文則是出於自己對文學的喜愛。

由於李登輝說起他高中時代讀魯迅和郭沫若的作品,都是讀日文版,於是我想到了很多對李登輝喜歡說日語的指責。

用日文寫情書

在《李登輝執政告白錄》中,李登輝表示,「很多人故意把我醜化,指我崇拜日本人,說我對日本如何,事實上沒有這回事,我從來沒有這種觀念。」

生於1923年的李登輝,一直到22歲二戰結束為止,都一直生活在日本統治下。日本人為了對台灣實行殖民地教育,鼓勵台灣人改成日本名字,所以他那一代台灣人很多都有日本名,李登輝的日本名字也源於此。當時日本還指定一些家庭為皇民,所以擁有很多土地的李夫人曾文惠家還被列為皇民。

李登輝從小就接受日本教育,說日語,而且從來沒有受過正式的中文教育,所以當年對他喜歡的魯迅和郭沫若,都無法讀中文原著,而只能讀日文版。在二戰前,李登輝也讀過孫中山的《三民主義》和蔣介石的《中國之命運》等,都是讀的日文版。

直到1952年,蔣介石政府規定台灣學校一律講北京話,禁止日語和台語,李登輝夫婦才開始學習中文,李夫人還特地請了家庭教師。但畢竟他們的北京話是在成年以後才開始學的,所以並不習慣,他們夫婦平時在家裡仍然用台語和日語對話。由於李登輝的整個青少年時代,讀的幾乎全都是日文書,所以和中文相比,他更善於寫日文;他和妻子兩人之間的情書也都是用日文寫的。

他在美國讀博士的時候,只有妻子陪同,三個正在考中學的孩子則留在了台灣。夫妻倆經常給孩子寫信。他們努力用中文寫,大兒子會給他們打分,「有時打70分,有時50分不及格」,李夫人曾對日本作家上板冬子說, 兒子給了不及格的成績,還會鼓勵說﹕「下次好好努力吧。」

被迫說日語,是李登輝那一代台灣人的命運,由不得他自己選擇。而對一種陪伴你成長的語言的熟悉和親切感,是任何一個成年後開始學其它語言的人都深有體會的。我的朋友,英文《台北時報》總編輯朱立熙先生曾跟我談起,台灣老一輩人對日語的感受是當今台灣的年輕人都無法體會的,更何況中國人了。比如他的父親得了癌症,去世前奄奄一息地躺在床上,精神非常沮喪,跟他說什麼話都無法讓他打起精神,倒是一支日本軍歌,讓他立刻振奮了起來。這並不表明他多麼親日,而是那種熟悉令他振奮。這大概有點像中國當年的下鄉知青,聽到文革老歌時的感覺;儘管那些歌聲伴隨的生活裡充滿了血和淚,但那畢竟是你生命的一部份,是你對自己生命的熟悉而產生的親切感,而那份親切是外人無論如何也難以理解的。

我想特別強調的是,李登輝曾經是日本人,是中國的恥辱,而不是台灣的,更不是李登輝的。諾大的大清帝國,在台灣人民的一片悲憤之中,把台灣拱手「永遠割讓給日本」。台灣人民曾經獨立建國,迎戰日本,但終究抵不過把大清帝國都打敗了的日本。今天,由中國人來罵李登輝曾經是日本人,真是本末倒置,連祖宗的廉恥也不顧了。中國人當年毫不心疼地就把台灣扔掉,今天以為又可以隨手把台灣撿回來了。他們當年沒種打日本,今天靠五百枚飛彈壯膽,就要打台灣,要用飛彈發射「同胞情」。跟這種人群,即使祖宗、雙胞胎都得決裂,何況還不是。

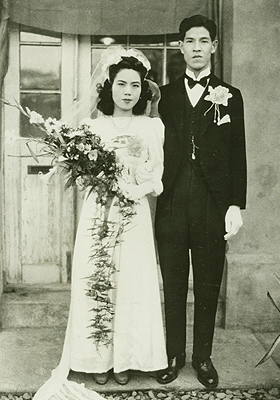

1949年李登輝與曾文惠在臺灣大學溫州路宿舍前的結婚照,當時李為臺大農經系助教。圖/擷自維基百科,公有領域

伉儷情深

在採訪李先生的過程中,李夫人端上茶點,簡短地寒喧之後就退出了。這是她的一貫風格,據說李登輝經常在家中接待客人,李夫人從來都是打個招呼就退下了。可惜我們失去了一個採訪李夫人的機會。幸好在一次論壇會之後,妻子和李夫人有過簡短的交流;她十分推崇李夫人的風格,說她是那種生性不張揚、不張狂的女性,很像布希總統夫人蘿拉,或者說像鄰家姐妹,你可以開心地和她談談先生、孩子和家常,還可以和她談陀斯妥耶夫斯基(蘿拉喜歡陀斯妥耶夫斯基,李夫人則是西洋歌劇專家)。

這樣一個性情安寧的女性,和那個熱烈激情、喜歡魯迅郭沫若的李登輝,是怎樣相依相伴度過了半個多世紀的歲月呢?李先生送我們一本日本女作家上板冬子在對他們夫婦做了系列採訪後所寫的《虎口的總統》,算做對我們沒能和李夫人交談的補償吧。

出生於1926年的李夫人曾文惠比李登輝小三歲,畢業於台北女子高等學校。兩家是世交,祖父輩時就關係甚篤。二戰之後,李登輝結束了在日本京都帝國大學的學習,回到台灣,在台灣大學做農業經濟助教;這時他開始和曾小姐戀愛。別以為學農學的人很呆板,李登輝和女朋友的約會比很多學文學的人都浪漫。

每次見面,他都會送給女友一本日本岩波文庫的書,如他自己最喜歡的哥德作品《少年維特之煩惱》《浮士德》等。然後下次見面兩個人就要交流讀後感。對此李夫人對上板冬子說,其實她在談了自己的感受之後,就是接受李登輝的指教。

我不禁感歎,他可真挺高明呵,這種對女孩子指教的過程大概是男士最能展示自己博學智慧、最能贏得女孩子芳心的辦法。從李登輝至今都很健談的情形可以想像,當年他是如何跟曾小姐高談闊論的。果然,他輕而易舉地贏得了女友一顆崇敬的愛慕之心。李登輝也真沒白喜歡了一場文學,他要結婚的時候,跟友人描述自己的未婚妻像作詩﹕「那女孩就像含蓄害羞的白色百合,但與她聊著聊著,竟然就變成了豔紅的玫瑰花。」

結婚後,李登輝對妻子的疼愛,大概也會讓很多女性羡慕。一個小例子,李登輝在康乃爾大學讀博士的時候,閑在家裡的妻子覺得她可以利用這個機會在美國學會開車,但李登輝卻不許她學,理由是「你出門後到回家以前我會很擔心的。」於是聽話的妻子放棄了學開車,而改學安全的高爾夫球了。

在對上板冬子談到和李登輝的戀愛、結婚、生子的過程時,李夫人對很多細節都念念不忘,記憶如昨日般猶新。我妻子在論壇會和晚宴中觀察到,那個年近80的老人,看著與自己相伴半個多世紀的丈夫時的眼神、傾聽丈夫講話時的專注和欣賞、為丈夫鼓掌時的真摯,一如18歲少女注視初戀情人般一往情深。她說,那個當年的曾小姐在傾聽李登輝高談闊論《浮士德》時的仰慕也不過如此吧。

雖然妻子對丈夫讚賞有加,但正如很多智慧的男人在遇到困境時都會諮詢自己的妻子,李登輝也同樣,他說,「我認為我太太是最標準的老百姓,當我不知道一般老百姓怎麼想而難以判斷時,我都會參考她的意見。」

在李登輝放棄了學者生涯而步入政壇後,李夫人一直謹小慎微地護佐著丈夫;在李登輝終於無官一身輕的時候,她鬆了一口氣,「我終於找回了自己的丈夫」。但卸下總統擔子的李登輝,卻一直沒能如太太的願。作為虔誠基督徒的李夫人,她期盼著李登輝能按照他自己所期望的,去給邊遠地區的原住民傳教;她要的不是丈夫做總統的榮耀,而是到深山裡傳教的快樂。但是台灣政壇的風暴自李登輝卸任後,從來都沒有停息,他奮鬥12年所創下的成績和未竟的使命,無法不使他更牽腸掛肚……

※本文原載香港《開放》雜誌2004年6—9月號

專文屬作者個人意見,文責歸屬作者,本報提供意見交流平台,不代表本報立場。