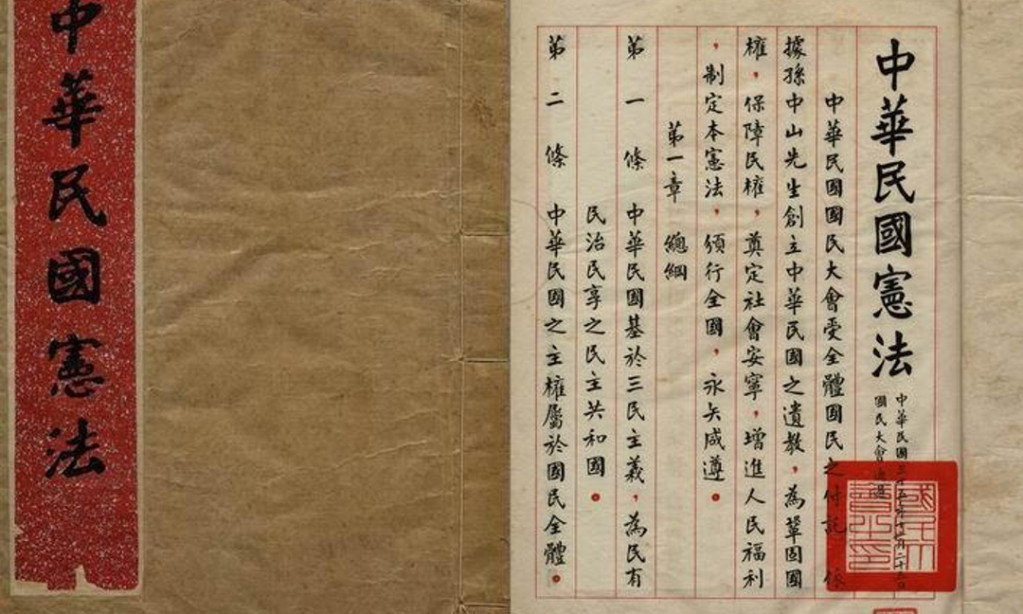

國民政府在取得台灣主導權後,對台灣傷害最大的事件除了「二二八事件」與「戒嚴」之外,1948年5月10日強硬實施《動員戡亂時期臨時條款》,讓才行憲僅短短5個月的《中華民國憲法》立刻遭到架空,而該條款賦予總統「緊急處分」的權利,更導致總統職權的高度擴充,像是得連選連任的總統任期、採增額補選而非全面改選國大代表、依此訂定「懲治叛亂條例」等等。在《戒嚴令》與《動員戡亂時期臨時條款》的交相作用下,台灣歷經40多年集權統治,對社會政治經濟甚至文化等各方面都有著相當顯著且長久的影響。

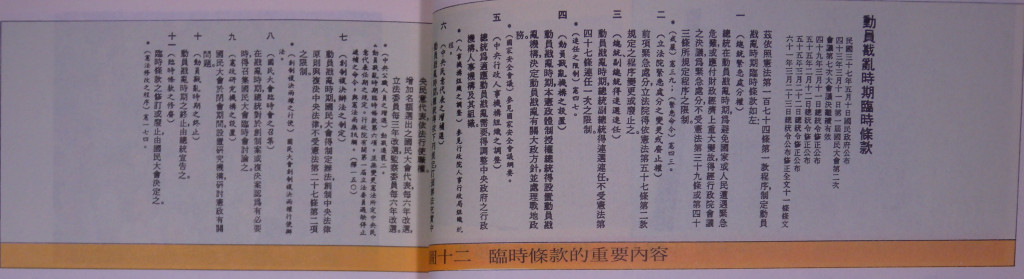

《動員戡亂時期臨時條款》是《中華民國憲法》的附屬條款,由國民大會制定,並且在動員戡亂時期優於《中華民國憲法》而適用。自1948年5月10日公布實施起,直到1991年經國民大會決議及時任總統李登輝公告才於同年5月1日廢止,共施行43年之久。

原本國民政府制訂《動員戡亂時期臨時條款》主要在因應中國共產黨動亂,提供總統在國家實施緊急權程序上,可以不受《憲法》的限制,當時距離1947年12月25日行憲還不到5個月,為了擔心嶄新憲法公布後立刻修憲,因此採在憲法內尋求給予政府臨時應變的能力,也讓這部嶄新的《中華民國憲法》馬上被架空,隨總統權力的擴充,讓台灣在動員戡亂的理由下,建立起臨時體制,甚至把在中國的許多法律制度幾乎一成不變搬來套用。

原本張群、王世傑等721名國大代表,聯名提出制訂《動員戡亂時期臨時條款》並於5月10日公布實施後,已經將實施期限設定為兩年,不過兩岸情勢不穩,台灣的國家緊急狀態無法解除。儘管台灣緊急狀態的法源並非總統依《臨時條款》的概括性的緊急處分令,但《臨時條款》卻強化了緊急狀態的正當性,並因緊急狀態的常態化得到憲法上的支持。

因為《動員戡亂時期臨時條款》的實施,讓這部才剛剛行憲不到半年的《中華民國憲法》,遭到架空長達43年。(圖片來源:國家檔案管理局)

1960年《臨時條款》第一次修訂,凍結《憲法》對於總統連任之限制,總統可以連選連任,以致於蔣介石父子可以永遠在其位而無所忌憚。1966年2月的第2次修訂,則解除國民大會行使創制、複決權的限制,並同意其設置憲政研究機構,使國大權力得以擴張。

而台灣因《動員戡亂時期臨時條款》的訂定和實施,各種以動員戡亂為名的法律也陸續頒佈,包括1950年公布的「動員戡亂時期檢肅匪諜條例」等等,輕易的就可以把「匪諜」強冠在民眾身上。而像是1949年5月立院通過的「懲治叛亂條例」,也因強人威權體制下,強力箝制人民思想。此一條例的立法,固然是針對當時中共的全面反抗而發,但是此種特別刑法有關之規定,在威權體制時代常常違反了罪刑法定主義的刑法基本原則,使得人權相當容易受到侵害。特別是「懲治叛亂條例」是在動員戡亂時期政府處理政治案件,時常引用的依據。因此修正條文,使得當年的政治犯遭遇到比原條例規定更嚴重的處分。

《動員戡亂時期臨時條款》的公布實施,讓總統得以連選連任,萬年國代、各級民代也無法改選,為了安撫台灣內部憤怒的情緒,政府後來才改採「增額補選」方式,訂定《動員戡亂時期自由地區中央公職人員增選補選辦法》,依此才得以選舉立法委員、國代代表等民意代表。

這樣的動員戡亂體制,一直到1990年3月爆發野百合學運時,學生們提出「廢除臨時條款」和「召開國是會議」兩訴求。5月22日,李登輝在第八任總統就職記者會上宣布,將於一年內終止動員戡亂時期並廢止《動員戡亂時期臨時條款》,回歸正常憲政體制;12月25日行憲紀念日上,李登輝再度明確宣告將在1991年5月前宣告終止動員戡亂時期,動員戡亂時期才正式告終,結束長達43年的「戡亂」與「動員」。

資料來源:

台灣大百科全書/動員戡亂時期臨時條款

維基百科/動員戡亂時期臨時條款

台灣法律網/動員戡亂時期臨時條款半世紀的變遷動力,曾建元教授著