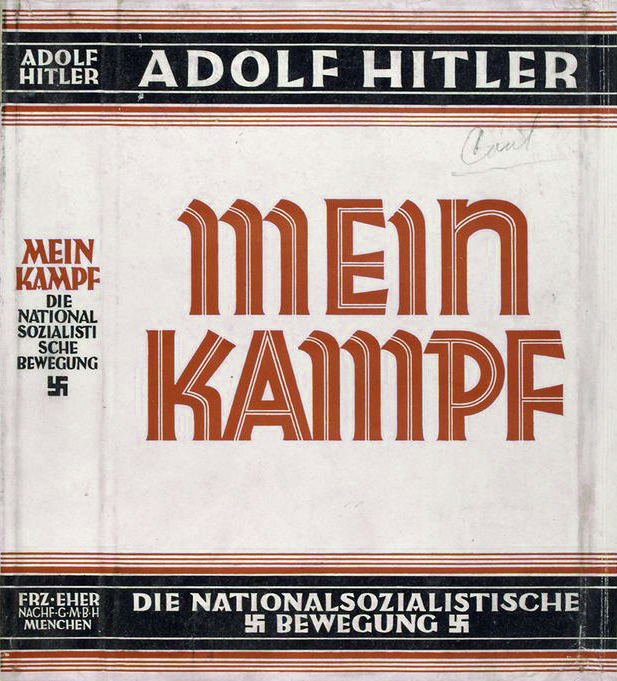

希特勒自傳《我的奮鬥》,於1946年由巴伐利亞邦政府承繼了手稿的所有權,在其不授權出版的政策下,這本引發世紀動盪的書籍,在德國,就只能在舊書店中流傳。惟因德國著作財產權保護期間為著者死後七十年,這也表示,從2016年1月1日開始,此著作就成為公共財。只是德國在戰敗後,即進行各種去納粹化的行動,尤其是將反人權言行入罪化,若《我的奮鬥》再度發行,就必陷入是否該禁絕的重大爭執。

1945年,盟軍佔領德國後,即以行政命令取締納粹及其相關政黨,並禁止一切與之有關的活動,包括集會、結社、儀式、標誌、制服及雜誌、書籍與影片等的展示與發行。而這些行政管制,也為德意志共和國(舊稱西德)所承繼;甚至在德國聯邦憲法法院成立後,還於1952年與1956年,針對極右的新納粹政黨,即社會主義帝國黨(Sozialistische Reichspartei, SRP)與極左的共產黨(Kommunistische Partei Deutschlands, KPD),分別宣告為違憲政黨。而在所有反納粹的措施裡,最具處罰效果者,即是德國刑法第130條的規定。

根據德國刑法第130條第1項,若煽惑對國內某些住民或族群為暴力行為,或者對之為謾罵、惡意中傷等違反人性尊嚴的行為,可處三個月以上、五年以下的有期徒刑。根據同條第2項,針對種族歧視與違反人性尊嚴的言論或文書之散佈,也可處三年以下有期徒刑。

而在兩德統一後,為了防止排外主義的蔓延,更為了深刻記取二戰的教訓,就於1994年刑法第130條增訂第3項,即於公開或集會場合,對已經過國際法承認的納粹屠殺行為,若加以否認,甚或美化殺害人數,亦可處最長五年的有期徒刑。至於程度較低者,即在公開或集會場合,對納粹暴行加以讚美或合理化者,根據同條第4項,亦可處三年以下有期徒刑。

德國刑法對反人權言行的刑事處罰,雖可看出其徹底為轉型正義的決心,卻因條文內容充斥著諸如謾罵、惡意中傷、否認或美化等等不確定法律概念,就必然碰觸到憲法言論自由保障的底線。而在最近,由慕尼黑-柏林歷史研究機構所重新印刷的《我的奮鬥》,為了避免爭議,就以加註和評論方式(eine kritiche Edition)來發行。只是在未來,若有以原本面世者,是否該為處罰,肯定又有正反兩極化的爭議。

尤其德國這幾年,接收為數最多的來自敘利亞與伊拉克的難民;而面對急速增加的人數,除了安置措施,已讓某些邦政府無力負荷外,在今年跨年期間,科隆市又出現集體性侵事件。由於行為人多來自中東地區,因此使德國人的排外情緒更為高漲,也使某些極端政黨有了操作空間,連帶使《我的奮鬥》的重新發行,再引起各界高度關切。已經失去此書著作財產權的巴伐利亞邦政府仍宣示,會想盡辦法來防止這本書的重新印刷。只是從《我的奮鬥》評論版一上市,即便高達二千多頁,也馬上銷售一空來看,越是防止此書的發行,越會激起民眾更大的好奇心,是否妥當,更值深思。

1933年5月10日,納粹鼓動學生在柏林大學廣場前焚書,象徵對思想與學術自由最嚴厲,也最徹底的毀滅。只是來到講求民主、自由與法治的今天,面對希特勒自傳的發行,若以避免極端言論盛行之理而對之為刑罰,卻又顯得極其諷刺與矛盾。