2013年,陳永興醫師發起籌創《民報》,轉瞬八年已過。今年春,《民報》即將邁向新的旅程。八年來,《民報》歷經顛簸,在共同發起人、作者、讀者扶持下,經營團隊迎向風浪,扮演言論自由的鋪路工,為時代留下小小的印記。

《民報》善盡第四權角色 扮演反對黨

《民報》雖以網路新媒體形式呈現,其實更像傳統的老媒體:遵循老派報紙的傳統價值觀,相信媒體應善盡第四權角色,監督政府,為大眾發聲,扮演永遠的反對黨。儘管《民報》批評在野黨的脫序行為不假辭色,卻認為權力在執政者手中,對朝野的監督必須符合比例原則。不為在野黨幫兇,也無意幫當權者塗脂抹粉。

《民報》編採方針及言論走向謹守兩項準則:其一強調台灣主體性,其二遵守法律規範,其實並無特殊之處。任何理智成熟的國民都不認為台灣是別國的附庸或一部分,也都同意守法是國民的義務。《民報》身為媒體一員,在上述準則指引下,儘量做到尊重百分之百、或接近百分之百的言論自由。一些文章無緣在其它媒體刊登,都能在《民報》找到伸展舞台。眾聲喧嘩中,突顯《民報》存在的價值和意義。

媒體屢遭詬病,被指為社會亂源,值得深思。人必自侮,然後人侮之。媒體界的畸形亂象,主要表現在三方面:

第一、政治化。媒體具有傳播功能,各家傳媒都有自己的編採風格與言論取向。台灣因為國家認同紛歧,傳媒各據立場,只看顏色,不問是非。非我族類,口誅筆伐,加深內部矛盾,不利國民意志凝聚與社會共識形成。

社會期待媒體發揮監督功能,扮演反對黨的角色。但台灣媒體習慣向當權者靠攏,冀圖從中獲取業務資源或採訪便利,報老闆可藉此累積政商人脈,為拓展企業版圖鋪路。儘管台灣早已揮別威權年代,但藍綠不論誰當家,總以為媒體應當「為我所用」,透過預算編列、人事安排,掌控公共媒體;不只如此,還想方設法將手伸進商業媒體。利之所在,媒體也樂為所用,淪為政治幫閒,專業形象隨之摧毀。

第二、商業化。現代媒體為人力、腦力、財力密集產業,文人辦報的年代一去不復返。經營媒體離不開企業法則。多數新聞機構同時也是企業公司,有營利目標,要對股東負責。商業媒體在公共議題或民眾關心事務上,尚能保有專業水準,提供實用資訊。一旦涉及企業本身利益,或影響經營者政商人脈,通常選擇刻意迴避,噤聲不語。

《民報》不反商,也不媚商,對企業家推動經濟發展,表達敬意。但因條件受限,主要聚焦關心基本人權、生態環境、勞工弱勢、本土文化等議題。對香港、西藏、 新疆地區的法治人權狀況,同樣高度關注。《民報》資源來自各方,撙節開支,提供知識人揮灑的空間。因為心無所求,講話比較大聲。雖然言之有物,難免得罪權貴,卻也因此稍稍發揮監督功能,在高度商業化的媒體環境中,散發微細的光芒。

第三、碎片化。二、三十年來,新聞產業遭逢巨變,社群媒體蓬勃發展,打破政黨財閥壟斷媒體、掌控議題的局面,推翻傳統威權式、由上而下的新聞指揮體系,衝擊新聞經營環境、新聞定義與新聞價值,對政經社會文化造成全面性衝擊。大眾競相投身訊息產製與傳播浪潮當中,消費者接收訊息,也產製內容,同時運用數位工具,快速傳播訊息。網紅、網軍、直播主應運而生 ,自媒體大行其道,藉臉書、Line、YouTube等社群媒體發聲。一人一把號、各吹各的調。其中不乏創意點子但也充斥假新聞、不實爆料、網路霸凌、泛濫行銷等,破壞社會信賴基礎。因為網路特性,訊息表現流於輕薄短小、碎片化、即興演出,公信力不足。

新聞業為公共服務業,提供大眾日常生活所需資訊,協助公民成為民主社會的積極參與者。新聞媒體扮演公共資訊集中與發送平台,設置專業守門人,對訊息做事實查核,以此對閱聽人負責。傳統媒體的訓練與經驗,在訊息混亂、真假難辨的數位時代,更顯重要。透過專業工作者對訊息進行查證比對與處理,增添新聞的價值與公信力。《民報》所刊登海內外專欄作家文章,觀點獨到,論述周延,獨樹一格,為碎片化的網路媒體,提供不同角度的補充。

貫徹創辦初衷 「為時代見證、替弱勢發聲」

《民報》創辦之初,以「為時代見證、替弱勢發聲」為主旨,邀請社論主筆、專欄作家撰稿,針對台灣、兩岸、國際政治、經濟、社會、文化議題,深度探討,客觀剖析,「撥開時局迷霧,凝聚社會共識」。一直以來,《民報》編採走向、言論方針,謹守設定宗旨,善盡媒體職責。

我們以為,求真是媒體最核心的價值,假新聞殺死人們的思想,堅持言論報導應本諸良心說真話。《民報》內容或有疏漏,卻絕不刻意造假。謊話混淆視聽,增添社會紛亂,如何為時代見證?我們深知許多弱勢者受盡欺凌、打壓與不公平對待,冤屈無處訴,《民報》為他們仗義執言。鑑於台灣內部認同紛歧,阻礙國家意識形成,《民報》堅定站穩台灣立場,面對兩岸互動與國際交流。

說真話不足為奇,對權勢者說真話,卻不輕鬆。以喧騰各方的蔡總統「論文門」為例,許多媒體寧可迴避,淡化處理。《民報》收到海內外探究論文真偽的文章,撰稿者多為素負眾望之士,他們在文章中引述資料,反覆推敲,質疑論文的真實性,呼籲蔡總統拿出論文及原始學位證書供檢視,以平息紛爭。《民報》雖不認為根據上述文章推論,即能斷定論文為假;但這些文章撰寫嚴謹,言之有物,非存心詆毀他人,事屬可受公評,因此,無畏壓力,予以刊出。當然,主張學位論文為真,且能言之成理,《民報》一樣來者不拒。

2020民進黨總統選舉黨內初選時程,明顯違背民主精神,蔡英文、賴清德按表定時程完成登記,進入賽程後,一再變更遊戲規則。百米賽跑了90公尺,準備最後衝刺,裁判卻宣布比賽延長為150公尺。面對民進黨中執會特殊權力結構(同額競選、派系分贓、定於一尊),及媒體一面倒封殺,賴清德終究不敵而敗陣。《民報》認為,政黨內部的民主運作,影響國家的民主品質,因而發出警訊,為文批評,是明知吃力不討好而為之。

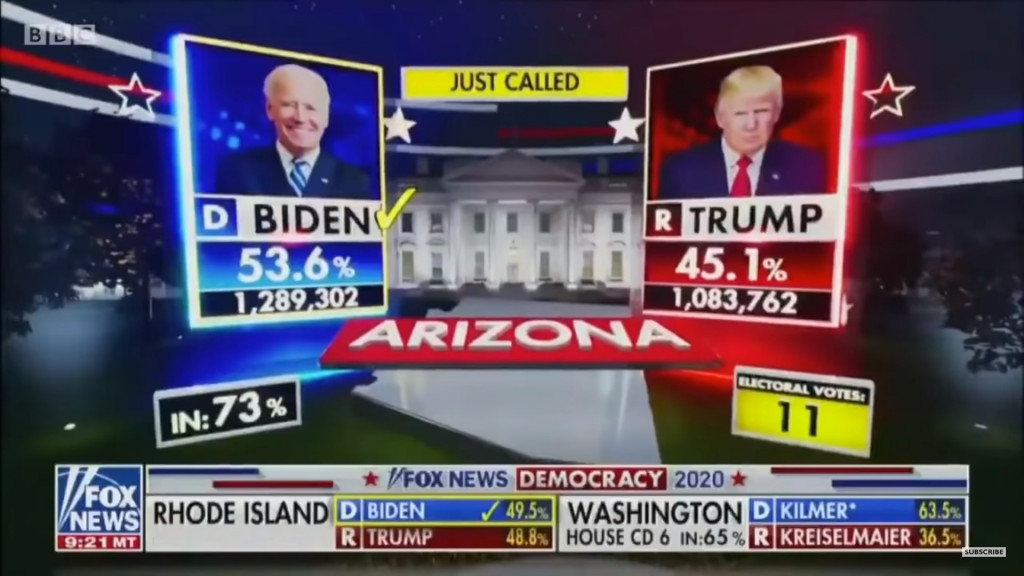

再以美國總統大選為例,由於美台關係緊密,川普政府抗中挺台不遺餘力,許多國人衷心期盼川普連任,台海安全更有保障。《民報》收到不少力挺川普的文章,一些論述甚至斷言川普必勝無疑,《民報》均予刊登,這些文章反映了當時的輿論風向。也有作者指責川普治國無方,對拜登推崇有加,卻擔心《民報》為難,來信表達不登無妨,我們以行動作為回應。《民報》認為,不論支持川普、批評拜登,或認定川普會贏,都屬於言論自由範疇,要自負文責,但我們不贊同上街遊行挺川普,或指控美國大選有弊端,因為這涉及干涉他國內政,並不恰當。拒絕批評川普的文章,則無異封殺言論自由。

以2020美國總統大選為例,不論支持或批評川普、拜登,《民報》一直堅守言論自由範疇。圖/擷自BBC影片

堅持傳統媒體古典風格 守護言論自由

《民報》創刊以來,秉持專業良知,在訊息混亂、真假難辨的數位媒體環境中,堅持「為時代見證、替弱勢發聲」。雖然資源有限,仍努力在傳播科技發生巨變時刻,扮演言論自由的守門人。此即創辦人陳永興醫師所形容,《民報》堅持並保有傳統媒體的古典風格。《民報》即將邁向新階段,特別向作者及讀者們,表達由衷的感謝與敬意。

專欄屬作者個人意見,文責歸屬作者,本報提供意見交流平台,不代表本報立場。