2015美日防衛新指針,對美日同盟的內部政策與協調機制進行調整。同時對其與外部的關係有了新指示,這些都是值得台灣關注的變化。

1997指針後所出現的美日同盟政策與協調機制

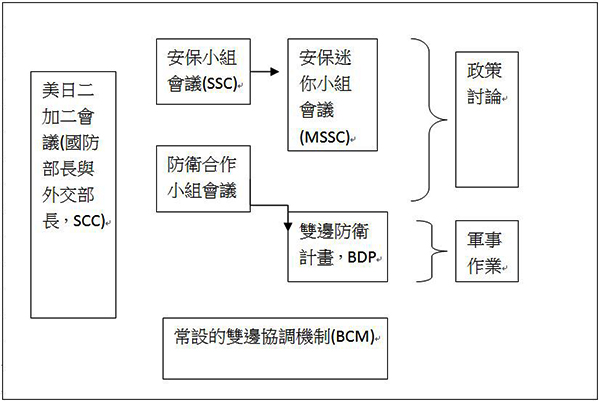

1997後的美日同盟協調機制,在戰略層次有兩邊國防部長與外交部長參與的「安保協商會議(Security Consultation Committee, SCC),也就是一般俗稱的「美日二加二會議」。在這個會議底下,開始分成政策部門及軍事作業部門的會議。政策部門會議包括安保小組會議(Security Sub-Committee, SSC),以及更細的安保小小組會議(Mini Security Sub-Committee, MSSC)。安保小組會議是由美國國務院亞太助理國務卿、國防部亞太助理部長與日本的外務省北美局局長、防衛廳(當時還未提升為省)防衛政策局局長等人一起開會。有關安保協商會議的主要結論是在這個小組進行具體規劃。

安保迷你小組會議則是由美國駐日使館代表國務院的政治軍事組組長,以及代表國防部的駐日武官,與日本外務省的相關課長們(北美局的安全保障協定課、日美地位協定室、北美一課、條約局/國際法局的條約課,及其非地域局的業務相關課長),和防衛廳防衛政策局的防衛政策課及其他相關課室一起開會討論。頻率算是密集,基本上每個星期或每雙周就開一次會。

但除了以文人為主,主要在處理政策的美日安保會議外,1997防衛指針成立了雙邊防衛計劃(Bilateral Defense Planning, BDP),主要是給美日雙邊軍方對於假設日本受到攻擊時,以及美日兩邊就周邊事態的合作,在軍事計劃與作業的層次進行討論。如果討論超越作業層次,而牽涉到軍事組織的調整與處理等防衛政策議題時,則是在防衛合作小組會議(Subcommittee for Defense Cooperation, SDC)處理。

而1997防衛指針在美日「安保小組會議」、「防衛合作小組會議」、「安保迷你小組會議」及軍事作業層次的「雙邊防衛計劃」外,還成立了雙邊協調機制(Bilateral Coordination Mechanism, BCM)。該機制在和平時期就成立並展開討論,把緊急事態/戰爭狀態所需要的美日政府各局處都包括進來,在平時就協調好,以免戰爭來臨時會手忙腳亂甚至不知所措。

總體來說,1997指針主要將事態區分為「和平時期」、「日本即將受到攻擊」、「日本已經受到攻擊」、以及「周邊事態」這四個面向來處理美日的同盟合作議題;並根據政策層面的協調、軍事作業的配合、雙邊溝通的需要,而建構三種不同的溝通與合作機制。最上一層是美日二加二會議,決定基本的戰略方向與未來的合作重點;其下若牽涉到安全政策的協調與溝通,就在安保小組與安保迷你小組討論;若涉及美日軍事議題的政策協調,則放在防衛合作小組會議討論;如果是與美日軍事作業的協調配合事項,則由雙邊防衛計劃處理;並在和平時期就建立美日雙邊協調機制,把相關的部會與局處納入。這是1997防衛指針中,美日同盟協調機制的大概,如下圖所示。

圖一,1997美日防衛指針後的美日同盟政策與作業協調機制

但1997指針後,2002年美日展開防衛政策檢討(Defense Policy Review Initiative, DPRI),並在之後產生2005美日同盟戰略目標的新律定,以及2006年完成的美日基地重整。防衛政策檢討係根據2002年美日二加二「安保協商會議」的指示而啟動,是沿著安保小組會議的討論而展開。2005年的美日共同戰略目標也是在二加二會議中宣布;但之後把增強同盟能力的重點放在「共基地」(Co-Basing)的美日基地重整,則是在防衛合作小組會議討論。美國當時也同步展開自己的全球基地檢討(Global Base Posture Review)。這個基地重整的政策討論是在2006年完成,剛好是安倍擔任首相的時候。

回過頭來,1997防衛指針的設計,明顯是針對北韓緊張與台海議題而做的調整,因此會出現所謂的「周邊事態」;但又認為這些緊張不會無中生有,一定會有一段期間的累積才會導致影響日本的軍事衝突,因此不僅只區分和平與戰爭時期,連美日雙邊協調機制動到的部會局處,也只找與安保相關的部門。

但是1997後,不僅出現反恐戰爭,日本人也成為恐怖組織的獵殺目標。因而會影響日本安全的議題,不僅包括可能入侵日本的戰爭,還包括不直接攻擊日本本土、但對日本安全會形成重大困擾的灰色地帶問題。更有甚者,2011年的311複合式震災,凸顯了美日當時以戰爭為想定的雙邊協調機制的設計缺陷,因為在對應東北地震而展開友達演習(Operation Tomodachi)來進行救災與災後復建時,卻發現這個協調機制無法提供合作。這些問題在2015的美日防衛指針修訂都被拿出來檢討。

2015 新美日協調機制的產生

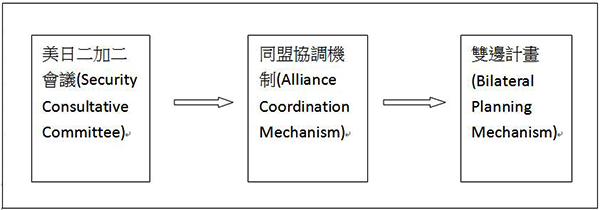

與1997指針相比,2015指針提到同盟合作機制包括了防衛政策(policy)、軍事操作(operation)、雙邊(防衛)計畫(bilateral planning)等,並建立新的「同盟協調機制(Alliance Coordination Mechanism)以取代1997年成立的「雙邊協調機制,作為同盟的常態性協調合作機制。從層級與分工來看,似乎出現以下圖像:二加二會議是提供戰略指導,同盟協調機制則是承接二加二會議的結論進行相關的政策設計;至於雙邊計劃範疇下的Bilateral Planning Mechanism,則是將同盟協調機制產生的政策,轉化為軍事計劃。

圖二,2015美日防衛新指針提到的美日同盟協調機制

這個發展有幾個值得留意之處:首先,過去的做法是在二加二會議下,有防衛合作小組會議和安保小組會議,前者是產生2015新指針的主要起始者,後者則談的是更廣泛的安全政策問題。這兩個會議都是由國防部亞太副助卿與國務院亞太助卿共同主持。是否表示這兩個會議會重新結合在一起,成為同盟協調機制呢?

其次,用「同盟協調機制」而不是「雙邊協調機制」,是否在為未來同盟協調的擴大化預留空間?因為2015新指針明確提到,美日同盟要朝向未來的三邊與多邊合作發展。是否表示未來美國與其他盟友的防衛合作改革,也會比照美日同盟指針的改革方向處理?

再者,2015指針的美日同盟防衛合作,也明確表示不會出現類似美韓共同指揮的機制(Combined Forces Command)。(The Self-Defense Forces and the United States Armed Forces, in close cooperation and coordination, will take action through their respective chains-of-command)。這表示不會有美韓聯軍以及隨之而起的誰主誰從的指揮問題,美日彼此還是維持分離,透過同盟協調機制、雙邊計劃作為、以及軍事基地共同地點的部署來處理。這對於同盟能力會帶來什麼限制?畢竟美韓聯軍一起打過韓戰,但美日同盟還沒一起打過仗,只有一起救災。所以美日同盟還是一個untested alliance,當然對同盟能力的限制不可小覷。