美國是「例外」的,即獨一無二。美國例外論(American exceptionalism)這個詞,是法國學者托克維爾1831年到美國考察時提出的,它強調了美國的與眾不同。這種例外,構成美國樣板價值的特質,這是熱愛美國的人們最為欣賞和推崇的。

但令人悲哀的是,美國的「例外性」被左派不斷腐蝕破壞。尤其過去一年來,左派竊取大選(顛覆民主制度),高稅收高福利(窒息自由經濟),縱容非法移民湧入和黑命貴打砸搶燒(踐踏法治),甚至從小學就開始灌輸變性,鼓吹男女廁不分等(摧毀人類基本道德和文明)。美國的「例外」正被嚴重損害。

縱觀全球民主國家,現在只有亞洲的日本,左派勢力被控制在很小的空間,既掀不起風浪,更完全沒有操控整個社會走向的能力。日本不僅沒有美國和歐洲民主國家的左派那種全方位推行左傾意識形態的囂張和瘋狂,其左傾能量甚至遠低於同樣是亞洲民主國家、人口遠比日本少的韓國和台灣。保守主義和其政治勢力一直在日本佔絕對壓倒性的主導地位。從這個意義上說,日本是一個真正的「例外」。那究竟為什麼日本能成為這樣一個例外?這主要源於日本獨特的傳統文化歷史,和這種文化中造就的一個獨特的民族、獨特的國民性。

且不談幕府及之前的日本,近代日本,早在明治維新時代,就確立了像美國一樣的保守主義價值體系,只不過西方學者對此少有比較論述,更沒有像對美國的「例外」那樣高歌讚美。

如果說1776美國革命確立了秩序、法治、道德、自由經濟、個體主義、憲政民主等價值體系,那麼日本1868年的明治維新也基本是這種方向。兩者頗有相似之處,同時也有不同。

第一,都學習最好、最強的,無論對方是敵是友。

美國建國初期就面臨一個選擇,是英國方向,還是法國?當時有兩種聲音在較量:華盛頓、漢密爾頓、亞當斯等清晰而強烈地傾向英國的保守主義價值體系,認為其代表信仰、秩序、法治,道德等傳統價值;而傑弗遜、麥迪遜、潘恩等喜歡法國模式,甚至一度頂禮膜拜法國大革命,認為實現了大眾民主與平等(全盤社會改造、一步到位)。這種政治分歧,演變成今天的左、右兩派,更準確地說,是激進派(左)和傳統派(右)的價值選擇和對峙。

華盛頓、漢密爾頓們的智慧在於:沒有因為他們受英國殖民統治、剛跟大英帝國打了艱難一戰,而感情用事地討厭和放棄英國(體系),反而是親英國、而拒法國(美國獨立得到了法國很大幫助)。這等於親「敵人」、拒「盟友」;說明美國建國先賢們對英、法兩種價值理念的不同有非常清晰的認知,睿智地做了正確選擇。

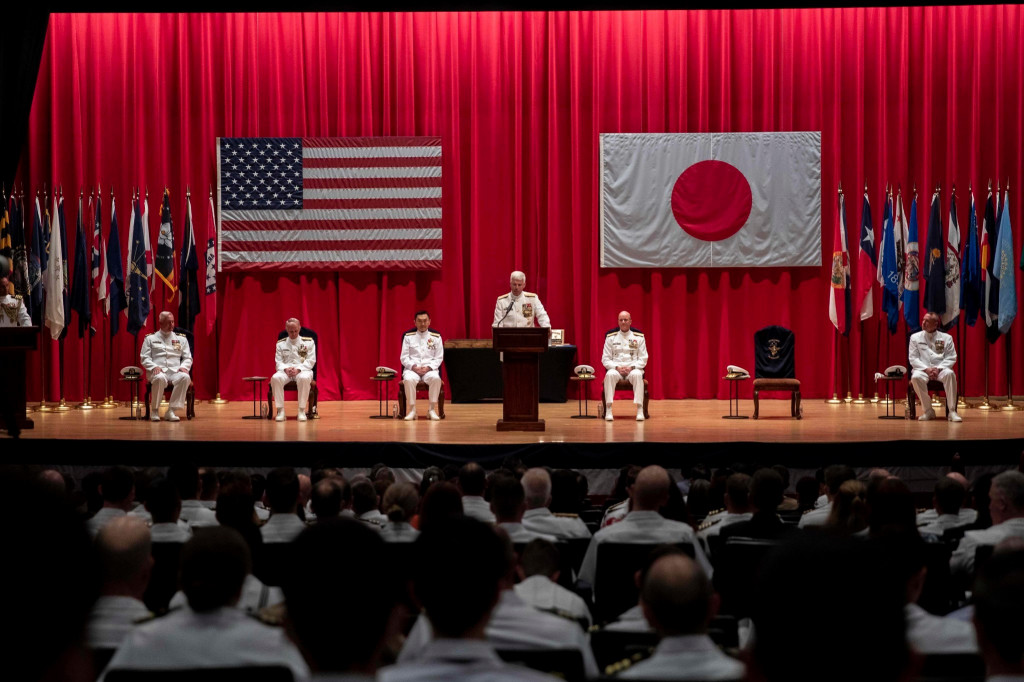

在這點上明治維新的日本精英很像華盛頓、漢密爾頓們,雖然美國的砲艦(黑船事件)打開日本的國門,迫使他們簽了不平等條約,但他們愿賭服輸,崇拜強者,學習強者(從而把自己變成強者)。之前還有英國和西方各國聯軍炮轟日本,但日本一發現別人比自己先進,立刻就跟他們簽訂友好合約,並馬上引進、向他們學習。這是日本最令人敬佩之處。當代日本繼承了這一傳統。二戰日本不僅被美國打敗,甚至被史無前例地扔了兩顆原子彈。當時美國及西方專家都認為,日本一定會拼死報復。但日本不僅沒有報復,更沒有把美國視為永久敵人,沒有什麼抗美、反美,反而立馬學習美國,並成為美國在亞洲最親密、最可信的盟友。這種心胸、氣度、視野,尤其是理性,都是造就當今繁榮、強盛、和平、文明的日本的根基性文化。

美國建國時選擇親英國、拒法國,日本明治維新提出「脫亞入歐」,其實就是親西方、拒中國,都是大智慧。設想一下,中國有可能在二戰後提出親日本、拒蘇聯嗎?完全不可想像吧。

美國、日本這兩國的先賢,都有這種敏銳的眼光和頭腦。而中國至今遠遠落後於美國和日本,人的道德水準和文明程度更不知被日本甩幾個世紀,其根本原因之一,是中國不知好賴,更不肯「學好拒壞」,當今中國更是一邊做惡霸,一邊與匪徒(塔利班、伊朗、北韓之流)為伍。

第二,美國、日本所以做出這種選擇,因為事先做功課,懂得好賴。

美國先賢決定效仿英國模式,因為他們熟悉英國,欣賞英國,尤其崇拜英國的古典自由主義的輝格黨,當時華盛頓的士兵都喜歡穿具有輝格傳統的「藍色加米黃色」的制服。1776美國獨立前,英國思想家亞當.斯密闡述自由經濟的《國富論》、洛克論述個人權利的《政府論》都已問世,美國先賢們熟讀並強烈認同。傑弗遜起草的《獨立宣言》幾乎照搬了洛克的人有生命、自由、私財等三大權利學說,只不過把第三項私財改為了「追求幸福的權利」,擔心有人用「黑奴是他們購買的私財」為由拒絕廢除奴隸制。

日本的先賢們更為做功課,明治維新時,他們組團到英、美、法、德等國考察,研究他們的憲法,學習西方。後來做了日本首位首相的伊藤博文率團在歐洲考察長達22個月!回國後又經過多年研究討論,才在1890年正式提交了日本首部憲法!日本精英學習西方極為敬業,有六個字的形容:始驚、次醉、終狂。開始時震驚西方的長處,然後為之沉醉,最後是狂熱學習。這樣一番學習、研究之後,日本精英們並沒有照搬西方,而是根據日本國情和文化,制定了日本特色的憲法和制度建構。

相比之下,中國則是另一種情形。對於學習外國,清朝大臣李鴻章等只到歐洲走馬看花一下,就提出變革口號,但其「中學為體、西學為用」,要的只是西方的技術,不要他們的制度和文化價值。梁啟超赴美一趟,看到中國城的華人一團亂糟,立馬認為中國人不適合民主。而孫中山起草的建國大綱,是某天晚上突發奇想的急就篇;其手稿被展覽在台北「國父紀念館」,落款是「供妻兒玩索」(給老婆孩子看著玩的),真是「兒戲」啊。

美國制定憲法,僅在費城就討論114天;日本制定憲法,從去西方考察到國內討論前後十多年。而孫中山只是一個人,一晚上就「急就」了中國的建國大綱。如此「兒戲」注定了(國共兩黨主導的)中國後來的命運。

當代同樣,鄧小平提出開放改革,僅到美國、日本、新加坡三國走了一趟,羨慕人家的高樓大廈和現代化,所以鄧的改革是「共學為體,西學為用」,同樣只要技術,拒絕制度和人文價值。當今習近平的天下,已經走到了大盜、小偷、瘟疫毀世界的地步了。

伊藤博文(左)、李鴻章(右)。圖/擷自維基百科,公有領域,民報合成

第三,美、日都保護傳統,不翻天覆地全盤改造。

美國革命13年後,有了法國大革命,被史家稱為「姊妹篇」。但美國成功了,法國卻血流成河,斷頭台成為其標誌;法國隨後折騰動盪了百年後才算穩定下來。美國革命的成功恰恰是因為避免了「法國道路」,沒有「去英國化」的全盤社會改造,在保留原有英國的秩序、文化和價值基礎上,漸進走到當代。

日本明治維新所以成功,和美國有相似性,他們也沒有像法國大革命斷頭台那種濫殺無辜的血腥暴力(基本上是和平地從封建幕府制轉移成君主立憲),也沒有後來中國文革時那種「全面文化革命」(就是革文化的命、滅一切傳統價值)。日本精英信奉和實踐了與美國革命相似的價值目標:保護和保持原有的傳統、文化、基本價值等,尤其是日本獨有的精神遺產。明治維新是在保守主義價值下進行的一場和平變革。縱觀日本歷史,從來沒發生過大規模暴力革命,沒有法國大革命,沒有列寧十月革命,沒有毛的共產革命,沒有法國紅五月,更沒有美國黑命貴式的暴徒運動…… 日本是人類歷史上最有秩序、最重視法治、最看重傳統的國家,在這樣的社會文化土壤下,西方式左瘋難以生存,更別說獲得政治權力。這是日本人的幸運,也給整個人類提供了一個榜樣和許多應該學習、引進的價值。

第四,美、日都走了一條自由經濟之路。

托克維爾在考察時看到,美國人跑馬佔荒(獲得土地)、勤奮勞作,自由競爭,把發財致富看作理所應當,而且視為美德。德國社會學家韋伯在《新教倫理和資本主義》中也對此大加讚賞,認為這是新教倫理和發財致富結合到一起的成功嘗試。英國當代歷史學家Paul Johnson在其名著《美國人的歷史》中肯定地說:沒有人的利慾和野心,一個生氣蓬勃的社會根本不可能建立。美國建國之初,就把自由競爭作為根本,而不是社會主義者熱衷的均貧富、平等至上。

日本明治維新也是這種思路,一開始就建立市場經濟,強調自由競爭。在這方面日本更難,因美國是白手起家建國,沒有歐洲王公貴族那種歷史包袱。而日本當時就得面對31萬武士的解除武裝難題。當時武士俸祿是日本軍隊開支的兩倍,佔國民生產總值的30%。怎樣解除武士的武裝?日本精英們沒有一刀切強制解決,而是用市場經濟方式,非常智慧地解決了:新政府一次性地發給武士一生的俸祿以解除其武裝,但不給現款(政府根本沒有這大筆資金),而是把款項變成政府公債,投到銀行作為股份,付他們利息。日本經濟發展了,武士們在銀行的股份就增值而發財了。這也促進了銀行業的發展,兩年內銀行就從7家發展到150家。結果武士們不僅沒造反,反而成為最支持改革的力量,因為他們可從中獲利致富。明治維新後,雖然強化了中央政府職能,但日本卻沒走政府控制的國家經濟,而是選擇了重視發展私營企業的市場經濟之路,甚至是國家出資幫一些企業,成型之後,迅速把它們變成私人企業。日本精英在明治維新時代就懂得並選擇了資本主義市場經濟之路,可謂相當智慧。

第五,美、日在變革時代都湧現一批傑出人才。

對1776美國革命的成功,哈耶克在《自由秩序原理》中讚歎說,「美國人特別幸運,其它民族似乎都不及他們,因為在他們的領袖當中有不少是深刻的政治哲學家」,他們「不僅通曉古典傳統,而且對英國思想家所提出的種種理念也瞭若指掌。」德國學者根茨(Friedrich von Gentz)也在《美法革命比較》中強調:美國革命之所以具備保守氣質,很顯然和美國人的保守氣質密不可分。大多數偉大的美國政治家,都憎惡法國革命以及1789年以後稱為革命原則的一切。根茨認為,美國革命和法國革命的分野,是崇尚「責任、榮譽、信仰」的保守派和輕佻自由派的分野。他的結論:美國人在對自由傳統的保守中,獲得了新生;法國人則在砸爛一切傳統中,實現了自我毀滅。

美國宣布獨立11年後通過了首部憲法,實行依法治國,憲政民主。日本明治維新雖然提出一切歸天皇,但日本人真是幸運,有一位才智過人、勇於改革的明治天皇,他支持君主立憲。天皇已在最高位置,如果立憲等於限制自己。但明治天皇支持制憲、建立國會、實行選舉。天皇不干預政治,不介入經濟體制,只發表道德訓誡,由此成為整個日本的最高道德形象和民族象徵,是「超宗教的信仰對象」。明治維新時廢除了佛教的國教地位,推行日本獨有的神道,把神社與天皇連到一切。美國學者在《菊與劍》中比喻說,神社和天皇「被視為民族象徵而賦予特殊尊敬,就像在美國之尊敬國旗一樣。」但神社和天皇都只是精神和道德上的尊崇,和政治權力無關。

除了明智的明治天皇,日本當時更有大批有勇有謀的政治家,如大久保利通、西鄉隆盛、伊藤博文,以及提出「脫亞入歐」的傑出學者福澤諭吉等。這些日本先賢不為追求個人權力,更不是像清王朝的文人騷客為延緩大清王朝的壽命而改革,而是為了日本的繁榮、強大,為日本進入世界文明國家之列。這個關鍵不是強大,而是「文明」。這種想法是中國的那些腐儒和頂戴花翎們所不懂的。而當今中國的天朝,則是徹底把「文明」二字碾碎了。

《菊與劍》作者說,「不喜歡革命的國家日本發揮了與西歐各國完全不同的固有長處。」這個長處就是日本獨有的文化價值,強調「各得其所,各安其份」,即對自己份內的事要做好,敬業、忠誠,強調對秩序、等級(尊卑等)的信賴。英國哲學家斯賓塞(Herbert Spencer)早就看到日本的這種獨特長處,他在給伊藤博文的信中誇讚說:日本傳統中對長輩,尤其是對天皇的傳統義務,是日本的一大優點。日本將在「長輩」的領導下穩步前進,並可克服很多個人主義國家中無法避免的種種困難。」

對斯賓塞的信賴和期許,日本精英們聽了,並最終做到了。除了二戰這一段需要另外作文的歷史,日本從明治維新,到二戰後成為真正民主國家,而且建成一個全球最文明、禮貌,尤其是保守主義主導的國家,其「獨特性」(也是例外性)非常令人刮目,甚至給美國(更別說其它國家)做了榜樣示範。任何理性、追求文明、人性的國家,都應該好好學習日本的優秀之處。

美國學者在《菊與劍》中比喻說,神社和天皇「被視為民族象徵而賦予特殊尊敬,就像在美國之尊敬國旗一樣。」但神社和天皇都只是精神和道德上的尊崇,和政治權力無關。圖/擷自維基百科,博客來網站 ,民報合成

——原載台灣《看》雜誌2021年10月號

專文屬作者個人意見,文責歸屬作者,本報提供意見交流平台,不代表本報立場。