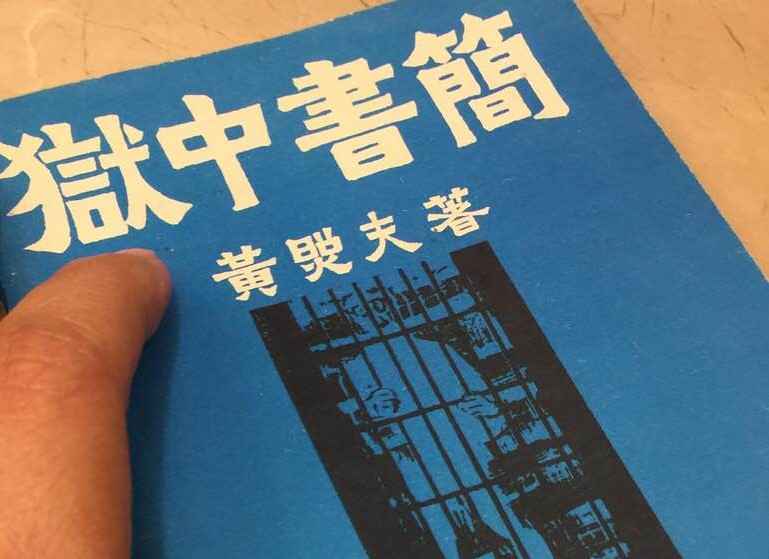

編按:1973年3月29日黃照夫在法國巴黎刺殺中國國民黨中央黨部海工會的代表滕永康,刺殺行動失敗,被判有期徒刑5年入獄。台灣歐洲聯盟研究協會刊載黃照夫先生的《獄中書簡》,內容包括自述及四篇書信。此篇為1973年10月1日來信─獄中生活瑣記─被捕以後。

XX兄:

很快,六個月已經過去。半年,孤獨的半年,被拘留的半年,另外一個世界的半年。

半年,一百八十幾天。沒有錶有一個好處:小時在不知不覺中過去。祇要不化太多精神去等待三餐,日子也不難。除了特別節目之外,每天的戱千篇一律。當然鐵門也永遠鎖著,必要時才暫時打開。

行程大概是這個樣子:七時拿進衣服,八時送咖啡,九時離開房間到庭院「散步」(約十個人一對,庭院五米十米),約一小時,十點列隊回來,十二點送午餐,下午是空白,直到五點送晚餐,六點把衣服拿出,掛在門外。(上衣,褲子,左腳鞋子)。這是與看守互道晚安的時候,因為是最後一次的見面。晚上除非緊急事故,沒有人會來打擾。與看守的接觸是他的眼睛,左眼或右眼。鐵門上有一個直徑約一寸的小圓洞,有時會碰巧看到洞裏出現一隻眼球。睡覺時間自由,祇是,十一點熄燈是強迫的。

上樓需要爬三次梯子。我的房間三米六米三米。褐黃色的牆上掛著一盞燈,兩個衣櫥,一個餐枱,一個洗臉台,磨石的地板上擺著一張書桌,三隻圓椅子,一張三層的雙人床。靠邊角落是一個抽水馬桶。他們供給所謂起碼的必需品。據說每人每天的消費是七法郎。吃的方面,晚餐有點可憐兮兮,其他兩餐還算可以。菜單是一個禮拜的,每個禮拜幾乎完全一樣,祇要看到當天的菜,不必查牆上的日曆就可以曉得是禮拜幾。帳戶裏有錢的人可以買其他食品,在這方面要舒服得多。每人有毯子三條,另外,床單約一隔月換洗一次。房裏有暖氣。至於,「精神糧食」是每週約三本小說,當然都是屬於「健康性」的。有錢的話也可以訂一份報紙及其他某些雜誌。可惜,收音機在這裡還是被禁止。洗澡在每禮拜一,原則上是二十分鐘。除非有時看守脾氣不好(譬如與老婆吵架或被上司打官腔)會要求十分鐘,而還沒到五分鐘就開始催嚷。(這裏的看守大多數很友善,所謂「你不拉他尾巴,他不會踢你一腳」。有的跟坐牢的人很親密。)

祇要不想太多外面的人與事,祇要不想太多將來的問題,在這裡混混沌沌地過日子,也何嘗不是人生。活下去並不是一件很難的事。(餓死的人不算。)肉體上最苦的要算是在警察手裡的兩天兩夜。自從被逮捕之後,隨著醫院、看守所,幾次警察局的審問,都是七八位警察送進送出。在看守所,鐵籠裏三排石板凳,當椅子或當床,加上外面警察在辦案、在打牌,犯案的人來來往往,一點也不可能睡覺。還好,妓女是救世軍:她們一到看守所,便會有朋友送來吃的東西,甚至毯子、枕頭等。她們會把食物分給大家。幾個小時之後離開,她們也會把香煙留下來。

終於被送到法院臨時監獄。經過拍照、印指紋、檢察官問幾句話之後,躺在地板上大睡,天塌下來我也不管。幾個小時之後,跟其他的人一道坐囚犯車來這裡,離巴黎十幾公里的監獄。又是拍照、印指紋。接著裸體全身檢查,經過洗澡室。然後我與其他四個人被臨時分發在一個房間。兩個南美兄弟是妓女保護人(或經理人,或剝削人),一位義大利人是偽裝闊少到各處觀光旅館開空頭支票行騙。另一位黑人為了偷竊案,是這裡的老顧客。兩天後,重新分配,我們各走獨木橋。這是到現在為止最後一次搬家。六個月來我一直守在這個房間,沒有再動。

我剛來這裏是一個人住。幾天後,在庭院散步時認識了一位希臘人,他的法文還搞不太通,好不容易找到一個用英文可以交談的人,所以一拍即合。他隨著搬過來跟我一道住。再過幾天,本來和他同房的半猶太人(父親是猶太人)因為與另外一位黑人合不來,也搬了過來。就這樣子合住了三個月,直到他們兩位被分發去作工才分散。這位希臘人的父母住在美國。當他還在唸小學時,跟其他的人一樣,他們全家移民。由於跟不上課程,他開始逃學、酗酒,結果被送到感化學校。為了逃避感化學校,父母把他送回希臘,一段時間後為了逃兵役,想再回到美國,但因為希臘當局不准,他選擇當船員,船公司派他坐飛機到美國上船,結果船公司上了當,他到紐約之後一去不回。不久他在美國結婚,一年後就離婚。他犯案、坐牢、交保。父母給他一筆錢,讓他逃到巴西,一方面設法買通人救出在牢裏的舅父,一方面想在那裡謀生。最後人沒有救到,錢也化完。他祇好在碼頭走私,可是有一天終被逮到,巴西要把他送回希臘,由於船員的幫助,當船在義大利靠岸時他逃出。在義大利也是混碼頭,開始吸食麻醉藥;又因嚮往北歐的天堂,偷渡經由法國、德國、丹麥到荷蘭。忘不了巴西美麗的生活,他又藏船到巴西,一段時間後,同樣的方式再到德國,不久又到丹麥,結果以假護照的罪名被抓去坐牢,放出後送到德國難民營,他接著在美軍基地找到一份警衛工作,因為忍耐不了鄉下的無聊,不甘寂寞,又跑到漢堡碼頭,在那裡幾個愛好麻醉藥的朋友組成了四男二女的國際小偷集團:兩位德國人、二位法國人、一位希臘人、一位英國人。這一次在巴黎出皮漏,接近一年還沒有被判刑。他說他出獄後要進入法國外籍軍團,為了可以在法國長住。他才二十四歲,有一次真自殺、兩次假自殺的紀錄。他的名堂很多。為了拒絕剪短頭髮,被判十五天牢中牢(一個小房間,裏面除了毯子之外,什麼也沒有,不准抽菸,晚上裸體,睡地板,燈通宵亮著)他拒絕吃飯,拒絕走動,一星期後他們放他出來。又一次為了拒絕刮掉他的卡斯楚式鬍子,獄中法庭(由監獄長、看守長及教導人員組成)判他十五天緩刑,他走出房間後,把藏在袖裏的刀子拿出來,在自己手上劃了五刀,把血灑得滿地,表示抗議。為了這件事,監獄長把看守們罵了一頓,接著有一陣子,見監獄前要經過裸體搜身。又一次,為了申請換到新式監獄不成,他聲明罷食,他們給他特別的房間,醫生每天去看他,量血壓、體重,前三天很想吃東西,比較艱難,以後就沒有食慾,人逐漸消瘦,但並不痛苦。可是十天後他還是投降,因為在那裏太無聊,而且聽說需要一個月才會送到醫院,同時他覺得別人並不把它當作一回事,他覺得受到奚落。總之,他又回來。他說他不是粗暴的人,偷東西的時候,帶著手槍,但沒有裝上子彈。碰到大的金庫,他沒有耐性去組合數字,也不願冒險用瓦斯去切開。他祇是找小型鐵櫃,整個拿走,回家慢慢敲。對了,罷食回來之後,他又有一個念頭,他寧願整天在房裏,不喜歡每天一小時的散步,於是他告訴醫生說他神經衰弱、頭暈。醫生給了他一個月的免散步。(假自殺、假生病在監獄裏是常有的事。有一次,一位阿爾及利亞人,病很重,寫信給醫生,幾天沒有來,他寫信給監獄長,也沒有消息,他寫信給司法推事,再過幾天,醫生來了,說:對不起,我們以為在演戲。)但是沒幾天他曉得同房的猶太人要去作工,他也寫信給監獄長,監獄長告訴他:好吧!我給你工作,但希望你從此不要再找麻煩。就這樣子,我們分開。

另一位我所說的半猶太人,雖然他的父親是猶太人,但母親是法國人,他不能被承認是猶太人。(據說依照猶太教的規定,母親是猶太人、父親非猶太人也沒關係)這位先生的砸門業開始得很早。十六歲半為了偷一部腳踏車便與法院有了來往。從此的日子大部分在牢裏過。剛開始用瓶塞打開戶,或用手打破櫥窗,漸漸學會使用工具。最後這一次他在外面祇停留了二十幾天。離開一個中心監獄之後,因為被禁止在巴黎居留,他到別的地方去找他以前在監獄認識的朋友,作了幾筆生意,後來大夥兒一道囘巴黎。有一天在超級市場裏,一位同伴偷了巧克力,被老闆娘抓到,他一緊張把腰邊的手槍拿出來,結果還是被警察包圍。這一下子,違反禁居令,非法攜帶武器,有一段吃番薯的日子好過。他說他是被法國社會所拋棄的人,出獄後要到以色列去,重新做人。我覺得他比那位希臘人喜歡編故事(抄別人的經歷或從小說上得來,或純粹的想像),當然,後者的陳述也可能祇是一場電影,最起碼比較合邏輯,前後矛盾的情形比較少。譬如,有一次這個假猶太人為了想獲得病人特別菜,他告訴醫生他有胃潰瘍,說了一些病徵並沒有讓醫生相信,但醫生還是給了他藥,除了安靜劑他用了之外,其他的放進抽水馬桶。他因為青春期在牢裡度過,所以性方面有點變態。他有嚴重的手淫習慣,在監獄曾經跟陰陽人混在一起,有同性交媾的經驗。尤其最後一項,希臘人還在的時候,他談起來很含蓄。希臘人一去罷食,他開始告訴我這種事情是很平常的。鼓勵我嘗試。我告訴他,這種事情是屬於個人問題,我不反對喜好的人,但我個人不喜歡。過幾天希臘人囘來,他也隨著去做工,就這樣子道別。

這一陣子,他們送來了一位柬埔寨學生。一個女秘書到警察局告他強姦未遂,結果他以妨害風化罪名坐了十幾天牢就被釋放了。再過一段時間,來了一個法國人與柬埔寨女人的私生子,他在一家博物館當看守。上一次日航波音七四七被劫時,他連續寫了兩封信給日航駐巴黎辦事處,要他們把五萬美金放在他銀行戶頭,否則他要炸掉那架飛機。當然這是一幕喜劇。他還是以威脅破壞交通工具的罪嫌被拘留。我跟他住了約一星期後,他就被派去當打掃工,所以下文我不曉得。同時我也損失了幾張郵票、幾包香菸、信封、信紙等。有一次他要寫信給報社,告訴他們說他曾經把蘇聯的飛機設計圖案賣給美國大使館裏的人,而這位美國人沒有付他錢。我微笑著告訴他這裏檢查信的人不會讓他寄出去,這樣子我才節省了一張郵票。上禮拜又來了一位法國人,是阿爾及利亞戰爭後退伍的軍人,看起來好像是安分守己的人,不知怎麼會欠了一屁股債後夫婦兩人帶着孩子跑到德國去作工,一段時間後囘來,被警察找到,被判四個月,現在我就跟他住在一起。

這裡原則上屬於待審拘留,判刑之後,稍為長期的會被遷送到中心監獄,所以包括著由輕而重的觀光客、老顧客、短期居民、長期居民、永久居民。所謂危險性的住在樓下,特別看守。上午散步時可以碰到各類的人,但主要都跑不了「財」字──偷、搶、騙。所談的也離不開這些題目。除了散步之外,在房裏也可以經由窗口交談。天氣好時,或週末,特別熱鬧。月圓雲散時也有很多人唱出淒涼的歌曲。前一陣子有一個人一天到晚從窗外叫著龐畢度,大家把他臭罵一頓,這幾天才停止,可能已經搬走。很多要在幾年後才能出獄,但已經在找合夥人,討論細節。找合夥人在這裡是最適當的地方,因為坐牢本身原則上可以證明不是警察的探子。同時這裡也是一個學校,剛出道的人可以學到不少東西。當然,純潔的人在這裡也很容易腐化。所以有人說,當你進過一次牢,第二次就不會太遠。尤其對於年青人,這是一個危險的地方。他們都相信,這一行是化得來的,被抓到得坐牢,天下沒有什麼東西是免費的,小生意冒小險,大生意雖然冒險大,但是次數少。也許那一天可以收山,置一塊地產。但是能安享天年的並不是大多數。有時也可以解釋為被迫的,一個剛從監獄出來的人可以找到工作的機會不多,本來有職業的人也失去了所謂職業的連續性,重新開始不是一件容易的事,家裏有錢的人可以找到一個出路,否則也就很難叫他們不犯法。(假如人生是一場遊戲的話,法律應該是遊戲的規則,活著就得玩,犯規就得受處罰。假如這套規則不是「合同」,假如認為規則不公平,不玩嗎?怎麼辦?)

照夫 10—1—73

※本文轉載自【台灣歐洲聯盟研究協會】